未来のために何ができる?が見つかるメディア

第7回 学びの目的は個人と社会のウェルビーイング! その実現につながる「成長実感」とは

執筆:横内美保子

ウェルビーイングとは、「身体的・精神的・社会的に良い状態にあること」をいい、短期的な幸福だけでなく、生きがいや人生の意義の実感など、将来にわたる持続的な幸福を含む概念です。

最近は経済的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさや健康を含めたウェルビーイングが重視されるようになってきました。

OECD(経済協力開発機構)の「Learning Compass2030(学びの羅針盤2030)」にも、個人と社会のウェルビーイングが「学びの目的地」であると明記されています。

さらに、心理学者が明らかにしたウェルビーイングの因子の1つにも、「自己成長:成長し発達し、進歩を実感すること」があります。

今回は「成長実感」をキーワードに、仕事を通した成長をウェルビーイングという観点から考えます。

ウェルビーイングは身体的、精神的、社会的なもの

ウェルビーイングがことばとして初めて登場したのは、1946年に設立された世界保健機構(WHO)の憲章です。*1

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.

日本WHO協会はこの部分を以下のように翻訳しています。

健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。

他の定義もみてみましょう。文部科学省は以下のように定義しています。*2

身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念。

ウェルビーイングは狭い意味での心身の健康だけでなく、心の豊かな状態である幸福と、社会の良好な状態をつくる福祉を合わせた、心と体と社会のよい状態を指すのです。*3

学びの目的はウェルビーイング

現在は経済先進諸国で、GDPに代表されるような経済的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがいを捉える考え方が重視されてきています。*2

「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030」は、教育の未来に向けての望ましい未来像を描いた枠組みです。*4

この羅針盤の右上に、「Well-being 2030」とかかれた道しるべがあります。

私たちが望む未来には数多くのビジョンが存在するかもしれませんが、社会のウェルビーイングは共通の「目的地」です。

「学びの羅針盤2030」にはこのように記されています。*4

「成長実感」とウェルビーイング

次に、仕事を通しての成長とウェルビーイングとの関係をみていきましょう。

「成長実感」の重要性

心理学者のキャロル・リフ氏は、さまざまなアンケートの結果をコンピュータで因子分析した結果、心理的ウェルビーイングには、6つの要素が重要であることを明らかにしました。*3

そのうちの1つが「自己成長(Personal Growth) ── 成長して発達し進歩を実感すること」です。

このことは、日本での調査結果とも合致しています。パーソル総合研究所は、2017年から「人々の働くことを通じた成長」をメインテーマとした1万人規模の就業実態調査「働く10,000人の就業・成長定点調査」を実施しています(以下、「成長調査」)。*6, *7

その調査結果をみていきましょう。

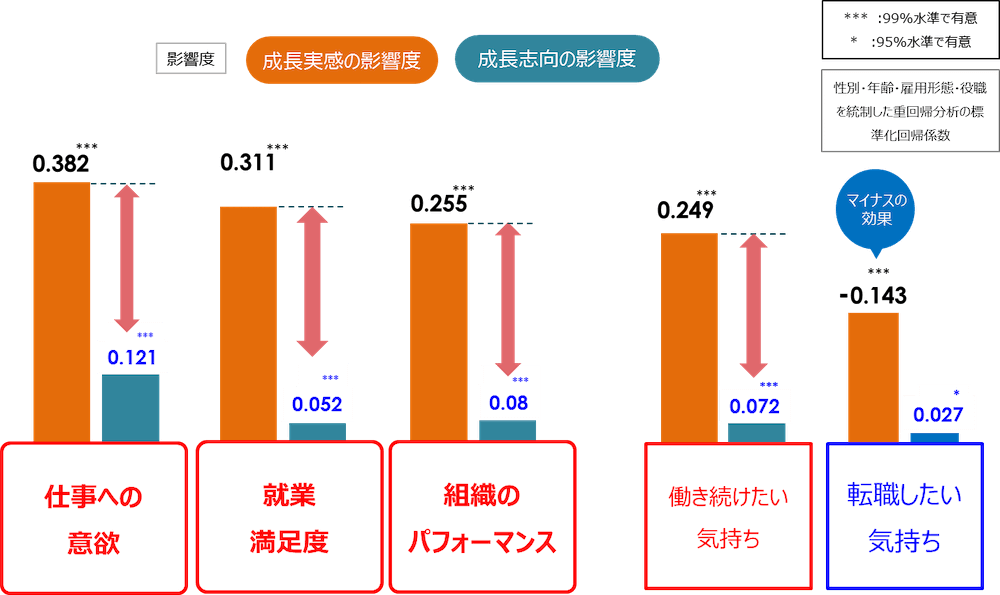

下の図は、仕事への意欲や就業満足度、組織のパフォーマンスなど、ウェルビーイングにつながる重要な要素に、「成長実感」と「成長志向」がそれぞれどれくらい影響を与えているかについて分析した結果を表しています。*7

オレンジの「成長実感」と青の「成長志向」のバーを比べると、影響度には大きな差があることがわかります。

どの項目に対しても、「成長実感」の影響度のほうがずっと大きくなっており、その差は、仕事への意欲で3倍、就業満足度では6倍にも上っています。

また、図の右側にあるように、「成長実感」は「その会社で働き続けたい気持ち」を高め、「転職意向」を低下させています。

つまり、成長は「志向する」ことだけではほとんど仕事への意欲や満足度を向上させず、実際に「実感」することができるかどうかが就業意識に大きな影響を与えているということです。

「成長実感」の現状

では、実際にどのくらいの人が「成長実感」を得ているのでしょうか。

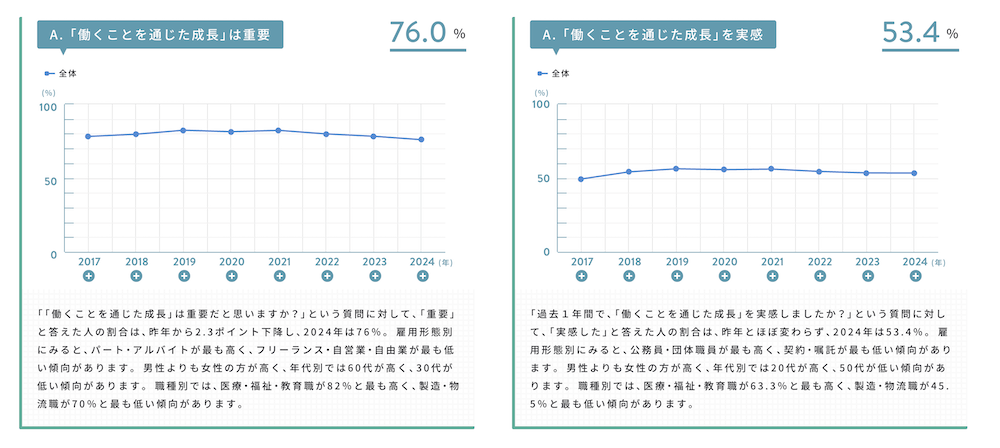

次の図は「働くことを通じた成長」の重要性と実感に関する意識の推移を表しています。*8

「『働くことを通じた成長』は重要だと思いますか?」という質問に対して、「重要」と答えた人の割合は、2023年から2.3ポイント下降し、2024年は76パーセントでした。

その一方で、「過去1年間で、『働くことを通じた成長』を実感しましたか?」という質問に対して、「実感した」と答えた人の割合は、2024年は53.4パーセントと前年とほぼ同じでした。

雇用形態別にみると、公務員・団体職員が最も高く、契約・嘱託が最も低い傾向があります。

また、男性よりも女性の方が高く、年代別では20代が高いのに対して、50代が低い傾向にあります。

職種別では、医療・福祉・教育職が63.3パーセントと最も高く、製造・物流職が45.5パーセントと最も低くなっています。

「成長実感と成長志向の影響度」の図でみたとおり、「成長実感」は仕事への意欲を向上させ、就業満足度を伸ばし、仕事を通じてのウェルビーイングに影響を与えることがわかっています。

ところが実際には、「成長実感」を得られている人は全体の半数程度しかいないという状況があるのです。

従業員の「成長実感」を高めるためには

では、仕事を通じて従業員が成長を実感するためには、どうしたらいいのでしょうか。

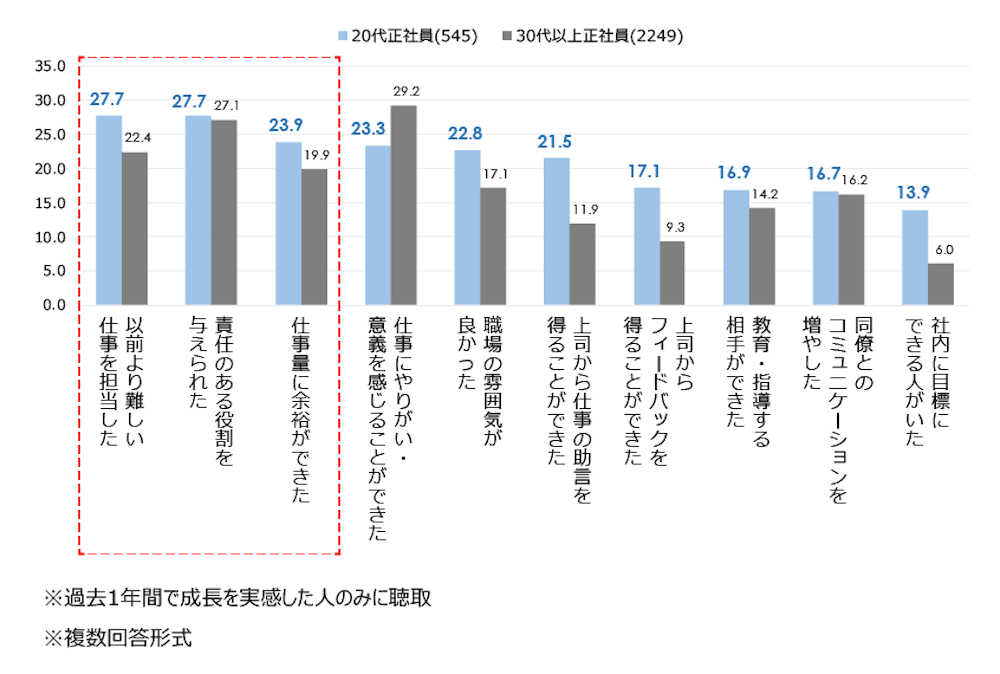

そのヒントになるのが「成長調査」でわかった、「若手社員の成長実感理由 TOP10」です。*9

この図から、「成長実感」が得られた理由のTOP3は、「以前より難しい仕事を担当した」「責任のある役割を与えられた」「仕事量に余裕ができた」であることがわかります。

自分の能力よりも少しだけ難しい課題を行うことは、フロー状態という、高度に集中した状態を引き出し、学習効果が高いことが心理学の知見でも知られています。

3番目に「仕事量に余裕ができた」が挙がっていることから、仕事をつめ込みすぎず、内省や自己啓発の時間を設けることも、若手社員の成長に重要であることが窺えます。

また、20代で多かった成長理由に、「上司から仕事の助言を得ることができた」「上司からフィードバックを得ることができた」があります。

では、上司のどのような関わりが、若手社員の「成長実感」を高めるのでしょうか。

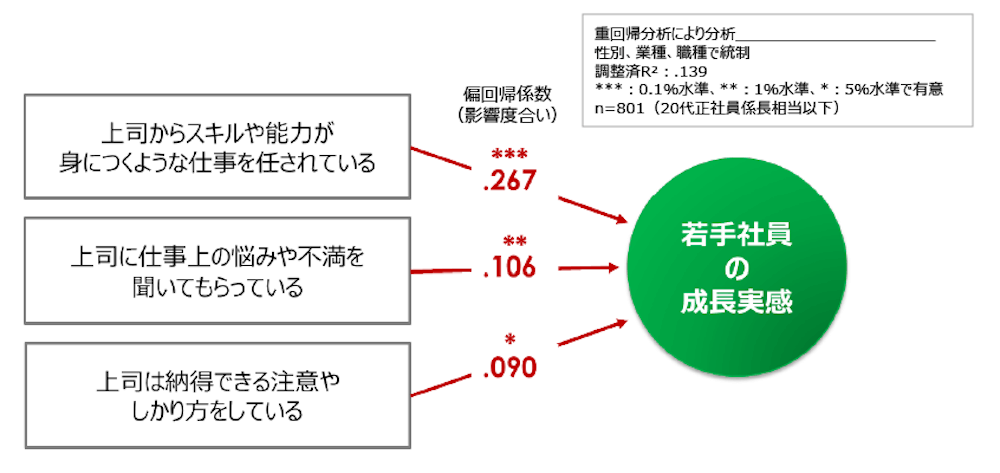

次の図は、若手社員の「成長実感」を高める上司のマネジメント行動を分析した結果、特に有意な効果が認められた3項目を表しています。

「スキルや能力が身につく仕事を任せる」「仕事上の悩みや不満を聞く」「納得できる注意や叱り方をする」といった行動が、若手社員の「成長実感」を高めていることがわかります。

特にスキルや能力が身につくような業務アサインは影響が強く、どの年代でも共通する成長実感要因でした。

このことから、自身のスキルアップにつながっていると感じられる業務をアサインすること、また業務がどうスキルアップにつながるのかを上司が説明することが重要だといえます。

「仕事上の悩みや不満を聞く」「納得できる注意やしかり方をする」は、20代で顕著な成長実感要因です。

若手社員に「成長実感」を与えるためには、慣れない仕事に取り組む若手の悩みや不満に傾聴し、注意や叱責をする場合にも、なぜいけないのか、どうすればいいのかを丁寧に指導することが求められているといっていいでしょう。

仕事を通じた「成長実感」は、仕事への意欲や満足度を向上させ、ウェルビーイングを高める重要な要素です。

企業は、従業員が成長を実感できるような機会を提供し、上司も従業員のウェルビーイング向上を支援することが重要です。

[参考文献]

*1.参考:公益社団法人 日本WHO協会「世界保健期間(WHO)憲章とは<WHOとは」(外部リンク)

*2.参考:文部科学省「ウェルビーイングの向上について(次期教育振興基本計画における方向性)」p.1(外部リンク/PDF)

*3.参考:前野隆司・前野マドカ『ウェルビーイング』(2022年 日経文庫 電子書籍版)p.13,54

*4.参考:OECD 「仮訳 OECD ラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030」 p.3(外部リンク/PDF)

*5.参考:OECD「The OECD Learning Compass 2030」(外部リンク)

*6.参考:パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査2024」(外部リンク)

*7.参考:パーソル総合研究所「成長「実感」の効果は、「目指す」ことのおよそ3倍 成長実感と志向の効果比較」(外部リンク)

*8.参考:パーソル総合研究所「Q「働くことを通じた成長」の重要性と実感をどれくらい感じますか<働く10,000人の就業・成長定点調査2024」(外部リンク)

*9.参考:パーソル総合研究所「若手社員の成長実感の重要性 ~若手の成長意欲を満たし、本人・企業双方の成長につなげるには~」(外部リンク)

〈プロフィール〉

横内美保子(よこうち・みほこ)

博士(文学)。総合政策学部などで准教授、教授を歴任。専門は日本語学、日本語教育。高等教育の他、文部科学省、外務省、厚生労働省などのプログラムに関わり、日本語教師育成、教材開発、リカレント教育、外国人就労支援、ボランティアのサポートなどに携わる。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集者、ディレクターとしても働いている。

横内美保子 公式X (外部リンク)

横内美保子 公式Facebook(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。