未来のために何ができる?が見つかるメディア

申請から採択まで何が大変? 日本財団助成金活用レポート:障害者の働くを支援——チャレンジドらいふ

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本財団は、国内外の社会課題の解決に取り組む公益活動団体に対し、助成金を通じた支援を行っています。

2024年3月、社会福祉法人チャレンジドらいふ(外部リンク)は、この助成金を活用して就労継続支援B型事業所の1つを廃止し、売上げで給与を払う一般事業所「ソーシャルファーム大崎」を、宮城県美里町に開設しました。

水耕栽培でホウレンソウを育てる植物工場で、元の就労継続支援B型事業所の利用者は一般雇用(社員)として採用。社会保障費に頼らず給料を支払うことができる日本初の「脱福祉」型就労施設として注目を集めました。

今回は、理事長の白石圭太郎(しらいし・けいたろう)さん、副理事長の早坂勇人(はやさか・ゆうと)さんのおふたりに、施設の現状に加え、助成金申請に至るまでの経緯から受給のプロセス、受給したからこそ得た成果について伺いました。

1年で感じた、働く人たちの目覚ましい成長

――「ソーシャルファーム大崎」は水耕栽培でホウレンソウを育てる植物工場ということでした。開設から約1年半、どのような状況でしたか。

白石さん(以下、敬称略):正直、ここまで苦難の連続です。そもそも、使う予定だった井戸水の状態が悪く、最初はホウレンソウが枯れてしまいました。原因を突き止めて貯水タンクを洗浄し、やっと栽培に成功したのは2025年の6月です。しかし喜んだのもつかの間で、今度は卸先が見つからないとか、出荷作業がうまくいかないなど、次から次へと難題は降りかかってきます。

やはり、それまで農業経験のなかった私たちが手探りでやっている難しさを改めて実感しているところですね。今ではおおむね、順調に水耕栽培ができるようになりました。

――困難はあれど、社員として働く障害者の皆さんに成長は見られますか。

白石:それはもう、1年前と比べると格段に成長しています。正確性を求められる仕事は、ほとんどの社員が習得できているのではないでしょうか。次のステップは正確性に加えてスピード感。短時間でどれだけの作業をこなせるかに挑戦していくつもりです。

――そうした目に見えるキャリアステップは、働く皆さんのモチベーション向上にもつながりますね。

白石:そうですね。今はまだ健常者の社員しかできない作業も、将来的には障害者の皆さんでできるようになればと、理想は大きく掲げています。

偶然の出会いから「脱福祉」型就労施設の開設に向けて助成金申請へ

――助成金は、この「ソーシャルファーム大崎」の建物の設備費として活用されました。当初、白石さんは「助成金ありきで事業を行うことはよくない」と、助成金活用には消極的だったと聞いていますが、なぜ考え方を変えられたのでしょうか。

白石:もともと私が軸として経営していた株式会社チャレンジドジャパンは、障害者の就労支援を行う会社です。多彩な支援センターでビジネスマナーや軽作業といったスキルを身につけてもらい、一般企業への就職をお手伝いするわけです。

その事業を続けるうちに、自らも雇用事業を手掛けたいという意欲を持ち、グループ法人である社会福祉法人チャレンジドらいふの経営にも参画するようになりました。

しかし、そこで感じたのは、「障害があっても働ける人は一般就労してもらおう」とこれまでサポートしてきたはずなのに、チャレンジドらいふでは就労継続支援B型事業所を主軸としているというジレンマ。何とも言えないモヤモヤした気持ちを抱えていたときに、偶然にも宮城県障害福祉課の担当者から、日本財団が構想を練っている新たな障害者就労支援の取り組みについて話を聞きました。

――どのような話を聞かれたのですか。

白石:日本財団は障害者福祉の既成概念を覆すべく、さまざまなチャレンジに取り組んでおられます。その一環として、障害者が働いた売上げで給与を払う「脱福祉」型の一般事業所を開設する構想を持っており、モデルケースとなるB型事業所を探していたのです。

その話を聞き、「これは私がやるしかない」と。そこで、施設のハード面を支える資金として、日本財団の助成金申請を出すことに決めました。

事業構想に約2年。伴走的な助成プログラムが、事業の大きな助けに

日本財団の助成プログラムにする場合、どのようなステップを踏む必要があるのでしょうか。早坂さんいわく、事業計画書の作成にもっとも時間を費やしたそうです。

●助成金の申請から採択されるまで

早坂さん(以下、敬称略):事業の内容やこれからの経営方針、どうやって売上げを立てどのくらいの利益を見込んでいるのか。そこに私たちの想いも入れ込んで事業計画書を作成しました。

宮城県の障害福祉課の皆さまにも何度も相談をさせていただき、そのサポートがなければ私たちだけで形にするのは難しかったかもしれません。さまざまな参考となる施設を理事長と見学したり、事業構想を固めるのに2年弱かかりました。

――事業計画書以外に複雑な手続きはあるのでしょうか。

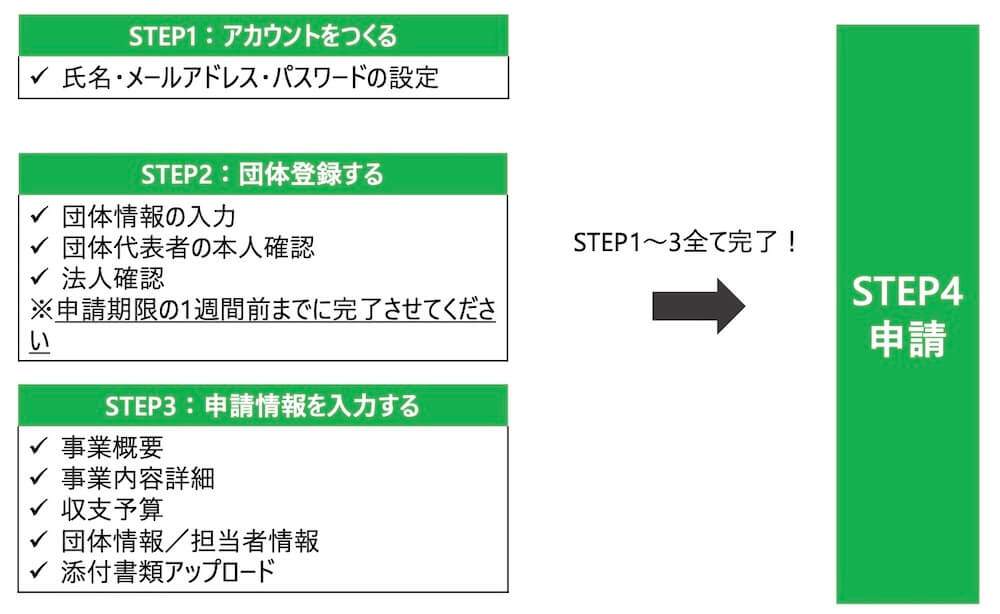

早坂:特に難しいことはないと思います。手順を説明すると、まず助成金の申請から事業手続きまでを行える「助成ポータル」サイトに登録するところから始めます。団体名など基本情報を登録した後、申請情報を入力していきます。

申請情報にも事業概要として内容詳細や収支予算などが必要になりますが、こちらはそこまで細かく記載する必要がなく、申請情報の準備に費やした時間は2~3週間程度でしょうか。それに、先ほどお伝えした事業計画書を添えて申請するという流れです。

早坂:私たちが申請したのは2024年度の助成プログラムで、申請期限が2023年10月31日まで。その後、日本財団の担当者から事業に対するヒアリングなどがあり、2024年の3月に正式な助成金額の通知をいただいて助成金が振り込まれました。

●助成金活用後の対応

――事業スタート後も報告書等が必要になるのですか?

早坂:はい。提出書類はシンプルに収益や現場の状況を報告するものになります。報告書以外にも、月に1度は日本財団から現地調査に来られます。

白石:報告書や現地調査と聞くと面倒なイメージがあるかもしれませんが、困っていることを伝えると速やかにフィードバックをいただけるんです。

例えば、私たちなら冒頭に申し上げた井戸水の問題でホウレンソウの収益がしばらく「0円」でした。すると日本財団の担当者さんから「何かあったのですか」とすぐ問い合わせが来て、調査をして適切な支援をいただけました。

この補助スキームは大変ありがたく思っており、助成金給付後もこうして伴走し、サポートしてくれる日本財団の存在はとても心強いですね。

次なる目標に向けて、何としても「ソーシャルファーム大崎」成功を

白石:「ソーシャルファーム大崎」で働く障害者の皆さん、その皆さんをサポートする元B型事業所のスタッフ、全職員にとって意識の改善は必要に思います。

まず障害者の皆さんは、確かに成長しています。ただ、これからは自分たちの働きが工場の運営に直結することも分かってもらわないといけません。そういう意味では、先に申し上げたとおり次のステップとしてスピード感を目標に掲げています。

いっぽうB型事業所は障害者が入所することで事業所の収入が保証されるため、スタッフに「会社のために頑張ろう」という意識が希薄になりがちです。これに対し「ソーシャルファーム大崎」は就労施設であっても一般企業と同様、売上げから給与を支払う事業所です。だからこそ、ここで働く全ての人に、経営的な視点を身につけてもらいたいと考えています。

――チャレンジドらいふとしての今後の目標、展望を教えていただけますか。

白石:チャレンジドらいふは軽度から重度まで、幅広く障害のある方々を支援しています。重度障害者のサポートにおいては時間もお金もかかりますが、そこに対する国の予算は決して潤沢とはいえず、私たちはここを手厚くしてほしいと考えています。

そのために、本来は働けるかもしれない障害者の皆さんを「ソーシャルファーム大崎」のような一般事業所に引き上げ、足りていない部分の予算に充ててほしいというのが私たちの希望です。

この希望を叶えてもらうためには、何はともあれ「ソーシャルファーム大崎」で成功事例をつくり、世の中に広く示すのが大切だと考えています。「脱福祉」型の一般事業所のモデルケースが広く世の中に知れわたり、追随してくれるNPOや福祉団体が出てきてくれることを願っています。

障害があっても、社会に出たい、自分で給料を稼ぎたいと思っている人はたくさんいると思います。そして、そういう方々は少しだけサポートの仕方を工夫すれば実現できると思うのです。障害のある方々の可能性を、私たちが狭めてしまってはいけないと思います。

私たちだけでは発信力が弱いので、このような私たちの想いを世に知らしめてくれる、日本財団の広いネットワークにもぜひ期待したいところです。

日本財団担当者が見たプロジェクトの魅力

最後に日本財団の事業担当者・宮原幸世(みやはら・こうせい)さんからチャレンジドらいふが取り組む「ソーシャルファーム大崎」の事業の魅力について聞きました。

——同事業の助成につながったポイントはなんでしょう。

宮原さん(以下、敬称略):チャレンジドらいふでは、これまで就労継続支援B型事業所を営まれてきましたが、低工賃状態にあったものを根本から見直し、その1つの施設を福祉制度に頼らない自立型就労支援として一般就労へ移行した点にあります。福祉的就労からの脱却が、障害者の経済的自立を実現すると共に、膨らみ続ける社会保障費の改善につながると考えました。

——同事業のどのような点に期待されますか。

宮原:助成金により整備した設備を最大限に活用し、働く障害者の皆さんの所得の向上につながることを期待しています。社会保障費に頼らず、障害者の方が地域で自立した生活を送ることを可能にする先駆的な事例として、ぜひ事業を継続していただきたいです。

そうして障害者の方が消費者としてだけでなく納税者として社会を支える立場になり、社会に認められる仕事を担うことで、障害者の方の自己肯定感ややりがいが高まるものと考えます。

【日本財団から社会福祉法人チャレンジドらいふへの助成額】

2億6,860万円(2024年度)

撮影:十河英三郎

助成申請に関するご質問はこちら(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。