未来のために何ができる?が見つかるメディア

食べることに困難を抱える「嚥下(えんげ)障害」。誰もが食事を楽しめるようになるためには?

- 嚥下障害のある多くの人が、食事に困難を抱えている

- 歯科医師が始めたカフェ「カムカムスワロー」では、一般食と嚥下食を提供し、誰もが食を楽しめる場を実現している

- 嚥下食を「病院食」としてではなく、誰もが食を楽しむための手段と捉え、その価値を広げることが大切

取材:日本財団ジャーナル編集部

食物を口に運び、噛み、飲み込む――この当たり前の行為を「嚥下(えんげ)」と呼びます。ところが、高齢化や病気、障害などの影響で嚥下が難しくなる「嚥下障害」により、食事に困難を抱える人は少なくありません。嚥下障害の人に必要な食事形態「嚥下食」は医療や介護の現場では広く知られている一方で、社会全体の認知度はまだ十分とはいえません。

そんな現状を少しでも変えようと立ち上がったのが、医療法人社団登豊会 近石病院(外部リンク)の理事で歯科医師の近石壮登(ちかいし・まさと)さんです。近石さんは2022年に、「食べる」を通じて、医療と地域をつなぐ場として、コミュニティカフェ「カムカムスワロー(外部リンク)」を設立。一般食の他に、嚥下機能のレベルに合わせて、飲み込みやすいように調整した食事「嚥下食」を提供し、誰もが食を楽しめる場を提供しています。

今回、近石さんに「嚥下障害とは何か」をはじめ、カムカムスワローで取り組む嚥下食の普及・啓発への思いや、誰もが食を楽しめる社会に向けて私たち一人一人ができることについてお話を伺いました。

食事の制限、外食、旅行……。嚥下障害の人が抱える困難

――はじめに、「嚥下障害」とはどのような障害なのでしょうか。

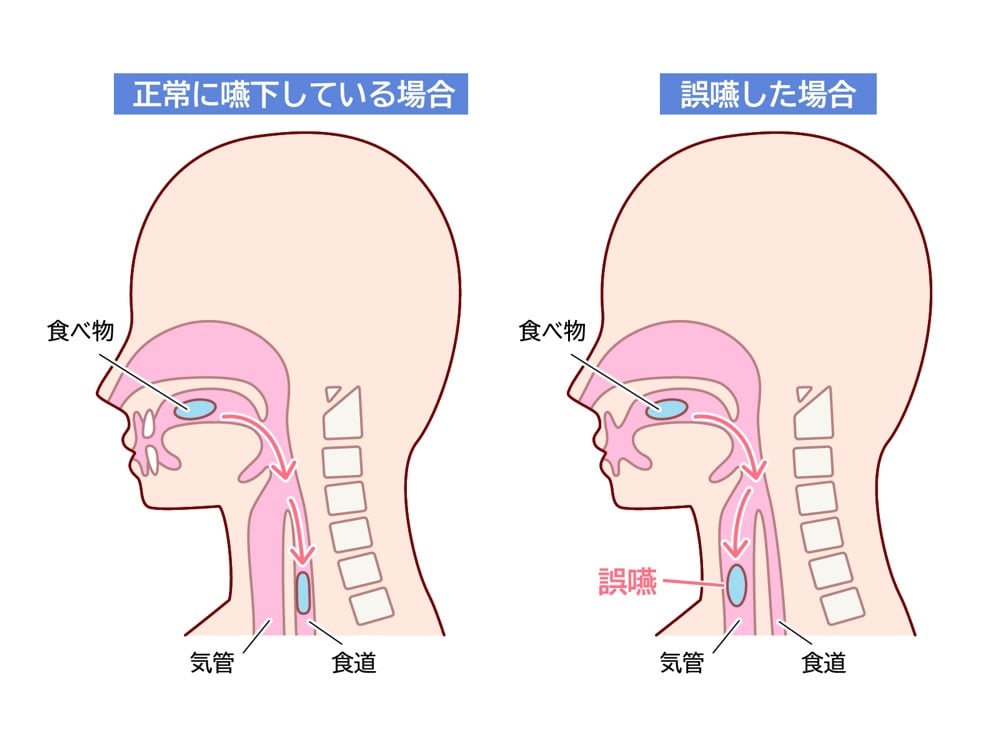

近石さん(以下、敬称略):嚥下障害とは、食べ物や飲み物を口から喉、そして胃へと送り込む一連の流れがうまくいかなくなる状態をいいます。例えば、噛む力が弱まって食べ物を十分に細かくできなくなる他、舌や頬の動きが衰えて食べ物を口の奥へ送りにくくなることがあります。また、喉の筋肉や飲み込みの反射が弱まると、食べ物が途中で止まってしまったり、気管に入ってむせやすくなったりします。

原因は加齢による筋力の低下に加え、脳梗塞やパーキンソン病など神経の病気、舌や喉のがん、あるいはその治療の影響など多岐にわたります。

――「嚥下障害」がある人は、どのような困難を抱えているのでしょうか。

近石:嚥下障害があると、「食事に時間がかかる」「水分でむせる」「薬が喉につかえる」といった日常的な困り事が増えるだけでなく、パンのようにパサパサした食品や食物繊維の多い野菜、すじの多い肉などは特に噛みにくく・飲み込みにくく、誤嚥(ごえん)のリスクが高まります。

誤嚥とは、飲み込んだ食べ物や唾液が食道ではなく気道(気管)に入ってしまうことで、これが繰り返されると誤嚥性肺炎を引き起こし、健康や生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼすため、注意が必要なんです。

――嚥下障害があると外食時や旅行時にも困難があると聞いたことがあります。

近石:そうですね。例えば、嚥下障害がある人は、誤嚥を防ぐため、食物が喉に落ちるスピードを調整しないといけません。そのため、とろみ剤を使ったり、食物を食べやすい形態に調整したりして食事を取るのですが、現状、外出先で嚥下食を提供できる飲食店はほぼありません。

それゆえ、外出の際には、もしもの時に備えて栄養剤やレトルトの嚥下食を持参する方も少なくありません。また、嚥下食を周りの人に見られたくないと感じ、外食自体を避けてしまう方もいます。

――嚥下食は一般的な食事より、手間やコストがかかりそうな気がします。

近石:はい。ミキサーを使用したり、再形成したりと、どうしても調理に時間や労力がかかり負担が大きくなります。また、レトルトの嚥下食があるのですが、一般的なレトルト食品に比べて高価ですし、味のバリエーションも限られているため、短いサイクルで同じ種類のものを食べ続けなければいけないという困難もあると思います。

――食が楽しめなくなると、ストレスになりそうですね。こうした困難を抱えている方が、少しでも食を楽しめるように設立されたのがカムカムスワローなのですね。

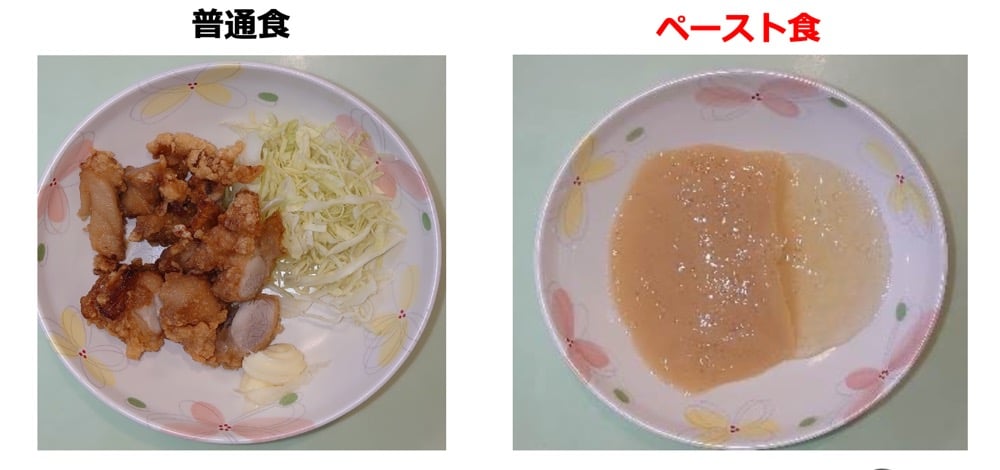

近石:はい。きっかけは、私が訪問歯科診療に携わっていた時のことです。脳梗塞の後遺症がある男性患者さんに「食べ物は何がお好きですか?」とお尋ねしたところ、「お寿司が好き。マグロといなり寿司を食べたい」とおっしゃったんです。しかし、その方が普段召し上がっているのはペースト食でした。

確かに医学的には、安全なペースト食が正しい選択なのかもしれませんが、患者さんの食べる楽しみにまで十分に関わることができているのだろうかと、改めて考えさせられました。

そうした現状を目の当たりにして、「嚥下障害がある方でも外食を楽しめる社会をつくりたい、食べることを通じて地域がつながるような場をつくりたい」と強く感じ、カフェを立ち上げることを決意しました。

誰でも通える、医療と地域をつなぐコミュニティカフェ

――カムカムスワローでは、どのような食事が提供されるのでしょうか。

近石:誰でも通えるコミュニティカフェをコンセプトとしているので、嚥下食だけではなく一般食も提供しています。店内には調理スタッフの他に管理栄養士もおりまして、栄養面にも配慮したメニューとなっています。

――カフェを利用する方からは、どのような声が届いていますか。

近石:お母様がご高齢になり、普通の食事が取れず外食を諦めていたご家族がいらっしゃいました。その方は「母と一緒に外食することを諦めていたけれど、こういう場所があると一緒に来られるのでうれしい」と、久しぶりの親子水入らずのお食事をとても楽しんでいらっしゃいました。

――嚥下食の提供を通して、ご家族が楽しめる場が増えたのですね。

近石:そうですね。最近では、特別支援学校が修学旅行でカムカムスワローを利用し、食事を楽しんでいただきました。「周りの目を気にしてしまい、先生も生徒もゆっくり食事を楽しめなかったので、とても助かりました」といった声もいただいています。すでに来年度の修学旅行時の来店予約もいただいています。

現状、カフェを利用している方のほとんどは嚥下障害ではない方ですが、「カフェに来て初めて嚥下食について知ることができた」とおっしゃってくださる方が多いですね。

――こちらのカフェでは、嚥下食を知ってもらうためにイベントやワークショップを開催していると伺っています。

近石:これまで、嚥下食を知ってもらうための実演会、健康増進教室などのイベントや、2カ月に1回、お茶を飲みながら、がんに関する悩みや不安を語り合う「がんカフェ」を開催してきました。これからも口腔、栄養、運動の3分野を軸に、「おいしいものを楽しく食べる」をゴールにしたイベントやワークショップを開催していきたいと考えています。

嚥下食へのマイナスなイメージを払拭したい、楽しく食べることを諦めてほしくない

――医療や介護の世界では広く知られている嚥下障害や嚥下食ですが、社会全体で考えると、まだ認知度は低いように感じます。

近石:おっしゃる通りです。高齢化の進行に伴い嚥下食のニーズや市場規模は確実に広がっているにもかかわらず、実際に嚥下食を提供できる飲食店やホテルはほとんどありません。もし外食の場で嚥下食を選べたり、コンビニなどで手軽に購入できる商品が普及したりすれば、認知度は格段に高まり、当事者やご家族にとっても大きな安心につながるはずです。

――他に嚥下障害や嚥下食に関して、社会全体が考えるべき課題はありますか。

近石:嚥下食は知っているけれど、ペースト食の見た目のイメージもあって、「病院で食べるもの」と、マイナスなイメージを抱いている方も多いと思います。また、嚥下障害がある当事者やご家族も、楽しく食べることを諦めている傾向が強いと感じています。

現在、企業と協力して、「嚥下食をみんなでおいしく食べること」を目的にしたプロジェクトを立ち上げました。嚥下食のネガティブなイメージを変え、誰もが食べる喜びを分かち合える社会につなげていきたいと考えています。

誰もが食事を楽しめる社会になるために、私たち一人一人ができること

最後に、誰もが障害の有無にかかわらず食事を楽しみ、幸せな気持ちになれる社会になるために、私たち一人一人ができることを近石さんに伺いました。

【1】「嚥下障害」に誰もがなる可能性があることを知る

加齢だけでなく、病気や事故などさまざまな要因で嚥下障害になる可能性がある。誰もが潜在的な当事者であるという認識を持つことが大切

【2】「嚥下食=食事を楽しめるもの」として価値を広めていく

嚥下食は決して特別なものやネガティブなものではなく、誰もが一緒に食事を楽しむための工夫。ポジティブな価値を共有していくことが、共生社会の実現につながる

【3】周りに「嚥下障害」の人がいたら、食べる喜びにつながる情報を伝える

嚥下食のレトルト食品や、カムカムスワローのような飲食店など、情報を伝えることで食の選択肢は広がる。さらに、実際に一緒に食べてみることで「食べる楽しさ」を共有することができる

スーパーで「とろみ剤」を見かけ、その用途が分からなかったため調べてみたところ、「嚥下障害」という症状にたどり着き、今回、近石様にお話を伺いました。

「嚥下障害」や「嚥下食」について、当事者やその家族以外にはなじみの薄いものかもしれません。しかし、私たち自身の加齢や家族の介護を通じて、いつか直面する可能性のある身近な課題でもあります。

もしスーパーやドラッグストアでレトルトの「嚥下食」を目にする機会があれば、少し立ち止まってもらえればと思います。どのようなメニューが並んでいて、そのラインナップだけで毎日の食事を楽しめるだろうかと想像してみる――そんな小さな経験が、食べることの意味や、誰もがおいしく安全に食事できる社会について考えるきっかけになるのではないかと感じます。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。