未来のために何ができる?が見つかるメディア

申請から採択まで何が大変? 日本財団助成金活用レポート:漁業の課題解決を目指す——全国漁業協同組合連合会

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本財団では、国内外の社会課題の解決に取り組む公益活動団体に対し、助成金を通じた支援を行っています。

その支援先の1つである全国漁業協同組合連合会(以下、JF全漁連)(外部リンク) は、日本財団が推進する、「海洋環境変化対応プロジェクト」(別タブで開く)に取り組む団体です。

日本の海では、気候変動や環境変化が進む一方で、漁獲量の変動を裏付ける十分なデータが不足しています。既存の調査も研究機関主導のものが多く、漁業現場の実態を反映したデータは限られていました。

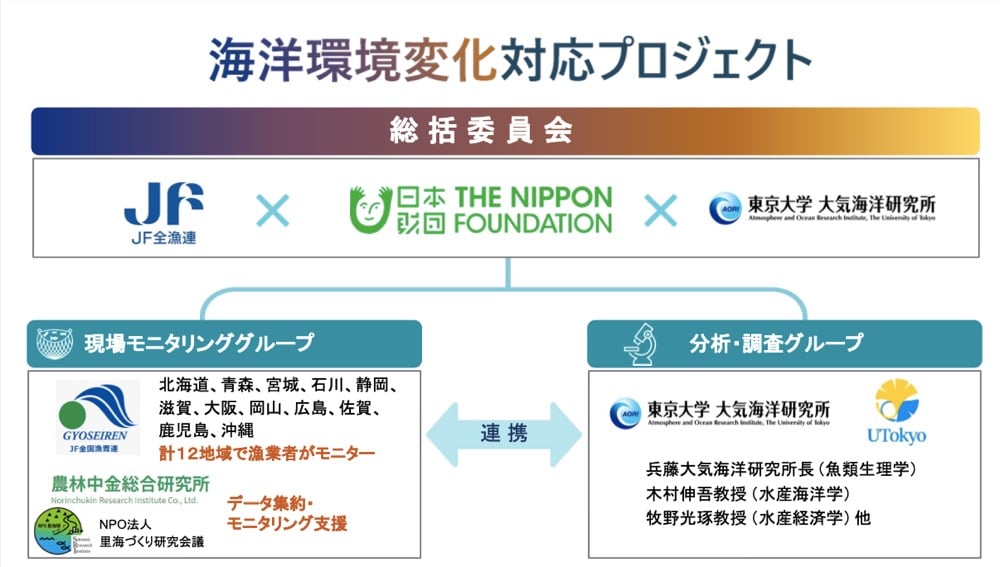

こうした課題を背景に始動したのが「海洋環境変化対応プロジェクト」です。農林中金総合研究所(外部リンク)とNPO法人里海づくり研究会議(外部リンク)が漁業者のデータ集約と支援を行い、東京大学大気海洋研究所がデータ分析・解析を担当しており、JF全漁連は統括委員会の一員として参画しています。

現場に立つ漁業者が協力してデータを収集することで、これまでにない視点から日本の海の変化を明らかにすることを目指しています。

今回は、JF全漁連の三野隆志(みつの・たかし)さんに、プロジェクトの詳細や助成金を活用して取り組みたい課題、さらに申請時に意識したポイントについて伺いました。

海の変化をデータ化し共有することで、漁業現場の課題解決を目指す

――まずはJF全漁連の活動について教えてください。

三野さん(以下、敬称略):JF全漁連は漁業者が組織する団体で、各都道府県の漁業協同組合連合会や信用事業を担う組織と連携し、その全国団体として活動しています。役割は、組合員である漁業者の経営を支えるとともに、豊かな海や地域社会を次世代に引き継ぐことです。そのために総合的な事業を展開しています。

私は漁政部という部署に所属し、漁業者がより良い環境で活動できるよう制度の整備や仕組みづくりを行っています。

――JF全漁連は「海洋環境変化対応プロジェクト」において、どのような役割をされているのでしょうか。

三野:JF全漁連は本プロジェクトにおいて、全体の統括や調整役を担当しています。この事業はJF全漁連だけでなく、里海づくり研究会議、農林中金総合研究所、全国の青年漁業者で構成される「全国漁青連」とも連携し、各地の漁業者モニターの調整や関係団体の取りまとめなどがJF全漁連の主な役割です。

――プロジェクトの具体的な内容を教えてください。

三野:本プロジェクトの目的は、全国規模の調査ネットワークを構築し、海洋環境の変化の原因究明と対応策の解明、そうした環境下における適応策の見出すことです。始動した2024年度は「漁業者モニター」と呼ばれる漁業者13名を選定しました。メンバーは全国漁青連の理事を中心に構成され、各自が日々操業している海域で水温観測を実施しています。

海水温を測定できるデータロガーを設置し、1時間おきに測定するよう設定しています。漁に出た際に月1回のペースでデータロガーを引き上げて回収し、スマートフォンにデータを取り込み、それを農林中金総合研究所へメール等で送付しています。収集したデータは、近隣の国土交通省や県の水産試験場などが提供する既存のデータと組み合わせて分析・グラフ化し、コメントを付けて漁業者にフィードバックする体制を構築しています。

漁業者からは「海水温の可視化ができて経営判断にも役立つ」との声が多く、漁業経営にとって有効なツールになっていると実感しています。

――これまでの漁業現場でのデータ収集における課題は、プロジェクトの始動によってどのように変化しましたか。

三野:各県の水産試験場などで観測データは蓄積されていますが、公表の有無にばらつきがあり、絶対量として不足しているのが現状です。さらに、観測には費用がかかるため、漁業者が知りたいタイミングや場所で十分な情報が得られるとは限りません。

本プロジェクトでは、初年度(2024年)に13名、現在は19名の漁業者モニターによる観測を実施しており、データの網羅性という点ではまだ課題もありますが、参加者からは「自分の漁場環境が具体的に分かるようになったのは非常に有意義だ」という声が多く寄せられています。個々の判断に役立つ情報が手に入るようになったことは、大きな成果と言えるのではないでしょうか。

――漁業者の間ではどのような課題が挙げられているのでしょうか。

三野:現場の声として大きいのは「漁場環境の悪化」です。磯焼けの進行、海水中の栄養塩の不足などにより、漁場の生産力が低下し漁獲量が減少していることが課題となっています。

――その解決に向けて、どのような取り組みが必要だとお考えですか。

三野:今回のプロジェクトでは、海水温の上昇そのものを止めることはできませんが、水温の変化によって魚種の変化や来遊時期が変化している現状を把握できれば、漁業者は漁獲対象を見直したり、これまで市場に出してこなかった未利用魚・低利用魚を活用したりするなど、新しい生計の道を模索できるのではないでしょうか。

さらに、この取り組みが進むことで、環境変化の原因を究明するための基礎的なデータ蓄積にもつながると考えています。

全国では漁業者によってさまざまな活動が進められています。例えば、藻場の保全、干潟の保全といった漁場環境の保全する活動は、全国で約500の水産多面的機能に係る組織で取り組まれています。海草海藻を増やす、干潟を保全・再生する、稚魚の育つ環境をつくったり、生物多様性を守ったりするといった活動です。

また、海浜清掃や省エネ運航(船を減速して燃料を削減する)など、豊かな海づくりに向けた取り組みも全国各地で行われています。

――全国規模で多くの団体が関わるプロジェクトですが、意見集約や動きづらさなどの難しさはありますか。

三野:この事業においては、漁業者ごとに関心や取り組む漁業の種類が異なります。そのため、例えば「水深何メートルの水温を測定してください」といった画一的な形は取っていません。各漁業者が自ら関心のある水深や海域に観測機器を設置し、データを収集できるようにしているため、各地で意見が異なっていても特に問題はないと考えています。

また、各地域でのヒアリング調査などのフィールドワークや、漁業者モニターとの意見交換も行っているため、団体の規模が大きいことによる不自由さや動きづらさは感じていません。

現場の意見と研究者の見解を参考に申請書を作成

●助成金の申請から採択されるまで

――助成金の申請にあたって準備したことや、書類作成をする上で苦労したこと、工夫した点などはありますか。

三野:初年度は日本財団の事業申請自体が初めてで、手続きに不慣れだったため苦労しました。特に申請準備ワークシートに事業の目的・概要・目標・事業内容を記入するにあたっては、上司にアドバイスをもらいながら何とか形にできたと思います。実際の申請作業は集中して取り組み、2〜3日ほどで仕上げました。

2025年度の申請では、漁業者へのヒアリングを実施し、現場の声をできるだけ反映することを意識しました。ただし、漁業者の言葉には専門的なものや現場特有の表現も多く、私たちは漁業の現場を知る立場ではないため、理解しづらい部分もありました。そういった部分については、里海づくり研究会議の方にご協力いただきながら、内容を整理していきました。ヒアリングで得た現場の意見と、事業の趣旨を的確に伝えることがポイントだと思います。

――採択後の流れについて教えてください。

三野:採択通知を受けた後は、日本財団助成ポータル(外部リンク)で契約手続きをオンラインで行います。入金方法についても同サイトで申請が可能です。私どもは一括での入金を希望したため、その旨を記載しました。

●助成金活用後の対応

――助成金の使用後に必要な処理や、報告書の作成で意識した点を教えてください。

三野:報告書の作成は初めての経験で試行錯誤しましたが、観測データの記録に加え、漁業者のモニター会議や、検討委員会での意見交換会で出た意見を反映することを重視しました。検討委員会には大学の先生や有識者も参加しており、その場で出た議論や成果を報告書に記載しています。

経理処理については、日頃から水産庁の補助事業を受託して会計業務を行っているため、そのルールにならって対応しています。

さまざまな機関と協力しながら漁業の課題を1つずつ解決していきたい

――助成金を活用して、特に効果を感じた部分はありますか。

三野:まず大きかったのは、漁業者自身が「自分の漁場の環境の変化」を継続的に把握できるようになったことです。これまで関心はありつつも取り組めていなかった部分に、助成金を活用することで取り組めるようになり、より真剣に、より多角的に漁業活動を考えられるようになったと感じています。

もう1つは、専門家とのつながりが生まれたこと。里海づくり研究会議に所属する元大学教授の方や、東京大学大気海洋研究所の先生とも連携していただいています。

漁業者単独では、県の水産部局や近隣の大学関係者と関わることはあっても、全国で漁業者と科学者が直接意見交換を行う機会はほとんどありませんでした。現地のヒアリングでは、漁業者と科学者が一堂に会します。漁業者が抱える課題を言語化し、専門的な視点から整理・解明していただけるのは非常にありがたい経験だと思います。

特に今年度現地ヒアリングを行った滋賀県は、アユをはじめとする漁業資源の減少が深刻な問題となっています。琵琶湖にはいくつかの研究機関がありますが、漁業者が初めて科学者と議論する機会を設けることができました。

普段接点のない研究者と漁業者が全国規模で協働する取り組みは、これまでに例の少ないものです。助成金があったからこそ実現できた成果であり、大きな意義を感じています。

――最後に本プロジェクトの今後の展望を教えてください。

三野:本プロジェクトの大きな目標は、漁業者が抱える課題を少しでも解決につなげること、そして「どうすれば自分たちの生業を守り、持続できるのか」という対応策を1つでも多く見出すことにあります。

従来も、大学の先生と接点を持つ機会はありましたが、専門分野に直結する相談先が常にあるわけではありませんでした。今回連携している里海づくり研究会議は、沿岸沿岸環境関連学会連絡協議会(外部リンク)の事務局も担っていたことから、多くの研究者とのネットワークを有しています。また、東京大学の先生にも幅広い分野から参画していただくことで、漁業現場で起こった事象を専門的に分析する体制が整いていただきました。

今後もこうした研究者や団体との協力を深めながら、現場の困り事を1つずつ解決し、持続可能な漁業の実現につなげていきたいと考えています。

日本財団担当者から見たプロジェクトの魅力

本事業では日本で初めて全国規模で漁業者と研究機関が連携し、刻一刻と変化する海洋環境を理解し、対応することを目的に始まった事業で、新たな水産業のモデルをつくることを目指している点が評価され、助成が始まりました。

現在2年目ではあるものの、対象地域や参加漁業者も増え、今後より一層のデータベースの充実とそれに伴う各海域での環境変化に応じた対策の立案が期待されています。

日本財団から全国漁業協同組合連合会への助成額

4,203万円(2025年度)

撮影:佐藤潮

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。