未来のために何ができる?が見つかるメディア

申請から採択まで何が大変? 日本財団助成金活用レポート:海と人をつなぐ——海洋文化・研究拠点化推進協議会

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本財団では、国内外の社会課題の解決に取り組む公益活動団体に対し、助成金を通じた支援を行っています。

支援先の1つである一般社団法人 海洋文化・研究拠点化推進協議会(外部リンク)は、古くから貿易港として栄えてきた清水港および駿河湾を中心に、観光や海洋研究の拠点としての発展を目指しています。

今回は、同法人の専務理事・植田基靖(うえた・もとやす)さん、「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin駿河湾」事務局担当・早川遼太(はやかわ・りょうた)さんに、団体の目標や、助成金を活用して取り組みたい課題、さらに申請時に意識したポイントについて伺いました。

貿易、観光、海洋研究。清水港の多彩な魅力を広く発信

ーー一般社団法人海洋文化・研究拠点化推進協議会の設立背景について教えてください。

植田さん(以下、敬称略):清水港は明治時代から国際貿易港として発展してきました。近年、静岡県や静岡市は、環境に配慮し、景観を守りながら、レジャーや観光、さらには海洋研究の拠点として活用していくことを目指しています。私たちは、この動きを民間レベルからも後押ししたいと考え、2022年に設立しました。

ーー具体的に、どんな活動をされているのでしょうか。

植田:清水港の研究拠点やレジャー拠点としての取り組みを広く知っていただくために、SNSやインターネットを活用した広報活動を行っています。また、商工会議所と連携し、一般の方向けの講演会や子ども向けのイベントを開催することもあります。

そうした活動を通じて、地域の人々に地元・静岡の海をより身近に感じてもらうことも大切な目的の1つです。さらに、東京科学大学のフォーラムでも、清水港での海洋研究の取り組みを紹介しており、学術的な場での情報発信も行っています。

――団体として解決したい課題や、助成金を活用して解決したい課題について教えてください。

植田:多くの市民にとって、清水港は今も「貿易港」というイメージが根強く残っています。だからこそ、海をより身近に感じてもらい、港が持つさまざまな価値に気づいてもらえるよう取り組んでいきたいと考えています。

子どもたちの「海が好き」を未来の職業につなげたい

――子どもたちを対象にした事業「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin駿河湾」(外部リンク)の概要について教えてください。

早川さん(以下、敬称略):深海や深海生物に興味がある小学5年生から中学3年生を対象に、探究教育プログラムを展開しています。

早川:従来の子ども向けの海に関するプログラムは、海のごみ拾いといった海を好きになってもらうことを目的に、実体験に重きを置いたものが多いと思います。

一方で、漁師や海技士(※)、をはじめとする海洋の専門分野では人手不足が深刻化しています。小学校高学年の段階では「海が好き」という子どもは多いものの、その興味が具体的な職業につながらないことで、関心が薄れていってしまうのではないか、そんな仮説を立てました。

そこで、駿河湾や清水港を貿易港としてだけではなく、文化的・研究的な価値を持つ「海洋文化都市」の資源として活用し、海が好きな子どもたちの学びや体験につなげたいと考えました。

- ※ 大型船舶(20トン以上の船舶)に船長、航海士、機関長、機関士などの船舶職員として乗船するために必要な国家資格である、海技士免許を取得した人のこと

早川:このプロジェクトは、将来の海洋分野を担う人材育成につなげることも大きな目的の1つです。

小学生の頃は「スポーツ選手になりたい」といった純粋な夢を描くことが多いですよね。ただ、「どんなステップを踏めばその職業になれるのか」が見えないと、夢を叶えるのは難しいという研究結果があるそうです。

つまり、漁師や研究者などの職業を目指すには、単に「海が好き」という気持ちだけでは難しい。実際に仕事現場を見学したり、専門家と交流したりする経験を通じて、「好き」を「将来なり得る職業」へと発展させるサポートができたらという思いで企画しました。

――プログラムには「深海が大好き!」という子どもたちが参加するのでしょうか。

早川:「なんとなく好き」という子から、かなりマニアックな子までさまざまですが、深海に興味があるという点ではみんな共通しています。なかには、深海や深海魚が好きだと言うと、クラスメイトや身近な人に「変わっている」なんて言われることもあるようで……。

実は私の息子もタコが大好きなんです。「この子はタコの話ばかりしているけれど大丈夫だろうか……」と少し心配した時期もありました。でも、「自分の『好き』という気持ちは、そのまま大切にしていいんだよ」と後押ししてあげたいと思ったんです。

プログラムを通して、子どもたちが自分の「好き」なものに自信を持ち、自己肯定感を育むことも、この事業の大切な目的です。

――プロジェクトで実施している講座の内容について教えてください。

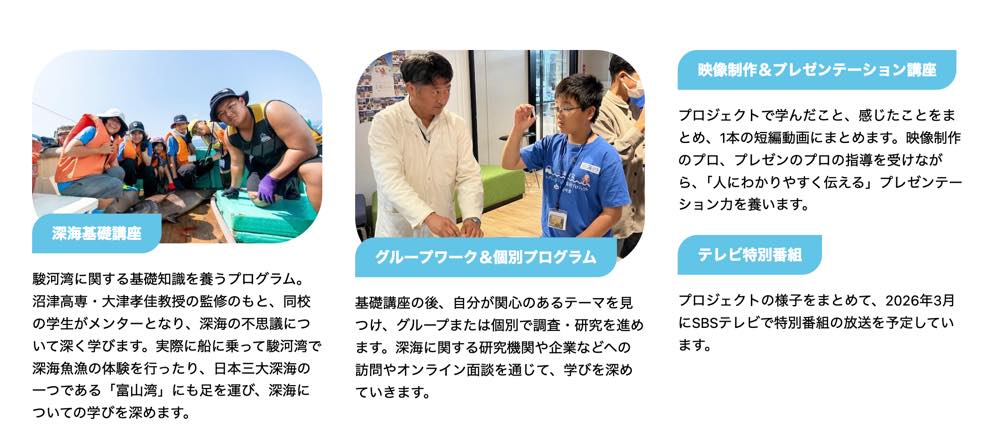

早川:講座は6月から翌1月にかけて、全12回行います。第1回から第4回までの「深海基礎講座」では、沼津工業高等専門学校(外部リンク)の大津孝佳(おおつ・たかよし)教授をお迎えして深海について学びます。

その他、沼津港深海水族館(外部リンク)のバックヤード見学や、駿河湾で「深海魚漁」を体験することもあります。また、富山湾で同様のプロジェクトを行うチームとコラボレーションし、富山湾と駿河湾の違いを学ぶことで、子どもたちが世界に視野を広げるきっかけもつくっています。

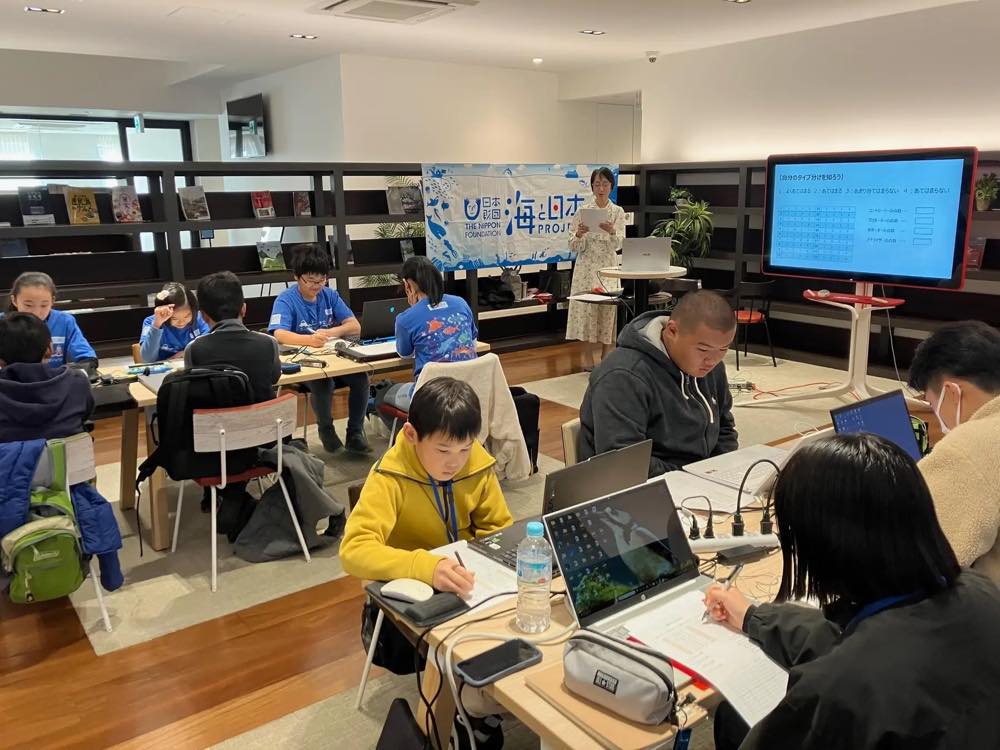

早川:第6回から第8回は、「グループワーク&個別プログラム」を実施します。個別プログラムでは一人一人と面談して、基礎講座で特に興味を持ったことについて「なぜ興味を持ったのか」を深掘りします。

子どもたちの中には、さまざまなことに触れるうちに関心が変化していくケースもあります。「自分の心が動いたものは何か」「その理由はなぜか」といった、自分自身と向き合う作業を大切にすることで特に関心のあるテーマを見つけていきます。

早川:グループワークでは、少人数のグループをつくって、それぞれの「好き」を深堀りしてもらいます。その1つが、「プログラミング&ロボット教室」です。

ここでは、子どもたちがそれぞれ興味を持った深海魚の特徴や機能を、未来のアイデアに活かす方法を考えます。その他、一般財団法人マリンオープンイノベーション機構(外部リンク)で、研究員の先生方からDNA抽出やゲノム解析の方法を教わる機会もあります。

第9回から第11回は、「映像制作&プレゼンテーション講座」を行います。最終回に開催される「研究成果発表会」に向けて、静岡放送のテレビ制作チームの方々やプレゼン講師の先生から、物事を分かりやすく伝える方法も指導してもらいます。

――各分野の専門家の方が関わっているんですね。これまで開催してきた中で、特に印象に残っている参加者はいますか。

早川:一人一人にストーリーがあって、全てが忘れられないのですが……。

2024年度の大賞受賞者は「深海魚にとって光はどう見えているのか」というテーマを追究していました。絵を描くのが大好きな子だったので「デッサンを学ぶ延長なのかな」と思っていたのですが、実際は「魚の目から見たら、調査船の光は強すぎるのではないか」という優しい気持ちが出発点だったんです。

子どもたちの独自の視点や発想には私たちも驚かされることが多く、毎回感動しています。

助成金なくして、プロジェクトは実現できなかった

●助成金を受けるきっかけ

――日本財団の助成金制度を知った経緯や、申請したきっかけについて教えてください。

早川:きっかけは新聞広告で知ったことです。日本財団の「海と日本PROJECT」(外部リンク)に共感したこと、そして以前から探究教育に取り組みたいと考えていて、「駿河湾を教材として活かせるのでは」と思っていたことが大きかったです。

さらに、沼津工業高等専門学校の大津先生とつながったことで企画が具体化し、申請に至りました。

●申請から採択までの流れ

――申請までにどれくらいの時間を要しましたか。

早川:企画が具体化したのが9月半ばで、申請の締め切りがその年の10月だったので、大急ぎで進めました。

●助成金を活かした広がりや対応

――申請時に苦労した点や、助成金を使用した後に必要な処理、報告書の作成などで苦労した点はありますか。

早川:予算書を作成すること自体が初めてで、手探りの部分もありましたが、日本財団のサポート体制が整っていてとても助かりました。

ただ、初年度はプロジェクトの意義を理解していただくのには苦労しました。ですが、子どもたちの成果発表会をご覧いただくことで、成長を実感していただき、意義のある活動だと評価され、継続につなげることができています。

報告書については、写真を多く用い、ビジュアルで伝わりやすくする工夫をしています。毎回、動画とスチールの撮影クルーに入っていただいているので、良い写真がたくさん保存できるのは大きな強みですね。

――助成金を活用して良かった点や、これからの展望・目標、目指す社会の在り方について教えてください。

早川:1年間のプロジェクトを通じて、子どもたちの成長に触れられるのは本当に大きな喜びです。

最近では、卒業生とのつながりを活かす活動も始めました。2025年7月に駿河湾で開催された国際イベント「BLUE ECONOMY EXPO(ブルーエコノミーエキスポ) @Suruga Bay」(外部リンク)には、プロジェクトの卒業生を有志で募って参加しています。

その際に、卒業生に対して行ったアンケートでは、海や深海への興味・関心について「以前と変わらない」「むしろ好きになった」と答えた人が80パーセントを超えていました。ずっと海を好きでいてくれることが、とても嬉しかったですね。

時代は変化していて、もはや「終身雇用が全て」という時代ではありません。だからこそ、自分の「好き」を形にしていける力強さを子どもたちに身につけてほしいと願っています。そして社会全体としても、多様な働き方や職業の在り方を受け入れ、サポートできる体制が広がっていくといいなと思います。

日本財団担当者から見たプロジェクトの魅力

最後に日本財団の事業担当者・西井諒(にしい・りょう)さんから海洋文化・研究拠点化推進協議会が取り組む「深海研究スーパーキッズ育成プロジェクトin駿河湾」の魅力について聞きました。

西井さん:日本財団では若者が海に親しむきっかけをつくるための親水体験を含む事業を数多く支援しています。近年多く申請をいただくのが、学校教育では教えることのできない、専門的な内容を学ぶものです。

情報があふれる現代では小中学生が高度な知識にアクセスすることが容易になりましたが、疑問にぶつかった際に周りの大人では回答できないケースも少なくありません。

本事業では海のプロフェッショナルが多く参画することで、若者の知的好奇心に応え、将来の海洋分野をけん引していく人材の開発を目指しており、課外活動だからこそできる学びの場を提供するという独自性を評価し、助成させていただいております。

【日本財団から一般社団法人海洋文化・研究拠点化推進協議会への助成額】

2,699万円(2024年度)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。