未来のために何ができる?が見つかるメディア

医療的ケア児とその家族が安心して暮らせる地域づくりとは?

- 医療的ケア児を抱える家庭では、課題が「子ども・親・きょうだい」へと連鎖的に広がる

- Burano Oyamaは、「医療的ケア児の居場所づくり」「親の就労支援」「きょうだい支援」を一体的に提供し、家族全体を支える

- 福祉との関わりは「人生とは何か」という根本的な問いを深め、人生観を豊かにする

取材:日本財団ジャーナル編集部

栃木県小山市にある「Burano Oyama(ブラーノ オヤマ)」は、2024年5月に日本財団「みらいの福祉施設建築プロジェクト」(別タブで開く)の助成を受けてオープンした、医療的ケア児や重症心身障害児とその家族を支援する多機能型デイサービス施設です。

運営は一般社団法人Burano(外部リンク)で、茨城県古河市に続いて2カ所目の拠点となります。理事の秋山政明(あきやま・まさあき)さんは、自身も医療的ケアが必要な子どもを持つ親。秋山さんは、既存の福祉制度だけでは子どもたちの成長に必要な「出会いや経験」が十分に得られないことを問題視し、地域とのつながりを重視した支援を目指してBuranoを開設しました。

今回は、医療的ケア児とその家族に必要な支援、これからの福祉施設に求められるもの、地域との連携が生まれやすくなる仕組みやきっかけづくりについて、秋山さんに伺いました。

関連記事:連載【難病の子どもと家族、地域を紡ぐ】記事一覧(別タブで開く)

医療的ケア児だけでなく、親やきょうだいたちも含めて全体をサポート

――Buranoの事業内容について教えてください。

秋山さん(以下、敬称略):Buranoは2018年に立ち上げた団体で、現在は主に3つの事業を行っています。

1つ目は、医療的ケアが必要な子どもや、重度の心身障害を持つ子どもたちのために「居場所」を提供する事業です。

秋山:2つ目は、親御さんの就労支援です。医療的ケアが必要な子どもを持つ親御さんの多くは、子どものケアのため、フルタイムで働くことができないという現状があります。そこで、時間や場所の制約を受けずに働けるよう、クラウドソーシングの仕組みを取り入れ、施設内にコワーキングスペースを用意し、親御さんが働ける環境を提供しています。

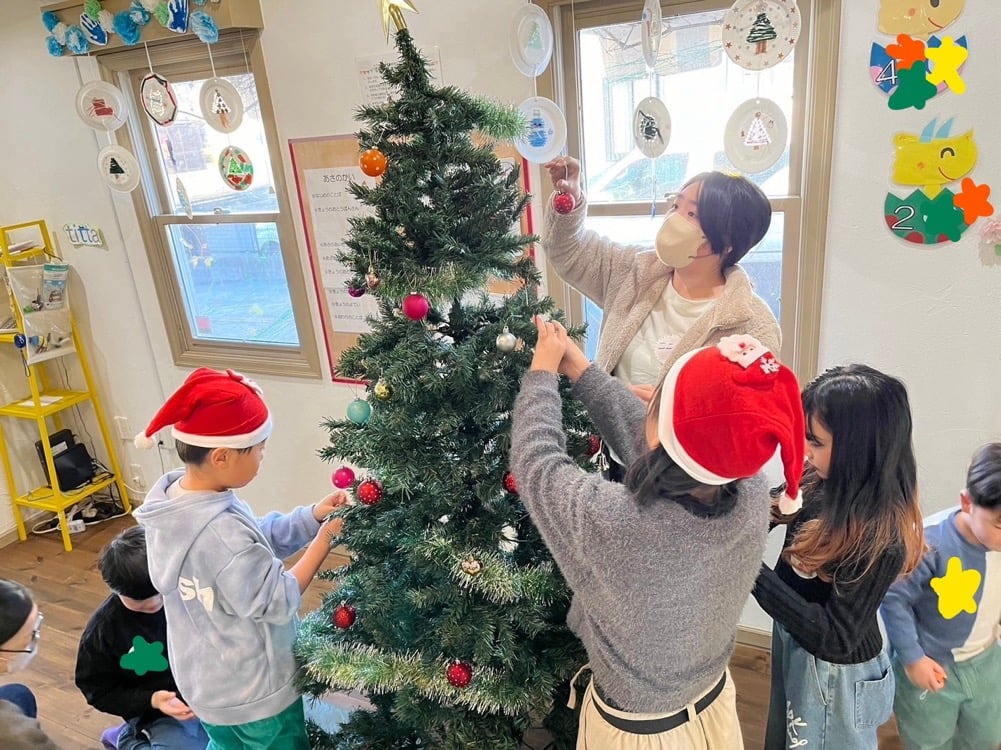

秋山:3つ目は、医療的ケアが必要な子どものきょうだいを支援する事業です。親御さんが医療的ケア児に付きっきりになる中で、そのきょうだいたちは寂しさや不安を感じながらも我慢をしていることが少なくありません。休みの日に施設に集まって一緒に遊ぶことで、幼なじみのような関係が生まれ、思春期以降も悩みを共有できるつながりができることを目指しています。

――どうしてBuranoを立ち上げようと思われたのでしょうか。

秋山:医療的ケアが必要な子どもや重い障害がある子どもがいる家庭では、課題が連鎖していきます。

例えば、まず「子どもたちの居場所がない」という課題があります。そのため多くの場合、親御さんが24時間子どもに寄り添って世話をしなければならず、働くことを諦めざるを得なくなります。さらに親御さんが子どものそばを離れられなくなることで、きょうだいが疎外感を覚えることもあります。そのきょうだいたちは家族が置かれている状況を理解しているからこそ、わがままを言うこともできません。このように、課題が複合的に連鎖していくのです。

医療的ケアが必要な子どものための団体、母親の就労を支援する団体、きょうだいを支援する団体はそれぞれ別々に存在しています。その結果、1つの家族への支援がバラバラになってしまうという現状が設立当初はありました。こうした課題を1つの組織で包括的に解決できる「面」のモデルをつくり、家族を多面的に支えていきたかったというのが大きな理由です。

県内2番目に大きな都市から、新しい福祉モデルを広げたい

――「みらいの福祉施設建築プロジェクト」を知ったきっかけはなんだったのでしょうか。

秋山:Buranoは、最初の事業所を立ち上げる際に日本財団から助成金をいただいてスタートしていて、その後も関係を続けていました。そのため、日本財団から新しいプロジェクトが始まるという案内をいただいていました。

――プロジェクトを知って、すぐに申請を決めたのでしょうか。

秋山:実はご案内をいただく前から、新しい拠点をつくろうという動きがありました。最初につくった事業所は茨城県古河市にあり、現在では12の自治体から利用者の方が通っています。定員は5名なので、受け入れられる数が足りていない状況だったんです。そのため、拠点を増やすことはどうしても必要で、プロジェクトの公募が始まったタイミングで、すぐにチームをつくって申請しました。

――新たな拠点として小山市を選ばれた理由はなんでしょうか。

秋山:これには医療的ケア児を取り巻く制度的な課題が関係しています。2018年にBuranoを立ち上げた当時、医療的ケア児への対応は自治体によって大きく異なり、住んでいる場所次第でサービスを受けられるかどうかが決まってしまう「行政の壁」がありました。2021年に医療的ケア児支援法(※)が成立しましたが、それ以前は国として医療的ケア児の明確な定義がなく、各自治体が独自に解釈していたのが実情でした。

- ※ 「医療的ケア児支援法」とは、人工呼吸器など医療的なケアを日常的に必要とする子どもと、その家族が適切な支援を受けられるようにするために制定された法律

――具体的にはどのような問題が起きていたのですか。

秋山:例えば、医療的ケアが必要でも「自分で歩ける」「知的障害がない」といった理由で障害者手帳が発行されず、結果的に障害福祉サービスを利用できないケースがありました。一方で、障害者手帳がなくても医師の意見書があれば福祉サービスを受けられるよう配慮してくれる自治体もあり、担当窓口の判断によって対応に大きな差が生まれていました。

私は当時古河市の市議会議員でしたので、まず古河市でモデルケースをつくり、この事例を広げていこうと取り組んでいました。

ところが県境を越えると急にハードルが高くなります。茨城県の事例を栃木県に提示しても「それは茨城県の話ですよね」と言われ、さらに宇都宮市と小山市では財政規模が違うから「同じようにはできない」と断られることもありました。

小山市は栃木県で2番目に大きな市です。だからこそ、ここで医療的ケア児に対する理解を深め、成功事例をつくって近隣自治体に広げていきたい。そう考えて、小山市に2つ目の拠点をつくることを決めました。

医療的ケア児に、学びや遊びの機会を増やしたい

――Burano Oyamaならではの特色はありますか。

秋山:多くの施設がアパートの一室や空きテナントを改装してつくられる中で、Buranoには庭があり、自然に囲まれているのは大きな特徴だと思います。壁一面を窓にしているのも、自然を全身で感じてもらいたいからです。医療的ケア児の多くは自然と触れ合う機会がほとんどないんです。だからこそ、日常の中で季節のうつろいや小さな変化を味わえる環境を大切にしました。

秋山:以前読んだ本に「障害がある子どもたちにとっては、葉っぱの色が季節ごとに変化したり、落ちたり……といった、当たり前の風景が大きな出来事となり、その美しさに心を動かされる」と書かれていました。そうした体験を、ここで日常的に積み重ねてほしいと思っています。

――これまでの福祉施設や、社会制度に不足している点はなんだと思われますか。

秋山:いちばん足りないのは、子どもたちにとっての「学び」の機会でしょう。医療的ケアが必要というだけで、通常の保育園や小学校に入れないケースも多く、小山市ですと隣の市にある特別支援学校に通わざるを得ないという現状があります。片道40分以上かかることもあり、これは親にとっては大きな負担になりますし、体調の問題などで毎日通うのが難しいことも少なくありません。

また、自宅に先生が来てくれる訪問学級という制度もありますが、週に3日、1回2時間ほどで、そうなると、学びの機会が限られるだけでなく、同世代の友達とつながる時間そのものがなくなってしまうんです。本来なら学校で自然に身につくはずの社会性も育ちにくいでしょう。

それに、多くの施設では送迎や入浴介助など介護に近い支援に力を入れがちです。もちろん必要な支援ですが、その分、子どもたちと遊んだり活動したりする時間や人手が足りなくなってしまう。結果的に「学び」や成長の機会が後回しになってしまいます。

だからBuranoでは、子どもたちが自然や地域の人と関わりながら、いろんな経験を通じて学んでいける環境づくりを大事にしています。

――オープンから1年が経ちましたが、地域とのつながりは生まれましたか。

秋山:オープンのときに近隣の20世帯へご案内を出したんです。それからは、散歩の時にすれ違った方に挨拶したり、最近では向こうから声をかけてくださったりすることもあって、少しずつ関係が深まってきているのを感じます。

――親御さんからはどのような声が寄せられていますか。

秋山:「子どもの活動の幅が広がった」という声が多いですね。以前は室内での活動が中心でしたが、ここには庭があるため、子どもたちが自然と外に出て遊ぶようになりました。雪が降ったら雪遊びをしたり、虫取りに出かけたり……。子どもたちの「やれること」「やりたいこと」が広がって、創造性が豊かになっていると思います。

福祉に触れるということは、人生の幅を広げるということ

――身近に福祉サービスを受けている人がいないと、「自分には関係ない」と思う人も少なくありません。福祉に興味を持ち、関わってもらうために、どんな工夫やきっかけが必要だと思いますか。

秋山:Buranoでいうと「動き続けること」ですね。意図的に大きなイベントを仕掛けるのではなく、散歩や買い物など、毎日の小さな活動を積み重ねることで、地域との関わりが自然と生まれます。そこから地域の皆さんの関心へと広がっていくのではないでしょうか。

――実際に関わりを持つことで、どのような変化や気づきが生まれるのでしょうか。

秋山:ひと口に障害といっても、視覚、聴覚、知的、精神など本当にさまざまです。それぞれ異なる状況にある人と関わる中で、「生きるとは何か」「人生とは何か」といった根本的な問いを日々突きつけられ、自分なりに考え続けています。その積み重ねによって、人生に対する視野が広がっていきました。

私の子どもは筋肉の病気で歩くことができませんが、毎日一緒に過ごしているからこそ、単に「かわいそう」という感情だけでは済まされません。歩けなくても、その子ならではの個性や魅力を見つけていく。

同じようにさまざまな人と出会うたびに新たな問いが生まれ、真摯に向き合えば向き合うほど、人の価値をより多角的に捉えられるようになってきました。

――秋山さん自身の価値観も変化していったのですね。

秋山:はい。以前の僕は「他者と比較して優れていることが価値」と考えていました。でも、福祉に関わる中で、その価値観は崩れていきました。

誰かと比較しなくても、人には価値があり、幸せ、豊かに生きられる。そのことに気づけるのが福祉だと思います。

福祉に対する考え方をアップデートするために、私たち一人一人ができること

最後に秋山さんに福祉に対する考え方をアップデートするために、私たち一人一人にできることを伺いました。

[1]固定観念を疑い、自分の価値観をアップデートする

福祉に対する「3K(きつい・汚い・危険)」といったイメージや「障害者はかわいそう」「人生の価値は他者と比較することで決まる」といった思い込みを一度立ち止まって疑ってみる。自分が無意識に持っている偏見や先入観に気づくことが、真の理解への第一歩となる

[2]実際に福祉の現場や障害のある人々との接点をつくる

ボランティアや施設見学、イベント参加などを通じて、多様な障害や背景がある人と実際に出会う。一人一人の個性や魅力を発見し、人間を多面的に理解できるようにする

[3]自分の幸せは、自分で定義できるようにする

障害に対して辛辣なコメントを寄せる人がいる。それは、他人と比較して「できる、できない」という評価軸を重視し過ぎているから。自分の幸せや生きている価値は、他人との比較ではなく、自分自身で定義するもの。そうした価値観を持てるようになったとき、障害や福祉に対する考え方もアップデートできる

現代の福祉施設に求められるもの、従来の福祉施設にはなかった新しい要素を探るため、今回、秋山さんにお話を伺いました。

「地域の人たちに、愛着が持たれる施設にしたい」という秋山さんの言葉もありました。Buranoの公式サイトに掲載されている記事(外部リンク)を読むと、単なる福祉施設ではなく、利用する子どもたちや家族にとって大切な居場所なっているのだと感じます。

Buranoのような取り組みが全国各地の自治体にも広がってほしいと思います。

撮影:永西永実

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。