未来のために何ができる?が見つかるメディア

「数合わせ」が定着を阻む障害者雇用の実態。「みなし雇用」は社会にとって有益なのか?

- 法定雇用率を達成するための「数合わせ」の採用が、障害者の職場定着を阻む

- 障害者個々の特性を生かした職場づくりが企業の生産性を上げ、障害者雇用を拡大させる

- 障害者が働きやすい社会づくりは、生きづらさを抱えた多くの人が活躍できる社会の実現につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

国が企業に対して一定の割合で障害者の雇用を義務付けている「障害者雇用率制度」。2019年12月時点での障害者の法定雇用率は2.2パーセントで、今後さらなる引き上げが予定され、企業は知恵を絞って障害者雇用を創出しようとしている。しかし企業の中でも、ノウハウやリソース不足などの課題が山積しており、法定雇用率達成企業の割合は45.9パーセントにとどまっている。

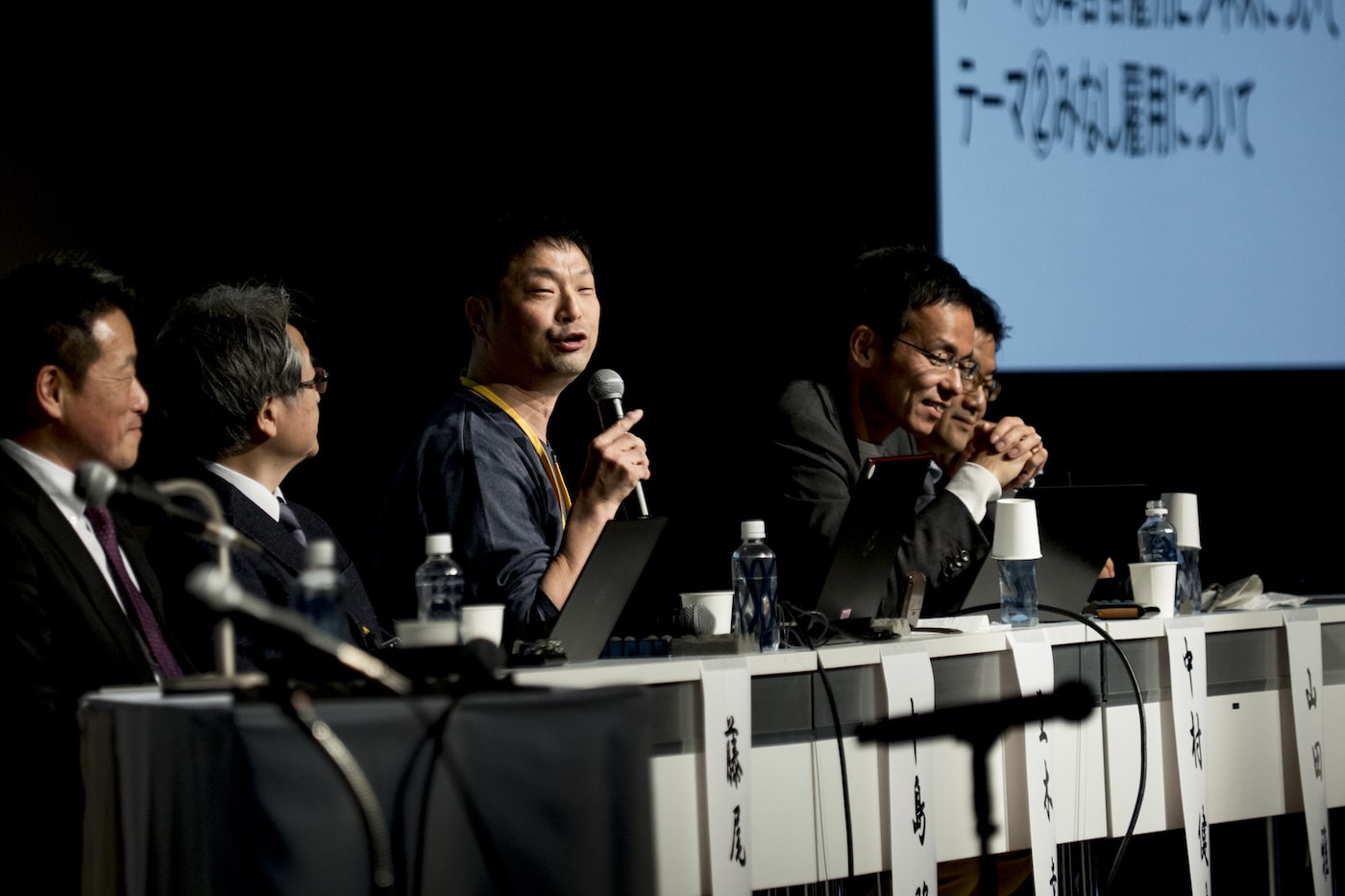

2019年12月、東京・新宿で「就労支援フォーラムNIPPON 2019」が開催された。このフォーラムは、障害のある人の「はたらく」を応援し、誰もが「あたりまえに地域ではたらく」社会の実現を目指す「日本財団はたらく障害者サポートプロジェクト」(別ウィンドウで開く)の一環である。

その中でも熱い議論が展開されたのが「障害者雇用ビジネス~それは安易な雇用ではないのか?~」と題されたパネルディスカッション。障害のある人たちが活躍できる社会を実現するためには何が必要なのだろうか?

〈パネリスト〉

中島隆信(なかじま・たかのぶ)

慶応義塾大学商学部 教授

中村健太郎(なかむら・けんたろう)

アクセンチュア株式会社 戦略コンサルティング本部マネジング・ディレクター

藤尾健二(ふじお・けんじ)

千葉障害者就業支援キャリアセンター センター長

山田雅彦(やまだ・まさひこ)

厚生労働省 政策立案総括審議官

玉木幸則(たまき・ゆきのり)

社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 地域生活支援課 地域福祉権利擁護係 係長

〈司会進行〉

中野香帆里(なかの・かおり)

ジャーナリスト/早稲田大学ジャーナリズム研究所 招聘研究員

「数合わせ」の雇用では、障害者個々の特性を生かした働き方が根付かない

「就労支援フォーラムでは、さまざまな議題を扱いますが、このプログラムが最も危険なトピックとなるでしょう。クレームは責任者である私が全て負います。壇上の方々には、時間の限り、率直な意見を話していただけたらと思います」

日本財団国内事業開発チームシニアオフィサー、竹村利道(たけむら・としみち)さんの呼びかけで始まったパネルディスカッション。テーマは「企業における障害雇用のあるべき姿」だ。

「今日お話ししたいのは、『安易な雇用』と『みなし雇用』についてです。安易な雇用の定義はさまざまですが、企業が法定雇用率をクリアすることだけにとらわれ、そこで働く障害者にしっかり向き合えていないことと言えるでしょう。働くことの意義とは、何かに挑戦し、そこで経験や学びを得て、社会とのつながりを感じること。現在、障害者の方たちが本当に企業で働けているのか疑問を感じます。精鋭5人の方と共にこの2つのトピックについてとことん議論していきましょう」

まず議論が交わされたのは「安易な雇用」について。千葉障害者就業支援キャリアセンターでセンター長を務める藤尾さんは、障害者雇用の実情について話す。

「千葉県が行ったアンケートでは、出社して1時間ほど仕事した後、ずっと待機させられたままの障害者の方がいらっしゃいました。しかしその親御さんたちは『今日も元気に帰ってきました、本人たちは大変満足しています』と言う。これが本当にあるべき姿なのでしょうか?」

働くということは、自己の成長のため、社会へ貢献するための行為でもある。もし法定雇用率がそういった機会を奪っているのなら、制度自体を見直す必要があるのではないかと藤尾さんはいう。

慶応義塾大学教授の中島さんも障害者雇用に抱く疑問について話す。

「働く障害者の方に対し、よく『毎朝、元気に挨拶してくれる』『元気をもらえる』と言う人がいますが、それならみんなもきちんと挨拶しろよって言いたいですね。なぜ障害者の方がしっかり挨拶をするかというと、元気に挨拶をすることが採用する上での一つの条件になっていて、それを理解しているから特別支援学校では挨拶の訓練をしているわけですよ」

障害者雇用率制度は、障害者雇用の広がりに一定の役割を果たしてきたが、仕事ではなく「数合わせ」のためだけに雇われるケースも少なくなく、障害者それぞれの特性を生かした働き方が企業の中で根付かないというのも現状だ。

障害者を特別扱いしないことが、障害者雇用の第一歩

障害者雇用の一つの参考事例として、アクセンチュアの中村さんから社内の取り組みについて紹介があった。

「本日は、安易な雇用を進める企業側の悪しき代表として、呼ばれたのかなと思っています(笑)。実際、障害者雇用率を達成するためにどうするかという議論が社内で行われているのは紛れもない事実です。しかし、その中で我々は『障害者が会社で活躍すれば、安易な雇用でなく正しい雇用になる』と考え、それを実現するための方法を探ってきました」

アクセンチュアでは2019年9月にサテライトオフィスをつくり、社内の業務を200~300程度切り出して貢献度と仕事のやりやすさで切り分けを行った。その業務を細分化して再設計し、トレーニングするという流れで、障害があっても働きやすい環境をつくっている。

「個々の特性に合わせた作業を割り当て、仕事にかかった時間やミスの有無などをモニタリングし、ジョブコーチによるコーチングを受けることで生産性を高めています。もしこの仕組みを評価していただけるなら、障害者雇用に課題のある会社にもこのプラットフォームを広げることが可能だと考えています」

シビアな仕事環境ではあるが、障害のある従業員の満足度は高いという。「生産性を上げていくことを四方八方から支援し、貢献度を見える化することで、障害のある方には成長を実感していただいていると思う」と中村さんは話す。

「やはり最も効果があるのは、障害者の生産性を上げることですね。生産性が2倍になれば、雇用率が上がり、雇用者数も増える。社会収支もプラスになる。これをやれるような政策をつくるべきなんです」と中島さんも賛同する。

「仕事についても、挨拶をすればいいとか、ひたむきにやればいいとかではなく、時間とタスクの達成度をしっかりモニタリングした結果を重視します」と中村さん。一見、厳しい意見のようにも思えるが、そこには、障害者も健常者も同じ戦力としてとらえる健全な考えがあるように感じた。

「みなし雇用制度」は企業や障害者にとって有益なのか?

白熱した議論が続く、パネルディスカッション。次の議題は「みなし雇用制度」だ。

みなし雇用制度とは、企業が業務を就労継続支援事業所などに外注して、それが一定の基準を満たせば、法定雇用率に換算するというもの。障害者の働くチャンスが広がり企業負担も軽減されるという効果も期待されるが、企業が障害者の直接雇用に消極的になり、障害者と健常者が共に働く機会が奪われるという懸念もあって、2020年1月現在で導入されるまでには至っていない。

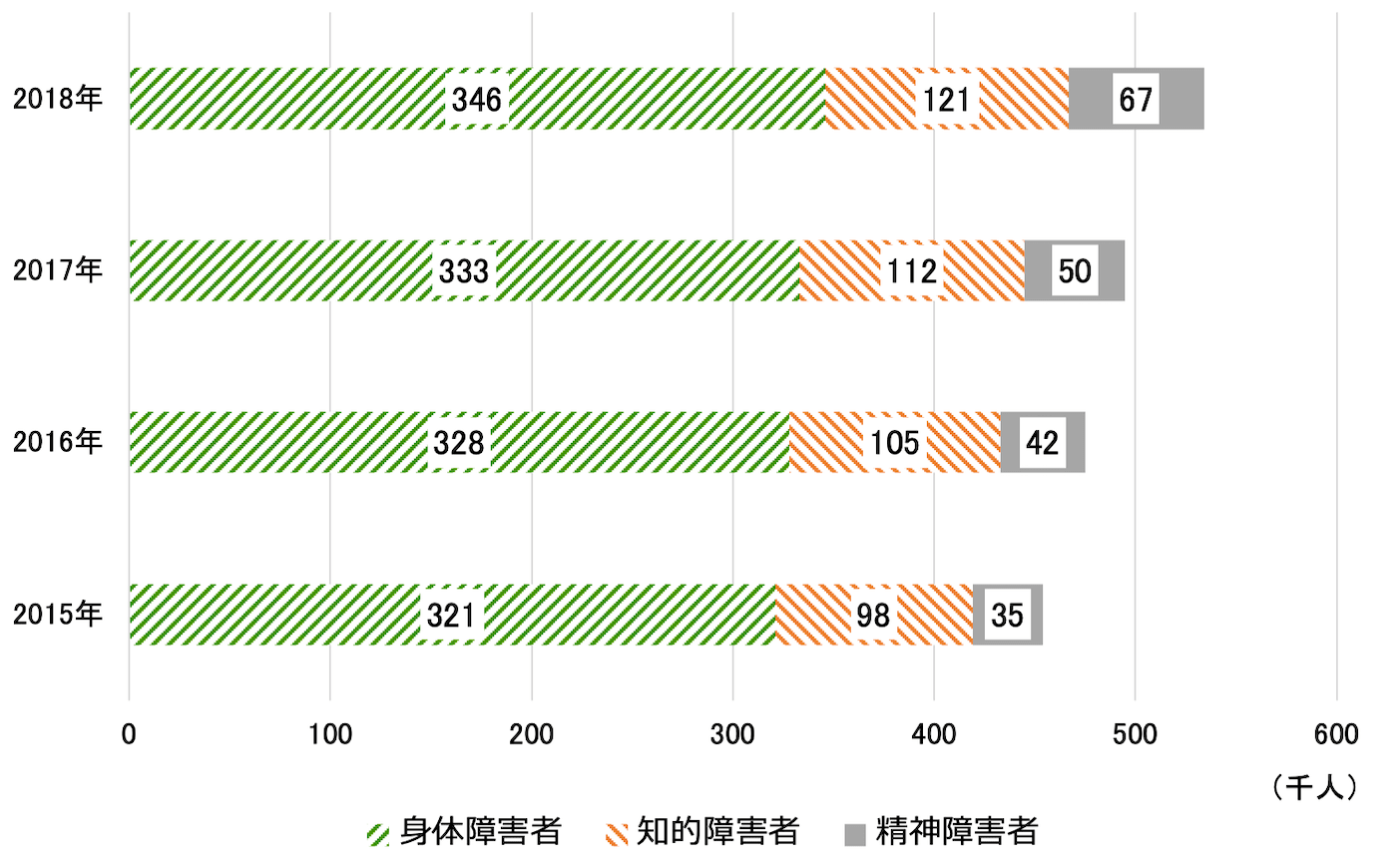

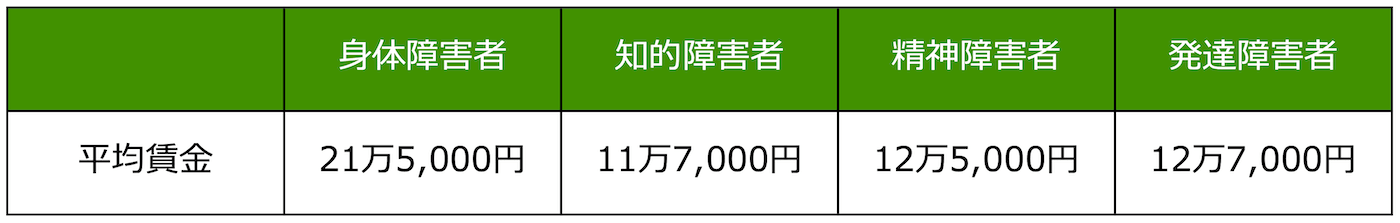

障害者雇用には、企業規模や障害による「格差」といった問題も存在する。企業はその規模が小さくなるほど、人や資金といったリソースが少なくなるため、障害者雇用のハードルが高くなってしまう。また、雇用されている障害者の多くが身体障害者で、精神障害者、知的障害者の雇用はまだまだ進んでいないのが現状であり、賃金面での差も大きい。みなし雇用には、こういった問題をカバーするといった側面もある。

図表: 雇用される障害者の数の推移・割合

図表:障害者賃金実態調査

「みなし雇用は障害者が社会で働く一つのステップとして、活用すべきではないか」

みなし雇用を制度として導入すべきと、口火を切ったのは大学で経済の視点から障害者雇用の研究をしている中島さん。障害の形は多様ゆえに社内で雇用を生むのは難しいが、外注する仕事ならあるという企業は多いと語る。

一方、厚生労働省の山田さんは「障害者雇用は、直雇用が一番重要」だと主張する。

「直雇用は、安定した雇用であり一定の収入が確保できて、合理的配慮の提供を一番実現しやすいもの。みなし雇用の議論の背景にあるのは、企業の直雇用に限界を感じているかどうかだと思います。私は限界だとは思っていないから、今のやり方で進めるべきだと思っています」

藤尾さんも、「実際に隣の席で顔を合わせることで障害に対する理解が進む」と、山田さんの意見に同調した。

障害者雇用のサテライトオフィスをつくった中村さんは、企業側の意見として「直雇用には、大規模なリソースが必要になり、環境整備や人員配置、仕事の量などさまざまな課題がある」と話す。また稚拙な労働環境では、障害者雇用に適した職場にならないと懸念点も付け加える。

どのパネリストの発言にも一理あり、障害者が働きやすい環境づくりを「みなし雇用」か「直接雇用」の2択で考えて良いものなのかという疑問も湧いてくる。

そこに一石を投じたのが、自身も障害を抱え、社会福祉法人西宮市社会福祉協議会で地域福祉権利擁護係の係長を務める玉木さんの発言だ。

「僕も会社の仕組みに合わせて働いているけれど、できないことはできないし、しんどいことはしんどい。働きづらさを抱えている人は障害者じゃなくてもいて、そこにきちんと向かい合うことが、本当の意味の合理的配慮じゃないのかな」

働きづらさを抱えているのは何も障害者に限った話ではない。日本財団の調査(別ウィンドウで開く)では、引きこもり、ニート、ミッシングワーカー、刑余者、若年認知症、難病、各種依存症など、日本には何らかの生きづらさや働きづらさ抱えた人は1,500万人以上にも及ぶ、という結果が出ている。障害のある人が「あたりまえに地域ではたらく」社会をつくるということは、それら多くの人が活躍できる社会の実現にもつながるのだ。誰もが他人事だと思わず、一緒に取り組む姿勢を持つことが大切なのではないだろうか。

撮影:佐藤 潮

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。