未来のために何ができる?が見つかるメディア

【オリ・パラ今昔ものがたり】ブラックパワー・サリュート

執筆:佐野慎輔

「私はアスリートである前に、ひとりの黒人女性です…」

大坂なおみの抗議の訴え

テニスの大坂なおみが9月12日、4大大会・全米オープンで2年ぶり2度目の優勝を飾った時、8月26日のウエスタン・アンド・サザン・オープン準決勝を棄権すると表明した日のことを思い出した。その3日前、米ウィスコンシン州で起きた白人警察官による黒人男性銃撃事件への抗議の行動である。大坂は苦しい胸中をこう訴えた。

「私のテニスを観てもらうよりも、今は注目しなければならない大切な問題があります」

大会主催者は直ちに予定の試合を延期、大坂を孤立させないための配慮を見せた。大坂もまた、翌日の再開に際して出場を受け入れ、試合に勝利して配慮に応えている。

そして全米オープンでは警察官からの暴行や発砲で亡くなった黒人被害者の名前を書いた黒のマスクを7枚準備。1試合勝つごとにかけかえ、優勝へのモチベーションとした。その会見で大坂は語っている。「(マスクは)この問題を語る(きっかけになれば)といいと思いました」と…。

5月25日、ミネソタ州で起きた黒人男性への警察官の暴行致死事件はソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で拡散されて世界中に衝撃を与え、多くの抗議活動も起きた。しかし、それでも米国の黒人差別は撤廃への糸口が見えず、相次ぐ騒動の渦中でまた起きた不幸な事件である。

大坂の抗議表明と時を同じくウィスコンシン州に本拠を置くプロバスケットボールNBAのミルウォーキー・バックスが試合をボイコット。抗議の姿勢を示した。NBAは選手会と協議し、予定していたプレーオフ3試合の延期を発表した。また大リーグ、MLBのミルウォーキー・ブルワーズの試合なども同様の理由で中止された。

トップアスリートが棄権、ボイコットという手段で訴えなければならないほど米国の人種差別は根深い。テニスの大会主催者やNBA、MLBが選手たちの思いに組織として心を寄せたことに敬意を表したい。

オリンピック史に残る差別への反逆

オリンピックには、人種差別問題の象徴として人口に膾炙(かいしゃ)している話がある。1968年10月16日、メキシコシティー大会陸上競技男子200mの表彰式でそれは起きた。19秒83の世界新記録で優勝したトミー・スミスと3位に入ったジョン・カルロス。表彰台に臨む2人の米国黒人選手はシューズも履かず、黒のソックスのまま。スミスは黒いスカーフを首に巻き、カルロスは白人至上主義団体のリンチで亡くなった人を追悼するロザリオを身に着けていた。そしてスミスは右手、カルロスは左手に黒い手袋を纏った。

やがてメダルの授与、米国国歌が流れ、星条旗が掲げられる。アスリートにとっては至上の場面である。ところが、2人は視線を足元に落とし、頭を垂れた。そして黒い手袋の拳を高々と空に突き上げたのだった。

米国で長く続く人種差別。白人と有色人種を公然と差別し、ホテルやレストランは有色人種の入場を拒否、バスや映画館、公衆トイレは白人用と有色人種用とに分けられた。ようやく東京オリンピックが開催された1964年、黒人指導者マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が先頭に立った人権運動の成果として「公民権法」が制定。有色人種の選挙権が保証され、公共施設での差別は禁じられた。

しかし、差別はそれでなくなったわけではなかった。相変わらず黒人への暴行が続き、放火騒ぎや暴動も多発した。そして、キング牧師の暗殺。1968年4月4日である。さらに人権運動に理解を示していた大統領候補ロバート・ケネディ上院議員までが6月6日に暗殺された。黒人たちの怒りは頂点に達し、その中で迎えたオリンピックだった。

スミスとカルロスは「やむに已まれぬ」思いで決行した行為である。世界中が注目する中で黒人の思いを訴える。政治的な行動、示威行為が禁じられているオリンピックで強行すれば処分されることは分かっていた。

予想通り、国際オリンピック委員会(IOC)は即座に反応。2人を米国選手団から除名し、選手村から追放する決定を下した。当初は決定を拒否した米国オリンピック委員会(USOC)もこれを受け入れ、2人は翌日、強制帰国させられた。

「私たちは立ち上がる黒人の姿を全世界に示したいと思った」

「私たちは黒人であることに誇りを持っている。アメリカの黒人は、私たちがしたことを理解してくれるだろう」

そんな言葉を残した2人はその後、長くスポーツ界から追放され、批判の嵐にさらされた。職場からの解雇、貧困にあえぎ、非難、中傷は家族にまで及んだ。カルロスの妻が自ら死を選ぶ悲劇さえ起きた。ようやく、1970年代半ば頃から「人種差別と闘った英雄」として少しずつ名誉回復がなされ、母校サンノゼ州立大学に銅像まで建てられたが、過酷な人生を歩んだことは間違いない。後に「ブラックパワー・サリュート(黒人の力を示威する敬礼)」と呼ばれる事件である。

ピーター・ノーマンの悲劇

忘れてならないのは、表彰台に上がったもう1人の男、ピーター・ノーマンである。

決意を事前に聞かされたノーマンは2人に同調、「人権を求めるオリンピック・プロジェクト」のバッジを2人と同じように胸につけて表彰式に臨んだ。いや、カルロスが黒い手袋を忘れてきて困っていた時、「片方ずつはめればいい」とアドバイスしたのがノーマンである。当時、「白豪主義」を貫くオーストラリアにあって、「肌の色は関係ない。人間はみんな平等だ」と発言、行動することは勇気のいる行為だったに違いない。

しかし、このオーストラリア男子初の陸上短距離のオリンピック・メダリストを待っていたのは、称賛ではなく罵倒と非難だった。そして無視と中傷に悩まされ、職場からの解雇と離婚。失意のまま選手生活を続けたものの、2度とオリンピックの舞台に戻ることはなく、2006年10月3日、暗澹(あんたん)たる人生の幕を引いた。米国の2人と大きく異なっていたのは、彼に生前、名誉の回復もなされなかったことである。オーストラリア議会がノーマンの名誉回復のための動議を行い、母親に謝罪したのは2012年8月だった。

IOCに突きつけられた匕首(あいくち)

オリンピックの裏面史は差別の歴史と言い換えてもいい。人種差別、性差別、宗教や政治体制による差別…。オリンピック憲章はそうした差別があってはならいと定める。一方で、オリンピックを舞台にした政治的な行為は禁じられた。2020年1月、IOCアスリート委員会は競技会場や選手村で政治的、宗教的、人種的なプロパガンダを禁じた憲章50条の指針を策定。選手が人種差別への抗議の形として国歌斉唱の際に膝をついたりする行為を禁止するとした。

いま米国の黒人暴行致死事件を背景に、憲章第50条への異論が起きている。とりわけアメリカンフットボールNFLの選手たちに端を発した国歌斉唱時の「膝つき行為」は人種差別への抗議の印として広まった。もしも2020東京大会でそうした行為が行われたら、IOCはどう対処するのだろう。そして組織委員会は…。この問いかけに、組織は明確な回答を用意しなければならない。

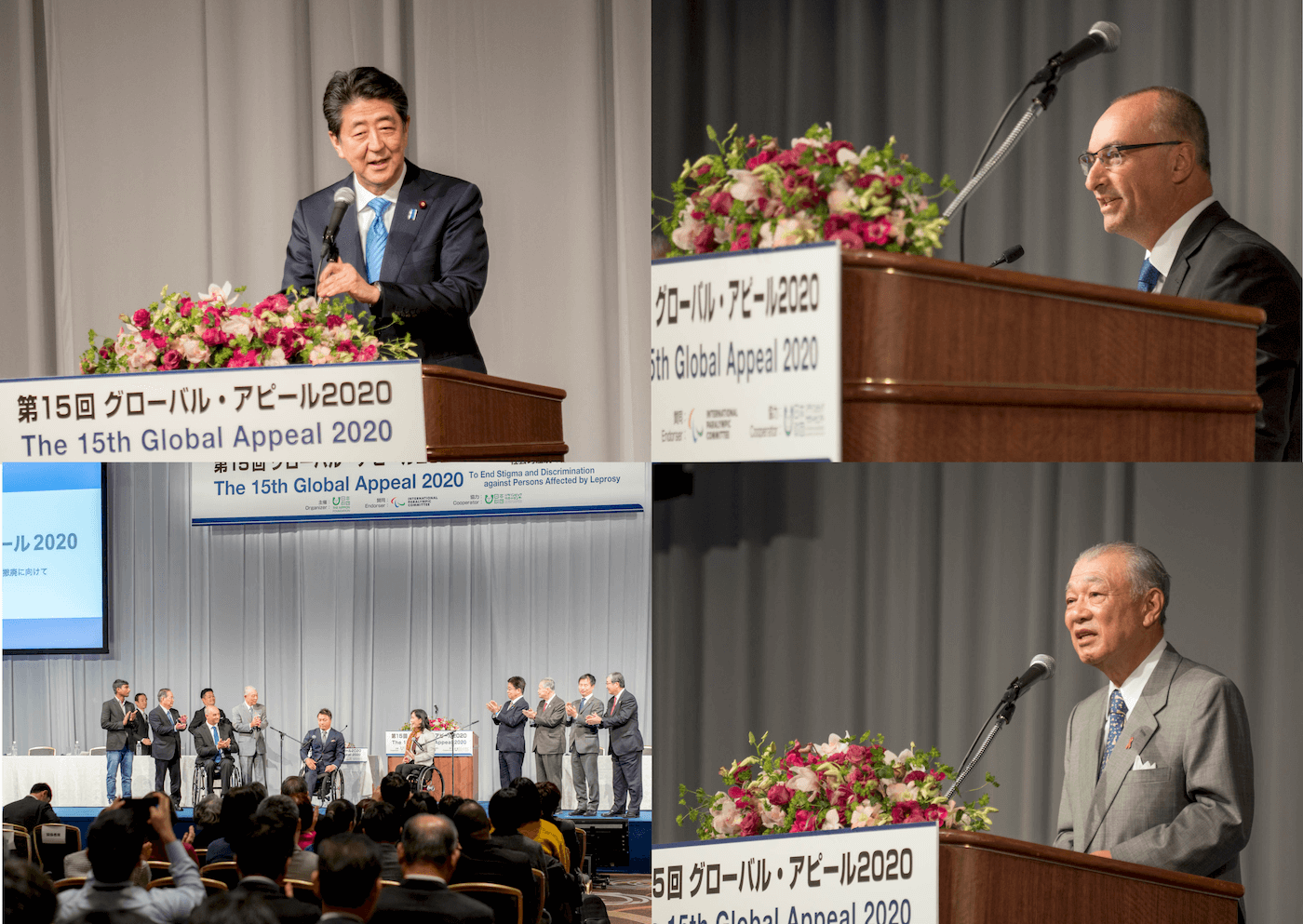

日本財団は長くハンセン病差別の実情を訴え、世界保健機構(WHO)ハンセン病制圧大使でもある会長の笹川陽平(ささかわ・ようへい)を先頭に差別撤廃に向けて行動してきた。毎年、影響力を持つ国際機関と共にハンセン病差別撤廃を訴えるグローバル・アピールを発表。今年は国際パラリンピック委員会(IPC)と共同宣言している。またローマ教皇に直訴、キリスト教に色濃く残るハンセン病差別を改めさせ、2010年には国連総会で「ハンセン病の患者・回復者とその家族への差別撤廃決議」「原則とガイドライン」が採択される原動力ともなった。

大坂やNBA、MLBの選手たちの訴えはIOCと米国社会に突きつけられた匕首である。組織がしっかり受け止め、改善に向けて動き出すのか。東京を舞台にあり方が問われている。今こそ語り合う時である。

〈プロフィール〉

佐野慎輔(さの・しんすけ)

日本財団アドバイザー、笹川スポーツ財団理事・上席特別研究員

尚美学園大学スポーツマネジメント学部教授、産経新聞客員論説委員

1954年、富山県生まれ。早大卒。産経新聞シドニー支局長、編集局次長兼運動部長、取締役サンケイスポーツ代表などを歴任。スポーツ記者歴30年、1994年リレハンメル冬季オリンピック以降、オリンピック・パラリンピック取材に関わってきた。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会メディア委員、ラグビーワールドカップ組織委員会顧問などを務めた。現在は日本オリンピックアカデミー理事、早大、立教大非常勤講師などを務める。東京運動記者クラブ会友。最近の著書に『嘉納治五郎』『金栗四三』『中村裕』『田畑政治』『日本オリンピック略史』など、共著には『オリンピック・パラリンピックを学ぶ』『JOAオリンピック小辞典』『スポーツと地域創生』『スポーツ・エクセレンス』など多数。笹川スポーツ財団の『オリンピック・パラリンピック 残しておきたい物語』『オリンピック・パラリンピック 歴史を刻んだ人びと』『オリンピック・パラリンピックのレガシー』『日本のスポーツとオリンピック・パラリンピックの歴史』の企画、執筆を担当した。

連載【オリ・パラ今昔ものがたり】

-

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

-

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

-

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

-

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

-

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

-

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

-

第7回 寄付で始まったオリンピック

第7回 寄付で始まったオリンピック

-

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

-

第9回 日本におけるスポーツボランティア

第9回 日本におけるスポーツボランティア

-

第10回 パラリンピックが未来を拓く

第10回 パラリンピックが未来を拓く

-

第11回 ブラックパワー・サリュート

第11回 ブラックパワー・サリュート

-

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

-

第13回 東京は「臭いまち」だった

第13回 東京は「臭いまち」だった

-

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

-

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

-

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

-

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

-

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

-

第19回 どう評価すればいいのか?

第19回 どう評価すればいいのか?

-

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

-

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。