未来のために何ができる?が見つかるメディア

「STEAM(スティーム)教育」は自分で調べ、探求する学び。将来の自分に役に立つってホント?

執筆:日本財団ジャーナル編集部

10代の今だからこそ読んでほしいトピックをお届けする「ジャーナル@ソーシャルグッドラボ」。今回は、文部科学省も推進する「STEAM教育」について紹介します。

今、日本の学校教育が大きく変わろうとしています。これまでの学校の授業は「算数」「国語」「理科」など教科ごとに分かれて行われてきましたが、これからは「STEAM(スティーム)教育」という、複数の教科を一緒に学べる授業も、行われるようになります。

では、「STEAM教育」とはどんな教育で、具体的にどのような授業が行われているのでしょうか。

この記事のPOINT!

- 複数の科目を横断して学ぶ「STEAM教育」。学校での学びはどう変わる?

- 「STEAM教育」は自分で調べ、探究する学び。将来の自分に役に立つ!

- 興味の幅を広げ、学びにつなげていくことが大切! 学校の外でも取り組む機会を見つけよう

そもそも「STEAM教育」とは?

STEAM(スティーム)とは、科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)の頭文字を組み合わせた言葉で、「STEAM教育」はこれらの分野を横断的に学ぶ新しい教育スタイルです。

日本でも文部科学省が2018年度から学習指導要領にSTEAM教育の推進を盛り込んだことから、注目を集めるようになりました。

「STEAM教育」の原点は、アメリカで生まれた、芸術(Arts)以外の理系教育「STEM教育」です。

私たちの生活に欠かせない工業製品やIT技術には、算数や理科などの理系科目の知識が不可欠です。しかし、単に学校で算数や理科の知識を教えられるだけでは、それらの知識が具体的にどのように工業製品やIT技術に役立てられていのかが、よく分かりません。

「この勉強は何かの役に立つのかな?」と疑問に感じていたり、目的がよく分からないので勉強する気を失ってしまったりするケースもあります。

そこで、単に授業で算数や理科の知識を教えるだけでなく、それらの知識が工業やITなどの分野で実際にどのように使われているのかも含めて教えようという発想から、「STEM教育」が生まれました。

しかし、その後、「STEM教育」が広く行われるようになると、「『STEM教育』だけでは、社会課題の解決に必要な想像力や表現力が育たないのではないか?」という意見が多く聞かれるようになり、STEMに想像力や表現力を育てるArt(芸術、一般教養)を加えて生まれたのが、「STEAM教育」です。

なぜ日本でも「STEAM教育」が必要なの?

ではなぜ、日本でも今、「STEAM教育」が推進されるようになったのでしょうか。

理由の1つといわれているのが、「理系の知識が生かせる職業」に就きたい児童生徒の数が世界に比べ低いということです。といっても、日本の児童生徒が理系科目の勉強を嫌っているわけではありません。

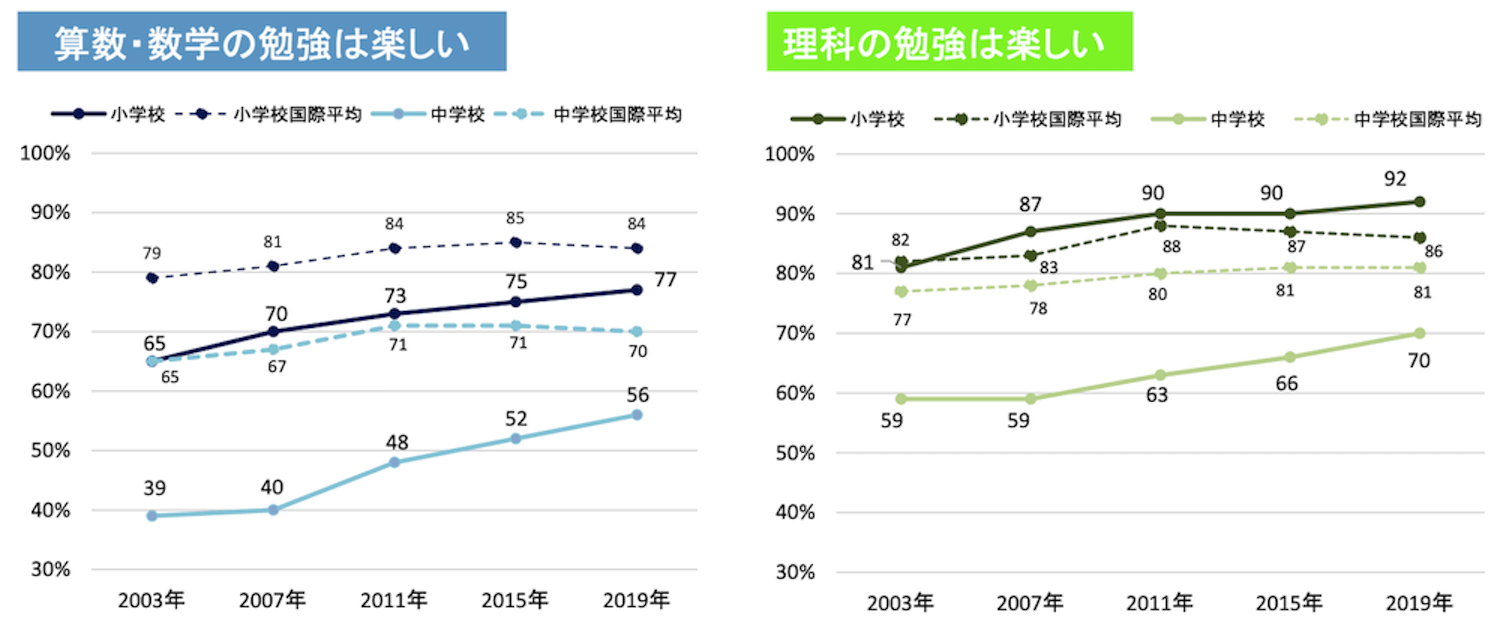

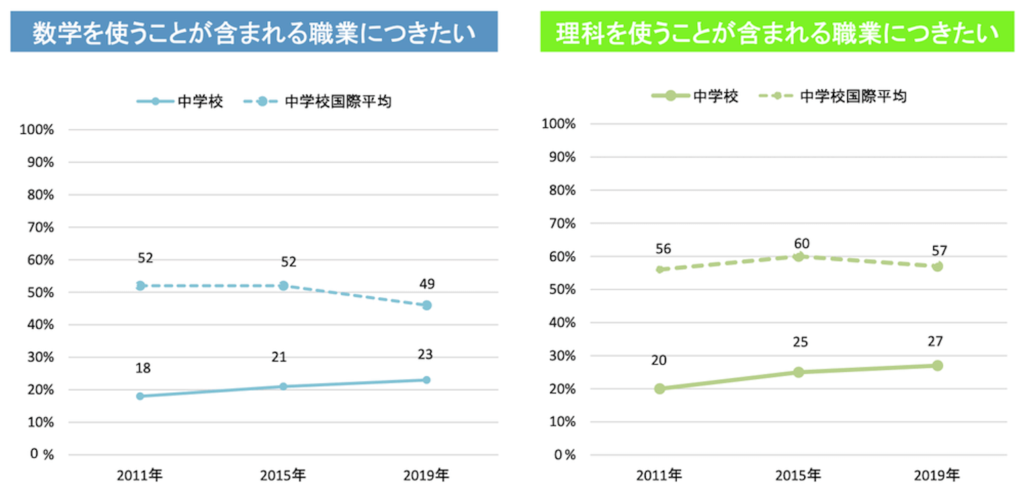

OECD(経済協力開発機構)が実施したPISA(OECD生徒の学習到達度調査)では、日本の児童生徒の理系科目の成績は世界トップクラス。「算数や理科の勉強が好き」と答えた中学生の割合は、世界平均を下回ってはいますが、年々上昇傾向にあります。

しかし、「数学や理科を使う職業に就きたい」と回答した中学生の割合は、まだまだ少ないのが現状です。

- ※ 数値は「強くそう思う」「そう思う」と回答した児童生徒の小数点第1位までの割合を合計し、さらにその小数点第1位を四捨五入したもの

- ※ 国際平均については、調査参加国・地域が毎回異なる点に留意する必要がある

- ※ 質問紙調査は1995年から実施されているが、項目の変化等により経年で比較できるのは2011年以降の調査結果になる

算数や理科が好きで成績も良いのに、理系の職業は不人気とは、なんとも不思議な状況ですよね。

その背景には、「理系の知識を使う職業」に対する誤解があると考えられています。

理系の知識を使う職業といえば、医師やエンジニア、科学者など専門性の高い仕事を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実際にはそれはごく一部。そういった専門職以外でも、理系の知識が活かせる仕事はたくさんあります。

むしろ、理系のみ(または文系のみ)の知識しか必要ない職業は、ほとんどないといえるのではないでしょうか。

例えば、「サツマイモ農家」の仕事を想像してみましょう。

まず、畑でサツマイモをおいしく効率よく育てるには、「理科」の知識が必要です。次に、栽培にかかったコスト(費用)を計算して、サツマイモの売価を決めるには「算数」の知識が必要。

サツマイモの相場価格を調べて自分の決めた売値が高過ぎないか(または安過ぎないか)を考えるには「社会」の知識が、サツマイモを売るための広告を作ったりキャッチコピーを考えたりするには、「国語」や「芸術」の知識が必要になります。

このように、社会で働くには、特定の教科の知識だけでなく、複数の教科での学びを必要に応じて「組み合わせる力」が求められます。

さらに、今は異常気象や少子高齢化、地域紛争といった世界規模での問題が次々に起こり、時代の先を読むのが難しい時代になってきています。

複雑化する社会課題に立ち向かうためには、複数の分野にまたがる幅広い知識、そして自由な発想や想像力が必要です。だからこそ、理系・文系の区別なく、さまざまな科目を横断的に学べる「STEAM教育」が、日本でも推進されるようになってきたのです。

「STEAM教育」で学校での学びはどう変わる?

では、「STEAM教育」が広がることによって、日本の学校での学びは、どのように変わるのでしょうか。

文部科学省では「STEAM教育」を「各教科での学習を実社会での問題発⾒・解決に活かしていくための教科横断的な教育」と定義し小学生から高校生を対象に、次のような取り組みが進められています。

・複数の教科を一緒に学ぶ

理科や数学だけでなく、技術やアート、工学などを組み合わせて、幅広く学べるようになる。

・実際に手を動かす授業が増える

座って話を聞く授業だけではなく、プロジェクトや実験、工作を通じて、実際に作ったり、体験したりする授業が増える。

・デジタル技術を活用する

プログラミングやロボット、3Dプリンターを使った実習が増え、デジタルスキルを高める学びが進む。

・チームで課題に取り組む

グループで話し合ったり、役割を分担して一緒に課題を解決したりする機会が増える。

・創造力を育てる活動

デザインやアートの要素が取り入れられ、自分のアイデアを形にする力が重視されるようになる。

・自分で調べ、探究する学び

答えが一つに決まっていない問題に取り組み、調べたり試したりしながら、自分で考える力をつける。

・社会とのつながりを感じる授業

現実の社会問題やビジネスに関連したテーマが授業に取り入れられ、実生活とつながった学びが増える。

・成績のつけ方が多様になる

テストだけでなく、プロジェクトの成果や取り組み方など、いろいろな視点で評価されるようになる。

「STEAM教育」、実際にはどんな取り組みや授業が行われているの?

すでに、多くの学校で「STEAM教育」が授業に取り入れられ、主に総合学習の時間などを使ってさまざまな取り組みが行われています。ここでは、中学校で行われている「STEAM教育」の事例を見ていきましょう。

CASE1:福島大学附属中学校(福島県)「ふくしまビオトープサミット」

2023年4月に行われた中学1年生の理科の授業で生徒から「各学年の理科やさまざまな教科の学びに活かせるので、学校の中庭にビオトープを作りたい」という意見が挙がりました。生徒たちの意見について、職員会議でも議論し、いろいろな教科の学びにつなげられるビオトープを中庭の1,000平方メートルの空間に構築することが決定。現在、ビオトープは1年生から3年生までのさまざまな科目の授業に活用されています。

[授業の例]

・理科

「生物」の単元では、中庭のビオトープ空間を自然の理科室として活用し、本物の生物を実際に観察しながら授業を展開。「気象」の単元で、福島市の気象によって、ビオトープ内の池の水位がどのように変化していくかを探究。雨量計をビオトープ内の12地点に設置し、経過観察を行っている。

・美術

生徒が主体となり、ビオトープ案や巣箱を募集し、校内コンテストを開催することになった。生徒たちの思いを踏まえ、美術の授業では、「構図・レイアウト」の授業の題材としてビオトープを活用したり、「工芸」の授業の題材として廃材を用いて巣箱作りを行った。

・総合的な学習(探究)の時間

ビオトープの概念を正しく理解するために、福島大学の教員と連携して、講義を実施。

さらに同中学校では、有志の生徒による「ビオトープ管理委員」を組織。同委員会の発案により、福島県内の小中学生を対象に、「ふくしまビオトープ子どもサミット」をオンライン開催し、自然環境の保全やビオトープの魅力を発信した。

CASE2:松茂町立喜来小学校(徳島県)「喜び輝く未来へ~百年後も残る松茂町の郷土料理を考えよう~」

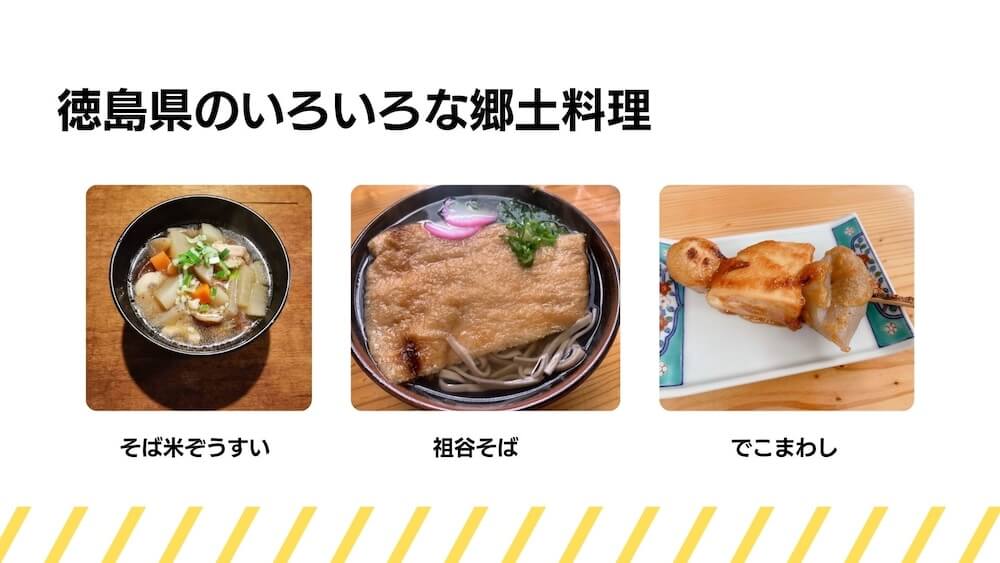

喜来小学校では2023年度の6年生の総合学習で「百年後に残る松茂町の郷土料理を考えよう」という学習に取り組みました。この学習を、郷土が持つ課題やそれを解決していくために自分ができることについて考える活動へとつないでいきます。

[授業の例]

・総合的な学習(探究)の時間

郷土料理「でこまわし(※)」の由来やレシピの調べ学習。

- ※ じゃがいもやこんにゃく、豆腐を串に刺して味噌だれで焼いた三好市祖谷(いや)地方の郷土料理

・家庭

郷土料理「でこまわし」の調理実習。

・理科

「でこまわし」に使われている「じゃがいも」のでんぷんについて調べる。

・総合的な学習(探究)の時間

町内の特産品について調べ、「松茂町の郷土料理」のレシピを考える。

・図工

考案したレシピが伝わるスライドを作成する。

日本全国のさまざまな小中学校で「STEAM教育」の取り組みが実施されています。その地方ならではの特色が出ているので、きっと興味を惹かれることでしょう。ぜひ調べてみてくださいね。

「STEAM教育」の課題とは?

こうした「STEAM教育」に欠かせないのが、ICT(※)機器の活用です。分からないことを調べたり、調べた内容を分かりやすい資料にまとめたり、研究結果を発表したり、オンラインで配信したりするには、ICT機器を使う力が必要です。

- ※ 通信技術を活用してコミュニケーションをとる

そこで文部科学省では、全国の小中学校に高速インターネット環境を整備、児童・生徒1人に1台、デジタル端末(パソコンやタブレットなど)を提供する「GIGAスクール構想」を打ち出して、学校の授業でのICT活用を進めてきました。

2021年にはほぼ目標を達成できたものの、現状では次のような課題があるため、STEAM教育にICTが十分に活用できているとはいえないのが現状です。

- ICT機器やネット環境は整備されたが、ICTを活用した授業ができる教師は限られている

- 学校では検索機能にフィルタリングが施されており、調べものや情報収集が十分にできない

- 学校から提供されたICT機器を自宅に持ち帰れないケースが多い

- 自宅のネット環境には個人差があり、パソコンやWi-Fiのない家庭ではICTを活用した学びが困難

また、ICTの問題以外にも「STEAM教育」には次のような課題があります。

- 教員のスキル不足。「STEAM教育」のための授業ができる教員が限られている

- 「STEAM教育」の成果について、評価する基準が整備されていない。大学受験では多くの大学が理系・文系に分かれた入学試験を行っており、日頃の「STEAM教育」の成果を正当に評価できる機会が少ない

- 教科を横断して教えるため、既存教科とのバランスをとることが難しい

今後、さらに「STEAM教育」を推進していくためには、教員のスキル不足やICT活用推進など、いろんな課題をクリアする必要があります。

しかし、今後さらなる環境整備が進めば、より多くの学校で「STEAM教育」が実践され、知識だけでなく実社会で役立つ想像力・表現力を備えた人たちが育っていくものと期待されています。

まとめ

学校では、これからますます「STEAM教育」の考え方に基づいた授業が行われるようになるでしょう。しかし、「STEAM教育」の考え方に基づいた学習は、学校だけのものではありません。遊びの時間や自宅学習の時間にも、意識してみれば、何かしら学びの機会はあるはずです。

例えば、「何かを疑問に思う→すぐに調べてみる→調べた結果をまとめる」という行動だけでも、とても良い勉強になります。学びたいことのテーマが見つからないという人は、博物館や科学館などで行われるイベントへの参加や、他の学校での事例を見てみると、面白そうなテーマが見つかるかもしれません。

理系・文系のカテゴリーで自分の将来を決めることなく、興味関心の幅を広げ、学びにつなげていきましょう。

イラスト:白鳥みち子

[参考資料]

文部科学省「STEAM教育等の各教科等横断的な学習の推進」(外部リンク)

文部科学省・国立教育政策研究所「OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント」(外部リンク/PDF)

兵庫県教育委員会「兵庫型STEAM教育について」(外部リンク/PDF)

STEAM JAPAN「STEAM教育って?」(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。