未来のために何ができる?が見つかるメディア

寄付体験が発信され、善意の循環で寄付文化が広がる。公民連携による「メルカリ寄付」の挑戦

- 寄付文化の醸成を目的に、「メルカリ」の売上金で寄付ができる「メルカリ寄付」が2020年に誕生

- 「メルカリ寄付」にはこれまで約2億4,000万円が集まった。能登半島地震では2日間で約5,000万円の寄付金が寄せられた

- 公民連携や、一人一人が寄付体験について発信することで、寄付文化の醸成や、豊かな社会の形成につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

個人間で品物の売買ができるアプリ、「メルカリ」(外部リンク)。月間利用者数が約2,300万人にも上る、日本最大のフリマアプリです。

その「メルカリ」に寄付機能がついていることをご存知でしょうか。

「メルカリ」での売上金を、寄付先を選んで簡単に寄付できる仕組みで、2020年9月から提供が始まりました。その認知は段々と広がっており、これまでの寄付実績は累計で約2億4,000万円。2024年1月1日に発生した能登半島地震の際には、日本財団を寄付先として、わずか2日間で5,000万円もの寄付が行われたといいます。

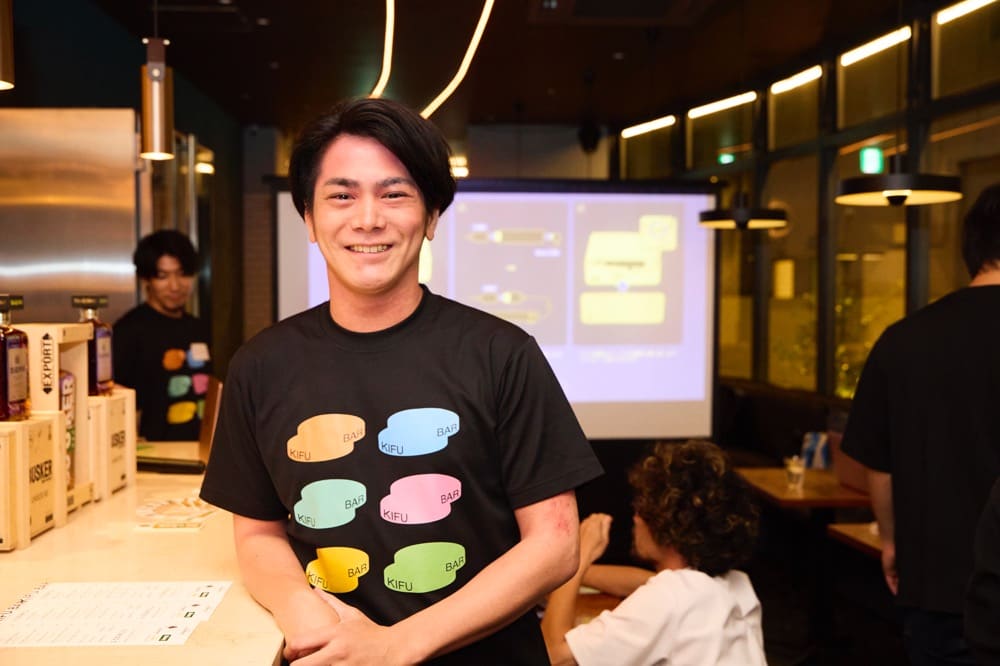

「メルカリ寄付」の立ち上げに携わったのは、株式会社メルカリ(以下、メルカリ)の経営戦略室政策企画参事の高橋亮平(たかはし・りょうへい)さん。立ち上げの裏には「日本に昔からあった助け合いの精神を、寄付を気軽にすることによって復活させたい」という高橋さんの強い思いもあったそうです。

その一方で営利企業であるメルカリが、なぜ寄付を積極的に推し進めるのかという疑問も湧きます。今回、なぜ「メルカリ寄付」を始めたのか、高橋さんにお話しを伺いました。

メルカリの売上から簡単に寄付が可能に

――「メルカリ寄付」の仕組みについて教えてください。

高橋さん(以下、敬称略):「メルカリ」は個人間で簡単に品物の売買ができる、いわゆるフリマアプリですが、その売上金を寄付できる仕組みです。

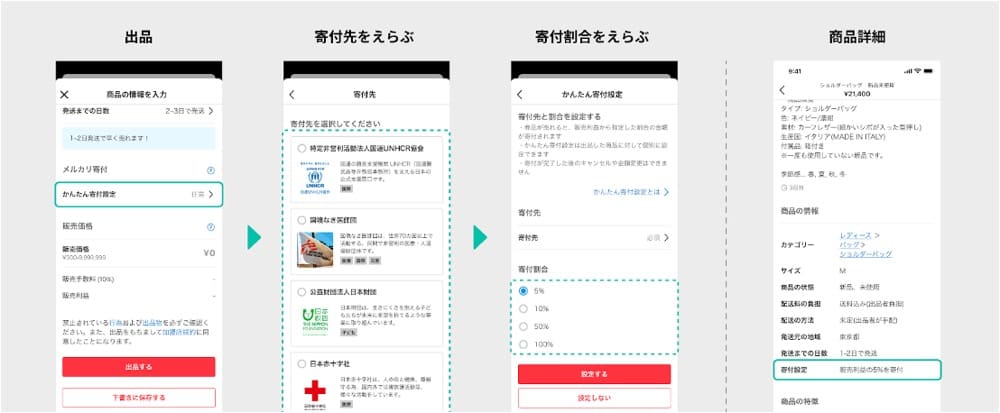

寄付には 2つの方法がありまして、1つは「メルカリ寄付」です。基本的に、「メルカリ」では出品したものが売れると、販売手数料を差し引いた売上金が一旦メルペイというスマホ決済サービスの残高という形でチャージされます。

売上金は、メルカリやメルペイ加盟店で利用することもできますし、銀行に振り込むことで現金化することも可能なのですが、その選択肢の1つとして寄付があると捉えていただけるといいかと思います。

寄付先を選んでメルペイ残高から寄付をしてもらい、その後メルカリ側でたまった寄付金を1カ月ごとに団体の指定の口座に振り込んでいます。

――もう1つの寄付方法は。

高橋:「メルカリ寄付 かんたん寄付設定」です。こちらは商品を出品する際に、「売上金のどのくらいの割合を、どの団体に寄付するか?」ということを事前に設定します。

「メルカリ寄付」とは違い、売上金が発生したあとに1回1回寄付先や寄付の金額を設定する手間がないので、簡単に寄付をすることが可能です。寄付がもっと気軽になるようにという思いから、2023年12月に生まれた仕組みになります。

――寄付先の団体には、どのようなところがあるのでしょうか。

高橋:現時点でメルカリ寄付の寄付先は32自治体、14慈善団体、4大学、57のサーキュラーエコノミー(※)団体、3メディアの計110団体。かんたん寄付設定では6団体への寄付を行っています。

- ※ 資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を目指す社会経済システムのこと

――能登半島地震の際には、2日で約5,000万円の寄付が集まったと拝見しました。なぜそんなにもたくさんの寄付を、集めることができたのでしょうか。

高橋:地震発生の翌日には寄付の受け入れがスタートできたことと、月間利用者が約2,300万人いる「メルカリ」のお客さまに、「能登半島地震の寄付受け入れを開始しました」という通知を送ったため、多くの人に素早くアプローチができたことが大きかったと思います。

能登半島地震の寄付の受け入れ先である日本財団さんとは連携協定を結んでいまして、災害時には連携しながら対応をしていくことや、その方法が事前に決められていました。

高橋:2024年1月1日の夕方に地震が起きて、その30分後には日本財団さんの担当者の方と連絡がつき、すぐに受け入れを決めてくださいました。そのおかげで1月2日には寄付の受け入れをスタートすることができたんです。こういったスピード感はとても重要だと思っています。

日本に昔からある助け合いの精神を、気軽な寄付の仕組みで復活させたい

――なぜ「メルカリ寄付」の仕組みを開発したのですか。

高橋:地震や災害などが起こった時に、企業からの寄付がよく報道されますが、私たちメルカリも災害時に何か社会貢献ができないかという声は度々社内でも上がっていました。そうした中で、単にお金の寄付をするだけでなく、メルカリでしかできない寄付の形を模索していたんです。

そこで思いついたのが「メルカリ寄付」の仕組みです。今、手元に現金がなくても、使っていないものを売ればその売上金を寄付できる仕組みをつくることによって、現金での寄付に抵抗がある方や、今まで寄付をしたことがないという方にも、簡単に寄付をしていただけると考えました。

企業としても、私個人としても、この手軽さによって、日本により寄付文化を醸成し、定着させたいという思いもあり、運営を続けています。

――メルカリは言ってしまえば営利企業ですよね。なぜ寄付文化の醸成を目指したのでしょうか。

高橋:まずメルカリが企業として大切にしている考え方に、「個人と社会のエンパワーメント」というものがあります。それを体現する形として、個人が日本中の人に対して商品を販売できる、「メルカリ」の仕組みを構築しました。

「メルカリ寄付」も、より簡単に寄付ができる仕組みを構築することで、今まで寄付をしていなかった人が社会変革の一助となるようなプレイヤーになれる、まさにそれはエンパワーメントだと考えました。そのビジョンが企業の目指す世界観と合致していたということが挙げられます。

――高橋さん個人が、寄付文化を根付かせようと思った理由はなんでしょうか。

高橋:個人的な背景には2つの原体験があります。1つが、もともと私が自治体職員として働いていたことです。当時の私は、社会的な課題がどんどん多くなっていて、公的な仕組みや制度、税金だけで課題解決をするのは難しいのではないかと感じていました。

またもう1つの原体験として、私が幼少期をドイツで過ごし、日常的に寄付が行われるのを体験してきたことがあります。税金を払って公的な機関により解決することと、寄付をすることでNPOや慈善団体が解決する、その両輪で社会を良くしていくというのがヨーロッパでは当たり前でした。

これらの経験から、日本で社会課題を解決していくためには、寄付文化を根付かせること、自治体等と民間企業が連携する公民連携の形を広げていくことが重要になると考えるようになりました。

――日本に寄付文化が根付いていない理由を、どう分析されていますか。

高橋:私は日本人が冷たいとか、社会を良くしようと思っていないなどとは考えていません。昔から誰かが結婚する時にはご祝儀という形でお金を持ち寄って結婚式を行う文化がありますし、農家間で田植えなどを互助的に行う「結(ゆい)」という仕組みもあります。

- ※ こちらの記事も参考に:世界人助け指数ワースト2位。なぜ日本は寄付文化が広まらない?(別タブで開く)

高橋:つまり助け合いの文化はあるけれど、社会変化が起きている中で、公的なものへの意識が薄れたり、慈善団体に協力する層が少なくなっていたりするということが課題なのだと思っています。

寄付したことがない、慈善活動に参加したことがない人が多いのであれば、その人たちがより抵抗が少なく関われる形をつくって、この助け合いの精神を復活させるということも重要なのではないかと思います。

公民連携、寄付文化の発信が豊かな社会への一歩

――寄付活動を含めた、社会貢献活動をもっと広げていくためにはどんなことが必要でしょうか。

高橋:先ほどお話ししたこととも重なりますが、公民連携によって新たな可能性を生み出していくことがとても重要だと思っています。私がメルカリに転職したのも、公民連携を推進するために、民間側からも取り組んでいきたいと思ったからです。

公民連携を進める流れは段々と広がりつつありますが、行政と民間企業とでは考え方が異なり、私は「使っている言語が違う」とよく例えています。同じ物について話しているのに、使っている言語が違うので、なかなか一筋縄ではいかないんです。

公も民もどちらも経験をしていて、これらを通訳・仲介できる人材がこれからもっと重要になってくると思います。

高橋:もう1つポイントだと思うのが、企業側の理解です。社会貢献活動は一見利益につながらないように見えるけれど、会社の価値を高める活動であり、回り回って会社の利益にもつながります。

そういった活動に対して、一定のリソースを割いたり、コストをかけたりすることの重要性を、経営陣はもちろん、社員も含めて理解することが重要ではないかと思います。

ただ一方で、こういった活動は企業側の負担になってしまうと継続をしていくのが難しいので、あくまで持続可能な仕組みをつくることが大事だと思っています。「メルカリ寄付」も「メルカリ」のアプリと、メルペイの仕組みを組み合わせた簡単な仕組みでできています。リソースやコストをかけたのに、すぐに終わってしまうと意味がないですから……。

――寄付を気軽にできるような社会にするために、私たち一人一人ができることはどんなことでしょうか。

高橋:寄付を受ける側が、寄付をどう活かしたかを見える化できるといいと思っています。

ある団体さんにこれくらいの寄付が集まって、こんなことができたと見える化をすれば、達成感にもつながっていくと考えます。そういった情報発信を弊社なり、寄付先団体さんの方で行っていかなければいけないと思います。

ただそれだけですと、寄付をした一人一人はいつまで経っても傍観者のままなので、なぜ寄付をしたのか、寄付をしてどういう思いになったのかなど、寄付体験を発信してもらうことにも価値があると思っています。

メルカリの場合、売上金の一部による寄付が多いので、1円とか10円の少額な寄付もあるわけですが、「こんな少ない金額」とは決して捉えずに、寄付体験を発信し、共有してほしいです。

そういう社会になれば、寄付へのハードルも自然と下がりますし、誰かが寄付をする際に背中を押すことにもつながっていくはずで、寄付がもっと気軽で当たり前になると、とても豊かな社会になっていくと思います。善意が循環していくことで寄付文化が醸成される社会を目指したいと思います。

編集後記

別媒体のインタビューで「メルカリで寄付文化の醸成がしたい」と高橋さんがお話しされていたのを見て、営利企業が取り組む理由が気になり、取材を申し込みました。

取材の中で印象的だったのは、寄付体験を発信していくことが寄付文化の醸成につながるというお話しでした。日本ではいいことをしても、それを言わないのが美徳のようになってしまっている印象があります。しかし、その感覚をアップデートしていくタイミングが、今まさに来ているのかもしれません。

寄付文化の醸成は、私たち一人一人にもかかっていることを再認識した取材となりました。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

高橋亮平(たかはし・りょうへい)

メルカリ経営戦略室政策企画参事。元中央大学特任准教授。一般社団法人生徒会活動支援協会理事長。松戸市部長職、神奈川県DX推進アドバイザー、千葉市アドバイザー、東京財団研究員、政策工房研究員、明治大学客員研究員、市川市議、全国若手市議会議員の会会長等を経て2018年6月より現職。18歳選挙権の実現に尽力。著書に「世代間格差ってなんだ」(PHP新書)、「20歳からの教科書」(日経プレミア新書)、「18歳が政治を変える!」(現代人文社)など多数。

メルカリ寄付 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。