未来のために何ができる?が見つかるメディア

ワカメやコンブが二酸化炭素を減らす? 地球温暖化対策のカギとなる「ブルーカーボン」ってなに?

- 海の生物が二酸化炭素を吸収し、深海に蓄積した炭素を「ブルーカーボン」と呼ぶ

- ブルーカーボン・ネットワークは、藻場の再生やブルーカーボン生態系の維持に携わる人々をつなぐプラットフォームを構築

- 暮らしの中に海は必ず関わってくることを再認識し、地元で活動する団体を知ることが、海、さらには地球を守る一歩になる

取材:日本財団ジャーナル編集部

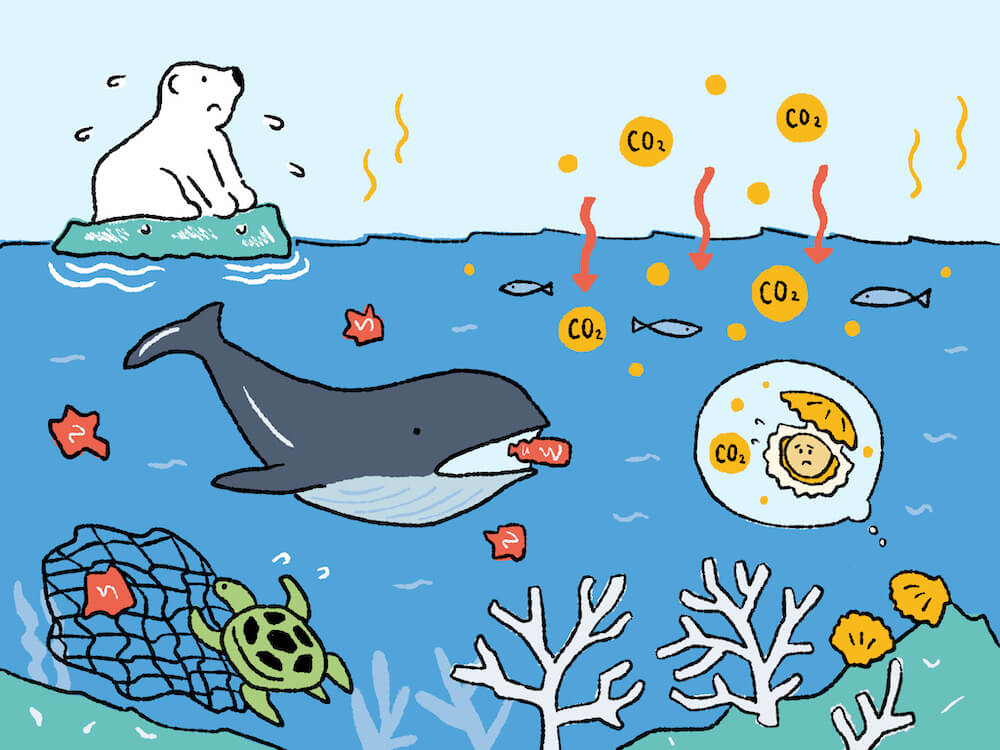

多くの生物が暮らす海。地球温暖化の影響でその海に異変が起きているのは、広く知られている事実かと思います。

海洋環境の変化は、サンゴやカキ、ホタテなどの貝類、エビ・カニなどの甲殻類の成長・繁殖を妨げ、人間の食生活や経済活動にも深刻な被害をもたらしています

- ※ こちらの記事も参考に:海の生き物たちの命をおびやかす「海洋酸性化」。日本と世界の実態、いまできること(別タブで開く)

これらの異変に対し、世界では二酸化炭素の排出量を減らすと共に、吸収量を増加させるさまざまな取り組みが行われています。

いま注目されているのが「ブルーカーボン」です。「ブルーカーボン」とは、ワカメ・コンブなどの海藻や、アマモなどの海草によって海中に吸収・貯蔵される炭素のことで、地球温暖化や海洋酸性化対策だけではなく、海の生態系にも良い影響を与えると考えられています。

そんな「ブルーカーボン」の拡大・維持に尽力しているのが、株式会社未来創造部(外部リンク)の代表取締役であり、NPO法人ブルーカーボン・ネットワーク(外部リンク)で代表も務める枝廣淳子(えだひろ・じゅんこ)さんです。

今回は枝廣さんに、ブルーカーボンの役割や重要性、ブルーカーボン・ネットワークの活動について話を伺います。

藻場の再生が「地球温暖化対策+海の豊かさ回復」につながる

――「ブルーカーボン」を作り出す海藻や海草は、地球温暖化対策にどのような役割を果たすのでしょうか。

枝廣さん(以下、敬称略):海藻や海草には、光合成によって二酸化炭素を葉や茎、土壌に吸収・貯留する力があります。海藻や海草を増やすことで海中の二酸化炭素濃度を下げることが可能です。

二酸化炭素は濃度が高い方から低い方へ移動する性質を持つので、濃度が高い大気中から濃度が低くなった海中へと吸収され、その結果、大気中の二酸化炭素も減少すると考えられています。

また、海藻や海草は、水質の浄化や海洋生物の産卵・保育場として海の生態系を支え、漁業や観光業、私たちの食生活にも非常に重要な役割を果たしてくれるんです。

――「ブルーカーボン」と同様、陸上でも植物が吸収し貯留する「グリーンカーボン」があります。どのような違いがあるのでしょうか。

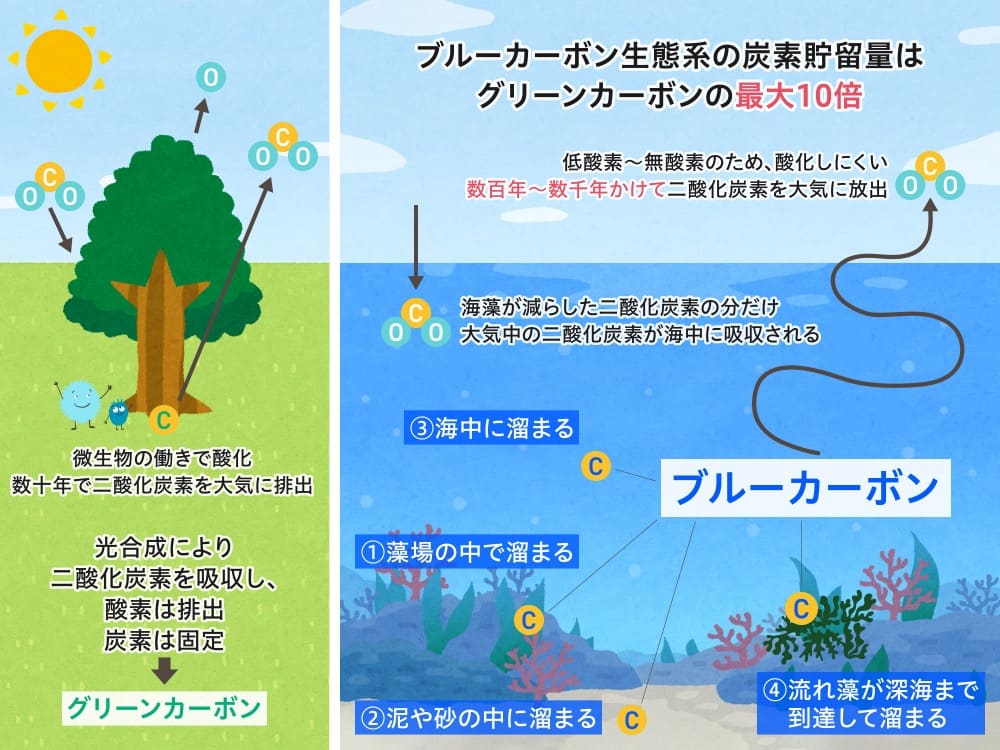

枝廣:大きく異なるのは、貯留量と貯留期間です。「ブルーカーボン」の1ヘクタール当たりの炭素貯留量は「グリーンカーボン」の最大10倍もあり、貯留期間も「グリーンカーボン」は数十年なのに対し、「ブルーカーボン」は数百年から数千年であることが分かっています。

貯留期間に差がある要因としては、陸上の方が海中よりも酸素の量が多い点が挙げられるでしょう。陸上は酸素で活動する微生物によって、土壌に貯留された炭素が酸化し、二酸化炭素を放出しやすいのですが、海中は低酸素~無酸素のため、海藻や海草によって貯留された炭素が酸化しにくく、二酸化炭素も放出されにくくなっているのです。

地域や企業との交流を通じて加速する「ブルーカーボン」の推進

――ブルーカーボン・ネットワークは、どのような思いから立ち上げたのでしょうか。

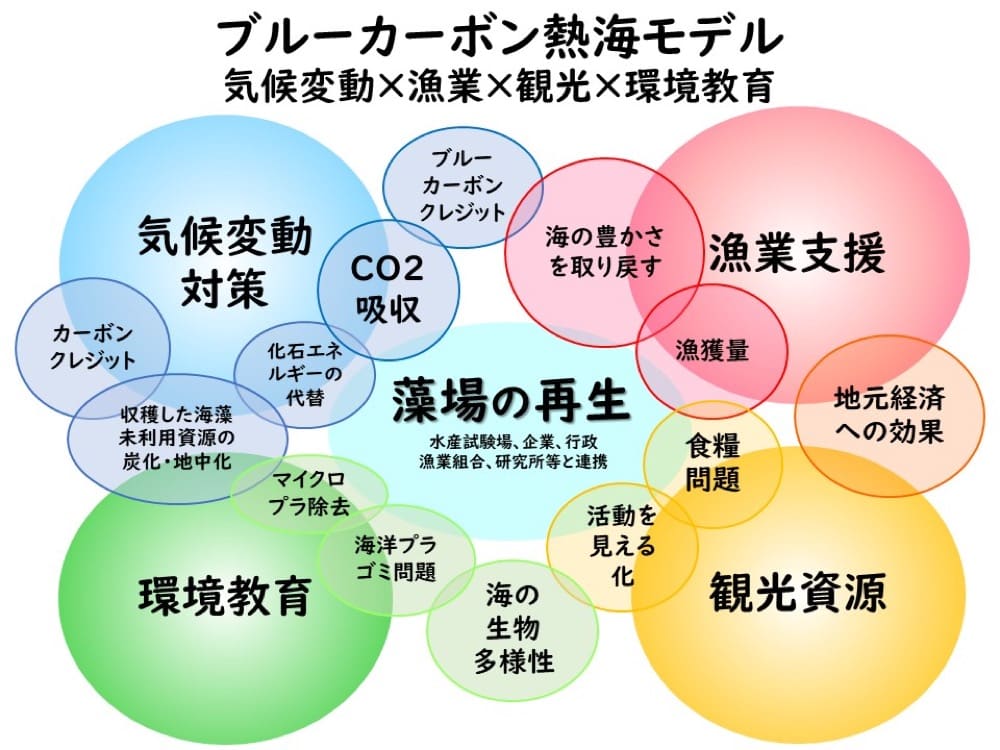

枝廣:もともと私は子どもたちのために、美しくて楽しめる未来を残したいと思い、熱海で漁業組合や行政の許可を得ながら、温暖化を止めるための調査活動や、海洋プラスチック汚染に対する活動を続けてきました。

その中で見えてきたのが、日本国内では藻場の再生をしているNGOや自治体、地域はあるものの、お互いの存在を知らず、各々で取り組みを行なっているという現状でした。

また、「ブルーカーボンに関心を持ってくださる企業や自治体が増えてきたこともあり、そういった方々たちをつなぐことができれば、ブルーカーボン生態系(※)の拡大・維持に関するより良い方法が見つかり、あらゆる情報を共有できるようになる、個々が抱えている課題の乗り越え方も見つかるのではないかと思い、ブルーカーボン・ネットワークを立ち上げたんです。

- ※ ある地域に生息する全ての生物群集と、それを取り巻く環境とを包括した全体を指す言葉。エコシステムとも。参考:コトバンク(外部リンク)

――ネットワークには、どのような方が参画しているのでしょうか。

枝廣:もともと「ブルーカーボン」に関する活動をしていた団体はもちろん、30社以上の企業、60名以上の個人サポーターの方々に参画していただいています。

プロジェクト自体に漁師さんや漁業組合の参画はありませんが、各海域で活動するときは、必ずその地域の漁業組合の協力が必要なので、ブルーカーボン・ネットワークプロジェクトとは別に、熱海市を中心とした推進協議会を立ち上げ、そこに参画していただいています。

――「ブルーカーボン」に取り組む人々をつなげる活動以外にも、セミナーやシンポジウムを主催するといった活動も行っていると伺っています。参加者からはどのような声が寄せられているのでしょうか。

枝廣:印象に残っているのは「他の地域にも、海を守る活動に尽力している人がいることが励みになる」や「海域が異なると海を守る対策も細かく異なることが分かり、各海域でさまざまな工夫をしていることが知れてよかった」という声ですね。

また企業の方々は、実際に現場で活動されている方の声を聞いて「本当に役に立つ技術を開発しなければいけない」と感じたそうです。

地球温暖化や環境問題に関心があってシンポジウムに参加されている方々からは、「海が危機的状況であることを改めて実感し、自分でもできることをやらなければいけないと思いました」と、非常に前向きに受け取ってくださっています。

今後も実際にシンポジウムやセミナーを通して交流を深めることで、連携を加速していきたいですね。

次世代育成、活動リソースの不足。いまだ課題は多い

――ブルーカーボン生態系を拡大・維持するにあたり、現在抱えている課題はありますか。

枝廣:熱い思いを持っている人がまだ少ないと感じています。主体的に人々を巻き込みながら活動に取り組めるといいのですが、人材育成にまだ注力できていないのが現状です。

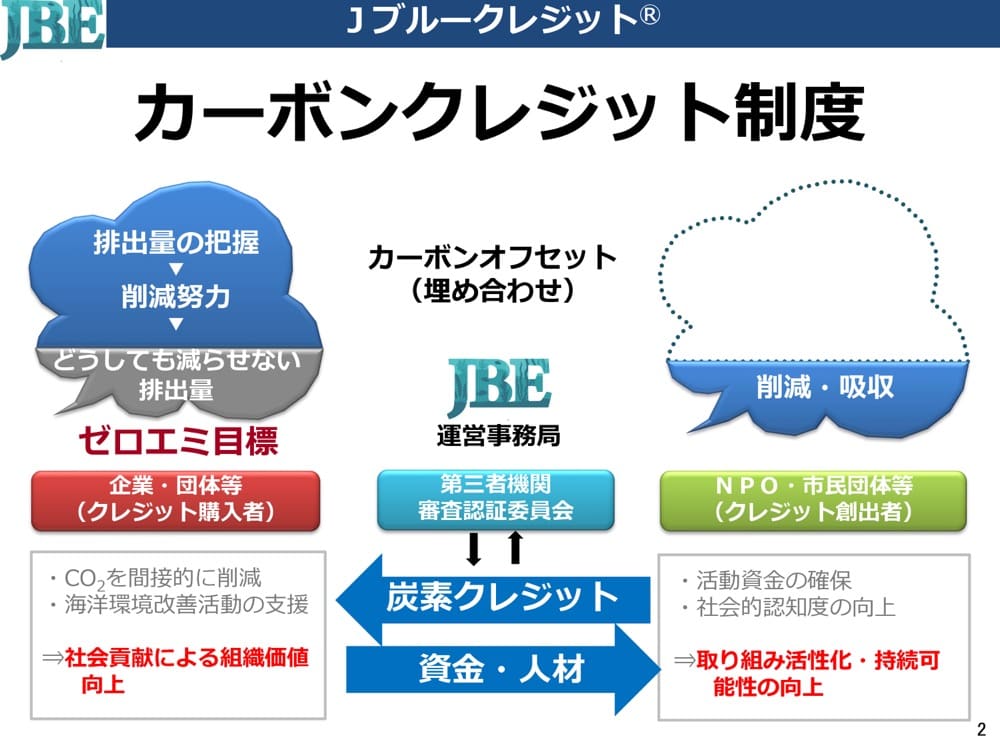

また、熱意がある人たちがいたとしても、活動資金がネックになってきます。2020年度から「Jブルークレジット(※)」という制度が始まりましたが、ランニングコストはどうしても持ち出しになってしまいます。金融機関と連携を取りつつカバーできるようにしたいのですが、まだ形になっていません。いつか成功事例を作って全国展開できたらと思っています。

- ※ ブルーカーボンを取引可能なクレジットとして、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が認証し、主に企業間で売買できるようにした制度。企業は削減できなかった温室効果ガスの排出を、クレジットを購入することで埋め合わせができる

枝廣:最後は技術面です。人がいてお金があっても、技術がないと藻場は再生できません。近年、藻場の再生技術や計測技術に関しては、企業側の研究開発が進んでいますが、まだ現場には落とし込まれていないんです。

今後は企業との連携をより強め、現場で使いやすい必要な技術を提供できるようにしていきたいです。

――ブルーカーボン生態系を拡大・維持していくために、今後手を取り合っていきたい業界などはありますか。

枝廣:海に携わる業界はもちろんですが、お金の流れが変わらないと活動継続が難しいため、金融業界とはしっかりつながっていく必要があるでしょう。海には直接関係ないと考えている企業も、どこかで必ずつながっていると思います。そこを意識してもらうような活動ができたらうれしいですね。

他にも「ブルーカーボン」に関する活動は、まちづくりや村のコミュニティーの再生など、さまざまなメリットを作り出せると考えています。

――未来を担う子どもたちとつながり、「ブルーカーボン」について知ってもらうことも重要かと思います。

枝廣:おっしゃる通りで、「ブルーカーボン」に関する活動を持続可能なものにするのであれば、活動を担う世代を育てていくことはとても重要です。

実際、岡山県の日生(ひなせ)海域では、地元の小中学生と漁師がアマモの回収をする機会があり、私たちも熱海でイベントを開き、東京から子どもたちと一緒に活動してもらっています。その度に、彼らに海の楽しさを知ってもらいながら海の現状を知ってもらうことの重要性を実感しています。

まだこれらの活動が全国的に広がりきっていないのが現状ではありますが、学校教育のカリキュラムの一環として位置付けてもらえるようになれば、多くの子どもが自分にとってどういう意味があるのか、自分に何ができるのか考えてくれるようになるのではないかと思っています。

関連記事:海は自分たちの手で守る。海洋酸性化の問題と向き合う漁師、小中高生たちの挑戦(別タブで開く)

普段の生活と海がつながっていることを意識してほしい

――海の現状を知り、ブルーカーボン生態系の維持するにあたり、一人一人ができることはありますか。

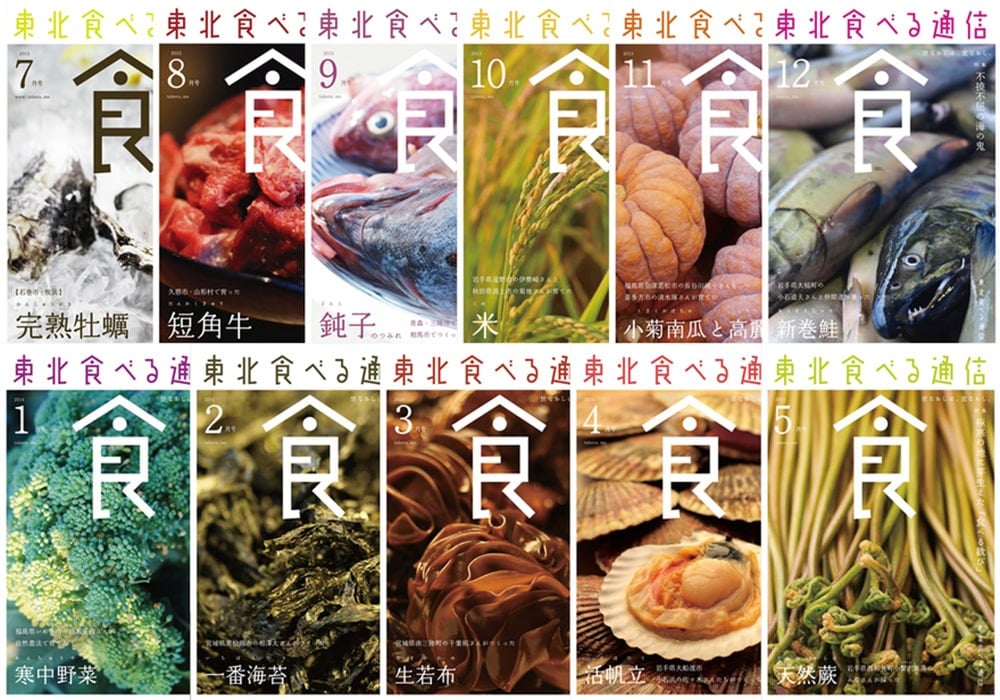

枝廣:まずは日常の中で、海と関わっている時間や行動がたくさんあるということを再認識してみてはいかがでしょうか。日常生活にも必ず海は関わってきます。

例えば、毎日食べているものの中で海由来の食材はたくさんあるでしょうし、洗剤やごみを多く水道に流すと川を通して海に影響を与える可能性があります。

――暮らしとつながりがあることが分かると、海の現状や「ブルーカーボン」について知ろうと思えるかもしれませんね。

枝廣:そうですね。ぜひ企業や自治体が「ブルーカーボン」についてどのような取り組みをしているのかも知っていただけるとうれしいです。その上で、自分も関わっていきたいと思ってくださるのであれば、身近な地域で活動している団体を探して見学に行くことや、ボランティアに参加することも可能かと思います。

他にも活動支援としてクラウドファンディングに寄付をしたり、活動団体の会員に登録してみたりといったさまざまな応援の仕方もあります。

個々に合ったつながり方で関心を持ち続け、可能なときには活動に参加してもらうとうれしいなと思います。

編集後記

普段の生活と海はつながっている。取材後、枝廣さんの言葉を意識しながら暮らしてみると、さまざまなことが最終的には海と関係していることに気付きました。

一人一人の力は小さいかもしれませんが、「この行動は、海を傷つけることにつながらないかな?」と、一度立ち止まって考えてみるだけでも、違うのかもしれません。

暮らしの中での行動のその先を想像して、海や環境課題とつながっているかどうかを意識してみたいと思いました。

〈プロフィール〉

枝廣淳子(えだひろ・じゅんこ)

特定非営利活動法人ブルーカーボン・ネットワーク代表、株式会社未来創造部代表取締役社長、幸せ経済社会研究所所長、大学院大学至善館教授、有限会社イーズ代表取締役などを兼任。コロナの影響で熱海に長期滞在しているうちに地元のメンバーと意気投合し、未来創造部を立ち上げる。現在はブルーカーボンをはじめとする環境活動やサステナビリティに関する研修を通じた人財育成、国内外のネットワークや知見をつなげる取り組みなどに尽力をしている。

ブルーカーボン・ネットワーク 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。