未来のために何ができる?が見つかるメディア

スマホ時代、子どもに必要な情報モラルとは? LINEみらい財団が無償で行う「情報モラル教育」

- 「情報モラル教育」とは情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方・態度を育成する教育のこと

- SNSが社会的インフラとなったことで、LINEみらい財団は「情報モラル教育」を無償で行っている

- スマホの長時間利用による生活の乱れが一番の課題。スマホ以外の楽しみを見つけることが解決の糸口になる

取材:日本財団ジャーナル編集部

私たちにとって生活必需品ともいえるスマートフォン。今や大人も子どももスマホなしの暮らしは考えられません。

教育の場でも文部科学省が2019年から「GIGAスクール構想」をスタートし、全国の児童生徒や教員にコンピュータやタブレット端末を支給し、通信ネットワークを一体的に整備する取り組みが進んでいます。

子どものインターネットの利用が当たり前になる中で、トラブルが増えているのもまた事実。軽率な発信によって誰かを傷つけてしまったり、悪意を持つ他者によって犯罪に巻き込まれてしまったりする恐れもあります。

- ※ こちらの記事も参考に:SNSを利用した犯罪年間2,000件。子どもを守る方法を大学教授に聞く(別タブで開く)

正しくスマホやインターネットを使うためには、一人一人がスマホやインターネットとの正しい関わり方を知っておく必要があります。

そこで求められるのが情報モラル。日本では2008年より地域、学校、家庭における「情報モラル教育」が推進されています。「情報モラル教育」とは、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と、その態度を育成する教育のこと。

そうした「情報モラル教育」を積極的に行っているのが、コミュニケーションアプリ「LINE」を運営する旧LINE株式会社(現:LINEヤフー株式会社)が2019年に設立した、一般財団法人LINEみらい財団(外部リンク)です。

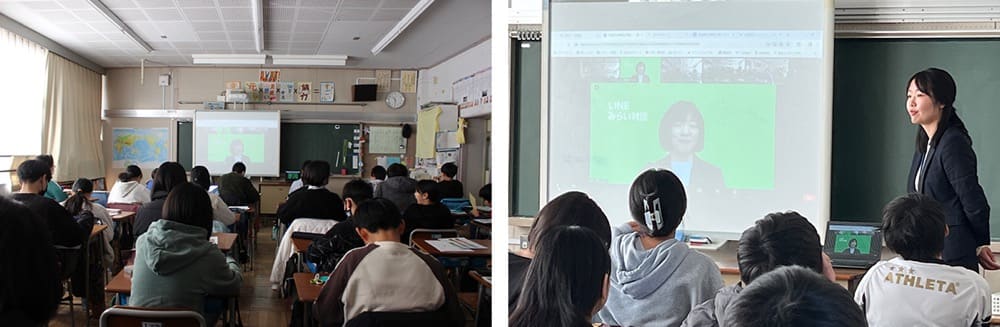

青少年の健全なインターネット利用を啓発するため、オンライン出前授業を無償で行ったり、LINEを活用した学習プラットフォームを拡充したりと、主に子どもたちのデジタルリテラシー向上に向けてさまざまな取り組みを行っています。

果たして、LINEみらい財団の「情報モラル教育」ではどのようなことを教えているのでしょう。また、今後の「情報モラル教育」で必要なこととは?

今回、一般財団法人LINEみらい財団事務局局長 西尾勇気(にしお・ゆうき)さん、共同研究による教材開発者の静岡大学・塩田真吾(しおた・しんご)准教授にお話を伺いました。

“自分ごと”をテーマに、他者との関わりを見つめ直す

――LINEみらい財団での情報教育は、どのような経緯で始まったんでしょうか。

西尾さん(以下、敬称略):そもそも財団が誕生したきっかけは、2011年にLINE株式会社(現・LINEヤフー株式会社)がコミュニケーションアプリの「LINE」をリリースしたことにあります。LINEは現在多くの人に利用されており、日本国内では社会インフラと言っても差し支えないほど普及しています。

LINE利用者がトラブルに遭わないよう、社会的責任を果たす企業のCSR活動(※)として、2014年頃から教育活動を始め、2019年にLINEみらい財団が立ち上がりました。

- ※ 企業活動において、社会的公正や環境などへの配慮を組み込み、従業員、投資家、地域社会などの利害関係者に対して責任ある行動をとると共に、説明責任を果たしていくことを求める考え方

――具体的に「情報モラル教育」ではどのようなことを教えているのでしょうか。

西尾:2023年に弊団体で学校現場における情報モラルについて個別指導が必要だったものを調査したところ、一番の問題は「スマホの長時間利用による生活の乱れ」で、その次に「メッセージアプリやSNSなどでの悪口やいじりによる問題」が挙げられます。

私たちとしてはそうした教員や保護者、そして子どもたちが抱える問題を改善すべく、出前授業やWebサイトでの教材提供を通じて、インターネットとの付き合い方や、上手なコミュニケーションを学べるような取り組みを行っています。

――「情報モラル教育」と聞くと、ネット犯罪や対人トラブルの注意啓発が思い浮かびますが、そこだけではないということですね。

西尾:その通りです。もちろん、子どもたちがスマホやインターネットに早期に携わるようになり、そうしたトラブルに巻き込まれやすい環境にあるのは事実です。そういった啓発活動も行っていますが、私たちはSNSなど「ネット上のコミュニケーション」を主眼とした問題解決に重きを置いています。

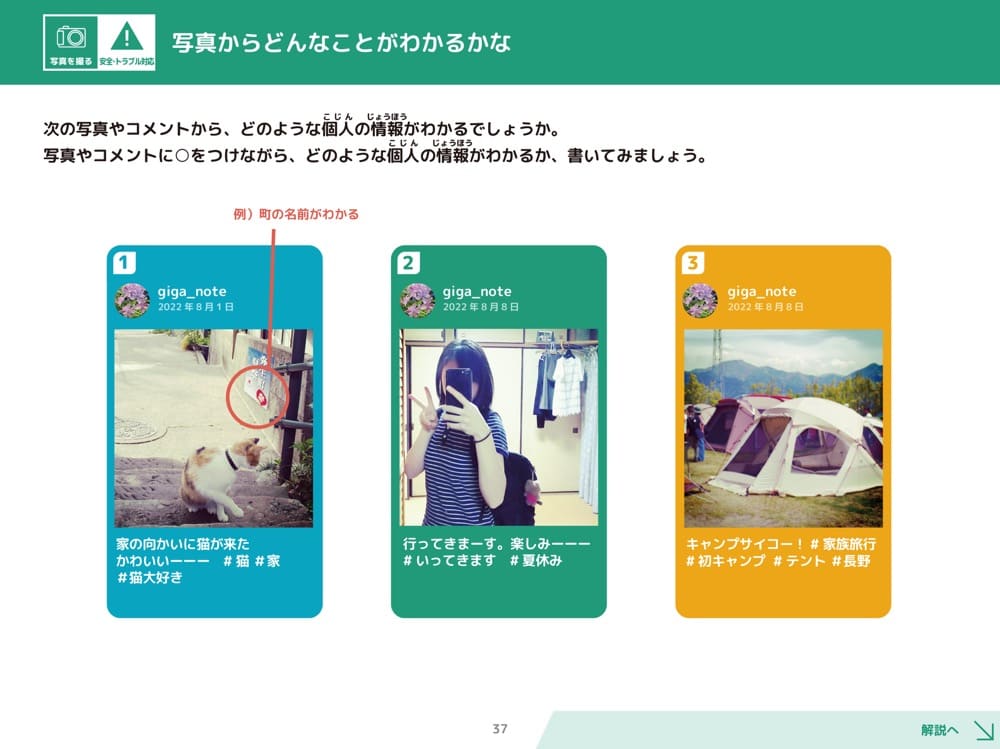

コミュニケーションのすれ違いによって、相手を誹謗中傷してしまうことがあります。ですから、子どもたちにいきなり犯罪の注意啓発を始めるのではなく、インターネット上のコミュニケーションの特性を、いかに自分ごととして感じてもらえるかをテーマとしているんです。

――“自分ごと”という言葉が大きなキーワードですね。出前授業では具体的にどのようなことを教えているのでしょうか。

西尾:小学3年生から高校生までを対象に、成長段階に応じて子どもたちが身近に考えられる事例や場面設定をした教材を使ったグループワークを実施しています。

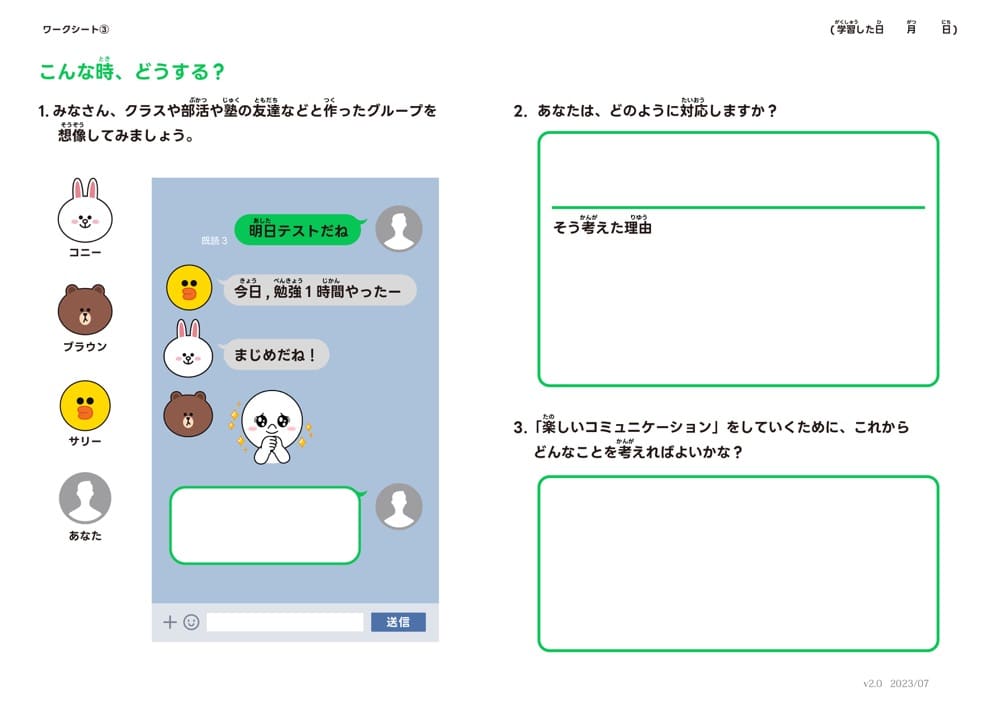

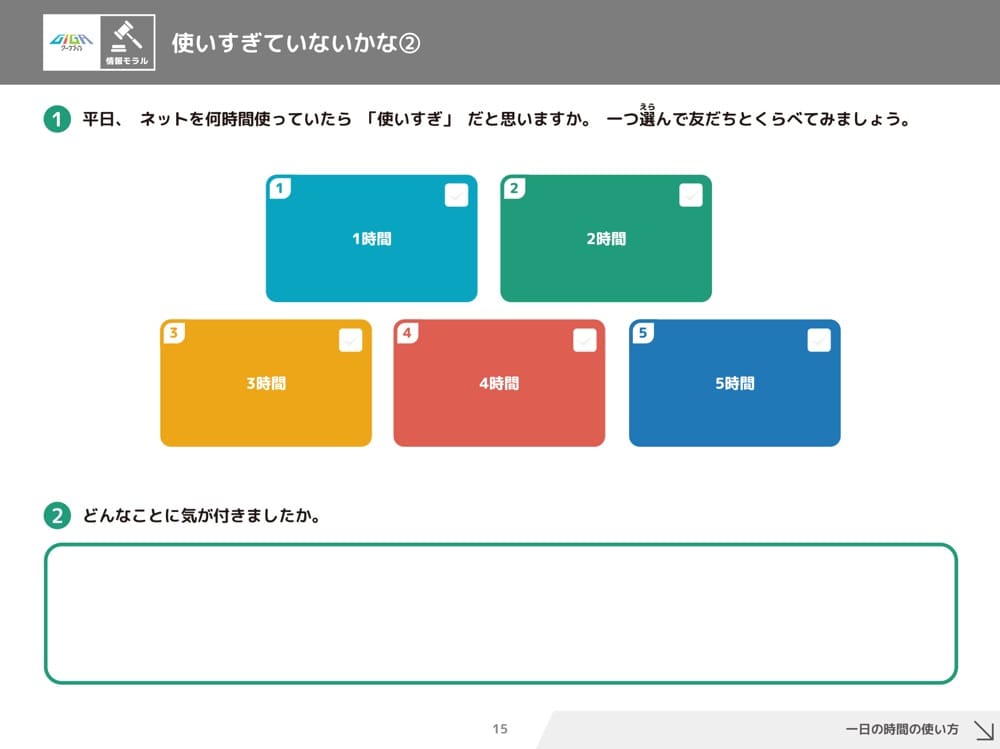

例えば「ネットを何時間していたら『使い過ぎ』だと思う?」といった質問項目があります。2時間でも使い過ぎという人もいれば、4時間が使い過ぎだと感じる人もいますよね。正解を出すのではなく、子どもたち同士で議論を行い、学びを深めてもらうような形にこだわっています。

塩田(以下、敬称略):議論を経て、利用状況やネットとの付き合い方に向き合うことで、より自分事として考えることができます。リスクをどう捉えてどのように考えていくか、それができないと行動変容は起きないので、教材を作るときもその点は強く意識しましたね。

小学3年生だとまずは身の回り、自分のリスクをメインに扱い、高校生だと自分だけではなく社会的なリスクに対してどういうふうに考えていくか、というように、幅を持たせた伝え方をしています。

――一方的に「スマホの使い過ぎはだめだよ」などと言っても、子どもたちに深く理解してもらうことは難しいですよね。

西尾:その通りです。ひとえに白黒はっきりつけることができる問題でもないので、どちらが正しいか間違っているかではなく、コミュニケーションによる根本的な他者理解と自己理解を深めてもらえることを目的としています。

特にコミュニケーション上のトラブルは、最悪の場合、自殺につながってしまったり、犯罪に近い領域になってしまったりすることもあります。まずは日常的にスマホやSNSを利用する上で、楽しく便利に使うために気をつけたいことを、教材の中で伝えていきたいと思っています。

保護者や教員の方にも学んでもらえるような教材も用意しています。

押し付けではなく、自覚を促す教育の変化

――実際に出前教育を受けた子どもたちや学校の反応はいかがでしたか。

西尾:子どもたちは非常に活発な議論を繰り広げていて、アンケート結果を見てもしっかり情報モラルといったものが浸透しているなと思いました。単純に「情報モラルに気をつけようと思った」といったものではなく、「こういう誤解が生じる恐れがあるので、気をつけようと思った」といったような、踏み込んだ感想を子どもたちからもらうことがあり、手応えを強く感じています。

学校からもポジティブな感想をいただいています。当初は「最新のネット犯罪を教えてほしい」といった内容を求められがちでしたが、私たちは基礎的な視点で「情報モラル教育」を伝えているので、「そんな視点はなかった」といった学び直しにもなっているのかなと思います。

――今までの教育現場ではどのような形で「情報モラル教育」を行っていたのか、また近年変わった点について教えてください。

塩田:「情報モラル教育」に限らずですが、こうしたリテラシー(※)を学んでもらう際には、たいていトラブル事例を紹介して恐怖を煽り、気を付けさせるという手法だったんです。教育現場でも「ネット上の知らない人と会ってはいけないよ」といった形で伝えていたんですね。ですが、それだとどうしても自分事にはならないんですよね。「私はだまされないから大丈夫」と、自分から遠ざけて考えてしまいがちだったんです。

そういった課題意識が私たちに強くあったため、現在は、自分事として捉えてもらえるよう、自覚を促すため、「情報モラル教育」を行うようになったという点が大きなアップデートだと思います。

最近では「GIGAスクール構想」に合わせて、タブレットを使うときに情報モラルの話をしたり、何かを作るときに著作権の話をしたりと、短い合間に情報モラルについて教えることが増えたと思います。

- ※ 特定の分野に関する知識や、活用する能力

――なるほど。最近、保護者や教員から寄せられた悩みで印象的に残っているものはありますか。

西尾:「スマホを何歳から持たせるのがいいか」という質問はなかなか返答に困りますね。家庭環境や生活スタイルも異なりますし、一概に何歳からとは言えません。

トラブルや犯罪を意識した不安に関しては、まずは家庭内でそういったことが起こった場合にすぐ相談できる環境にあるかどうかが、見極めの1つなんじゃないかと思います。

目まぐるしい技術発展に伴い、「情報モラル教育」もアップデートを続ける

――現在の情報モラル教育において、感じている課題があれば教えてください。

西尾:私たちは教材を使った出前授業を行っていますが、より活動を広げようとしても、全国の学校数や児童生徒数を考えると正直限界があります。

ですから、教育委員会を主体とした「情報モラル教育」の教員研修に講師として参画し、学びの接点を広げていくという、草の根活動的な取り組みを積極的に実施しています。

毎日10分、15分といった短い間でも「情報モラル教育」の場が増えていくといいなと期待していますが、教員に時間がなさ過ぎるということも解決しなくてはいけない課題です。

- ※ こちらの記事も参考に:教師の過重労働、教師不足と向き合う現役教師たち(別タブで開く)

塩田:文部科学省では「情報活用能力(※)の中に情報モラルが含まれますよ」という考えなんです。この情報活用能力についての認知が低く、まだまだ学校現場では認識している教員が少ないというのも課題です。

情報活用能力を子どもたちに育んでもらうことと、そのためにはスマホやネットを上手に使う力と、リスクに対応する力の両面が必要だということが、教員や保護者も含めて浸透していくといいなと思います。

- ※ 必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力。参考:学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力の育成|文部科学省(外部リンク/PDF)

――今後、LINEみらい財団として将来的にどのようなことをしていきたいか、展望を教えてください。

西尾:近年では著しく技術発展が進んでおり、私たちの生活を取り巻く環境がすごいスピードで変わってきています。そのため、「情報モラル教育」も同じスピードでアップデートしていかなくてはいけません。時代の変化を見据えて、教材や財団の活動で民間としてバックアップできることは積極的に取り組んでいければと感じています。

塩田:やはり学校でも家庭でも一番の問題は、スマホやタブレットの長時間利用です。これは教育現場も悩まされています。

そもそもの問題に立ち返ると、その原因は「スマホ以外に夢中になれる余暇が少ないから」ということにあると思い、最近は余暇の研究に携わっています。

もしかしたら家庭の中でも「いつまでスマホ使ってるの?」といった声かけじゃなくて、「スマホ以外に楽しいことを一緒に探そうよ」という声掛けの方がいいんじゃないかなと最近考えています。

今後、余暇の楽しみ方についても、教材として加えていく予定です。大人も子どもも人生を楽しむために余暇をどのように使うかということを考えるきっかけになればと思います。仕事以外にどうやって人生を豊かにしていくかということについて、仕事に就く前から考えたほうががよいのかなと思っています。

――最後に、情報モラル教育が今後日常的に広まっていくために、私たち一人一人ができることはどんなことでしょうか。

西尾:私自身子どもを持つ親なので、子どもにスマホやタブレットを与えるとずっと夢中になって触っているのをよく見ています。言うまでもなくスマホはすごく便利で魅力的な道具ですから、夢中になってしまうのは全く変なことじゃないとは思います。

しかし、それによって視野が狭まっている要素があったとしたら、そこを見つめて改善していく意識は誰しもが持ったほうがいいなと感じています。

私もスマホ利用時間の通知を見て「こんなに使ってたんだ!」と驚くことがあります。スマホを使わない時間に何をするかを意識することが、結果的に視野を広げることにつながるのではないでしょうか。

編集後記

SNSが発達して以降、教育現場での「情報モラル教育」は、それ以前と比べて、がらりと変わったのではないかと思っていたところ、LINEみらい財団様の活動を知り、取材依頼を申し込みました。

西尾さんもお話されていましたが、技術発展のスピードに対して、教師個人でもついていくことが難しく、教師の労働環境にも課題があるため、教育現場はLINEみらい財団様のような第三者と協力していくことが重要だと感じました。

また、塩田さんの「スマホを長時間利用してしまうのは、スマホ以外に夢中になれる余暇が少ないからではないか?」という言葉は、現代の長時間労働問題にも通じることでもあると思いました。今回、社会課題はつながっているということを実感した取材となりました。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。