未来のために何ができる?が見つかるメディア

日本の文化で「世界の分断」をなくしたい——実業家で茶人の岩本涼さんが「文化資本」を探求する理由

- 岩本涼さんは「文化資本」の探求によって 、その価値を社会に実装することを目指す若き茶人

- 本で生まれた「お茶」という 文化を通じて、世界の分断を解消するきっかけにしていきたい

- 日本における「災害」の存在に対して捉え直し、意味を見いだし、世界へ伝えていくことが大切

取材:日本財団ジャーナル編集部

「文化資本」という言葉をご存じでしょうか? これはフランスの社会学者であるピエール・ブルデューとジャン=クロード・パスロンによって提唱された概念で、金銭によるもの以外の、学歴や文化的素養といった個人的資産のことをいいます。

「文化資本」は、「身体化された文化資本」「客体化された文化資本」「制度化された文化資本」の3つに分類されます。

「身体化された文化資本」とは、言語の使い方や仕草、立ち居振る舞いなどの人の身体に染み付いたもの。「客体化された文化資本」とは美術品や書籍などの文化財のこと。「制度化された文化資本」とは学歴や資格など、目には見えない形で価値が保証されているもののことです。

そんな「文化資本」の考え方を取り入れ、豊かな世界づくりを目指しているのが、岩本涼(いわもと・りょう)さん。幼い頃から裏千家で茶道経験を積み、23歳で岩本宗涼(いわもと・そうりょう)という茶名を拝命した若き茶人です。

起業家としての顔も持ち、大学在学中に株式会社TeaRoom(外部リンク)を立ち上げ、お茶の生産、販売、事業プロデュースを手掛けてきました。

さらに2023年12月には一般社団法人文化資本研究所(外部リンク)も設立。「文化資本」を活用し、世界の「分断」の解消をはじめとした、豊かな社会の実現をすることを目指しており、近年相次いでいる「災害」の支援にも、それらは有効だと岩本さんは話します。

「文化」が「分断」や「災害」とどう関係するのか。独自の視点を持つ岩本さんにお話を伺います。

「文化」が根付いたところには、「産業」も生まれていく

――まずは、岩本さんが考える「文化資本」とは何か、から教えていただけますか?

岩本さん(以下、敬称略):論者によって「文化資本」の定義は異なるのですが、私は『文化資本の経営』を書かれた、元資生堂の名誉会長である福原義春(ふくはら・よしはる)さんによる定義を採用しています。それによると、「文化資本」とは「企業活動及び共同体の活動の裏側に蓄積される、無形の資産、要するに非財務資本のこと」を意味します。

企業活動というのは単なる営利活動とは異なり、文化生産をしている側面もあるわけです。この文化とは、「習慣化したこだわり」というふうに定義されることもあります。習慣化したこだわりが「新しい文化」として形成され、そしてそれに伴い、産業も同時発生する。

分かりやすい例として「銭湯」を挙げてみます。 まちに銭湯を1つつくると、お風呂に入りに行くという文化が生まれますよね。すると同時に、銭湯に置かれるシャンプーや歯磨き、タオルといった周辺製品の需要も高まっていきます。

このように文化が創造されることによって社会の共有財が蓄積されていくことにもつながっていくと思います。

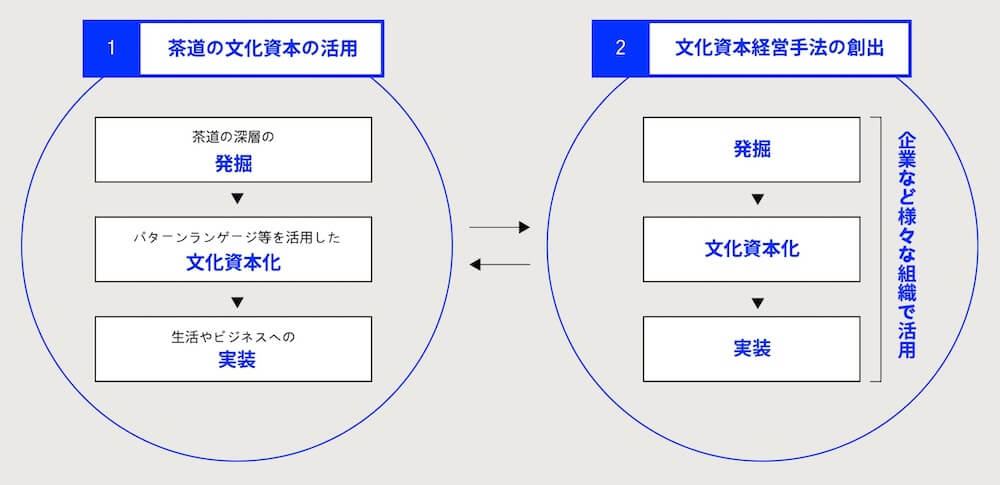

――岩本さんが立ち上げた一般社団法人文化資本研究所は、どんな役割を担っていくのでしょうか。

岩本:文化資本研究所は、培われてきた有用な文化を資本として捉え、社会に実装するために設立しました。また、TeaRoomでは2つの使命を掲げています。「おいしいお茶を作ること」と「おいしいお茶をおいしく飲める世界をつくること」です。

私たちはこの2つを達成することを目指しています。自社のプロダクトを正しく作っていくことと、それが受け入れられる社会や文化をつくっていくこと。これらは全ての企業が絶対的に考えるべき視点だと思います。

私は衰退産業といわれる「茶業」を復活させるために取り組んでいますが、なぜ「お茶」が衰退してしまったのかを考えてみると、1980年代初頭まで遡ります。

その頃、清涼飲料会社によってお茶のドリンク化が始まり、社会では核家族化、単独世帯化が進みました。それより以前は家庭には家族団らんの時間があって、「父さんが帰ってきたらみんなでお茶を飲みましょう」という時間があったはずです。

しかしながら、お茶がペットボトルで飲めるようになり、生活様式が変わっていったことで、家庭内から急須の姿が消えてしまった。それは、お茶のビバレッジ化を否定しているわけではなく、単純に家族で「お茶を飲む文化」がなくなってしまっただけということです。

でも、私たちはその「お茶を飲む文化」を定義し直すことで、お茶の根源的な価値を復活させながら、流通させることを目指しています。

「いまと向き合う」日本人ならではの精神性が、世界を変える

――岩本さんは「お茶の力によって社会における分断をなくすこと」も目指されていますね。

岩本:私は9歳の頃から茶の裏千家に身を置いております。そして、あるとき、大師匠が「平和という言葉を使わなくてもいい社会にしたい」とおっしゃったんです。その言葉をいまでも明確に覚えていて、社会の中の分断をなくしていきたいと、事業を通じて取り組んでいます。

白人、黒人、黄色人種と分けるのではなく、それらが混ざり合うことが世界の多様性であり、調和した世界というものをつくり上げていく上での前提だろうと思うんです。

そもそも茶室の世界というものは、同じ作家や同じ産地の道具が並んでいたら具合が悪いわけです。さまざまな違ったもの、異なったものが1つの文脈に沿って並び、紡がれ、調和していることこそが美しいとされる。すなわちそれは世界の在り方にも通じますよね。つまり、私にとっては茶室自体が理想郷なんです。

その理想郷をどうすれば社会実装できるのか。それを検討しているのが私たちの文化資本研究所です。

――お茶という文化を使って、そういった社会的な対立にアプローチした実例も教えてください。

岩本:2024年の12月にマイアミでお茶会を開きました。そこでは日本人という民族がいかに死を迎える可能性が高いのか、というお話をさせていただきました。

日本は世界に占める国土面積がわずか0.25パーセントでありながら、マグニチュード6以上の大震災が起こる可能性が20.8パーセントを超えるという国です。つまり、日本人は次の瞬間に死を迎える可能性が最も高い民族といえるんです。

だからこそ日本人は、太古の昔から「死」を身近に感じてきた。そうすると、自然と「いまと向き合おう」と思うはずなんですね。

季節を72に区切る「七十二候」という概念が生まれたのも、死が身近だったからだと考えられます。わずかな変化を感じ、そこに喜びを見出してきたのです。そして、この日本ならではの概念にこそ、価値がある。

いま、世界には緊張が広がっています。各地で戦争や紛争が起こり、「明日、生きていないかもしれない」という不安に駆られている人が増えている。そういう方々に対して、だったらいまを楽しもう、いまと向き合おうという、日本ならではの思想を提言することで連帯できるのではないかと考えました。これがマイアミで行ったお茶会の目的です。

さらにいうと、お茶というものと人間の生命は非常に身近にあるものだとも考えています。人間は、7日間は何も食べなくても死にませんが、3日間、水分を取らないと死んでしまうといわれています。飲料と人間はそれほどまでに身近な存在なのです。

だからこそ、戦国時代にはお茶が儀式化されていたんですよ。殺し合いをする中でお茶で一服することがどれほど尊いことなのか、当時の武将たちは身体的に理解していたんでしょうね。

そういったことを伝えることは、世界に対しても価値があるのではないかと考えています。

――死を身近に感じていた日本で生まれたお茶という文化が、世界の分断を防ぐヒントになり得るのですね。

岩本:そう考えています。障害者と健常者という関係性においてもいえると思うんです。先日、知的障害のあるアーティストとアート作品のライセンス契約を結ぶヘラルボニーという企業とコラボレーションを行いました。障害のある方々をお招きして、お茶の器に絵付けをしていただいたんです。そして、その器を使ったお茶会を開催しました。

障害のある方が自由に表現した器を用いることで、参加された方には言葉や背景を超えて、もの自体が語る想いを、お茶を飲むことで考えてもらうという場にしたんです。器の美しさに感動し、持ち帰りたいので購入できないかとおっしゃる方がたくさんいらっしゃいました。

岩本:そのときの茶室には、障害と健常の隔たりなど存在しなかったんです。それこそが私たちの目指すべき理想郷なのではないかと思いました。その視点を持って社会を見てみると、美しい世界が広がっていると感じられます。

災害支援と伝統文化の価値付けとは、よく似ている

――その理想郷が全世界に広がっていくと良いな、と感じます。

岩本:仏教の世界には「一念三千(いちねんざんぜん)」という言葉があります。「一瞬の生命が変われば世界は変わる」という考えです。

それに照らせば、茶室の中の小さな理想郷は一瞬の体験かもしれませんが、それが広がっていくことで世界は絶対に変わっていくと思うんです。その一瞬を共有することが私たちなりの、対立解消のメッセージだと捉えています。

歴史上の革命で、3.5パーセントが動くと社会が変わる「3.5パーセントルール」という法則が研究されています。これを企業に例えるならば、100人いる組織を変えたいと思ったとき、たった3、4人が変われば良いんです。そうすると連鎖的に変化が広がっていく。まさに「一念三千」の世界ですよね。

そう考えると、世界を変えることも難しくはないと思えるのではないでしょうか。

――そう考えると、世界をより良い方向に変えていくために、私たち一人一人にもできることがあるのだ、と思えます。

岩本:やれることはさまざまだと思いますが、1つシンプルなものを挙げるならば、例えば部署や国籍など異なる立ち位置にいる方々を招いて、お茶を出してみることですね。同じ空間でお茶を飲み、対話の機会を持ってみるんです。小さなアクションですが、他者と分かり合う貴重な機会になるかと思います。

難しく考える必要はありません。お茶というものは身体を通して感じるものです。世の中にはすぐに分かるものと分からないものとがあって、お茶のような伝統文化は後者に当たるでしょう。

でも、時間をかけて、全身でゆっくり感じていけばいい。ですから、お茶会を開いてみることを躊躇しないでほしいですね。

また、日本という国について理解することも大事です。先ほども申し上げたように、日本は災害が非常に多い。だから私たちは、災害と共に生きていかなければいけないのです。この国には寺社仏閣がたくさんありますよね。それは先人たちが、全てのものに生命を感じ、祈りを捧げてきたから。そうすることで災害大国の中で生き抜いてきたのです。

ですから、世界を変えていくための一歩として、自国の災害について深く知ることも重要ですし、災害支援をしてみるのも良いことだと思います。

――被災地とそうではない土地との間にも分断が見られることがありますよね。

岩本:そうですね。災害対策、災害支援というものは、基本的に地域ごとで区切られています。でも本来は市町村で分けるべきではないんです。同じ文化圏に生きる者同士、つながっていなければいけないと思うんです。

災害対策、災害支援というものは、伝統文化の価値付けとよく似ていると感じます。お茶の世界では割れた器にも物語を与え、それを付加価値とし、金継ぎし、後世に伝えていきます。

同じように考えるならば、災害が発生したとき、そこにどんな意味を込めて紡いでいけるのかが大切な気がします。もちろん、被災者の方は苦しいと思います。しかしながら、被災した直後から前を向いて生きていかなければいけない……。そのためにも災害を災害で終わらせるのではなく、そこに意味を見いだし、世界に伝えていく。

だからこそ、私たちも一人一人がもっと被災地に関心を持たなければいけないと思っています。風化させるのではなく、当事者意識を持ってみんなで伝えていくことが大切だと考えます。

――最後に、今後の展望をお聞かせいただけますか?

岩本:日本の文化を活用し、世界の分断を解消することをゴールとした、財団を新設する予定です。

私はこれまで、世界に出る機会を数多くいただいてきました。そこで感じたのは、世界から見れば、日本という国は極東にある1つの国でしかないということです。

西洋からすれば、日本と他のアジアの国々との違いなんてほとんど分からない。それでもなぜ、日本が独自の文化を持ち、存在してきたのか。それはやはり、日本が災害大国だったからです。そんな土地にしか生まれなかったものがある。まさに「いまと向き合う精神性」ですね。

だとすれば、その概念を世界に、特に戦争地域、紛争地域に対して発信していくことが、価値を持つと考えています。

そんなふうに日本の役割を担い、世界の信用を獲得し、思想体現物として「お茶」を届けていきたいと思います。そうすれば世界中にもっともっとお茶が流通していきますし、そのとき、お茶の価格なんて関係なくなる。実際、お茶会を通じてパートナーとなった方々は「お茶を通して日本の思想を感じてみたい、価格は問わない」と言ってくださっています。そうなると、お茶の産業としての価値も向上していきます。

これはお茶に限った話ではありません。日本の文化全てにいえることです。私たちの活動が、全ての日本文化の未来を明るくするものだと信じています。

編集後記

「お茶」という日本ならではの文化を用いて、世界中の分断を解消する。一体それはどういう道筋なのだろう、と気になり、岩本さんのお話を伺いました。

見えてきたのは、日本の伝統文化の根底にある精神性の美しさ。災害が多く、明日も生きられるか分からない状況の中、先人たちが生み出してきた伝統文化には、他者の心を動かす思想が込められていたのだと感じました。

それを世界中に伝えていこうとする岩本さん。その姿を応援すると共に、同じ国に生きる日本人として、まずは伝統文化を大切にしていくことから始めたい、と思いました。

〈プロフィール〉

岩本涼(いわもと・りょう)

茶人、起業家。9歳で茶道裏千家に入門し、2020年に茶名「岩本宗涼」を拝命する。2018年、株式会社TeaRoomを創業。2023年、一般社団法人文化資本研究所を設立。世界経済フォーラム(ダボス会議)が任命する「Global Shapers」にも選出されている。

株式会社TeaRoom 公式サイト(外部リンク)

一般社団法人文化資本研究所 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。