未来のために何ができる?が見つかるメディア

「若年無業者」は全国に75万人。若者の働く不安の克服を目指す「売らない珈琲屋さん」の取り組みとは?

- 家事、通学、就労をしていない「若年無業者」は2021年時点で75万人(※)にも上り、大きな社会課題になっている

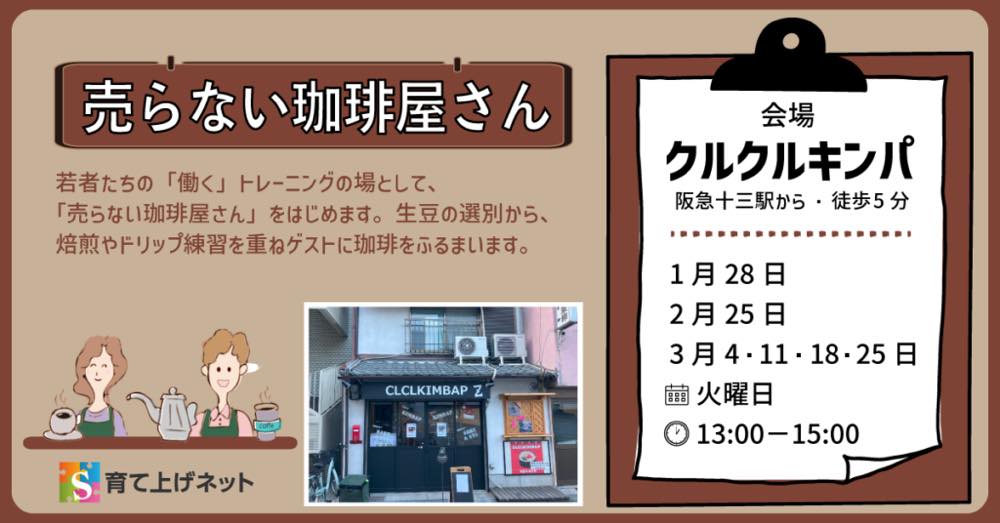

- 社会活動が不安な若者のトレーニングの場として生まれたのが、無料でコーヒーを振る舞う「売らない珈琲屋さん」という取り組み

- 働きたくても働けない若者がいると知ってもらうことが大切。誰もが働ける社会のためには、社会の側に受け入れる体制をつくることが重要

- ※ 「若年無業者」とは15〜39歳の非労働力人口(就業者、完全失業者以外の者)のうち、家事も通学もしていない人を指す。データ参考:E-Stat「労働力調査 基本集計 全都道府県 結果原表」(外部リンク)

取材:日本財団ジャーナル編集部

ニートやひきこもりなど、家事や通学をせず、かつ就職をしていない15歳から39歳までの若者は「若年無業者」と呼ばれ、2021年時点で全国に75万人ほどいるといわれています。

そんな若者たちのトレーニングの場として、大阪で「売らない珈琲屋さん」というユニークな取り組みが始まりました。文字通り金銭的なやりとりは発生せず、働くことに不安を覚える若者が一歩を踏み出すきっかけとなっています。

運営するのは2004年の設立以来、若者の就労支援を行ってきた認定NPO法人育て上げネット(外部リンク)です。

社会連携事業マネージャーの伊野滉司(いの・こうじ)さん、「売らない珈琲屋さん」の担当者である宮内大志(みやうち・たけし)さんに詳しくお話を伺いました。

現代は多数の情報があることで、強い不安が生まれてしまう

――まず、育て上げネットの活動について教えてください。

伊野さん(以下、敬称略): 育て上げネットは、ニートやひきこもり状態など、さまざまな理由で社会との接点が失われている「若年無業者」を対象に、就労支援を行う団体です。就労基礎訓練を行う「ジョブトレ」や、ITスキルアップを目指す「ステップ・キャンプ」など、就労を支援するプログラムの他、保護者向けの相談窓口、孤立予防を目的とした学齢期の子どもへの学習やキャリア支援も提供しています。

――育て上げネットに相談に来る若者は、どのような悩みを抱えているのでしょうか。

伊野:言葉としては、ひきこもりやニート状態、ヤングケアラー(※)などと呼ばれますが、当事者のお話を聞くと、学校や仕事でのトラウマ、家庭の事情、ご自身の特性などさまざな事情が複雑に絡み合っていて、一言では言い表せません。

共通するのは社会参加の意欲を喪失していたり、孤立状態にあることです。

- ※ 本来、大人が担うような家事や家族のケア(介護や世話)を日常的に行う、18歳未満の子どもを指す。こちらの記事も参考に:ヤングケアラーと家族を支える 。子どもが子どもらしく生きられる社会に(別タブで開く)

伊野:もう1つ近年の特徴としては、相談に来る方の多くが20代前半と低年齢化していることが挙げられます。以前は自己責任論や家庭の問題とされ、誰にも相談できないケースもありましたが、社会全般でひきこもりや不登校などの認知が広がっていることや、zoomやLINEを使って気軽に相談ができるようになったことから、無業状態が長期化する前に支援につながる人が増えてきています。

――宮内さんは現場で実際に若者たちと会うことも多いそうですがどう捉えていますか。

宮内:ひきこもりというと怠けている人を想像するかもしれませんが、現場で感じているのはむしろ逆の印象です。

宮内:真面目で、親や先生の言うことをきちんと聞いて、学生時代は学歴社会の中でちゃんと居場所があった人が、いざ社会に出た際にうまくいかない。そして、つまずいて自分ではどう対処していいか分からず、そのまま引きこもってしまうというケースが多い気がします。

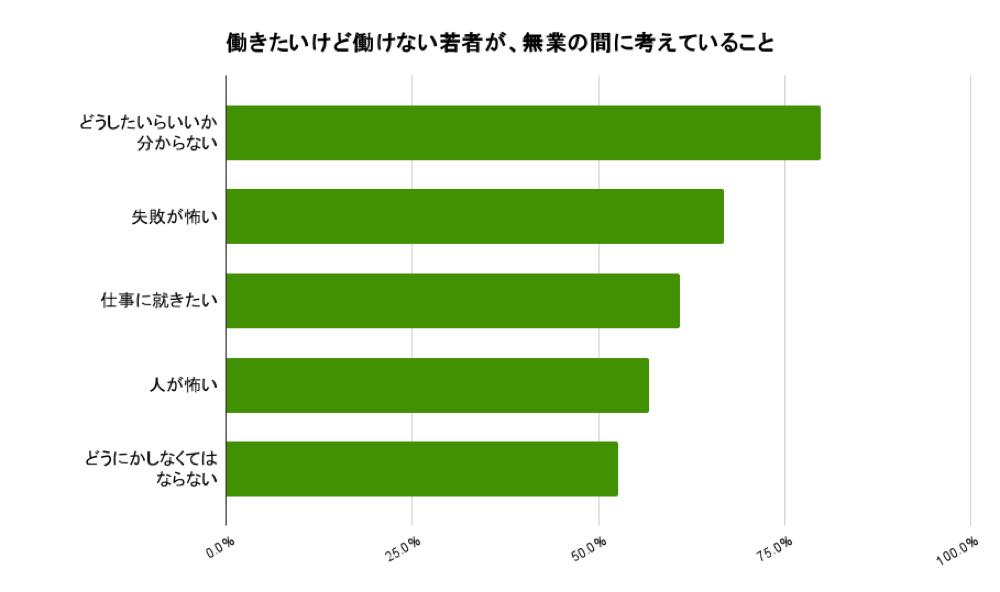

将来のことを考えていないわけではなく、むしろ現代は多数の情報があるからこそ、頭の中でいろいろ考え過ぎてしまい、正解が一つしかないと思い込んだり、失敗が怖くて行動ができなかったりするという人も多いです。

安心して経験を積むために行きついた「売らない」という職業体験

――「売らない珈琲屋さん」を立ち上げたきっかけについて教えてください。

宮内:きっかけは一人の若者でした。「育て上げネット」では、企業や団体の方にご協力いただきながら、社会経験が少ない若者に働く体験をしてもらっているのですが、喫茶店で開催した際、参加した若者がとてもうまくコーヒーを入れていたんです。

その時、「コーヒーを入れるプロを目指してみたらいいのでは?」と伝えたのですが、「それは嫌だ」、と即答されたんです。よくよく聞いてみると「自分の入れたコーヒーに対してお金が発生してしまうと、自分が批評の対象になってしまう。それが不安だ」ということだったんです。

それなら、「売らなければいいのではないか」と思い、お店で働くのと同様に生豆の選別、焙煎、ドリップと練習を重ねて、そのコーヒーを無料で振る舞うという形はどうかと考えました。

そうすれば対価を得ないとしても、さまざまな経験を積めるのではないかと思ったんです。

――お金を得ることに不安がある、ということなんですね。

宮内:そうですね。僕も不登校やひきこもりの経験があるのですが、他人から自分を否定される機会があった人ほど、自己肯定感が育まれていなくて、うまくいかなかった場合のことを先に考えてしまう傾向にあります。

そういう人にとって、自分の行動に賃金が発生する=賃金と同等の行動をしないといけないというふうに考えてしまい、プレッシャーになってしまうんだと思います。

――具体的にはどこで「売らない珈琲屋さん」を開催しているのですか。

宮内:韓国料理屋、バー、小劇場の方などにご協力いただき、お休みの日に間借りをして開催しています。

――実際に「売らない珈琲屋さん」を体験した若者には、どのような変化が見られましたか。

宮内:まだ活動を始めて半年ほどなのですが、立ち上げ当初にメインで活動をしていた若者たちはすでに方々で動けるようになり、活躍の道を見つけています。実際に就職先が決まった人もいます。

他にもコーヒーのイベントに自ら出店して、他に負けないくらいおいしいコーヒーを入れているという人もいましたね。

――素晴らしいですね。

宮内:そうですね、うれしい限りです。さらに小さな変化はさまざま起きていまして、電車にも乗れないと言っていたのに、遠方のコーヒー屋さんに足を運んでいたり、コーヒー関連で友だちをつくっていたりしています。

「売らない珈琲屋さん」では、来ていただいたお客さんを、私たちはゲストと呼んでいますが、なるべく担当する若者から説明をしてもらうようにしています。最初はほとんど話せなかったところから、自分の言いたいことをきちんと伝えられるようになって、ゲストとの会話がスムーズにいくようになった人もいます。

――経験を積むことで自信がつき、変化をしていくのでしょうか。

宮内:何度も回数を重ねるうちに徐々に変化があるので、繰り返すことは大事だと思います。他にも若者がよく話しているのが、「売らない珈琲屋さん」に来てくださるゲストの方がご自身の人生について話してくれるので、さまざまな価値観を知り視野が広がったという声や、自分の経験も語れるようになって自分を客観視できるようになったという声も聞いています。

宮内:また若者たちの背景を知った上で来てくださるゲストの方が多いので、とても優しい場になっています。社会にも優しい人がいる、そんなに怖がることはないと気付けた若者もたくさんいます。

こういったさまざまな気付きが、若者の変化につながっていると感じます。

働けない若者の実態を知り、受け入れられる体制を社会の側がつくる

――現代の若者が就労する際に、壁となるのはどういったことでしょうか。

伊野:一番はやはり、社会に出ることに対する不安や、自信の無さだと思っています。そうなってしまう原因としてよく挙げられるのが、幼少期や学生時代に成功体験を積むことができていないということです。

「売らない珈琲屋さん」ではまさに、小さな成功体験を積み重ねていくことができます。「人の前に立てた」「説明ができた」「コーヒーを提供できた」といったことを1つずつクリアしていくことで、自分が価値ある存在だと気付くきっかけになると思うんです。

成功体験につながるかは、実は対価を得て働いているかということよりも、その場で活躍できる役割があるかという点に大きな意味がある気がします。周りにいる大人がそういったものを見つけて、少しずつ自信をつけてあげられるといいと思います。

――誰もが安心して働ける社会になるために、一人一人ができることはどんなことでしょうか。

伊野:まずは働きたくても働けない若者がいると知っていただくことが、一歩になるかなと思っています。いわゆるニートやひきこもりという言葉自体は知っていても、そういう若者を見たことがない、本当にいるかも分からないと思っている方も多いと思いますが、孤立していて見えにくいだけで本当にたくさんの若者が悩んでいます。

その実態を知っていただいて、少しでもできることはないかを考えていただけるとうれしいです。

また、働けない若者に対しての自己責任論というものが、一部で根強くあると思っています。ただ、今回の「売らない珈琲屋さん」で顕著になりましたが、働く勇気が出ない若者も、安心して踏み出せる環境があれば、役割を持って活動ができます。そこから「実はこんなことがしてみたかった」と、さまざまな思いが引き出され、就労につながったケースもありました。

働けない若者を受け入れる体制が、社会の側にできるだけで事態は変わっていくと思うので、そのためにもまずは知っていただくことが必要です。

この記事を読んで知ってくださったことを家庭や職場などで話題にしていただけるだけでも、社会に広がっていく力になると思います。

宮内:伊野と同じく知ってもらうことがとても大事だと考えています。過去には「売らない珈琲屋さん」に企業の方が来てくださったことがきっかけで、その企業の中でコーヒーを振る舞う機会をいただいたこともありました。

今まで「若者無業者」について知らなかったという方でも、ふとしたきっかけで若者が活躍できる場を提供できることもあると思うんです。

「売らない珈琲屋さん」にも来ていただいて若者と話してもらえると、そこから広がっていくこともあると思います。今年(2025年)の3月にも開催予定(外部リンク)ですのでお近くの方は、ぜひお越しください。

編集後記

「売らない珈琲屋さん」を知った時、「なぜ売らないことが就労支援につながるんだろう?」と気になり、今回、お話を伺いました。

本来であれば失敗を重ねて成長をしていくはずの若者たちが、失敗を許されにくい社会の中で萎縮している姿が見えてきた取材となりました。

また今回の取材で印象的だったのは、宮内さんが「お金を得るのが怖い」という若者に合わせて柔軟に考え方を変えたことによって、「売らない珈琲屋さん」が生まれ、若者に変化を起こしたという点です。

人手不足がますます加速する社会の中で、社会の側が柔軟さを持つことの重要性を感じました。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。