未来のために何ができる?が見つかるメディア

地球温暖化に対してスポーツで何ができるか? Jリーグが取り組む気候アクションとは?

- 地球温暖化とそれに伴う異常気象によって、日常生活だけではなくスポーツにも支障が起きている

- Jリーグサステナビリティ部では、公式試合の二酸化炭素の排出量を可視化し、使用する電力を再生可能エネルギーで賄うといったアクションを実施

- 日本財団HEROsPLEDGEでは、まずは、プラスチック製品使用量を減らすことを提唱

取材:日本財団ジャーナル編集部

地球温暖化に伴う平均気温の上昇、記録的な大雨、台風などの異常気象。これらはすでに、私たちの生活に大きな影響を及ぼしています。実際、気象庁からは「2024年の日本の平均気温は、1898年の統計開始以降で最も高くなった」と発表されており、暑さに弱い作物の生育不良や出荷数の低下が問題になっています。

- ※ こちらの記事も参考に:史上最も暑かった2023年の異常気象は、地球温暖化が原因?(別タブで開く)

スポーツ界も例外ではありません。2021年の東京オリンピック、男子マラソンにて、約3割の選手が熱中症による途中棄権を余儀なくされた件や、新潟県で予定されていた「クロスカントリー競技会2023-2024」が雪不足によって中止になってしまった件は、記憶に新しいのではないでしょうか。

ひと昔前の環境であれば難なくできたこと、続けられたことが、地球温暖化の進行によって制限されてしまう。そんな現状を変えようと奮闘している組織があります。

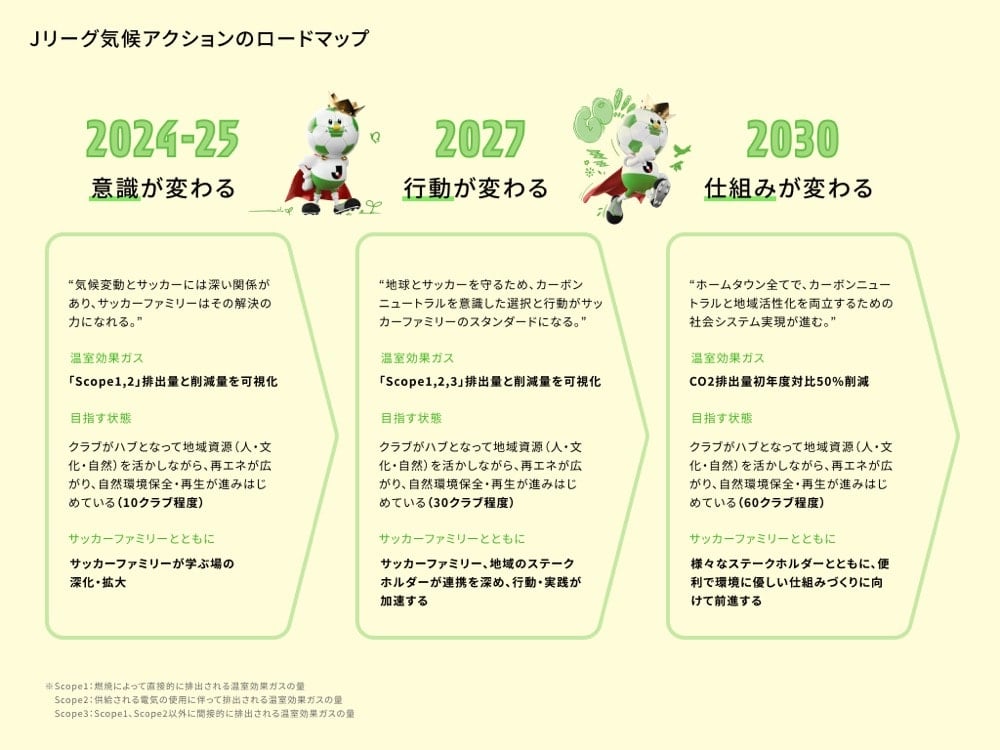

その1つが日本プロサッカーリーグ(以下、Jリーグ)です。Jリーグは、サステナビリティ部(外部リンク)を2023年に設立。2030年までにCO2排出量を初年度対比で50パーセントまで削減することを目標に、地球温暖化に対するさまざまなアクションを行っています。

今回、Jリーグサステナビリティ領域の執行役員である辻井隆行(つじい・たかゆき)さんに、地球温暖化がスポーツ界にもたらしている影響や、解決に向けた具体的なアクション、さらには一人一人が地球温暖化を抑えるためにできることについて伺いました。

また、日本財団が取り組むスポーツ界からプラスチックごみゼロを目指すプロジェクトHEROs PLEDGE(外部リンク)についても紹介します。

2018年以降大雨による試合の中止数が、それ以前の4.7倍に増加

――Jリーグが気候アクション(※)に取り組み始めた経緯について教えてください。

辻井さん(以下、敬称略):Jリーグは今から31年前(1993年)に開幕しました。当初は8府県10クラブで始まったのですが、現在は60のクラブがあり、41都道府県で地域と共に成長していく方針を掲げています。

地域の成長を考えるとき、「Jリーグが地域を元気にする」という側面がある一方で、実際には、地域社会や経済に活力がなければサッカーだけが盛り上がることはあり得ず、だからこそホームタウンという考え方を創立当初から大事にしてきました。

ホームタウンの中で困りごとがあれば、それと向き合っていく。高齢者の方々が運動不足なのであれば、選手が出向いて一緒に体を動かす。障害のある方が活躍する場がないのであれば、そういう場を創出するための取り組みをしてみる。

その一方で、元気な地域社会の土台である地球環境が危機的な状態にあることが気になっていました。特に、気候変動の影響が日に日に強くなる中で、Jリーグとしても根本の問題に取り組まなければいけないはずだと感じ、これまでの活動の器を少し広げ、気候アクションにも取り組むサステナビリティ部という組織を発足しました。

活動を進める中で、地球温暖化の影響で、プロのアスリートが活動するJリーグだけではなく、子どもがサッカーを続ける環境が劣悪になりつつあることも知りました。

小学生のサッカー教室で、グラウンドの人工芝が熱くなり過ぎて、靴下や靴を履いているにもかかわらず、足の裏をやけどしてしまった子がいたという話だったんです。

「このままでは、サッカーをしたいと思う子どもがいなくなるのではないか」「子どもの『サッカー選手になりたい』という夢さえもつぶしてしまうのではないか」という懸念が頭をよぎりました。

未来世代にサッカーができる環境をつないでいくために、気候アクションはJリーグとして欠かせない重要な活動だと考えています。

- ※ 気候変動を抑え、持続可能な脱炭素社会を築くための行動のこと

――地球温暖化による気候変動は、サッカー界にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。

辻井:Jリーグに関しては、2018年以降、大雨による影響で中止になった試合数は、それまでの平均中止試合数と比べて4.7倍にまで増加しているんです。直近でも、大雨の影響でハーフタイムに入った時点で中断が決まり、後日再試合が組まれたというケースもありました。

こうして予定どおりに試合ができないイレギュラーは、選手のパフォーマンスにも影響を及ぼしますし、安全に楽しくサッカーを観たりプレーしたりするという面においても、決して好ましい環境ではありません。

――ちなみに、他のスポーツでも地球温暖化の影響は出ているのでしょうか。

辻井:はい、出ています。2024年7月には、プロ野球の試合中、投手が熱中症で途中降板を余儀なくされました。それから、東京オリンピックの男子マラソンでは、約3割の選手が暑さで途中棄権をしています。地球温暖化の影響がスポーツ界全体に広がっているといっても過言ではないかと思います。

Jリーグでは2026年までに全CO2排出量を可視化し、未来へつなげる

――地球温暖化への影響に対して、Jリーグは現在どのようなアクションを行っているのでしょうか。

辻井:主に2つあります。1つは「マイナスインパクトを出来るだけゼロに近づける」活動です。例えば、マイナスインパクトの1つにCO2(二酸化炭素)の排出がありますが、2023シーズンより全公式試合のCO2排出量を測定し可視化すると共に、パートナー企業の協力を得て、全ての電力を再生可能エネルギーで賄うようにしました。

その結果、全1220戦の公式試合における電力由来で発生するCO2を実質ゼロにしています。

- ※ こちらの記事も参考に:電気代の2パーセントが発電所やNPOへの寄付に。ハチドリ電力の取り組み(別タブで開く)

辻井:ただ、これだけでは本質的な解決にはつながりません。他にも、練習中や、ファンやサポーターの移動時、スタジアムで出している料理を作る時など、さまざまな場面でCO2は排出されています。

こうした部分も排出量を可視化できるようにしていく必要があり、現在はそれらを測定するためのガイドラインを作成しています。2026年からJリーグの全クラブで測定できるようにする予定です。

――もう1つのアクションは、具体的にどのような内容なのでしょうか。

辻井:マイナスをゼロにする活動と並行して、Jリーグがハブとなって社会に対してポジティブなインパクトを生み出すための仕組みづくりにも注力しています。現在取り組んでいるのは、気候変動に関する勉強会を兼ねた小学生向けのサッカー教室「Jリーグ×小野伸二 スマイルフットボールツアーfor a Sustainable Future supported by 明治安田」(外部リンク)です。

このプログラムでは、元サッカー日本代表の小野伸二(おの・しんじ)さん、子どもさん、保護者の方々と一緒に気候変動について考える時間を設けています。他にも中村憲剛(なかむら・けんご)さんや内田篤人(うちだ・あつと)さんなど、サッカー界で有名な方々に、地球温暖化による異常気象と気候変動の現状について話していただく動画を制作し、気候アクションの普及に努めています。

――勉強会を兼ねたサッカー教室に参加された子どもや保護者からは、どのような声が届いているのでしょうか。

辻井:印象に残っているのは、当時小学校3年生の男の子からもらったアンケートの内容です。そこには「自分が変われば家族も変わるし、兄弟も変わる。先生も変わるかもしれないから、まずは自分から変わりたい」と書いてくれていました。

おそらくですが、小野さんがサッカー教室で必ず話す「自分の未来は取り組む姿勢と努力した時間で変えられる。取り組むことを諦めなければ未来は変えられる」という言葉を真摯に受け止めてくれたんだと思います。

保護者の方もその言葉に本当に胸を打たれたのでしょう、「自分でもできることを考えないといけないと思いました」と書いてくださっていました。

――気候アクションの呼びかけに対する自治体やクラブ関係者からの反応はいかがでしたか。

辻井:当初は、「興味はあるけれど事業として始めるのは難しい」という声もありました。しかし、サステナビリティに関することや気候アクションについて発信を続けていくうちに、認知度は高まってきましたし、各自治体やクラブでもしっかりと取り組んでいきたいという考え方が主流になりつつあるように感じています。

実際に水戸ホーリーホック(外部リンク)は2024年にGXプロジェクト宣言を出し、クラブが自治体や地元の企業、金融機関と共に、地域の環境を破壊しない形の再生エネルギー導入に取り組んでいます。このようにさまざまな自治体、企業を巻き込んだ取り組みが広がっていくとうれしいですね。

――地球温暖化による気候変動を本質的に解決するためには、さまざまな組織を巻き込んでいくことが重要な気がします。

辻井:おっしゃる通りです。Jリーグ、自治体、企業、金融機関、NPO、市民などが単独でこの問題に取り組んだとしても、できることに限りがあるでしょう。それぞれ得意とする分野が異なる組織が協力できれば、取り組める内容の幅はもっと広がるはずで、地球温暖化の本質的な解決にもつながると信じています。

――最後に、地球温暖化の進行を少しでも抑えたいと思っている人が、まず取り組めることはなんでしょうか。

辻井:まず、地球温暖化や気候変動の現状について知ることが重要です。なんとなくではなく、なぜ、どういう経緯で気候変動が起きていて、今どういう状態なのか、このままいくとどうなってしまうのかを具体的に知ろうとしていただけたらと思います。

また、そこで得た知識を誰かに伝えることも大切です。一人が上げる声は小さいかもしれませんし、なかには意味がないと思ってしまう人もいるかもしれません。しかし、地球温暖化を本質的に解決するには、一人一人がこんなにも問題意識を持っているんだと、企業や自治体、国に知ってもらうことで、彼ら、彼女たちの行動を後押しすることが必要だと思います。

声を上げることは、埋もれがちな問題を可視化させ、変化をもたらすきっかけになります。ぜひ今日から実践してみてください。

スポーツ界から使い捨てプラスチックごみをゼロに。「HEROs PLEDGE」のアクション

地球温暖化の要因の1つとなっているのが使い捨てプラスチックごみの大量生産・廃棄です。スポーツ界でもさまざまな場面でプラスチック製品が使われています。

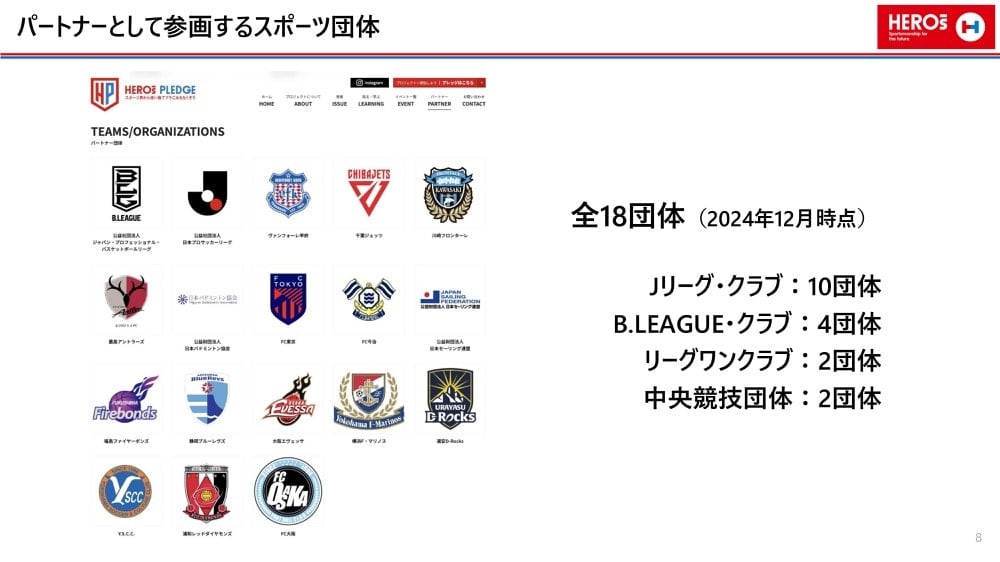

日本財団が推進するプロジェクト「HEROs PLEDGE(ヒーローズプレッジ)」(外部リンク)では、「2027年度末までに、主要スポーツの興行における使い捨てプラスチックの量半減」を目標に、アスリートと共に、さまざまなスポーツ会場でプラスチックごみ削減に向けた活動を行っています。

同プロジェクトのチームリーダー・藤田滋(ふじた・しげる)さんに、本プロジェクトの活動内容や、スポーツ界を取り巻く地球温暖化の影響、現在抱えている課題について伺いました。

――スポーツ界からは、どれくらいの使い捨てプラスチックごみが出ているのでしょうか。

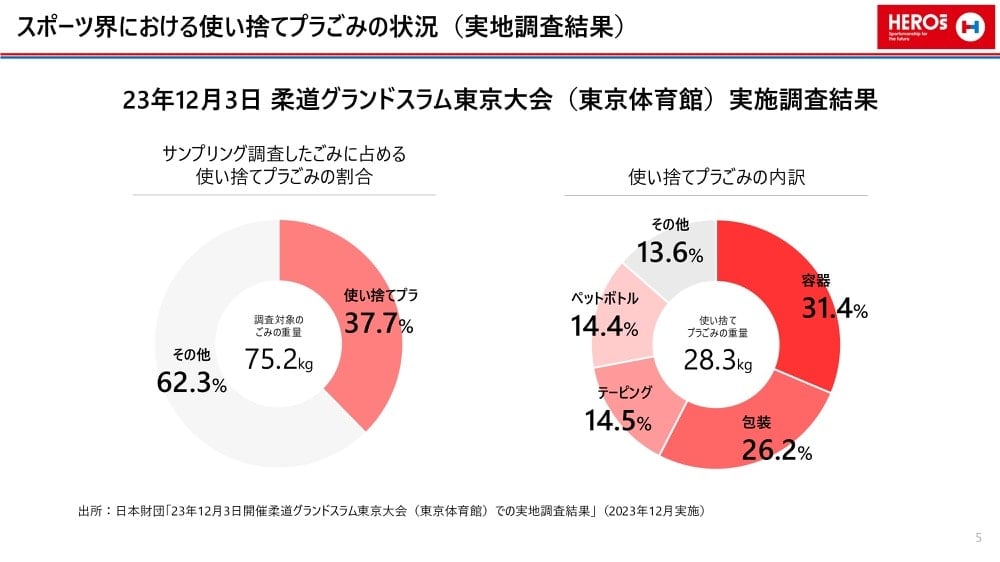

藤田さん(以下、敬称略):実際に1つの試合会場で調査を行った結果、ごみのうち約4割が使い捨てプラスチックでした。この割合は重量ベースなので、個数ベースでは多くが使い捨てプラスチックでした。

またその内訳ですが、キッチンカーや売店で出される食べ物の容器、飲み物のカップ、グッズの包装、持ち込まれるお菓子の包装、ペットボトルなどが大半を占めていました。

――プラスチックごみの削減に向けた活動を、アスリートと共に行っているのは、なぜですか。

藤田:近年は個人の興味、関心がある情報しか見られない社会的風潮があります。私たちはその興味、関心と地球温暖化の課題を結び付けようと考えました。スポーツはまさに、社会課題を結び付けるのに適していると思います。

日本で活躍するアスリートや、応援しているクラブから地球温暖化に関する情報が発信されれば、ファンやサポーターの目に留まるでしょうし、実際に応援している選手が、地球温暖化の進行を抑える行動を取っていたら「自分も何かやってみよう」と思う人はいるはずです。

しかし、地球温暖化の問題に取り組む体制がしっかりとつくられているスポーツ団体はまだまだ少ないように感じています。実際に、さまざまなスポーツ団体にアンケート調査を行ったところ、環境に関する施策を行っている団体は半数近くいたものの、専門の担当者の配置や、予算の確保に関して十分とは言えませんでした。

もちろん、なかには地球温暖化を解決しようと熱量高く取り組んでいただいている方もいます。ですが、組織全体で取り組まなければ根本的な問題解決に向けた事業を展開することは難しいでしょう。このあたりの意識は少しずつ変えていく必要があると考えています。

また、自治体や企業などの協力も不可欠です。

――最後に地球温暖化の進行を少しでも抑えたいと思っている人が、まず取り組めることはなんでしょうか。

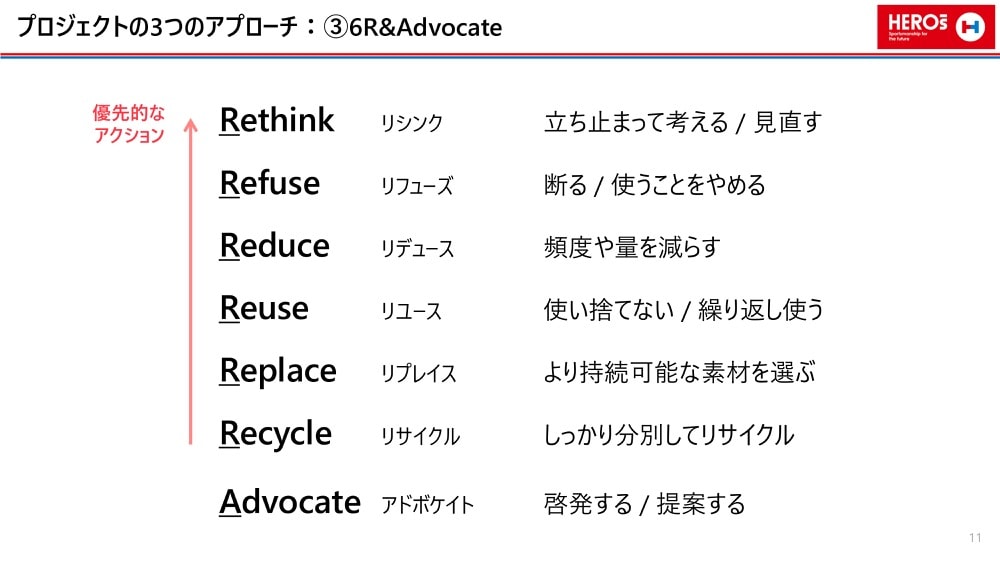

藤田:ぜひ、HEROs PLEDGEが掲げる6R(外部リンク)を実践していただきたいです。私たちのプロジェクトでは、Reduce(プラスチック製品使用量を減らす)、Reuse(繰り返し使用する)、Recycle(リサイクルを意識してゴミを分別)の他に、Refuse(プラスチック製品の使用をやめる)、Replace(プラスチック以外の製品を代用する)、Rethink(プラスチック製品の使用について考える・見直す)といった目標を設定しています。

最初から全てを実践することは難しいと思うので、まずはプラスチック製品使用量を減らすReduceから始めてみてはいかがでしょうか。

編集後記

Jリーグは設立当初から地方創生を掲げており、社会貢献活動に関しても活発と伺い、取材を申し込みました。

靴を履いていてもやけどをする――。地球温暖化の影響は想像以上で、改めて人ごとではいけないと思いました。身近なコミュニティからの発信があれば自分ごとにもしやすいと感じました。

さまざまな業界からこういった発信がされていけばと思います。

〈プロフィール〉

辻井隆行(つじい・たかゆき)

1968年生まれ。早稲田大学大学院社会学科学研究科(地球社会論)修士課程修了。1999年、パートタイムスタッフとしてパタゴニア東京・渋谷ストアに勤務。鎌倉ストア、マーケティング部門、卸売り部門を経て、2009年から2019年まで日本支社長を務め、社会/環境課題の解決を目指す活動などを推進。2019年11月に同社を退職。一般社団法人や企業の戦略コンサルなどを務めた後、Jリーグの社外理事に就任。2023年1月に執行役員となり、サステナビリティ領域の取り組みを推進している。

Jリーグ公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。