未来のために何ができる?が見つかるメディア

体の一部を本物さながらに再現! 見た目も、心も支えてくれる人工装具「エピテーゼ」をご存じですか?

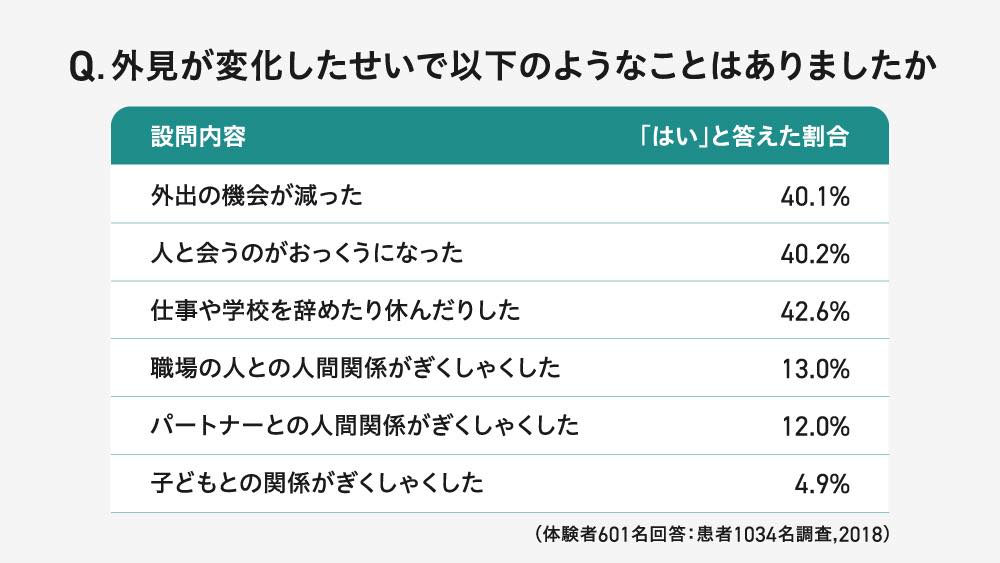

- 体の一部を失ったことに悩んでいる方は世の中に多く存在しており、外出の機会が減ったり、学校や職場を辞めたりしてしまう人も少なくない

- 「エピテーゼという選択肢」があまり知られておらず、エピテーゼの普及や支援が広がっていない

- 「理解しようとする姿勢を持つこと」「かわいそうというラベルを貼らないこと」「人と違うという目で見ないこと」が大切

取材:日本財団ジャーナル編集部

「エピテーゼ」とは、事故や病気、先天性疾患などによって失われた体の一部を、本物さながらに再現する人工装具です。一人一人の身体的特性に合わせて自然な見た目を再現できる点が大きな特長となっています。

- ※ こちらの記事も参考に:手足を失った人の可能性を広げる「義肢装具」。技術と支援で体を動かす喜びを(別タブで開く)

体の一部を失った方の中には見た目へのコンプレックスを抱え、人と関わることが苦手になってしまった方や、社会復帰に困難を抱える方も少なくありません。そうした方々の「見た目」と「こころ」の回復を支えるのが「エピテーゼ」の役割です。

東京都台東区にあるエピテーゼ専門サロン「エピテみやび」(外部リンク)では、体の一部を失った女性を対象に「エピテーゼ」のオーダーメードを行っています。

エピテーゼが「見た目」と「こころ」の回復を支えるとはどういうことなのか、また体の一部を失った当事者の方はどのような悩みを抱えているのか。「エピテーゼ」の製作者であり、エピテみやび株式会社の代表取締役・田村雅美(たむら・まさみ)さんにお話を伺いました。

当事者にさえ認識されていない「エピテーゼの存在」を広めたい

――エピテーゼ専門サロン「エピテみやび」の活動について教えてください。

田村さん(以下、敬称略):弊社では事故や病気によって体の一部を失われた方、生まれつき指が短い短指症や、生まれつき耳の形が小さい小耳症、または、ない状態である無耳症といった先天性疾患のある方などに向けた「エピテーゼ」をオーダーメードで製作をしています。

――田村さんが「エピテみやび」を立ち上げた経緯について教えてください。

田村:事業を始めたきっかけは、乳がんを患った友人との出会いでした。彼女は手術で片方の胸を全摘出し、「人の目が気になって大好きだった温泉に行けなくなった」と落ち込んでいました。機能面でも、「胸の左右差があることでブラジャーがずり上がってくる」「服のシルエットに違和感が生まれてしまって、薄着になるのが怖い」という困りごとを抱えていたんです。

私は以前、歯科技工士として働いていたことがあり、技術を磨くために渡米した時に、エピテーゼに出合っていました。そこで、彼女に「エピテーゼを使わないの?」と聞いてみたんです。すると「お医者さんも教えてくれなかった」「手術以外の選択肢を知らなかった」とすごく驚かれたんです。

田村:当事者が困っているのに、「エピテーゼ」の存在があまり知られていないのはすごく不思議でした。実はその頃、歯科技工士としての技術を活かし、エピテーゼの製作を始めていたんです。それが人の役に立つことを知り、彼女にも背中を押される形で、少しずつ活動を始めました。

そこから、同様の悩みを抱える多くの方々と出会い、私の活動を通じて「エピテーゼ」の存在を知った方からの相談が増えていきました。そして2017年にサロンを設立、ビジネスコンテストのグランプリを獲得し、2018年に起業しました。

――今回エピテーゼの実物を初めて見たのですが、本物さながらに精巧ですよね。

田村:人体には、一人一人全く異なる特徴があるため、対面にて複数回打ち合わせをし、お悩みやご希望はもちろん、肌の色やシワの入り方など、お客さまにとって自然に見えるように、エピテーゼを仕上げています。また、「エピテーゼ」を使用する状況に合わせた工夫もあります。

例えば、フラダンスをしている方の指を製作した際は、踊りで重視されている指先の形に合わせて、ぴんと伸ばした形に仕上げました。講師としてマイクを持つ機会が多い方には、自然にマイクを握ることができるよう、指先を少し丸めた形で仕上げました。このように、お客さまのご利用になりたい場面に合わせてオーダーメイドでお作りしていきます。

現在ご依頼いただいている部位の割合は、手足の指が9割、残りが耳や胸が中心となっています。医療用シリコンを使っているので、人体にも安全ですし、水洗いもできます。取り外しもすごく簡単で、付け替えもスムーズです。

「元の自分に戻れた」という声が多数。見た目に特化した「エピテーゼ」だからこそ解決できること

――「エピテーゼ」を求める方は、どのような悩みを抱えているのでしょうか。

田村:手の指は、日常的に人の目に触れやすい部位だからこそ、人前に出ることに恐れを感じてしまうという悩みを多く聞きます。例えば、「接客中にレジでお金を渡すことが嫌になってしまう」「事務仕事で書類を渡すときに気になってしまう」「人前でサインをするのが怖い」「恋愛に前向きになれない」といった悩みです。

あとは、「話し相手が自分の指ばかりを見ていて、全然話を聞いてくれない」という声もありました。

――周囲の視線や反応に対する不安要素が大きいのですね。では、「エピテーゼ」を装着された後の反応についても教えてください。

田村:事故や病気で後天的に体の一部を失った方からは、「元の自分に戻れた」という言葉をいただくことがすごく多いですね。目に涙を浮かべながら、「やっと人前に出られるようになった」とおっしゃる方もいました。

自然な見た目を求めていた方には「まさに自分が探し求めていたものです」とおっしゃっていただきました。実はその方は、美容師としてお仕事をされていて、ご自身が人前に立つ機会も多く、“見られること”が職業の一部とも言えます。だからこそ、「自然であること」は、その方にとって欠かせない条件でした。その方は長く愛用してくださっており「外出時は家の鍵、スマホ、指の3点セットが必需品です」とお話ししてくださいました。

「エピテーゼ」を作った後に「大好きだった人にアプローチをしました」といった、「エピテーゼ」が前向きな変化につながったエピソードもありました。「エピテーゼ」で外見を補うことで、心の中にあった自分らしさを出せるようになったのではないかと感じています。

――「エピテーゼ」が見た目だけでなく「こころ」を支えるものになっているんですね。

田村:その通りです。また、お客様からはネイルやピアスができないという悩みも多く寄せられています。周囲と比べて自分はネイルすら楽しむこともできないのかと、悲観的になってしまうそうです。

当サロンでは、先天的に爪のない方や、事故で爪が変形した方などに向けた「爪エピテーゼ」、耳の外側にある耳介が全く形成されない無耳症や小耳症の方に向けた「耳エピテーゼ」も製作しています。無耳症の方で、お母様の遺品であるピアスを着けたいという思いから耳エピテーゼを作られた方もいました。

田村:そのほか、自己免疫疾患による皮膚の損傷や陥没のある方、生まれつき口唇(くちびる)が割れている口唇裂(こうしんれつ)の手術痕を隠したいという方には「皮膚エピテーゼ」をご案内しています。

――これほど幅広い悩みに「エピテーゼ」が対応しているとは驚きました。ネイルやピアスなど、おしゃれに関する悩みは盲点でした。

田村:ささいなことに思えるかもしれませんが、義肢ではカバーできない切実な悩みです。見た目に特化した「エピテーゼ」だからこそ解決できるものだと考えています。私は「エピテーゼ」を医療器具ではなく、ウィッグやメイクのように生活に溶け込んだアイテムにしていきたいと考えています。

より多くの人が「エピテーゼ」を「知る」ことが、当事者の選択肢を広げる

――日本での「エピテーゼ」の認知や普及はまだ十分とはいえません。その背景について、田村さんはどのように考えていますか。

田村:例えば、指を失った人が医療機関に相談に行くと、足の指を手に移植するような手術や、義指を提案されることが多いそうです。しかし、当事者の方によっては、望んでいるサポートと一致しないことがあります。

外見の変化を支えるケア「アピアランスケア」をしっかり行っている医療機関はまだ少なく、医療の現場からエピテーゼという選択肢にたどり着くことが難しいのが現状です。また、「エピテーゼ」を使った「アピアランスケア」は、がん治療による外見の変化に対して提供されるケースが多く、先天性疾患や事故で体の一部を失った方をカバーしているものは少ないと感じています。

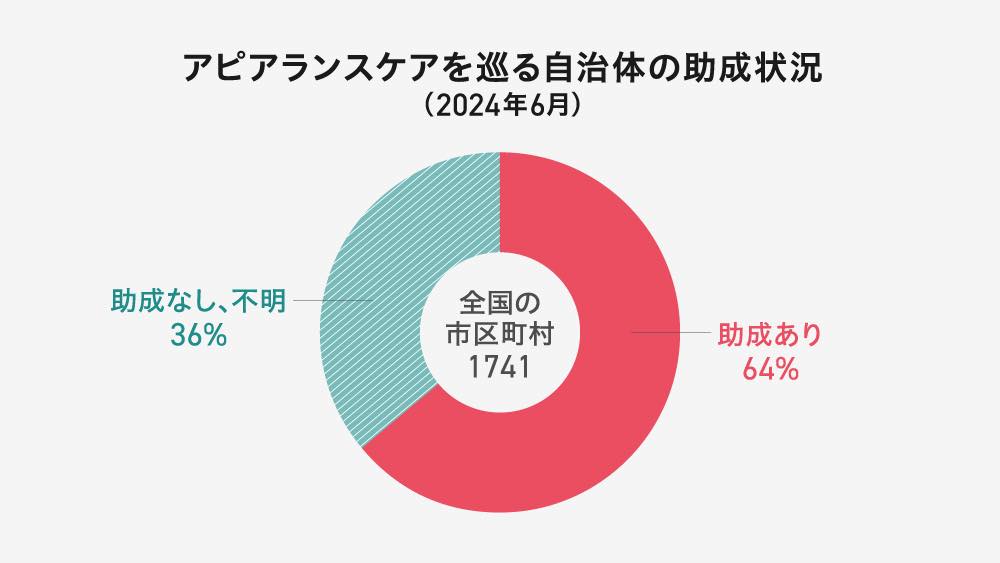

ここ数年で、一部の自治体では助成金による支援が始まり、少しずつ認知が広まってきたと感じていますが、全国的に見るとまだ不十分です。

――「エピテーゼ」の認知や普及には制度的な整備も関係しているということですね。

田村:そうですね。あとは、欠損を隠すために装着している方も多くいるので、当事者自身が積極的に情報を発信しづらいという側面もあります。

また、障害に関する話題に関して慎重な傾向があることも影響していると思います。パラリンピックやメディアの影響で、体の一部を失った方に対する認知は広がっているように感じますが、人の痛みに軽々しく触れるのは、はばかられるものです。そうした背景が重なることで、認知や普及が進みづらいのだと考えています。

――「エピテーゼ」について、より多くの人に知ってもらうために、どのような工夫や取り組みをされていますか。

田村:当事者に限らず、広く情報を届ける必要があると考えています。「エピテーゼ」について知っている人を増やすことで、当事者に選択肢として伝える機会も増やすことができるからです。

そのため、どなたでも気軽に訪れることができる展示会を積極的に開催しています。展示では、「エピテーゼ」の実物に触れたり、装着前後の写真を見たりすることができます。また、「エピテーゼ」の製作に特別な免許は要らないため、制作技術に興味を持つ方が増えれば、より広く「エピテーゼ」を普及できるのではないかと考えています。

――体の一部を失った方々にとって居心地の良い社会にしていくために、私たち一人一人にできることを教えてください。

田村:まずは、「エピテーゼという選択肢があること」「体の一部を失ったことで困っている人がいること」を知ることが大事です。それを頭に入れておくことで、彼らの力になったり、解消のきっかけを提供したりすることができます。

そして、触れてはいけないものとしてタブー視するのではなく、「理解しようとする姿勢を持つこと」「かわいそうというラベルを貼らないこと」「人と違うという目で見ないこと」を通して、人として尊重することが必要だと考えています。

「エピテーゼ=かわいそうな人が着けるもの」と悲観的なイメージを持たれがちですが、前向きにコンプレックスと向き合い、おしゃれに美しくなるためのものだと捉えています。将来的には美容室に行くような感覚で、気軽にエピテーゼを利用できるようになればいいなと思っています。

編集後記

体の一部を失った方の悩みやコンプレックスは、当事者でない人が全て理解するのは非常に困難です。何か声をかけようとしても、それ自体がタブーに感じて及び腰になってしまうこともあります。

そうした当事者の悩みを少しでも軽減するのが「エピテーゼ」です。しかし、まだまだ世間的な認知が低いことに問題意識を感じ、今回取材しました。田村さんの言うように、周りの人がエピテーゼの存在を知っていれば当事者により早く情報を伝えることができます。

「タブー視して何もしないのではなく、その人を理解しようとすること」。田村さんの心がけは社会に生きる私たちにとって大きなヒントになると感じました。

撮影:永西永実

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。