未来のために何ができる?が見つかるメディア

障害者の就労を応援する雑誌『コトノネ』の目線から考える、誰もが暮らしやすい社会とは?

- 就労継続支援B型事業所(※)で働く障害者の平均工賃は月23,053円。自立した生活を送るのは難しいのが現状

- 2012年から障害者の働く姿、生きる姿を伝えようと創刊されたのが、季刊誌『コトノネ』

- 障害の有無で世界を分けずに、お互いに作用しあうことで、誰もが活躍できる社会は築ける

- ※ 一般企業で働くことが難しい障害や難病のある人に就労の機会を提供するとともに、就労に関する知識や能力を向上するための訓練を行う支援事業

取材:日本財団ジャーナル編集部

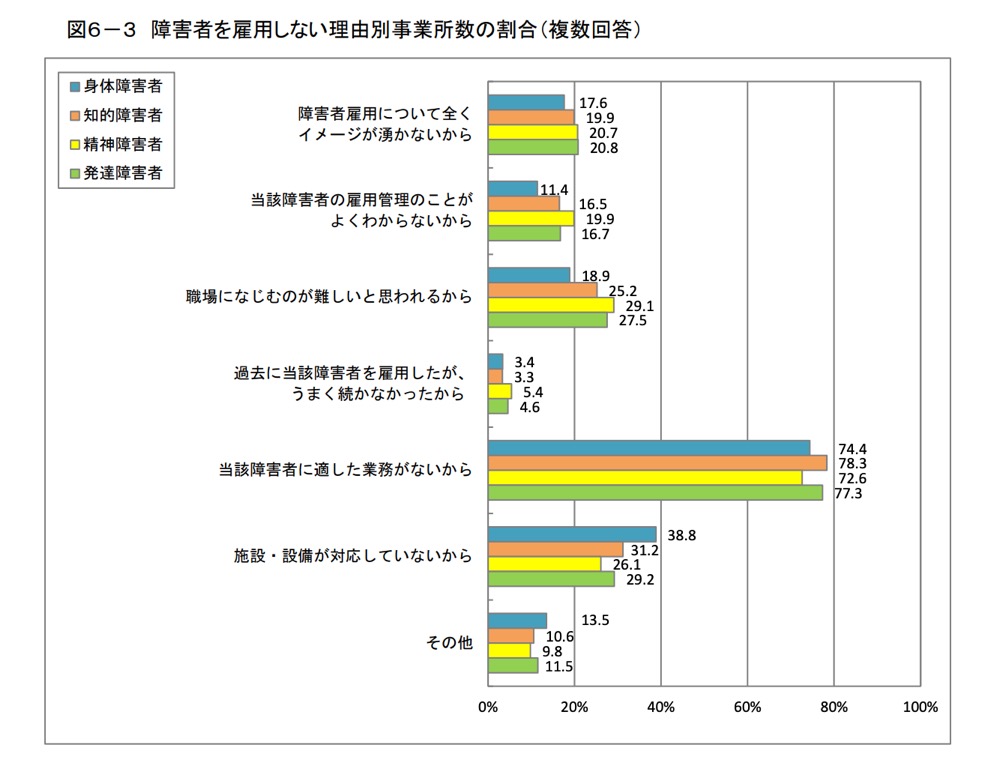

障害者の就労は巡る課題は、いまだに山積しています。厚生労働省の調査(外部リンク)によると障害者総数約1,165万人のうち、就労していない18〜64歳の在宅障害者数は約487万人ととても多く、受け入れる側の体制が整っていないこともあり、働くことが難しい状況といえるでしょう。

- ※ こちらの記事も参考に:なぜ「障害者雇用」が進まないのか? 障害者雇用コンサルタントに聞いた(別タブで開く)

さらに働くことができたとしてもその賃金は低く、2025年の厚生労働省の調査(外部リンク/PDF)によると、2023年度の就労継続支援B型事業所で働く人の全国平均工賃は2万3,053円となっており、この賃金だけで自立した生活を送るのが難しいことは明らかです。

- ※ こちらの記事も参考に:“脱福祉”型就労施設が目指す障害者の経済的自立。活躍できる職場づくり(別タブで開く)

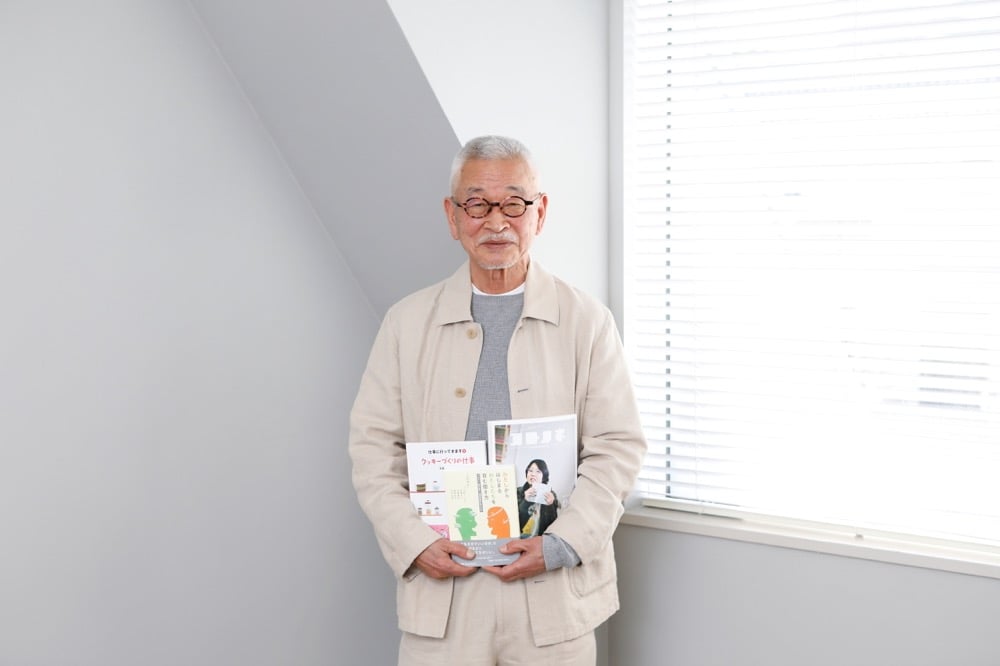

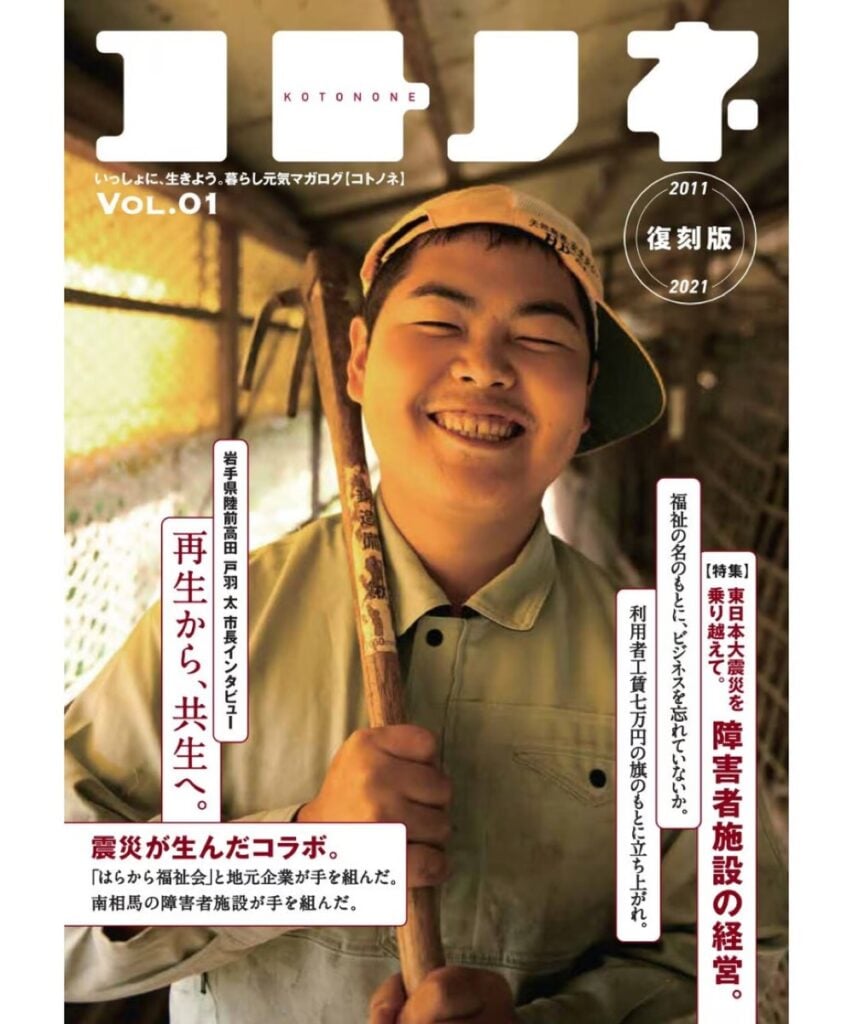

そんな背景もあり、障害者の働く環境を改善するために2012年に創刊されたのが季刊誌『コトノネ』(外部リンク)です。以来、13年にわたって、障害者の働く姿だけでなく、生きる姿も伝えてきました。

編集長を務めるのはデザイン会社を経営する里見喜久夫(さとみ・きくお)さん。「もともと、自分は障害者とは全く関係ないと思っていた」と話す里見さんは、2011年に起きた東日本大震災をきっかけに『コトノネ』を発行し、障害のある方々と向き合う経験を重ねてきたそうです。

発行を続ける中で見えてきたものについて、お話を伺いました。

東日本大震災で自分を見つめ直し、社会の当事者になるため雑誌発行を決意

――『コトノネ』を創刊した理由について教えてください。

里見さん(以下、敬称略):きっかけは東日本大震災でした。地震の翌日、福島の原発が爆発したという報道を見てあぜんとして。地震だけなら復興できると思っていたのですが、原発の報道を見て、この先どうなるのか全く分からない不安を感じました。

せめて自分ができることを……と、僕としては精一杯の額を被災地に寄付をしたのですが、これで心が落ち着くかと思ったら、逆にざわざわしたんですね。

――なぜ、ざわざわしたのでしょうか。

里見:「寄付をしただけで済ませるのか」という心の声がしたように思ったからです。また、もう1つ心をざわつかせていた理由は、原発が爆発したことによって、元の社会に戻すのではなくて、新しい社会をつくっていく復興になるだろうと直感的に思ったからです。

「そんな新しい社会の当事者になりたい」、そんな思いがふと浮かびました。

商品企画やそのデザイン制作などの会社を経営してきましたが、これまでの人生を思い返してみると、結局僕がやってきたことはお金を生み出すことにしかつながっていませんでした。子どもが一人いますが、子育てだってほとんど奥さんに任せきりだったんです。

そんな自分を深く反省し、これからは社会の当事者になろうと思ったんです。

――社会の当事者。それが『コトノネ』をつくることだったわけですね。

里見:はい。そこに行き着くまでもかなり時間がかかりました。障害者の雑誌という形に行き着いたのは、当時、役員を務めていたプロサッカーチームのFC町田ゼルビアで、被災地に絵本を届ける活動をした際に、障害者福祉施設の方に手伝ってもらったからです。

そのうちのお一人に、「障害者のつくった商品を紹介する雑誌を発行してもらえないか?」と頼まれました。そうすれば商品を買ってくれる人も増えて、結果的に障害者の賃金を上げることにもつながるだろうというわけですね。

でも、当時の僕は障害者のことを何も知らなかったし、誤解を恐れずに言えば、自分には関係ないことだと思っていたんです

その方は「里見さん、障害者は一生懸命働いても1カ月に1万3,000円くらいの給料にしかならないんですよ。びっくりするでしょう」と言われて、確かに驚いたのですが、実は賃金の低さにびっくりしたわけではなくて、障害者が働いているということにびっくりしたくらいです。それぐらい無知だったんです。

社会の当事者になると宣言していましたし、利益に直結しないものに投資をすることで視界が広がるという考えも持っていたので、「3年くらいはやってみるか」と、軽い気持ちで『コトノネ』を創刊しました。

――実際に創刊してみて、どのようなことを感じましたか。

里見:創刊してみて、いろいろな発見がありました。特に印象に残っているのは、発行にあたって、世の中の人たちは障害のある方が作った商品をどう受け止めているのか、市場調査を行ったことです。

その結果、積極的に「買いたい」と思っている人が全体の約10パーセント、逆に「買いたくない」と考える人も約10パーセントいることが分かりました。そして残りの約80パーセントの人たちは、特に強いこだわりは持っておらず、社会の流れや周囲の影響を受けて行動する傾向があることも見えてきたんです。

つまり僕たちは、この80パーセントの人たちの中でも「買いたい」と思っている層の近くにいる人たちに向けて発信していけばいい、と気がつきました。実際に購入した人たちが商品をいいものだと感じれば、周囲にもその良さが自然に広がっていき、さらに購入につながるのではないかと思ったんです。

――市場調査を行ったことで新たな発見があったのですね。

里見:そうなんです。調査を通して、もう一つ大切なことにも気づきました。それは、媒体の姿勢として「障害者が一生懸命作ったから買ってください」という伝え方はしないということです。その代わりに、本当に素晴らしい商品を紹介することを大事にしようと決めました。

というのも、障害のある方が作った商品を積極的に買いたいと答えた人たちに、「友人にもその商品を贈りたいですか?」と尋ねたところ、多くの方が「贈りたい」と答えたんです。

その理由を聞いてみると、一番多かったのは「商品自体がおいしい、もしくは良いものだと思ったから」というものでした。それが自然な気持ちだと思います。さらに「この商品を障害のある方が作っていることを友人にも伝えたいから」という声もありました。

つまり、質の高い商品を届けることで、自然とその背景にあるストーリーも伝わり、社会に広がっていく。そんな可能性を感じた出来事でした。

障害者について知ることは、世界や社会を見直し、視野を広げてくれる

――『コトノネ』は当初3年くらいはやってみるかというお気持ちだったとのことでしたが、創刊してから10年以上続けていらっしゃいますね。

里見:そうですね。最初の取材を通じて、障害についてもっときちんと学ばなければいけないと感じた出来事がありました。

初めての取材で障害者施設を訪れた際、自分の中に無意識の偏見や距離感があることに気づかされたんです。どこかで接し方に戸惑いを感じていた自分に、施設長が「うちの人たち、勘が鋭いですよ」とそっと声をかけてくれました。おそらく、私の表情や態度に緊張が出ていたのでしょうね……。

取材が終わった後、「自分は今、何をしようとしているんだろう」と深く考え込んでしまいました。このままでは、関わる方々に対して失礼になってしまう。だからこそ、障害とは何か、障害のある方々の生き方や視点について、きちんと向き合い学びたいと思いました。

また、雑草生態学を専門とする農学博士の稲垣栄洋(いながき・ひでひろ)さんに『コトノネ』でインタビューした際に伺った「自然界での障害」の話が、いまも忘れられません。

私たちが食べているお米は、突然変異で生まれた“実を落とさないイネ”が起源だそうです。本来、植物は実を落とすことで子孫を残しますが、1万年ほど前に偶然、実を落とさないイネを見つけました。それは植物にとっては自然の摂理に逆らう存在だったかもしれませんが、人間にとっては収穫しやすく、やがて大切に育てられるようになり、米食文化が広がっていったといいます。

一方で、もともとの性質を持つ“実を落とすイネ”は、いまでは「雑草イネ」と呼ばれることもあり、栽培管理の面では苦労の対象とされることもあるそうです。

里見:この話を聞いたとき、何を正常とし、何を異常とするのかは、すごく曖昧なものであって、決められるものじゃないなと思ったんです。

ただ、正直に言うと、こうした例えを自分のような健常者が語ることに、どこかでためらいや怖さも感じています。「きれいごとだ」「当事者じゃないから言えるんだ」と思われるかもしれないし、その批判も分かる気がするんです。

それでも、障害のある方々と関わる中で、自分の中の普通や当たり前がどれだけ狭かったかを突きつけられました。

世界は1つの価値観だけでは成立しません。自分と異なる存在を無視や排除するのではなく、共にあることで初めて社会は前に進める――そう思わされました。

障害について考えることは、結局はこの社会全体のあり方を見つめ直すことにつながっている。今はそんな実感を持っています。

大切なのは障害の有無にとらわれず、誰もが暮らしやすい社会にすること

――里見さんが今後、目標としていることはありますか。

里見:昨年から、企業の方や障害者施設の方々と一緒に、新たな取り組みを始めました。テーマは「リメイク」です。リメイクといえば、着られなくなった服を捨てずに、新しい服や全く別のものに作り変えることが一般的によく知られていますが、私たちは服にとどまらず、もっと広い意味での“リメイクの世界”をつくっていきたいと考えています。

これからの時代、環境問題の観点からも「捨てずに活かす」という発想は、ますます重要になっていくと思います。実際、アップサイクルという名前でこういった動きがすでに広がっています。

だからこそ、日本でもこのリメイクという営みを、ファッションだけでなくさまざまな分野に広げていきたい。そして、そのプロセスに障害のある方々が主体的に関わり、共につくる存在として活躍できるような場を育てていきたいと考えています。

ものを捨てない未来を目指すことは、人を排除しない社会をつくることにもつながる。そう信じて、活動の意義を丁寧に伝えていきたいと思っています。

――誰もが活躍できる社会にするために、一人一人ができることを教えてください。

里見:障害の有無にとらわれず、より広い視野で社会を捉えることが大切だと思います。僕自身、障害福祉の現場に関わるようになって、本当に世界が広がったと感じています。

正直なところ、昔の自分は、障害のある方々が生きている世界は、社会の中のごく一部のように思い込んでいたところがありました。でも実際に関わってみると、むしろそこには多様な生き方や価値観があって、社会そのものを見つめ直すような深い示唆に満ちていたんです。

今の社会は、障害の有無にかかわらず、困難な状況に置かれている人たちがたくさんいます。その中で、障害のある方々が歴史の中で獲得してきた権利や社会運動からも学べることは本当に多いと感じます。

障害があるかどうかで世界を分けるのではなく、それぞれが交わり影響し合いながら、誰もが暮らしやすい社会を一緒につくっていくことが、これからますます大切になると思っています。

障害者の就労のために一人一人ができること

- 障害の有無や思い込みにとらわれず、社会の多様な側面に目を向けてみる

- 障害のある方々が生み出した商品やサービスに関心を持ち、応援する

- 互いの違いを尊重し合いながら、誰もが暮らしやすい社会づくりに関心を持つ

偶然、書店で『コトノネ』を手にし、デザインや想定もおしゃれで気になったので、取材の申し込みをしました。

社会課題について知るとき、それが必要なことだと分かっていても、自分の無力さを感じてしまい苦しくなることがあります。しかし、『コトノネ』を読んでいるときはむしろ苦しさを感じことが少なく、もっとこの世界について知りたいと思わせるような何かがありました。

それが里見さんのいう「障害者の世界こそ可能性を秘めた大きな世界」という言葉に表れているのかもしれないと思いました。

さまざまな発見に満ちた『コトノネ』は全国の書店の他、わずかなスペースを使ったコトノネ軒先書店(外部リンク)でも販売中です。

撮影:永西永実

〈プロフィール〉

里見喜久夫(さとみ・きくお)

1948年大阪府生まれ。株式会社コトノネ生活代表取締役、株式会社S3ブランディング会長。2012年に季刊『コトノネ』を創刊。発行人・編集長。一般社団法人農福連携自然栽培パーティ全国協議会、NPO法人就労継続支援A型事業所全国協議会の設立に関わる。

コトノネ 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。