未来のために何ができる?が見つかるメディア

教育の機会をすべての子どもに。外国にルーツを持つ子どもたちの学びを支える日本語初期指導教室とは?

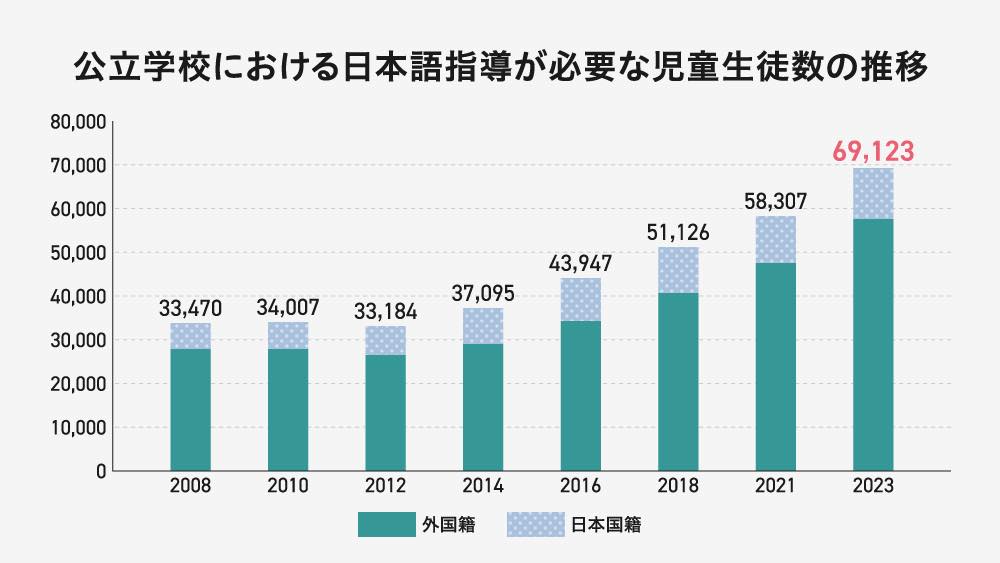

- 日本語指導が必要な外国ルーツ(※)の子どもの数は約7万人。10年間で約2倍に増加している

- 愛知県西尾市では日本語初期指導教室を設け、子どもたちの教育支援に取り組んでいる

- 出自に関係なく子どもたちに必要な教育を届けることが、日本の未来の可能性を広げる

取材:日本財団ジャーナル編集部

- ※ 外国ルーツの子どもとは、親のどちらかまたは両方が外国出身者である子どものこと。外国籍の子ども、日本国籍(あるいは二重国籍)の子ども、外国出身の保護者と共に暮らす子どもなどが含まれる。多種多様な背景を持つ子どもたちを包括して「文化的言語的に多様な背景を持つ児童生徒」という呼称も使われている

外国人労働者や留学生の受け入れが進む中、日本で暮らすその家族も増加傾向にあります。それに伴い、日本語での日常会話が十分にできない、もしくは学習活動への参加に支障が生じている、いわゆる「日本語指導が必要な生徒」(※)も増えています。

- ※ 「日本語指導が必要な生徒」とは、海外から帰国した児童生徒、外国人児童生徒、重国籍や保護者の一人が外国籍であるなどの理由で日本語以外の言語を家庭内で使用しているなどの事情により、「日本語で日常会話が十分にできない児童生徒」及び「日常会話ができても,学年相当の学習言語能力が不足し,学習活動への取組に支障が生じている児童生徒」のこと。引用:文部科学省「日本語指導の対象となる児童生徒」(外部リンク)

文部科学省の調査によると、2023年の公立学校における「日本語指導が必要な生徒」は6万9,123人。また、こうした生徒が在籍する学校は約1万3,000校に上ります。

日本語が十分に習得できていない状態で子どもたちが学校に通い始めると、授業についていけなかったり、コミュニケーションを取れずに孤立してしまったりと、さまざまな困りごとを抱えてしまうことに。一方で、文部科学省が2023年5月に行なった「外国人の子供の就学状況等調査」(外部リンク)では、そもそも学校に通っていない可能性のある外国籍の子どもが8,601人いることも明らかになりました。

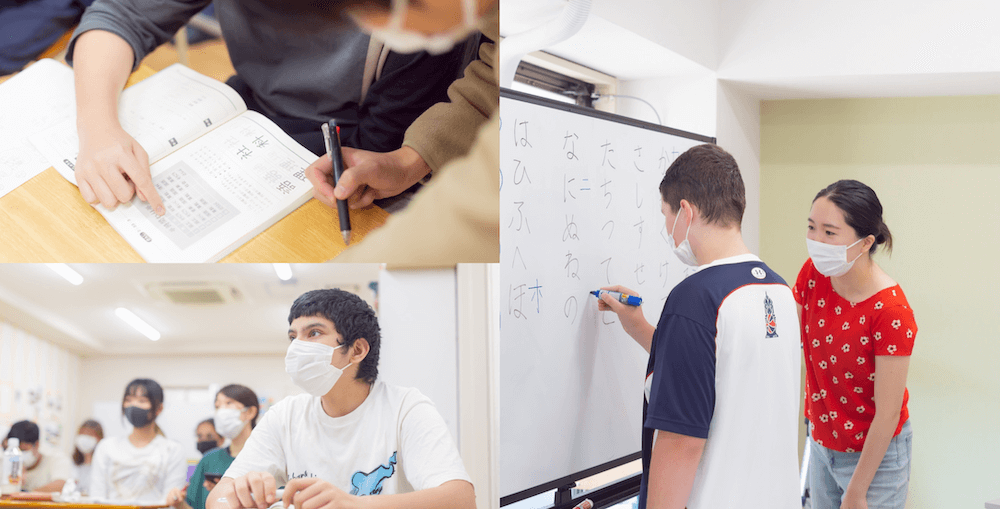

そんな状況を少しでも改善するべく、愛知県西尾市教育委員会では2009年からプレクラス(※)を設置し、2020年から体制を変えて「日本語初期指導教室カラフル(外部リンク)」として運営を開始。海外から西尾市内の小・中学校に編入してきた児童生徒のうち希望者に対し、約3カ月間にわたって、日本の学校生活に必要な基本的生活習慣や日本語指導、教科学習の導入などを行うクラスです。

- ※ 入学•編入したばかりの児童生徒が週に1回ほど在籍校に通いながら週に4回ほど通室するクラス

在籍校に通いながら日本語や日本の学校文化に対する練習ができるので、修了後はスムーズに学校生活を送れるようになると考えられています。

この記事の前半では西尾市教育委員会 学校教育課 日本語初期指導教室カラフルの担当者である菊池寛子(きくち・ひろこ)さんに、後半では日本財団でウクライナ避難民や外国ルーツ子どもたちへの日本語習得支援を担当する神谷圭市(かみや・けいいち)さんに、具体的な支援内容や、子どもたちにとっての教育支援の重要性についてお話を伺います。

学校での困りごとを未然に防ぎ、学びやすい環境をつくる

――まず、「日本語初期指導教室カラフル」(以下、カラフル)とはどんな場所なのか教えてください。

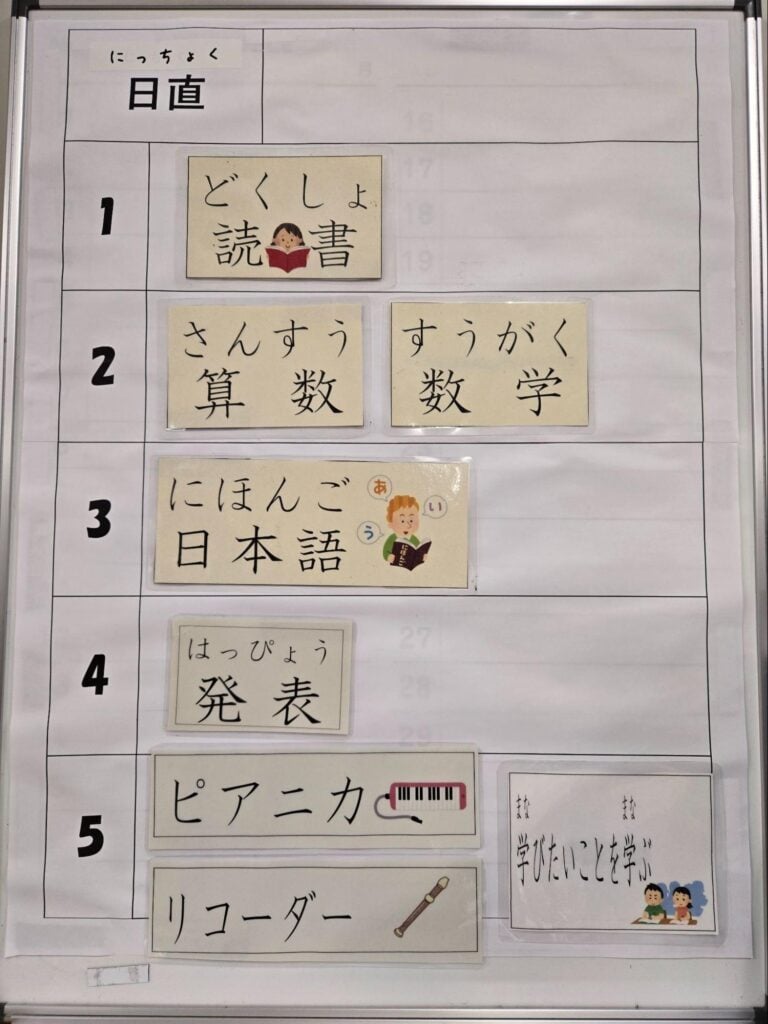

菊池さん(以下、敬称略):西尾市内の小・中学校に在籍している子どものうち、来日間もない子や、日本の学校文化に慣れていない子が希望した場合に、3カ月ほど通う教室になります。日本語だけでなく、日本の学校生活に必要な基本的な生活指導も行っています。

例えば、登校したら下駄箱で靴を履き替える、教室に入ったらランドセルやかばんの中の教材を机やロッカーに入れる、宿題を提出する。休み時間の間にトイレへ行ったり、水分補給をしたり、あるいは給食の盛り付けや掃除も子どもたち自身が担当するといった、日本の学校のさまざまな文化やルールを一つ一つ丁寧に伝えていきます。そうすることで、学校生活をスムーズに送れるようになります。

――指導は3カ月で終了するのでしょうか。

菊池:カラフルでの学びを終了した後は、本格的に在籍する小・中学校に通う形になりますが、カラフルの支援員は市内の学校を巡回し、担任の先生と連携することで、支援が途切れないように努めています。

――カラフルに通っている子どもたちは日本語がほとんど分からない状態かと思いますが、どのように指導を行うのでしょうか。

菊池:現在カラフルには、日本語を習得した外国語を母語とする支援員が20名ほど在籍しており、7カ国語(ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語、フィリピノ語、中国語、インドネシア語、英語)での指導が可能です。ただ、必ずしも毎日、全ての支援員が出勤しているわけではないので、必要に応じて翻訳アプリを使ったり、身ぶり手ぶりで伝えたりすることもあります。

- ※ やさしい日本語とは、文法・言葉のレベルや文章の長さを配慮し、分かりやすくした日本語のこと。参考:東京都多文化共生ポータルサイト「『やさしい日本語』とは」(外部リンク)

――カラフルが設置された背景について教えてください。

菊池:外国籍の住民がかなり増えてきたことが、最も大きな要因です。2025年5月1日現在、西尾市の総人口は約17万人になりますが、そのうち約1万2,000人が外国籍の方々です(※)。今から10年前は6,000人弱でしたから、およそ2倍に増えたことになります。

外国籍の方の人口増加に伴い、外国籍の子どもたちが学校に通うことで抱える困りごとも増えてきて、子どもたちに対する日本語習得支援の必要性がたびたび教育委員会で議論されてきました。そこで2009年に前身のプレクラスを設置し、2020年度に体制を変えて設置されたのがカラフルです。

※参考:西尾市「人口動向」(外部リンク)

――具体的には、どのような困りごとが起こるのでしょうか。

菊池:まず授業が理解できない、コミュニケーションが取れない、友だちもできないというような事態が起こります。

また、母国の学校には掃除当番や給食当番といった仕組みがないために、当番に気づかず、周りの子から注意をされてしまう。さらに、その注意された内容も理解できないため、自分を否定されていると感じて、けんかのようなトラブルに発展してしまう、というケースもありました。

他にも言葉が分からないことが、子どもたちのメンタル面に大きく影響することもありますね。よくあるのが、母国では成績優秀だったにもかかわらず、日本に来たら学校の授業についていくことができず、成績が悪くなって落ちこんでしまうというケース。なかにはそれをきっかけに、ひきこもり状態になってしまう子もいます。

長期的に日本で暮らす場合、日本で就職することも視野に入れなければなりませんが、ひきこもってしまうと勉強についていけないばかりか、集団生活の経験も乏しくなるため、その分、将来的に自分の可能性を狭めてしまうことになってしまいます。

――生徒だけでなく、保護者や先生への支援も行っているそうですが、具体的にはどのようなことをされているのでしょうか。

菊池:保護者に対しても、日本の学校文化や家庭で行うお子さんへのフォローの仕方について一つ一つ伝えています。例えば、家庭で準備をする学用品の説明から、細かな点では給食当番になった後は白衣を洗濯する、といったことなどです。

先生も日本語が習得できていない子どもたちに対しどのような指導をすればよいのか悩む方が多いので、学校巡回時に相談を受ける機会を設けたり、指導に対する情報共有を行ったりするようにしています

――カラフルに通うことで、子どもたちに起きた変化があれば教えてください。

菊池:日本語が上手になったという声だけでなく、「その子本来の自分らしさが出てきた」「表情が明るくなった」という声も聞きます。その他にも、カラフルの在籍期間が終わってもまだ通い続けたいという子や、将来はカラフルの先生になりたいという子どももいます。そういう声を聞くとこの教室を好きになってくれたということがよく分かり、とてもうれしく感じますね。

私自身、西尾市でカラフルを発足する以前から、日本語習得支援を行ってきました。支援をした子どもたちの中には就職をしたり、結婚をして家庭を持ったりした子もいます。子どもたちに必要な支援を行うことで、未来の可能性がどんどん広がっていくことを実感しています。

少しでもその子らしく生きていく手助けができるよう、今後も支援を続けていきたいです。

――外国ルーツの子どもたちへの理解を深め、教育格差を解消するために、わたしたち一人一人ができることはありますか。

菊池:近所に外国ルーツの親子が暮らしているようであれば、積極的にコミュニケーションを取り、学校や地域のイベントに誘ってみることでしょうか。日本人と友達になりたいという気持ちを強く持っている方が多いので、自分たちが受け入れられたと思うことができれば、もっと前向きに、安心して地域社会に入っていこうと思えるはずです。

また、自治体で開催されている日本語教室でボランティアをしてみるのもおすすめです。興味があれば一度問い合わせてみてください。他にも、そういった教室の情報を知り合いや家族に共有することも、巡り巡って教室を必要とする方の耳に届き、結果的に教育格差の解消につながることもあると思います。

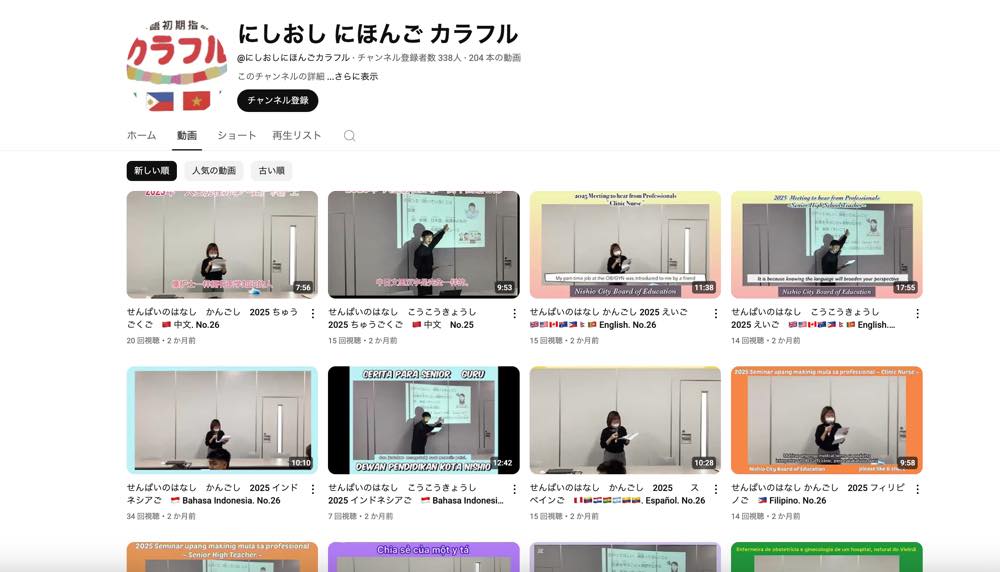

カラフルでは、毎年春にキャリア教育の一環として、働く外国ルーツの先輩の話を聞く会を開いています。その内容は「せんぱいのはなし」として公式YouTube(外部リンク)でも公開しており、1つの内容に対して最大7言語の翻訳動画を制作・配信しています。外国ルーツの子どもたちにとって、自分と似た背景を持つ先輩の話を聞く機会はとても貴重です。そうした情報を周囲に伝えることも、一人一人ができることの1つだと思います。

日本語を楽しく体系的に学べる教材を自治体と協働で制作

カラフルのように、外国ルーツの人々に対して日本語習得支援に乗り出す自治体や団体は増えてきており、日本財団でもその一端を担っています。2023年からはウクライナ避難民向け日本語学校奨学金(別タブで開く)の支給に取り組んできましたが、現在力を入れているのが、外国ルーツの子どもたちが日本語を学ぶための教材開発です。

――現在日本財団が取り組んでいる、外国ルーツの子どもたちに対する日本語習得支援について教えてください。

神谷:学校現場や地域の日本語指導教室などで使用できる、日本語習得用の教材開発を進めています。現在、教育現場では外国人の子どもの就学や、日本語指導が必要な生徒に対する支援体制の充実が求められています。

そこで、日本財団では日本語の習得支援が必要な子どもたちが、体系的なカリキュラムを基に、楽しく日本語を学び、いち早く学校に溶け込むための教材を作ることになりました。

――教材にはどのような特長があるのでしょうか。

神谷:まだ制作段階ではありますが、教材は漫画のような形式になっており、子どもたちが楽しんで学べるストーリー仕立てになっています。また、この教材はオンライン上でも紙面でもどちらでも使えるように制作を進めております。

オンラインで使える教材は「読む」「書く」だけでなく、「聞く」練習や「話す」練習もできるような仕様を目指しています。日本で暮らす子どもだけでなく、海外にいる子どもたちが日本に来る前に日本語を学ぶことも可能になると考えています。

もう1つの特長が、外国ルーツの子どもの教育支援に詳しい福岡市、福岡市教育委員会と、日本財団の3者で連携協定を結び、学校の先生たちの知見を得ながら、制作を進めている点です。2026年度に教材が完成する予定ですので、学校現場や地域の日本語教室などで使えるよう、普及活動にも取り組んでいきたいと考えています。

――子どもたちに対する日本語の習得支援の必要性については、どうお考えですか。

神谷:日本語が習得できていない状態で子どもたちが学校に入ったときに起こる困難は、カラフルの菊池さんの説明どおりで、授業が分からない、友達ができないという状況が起こりやすいです。

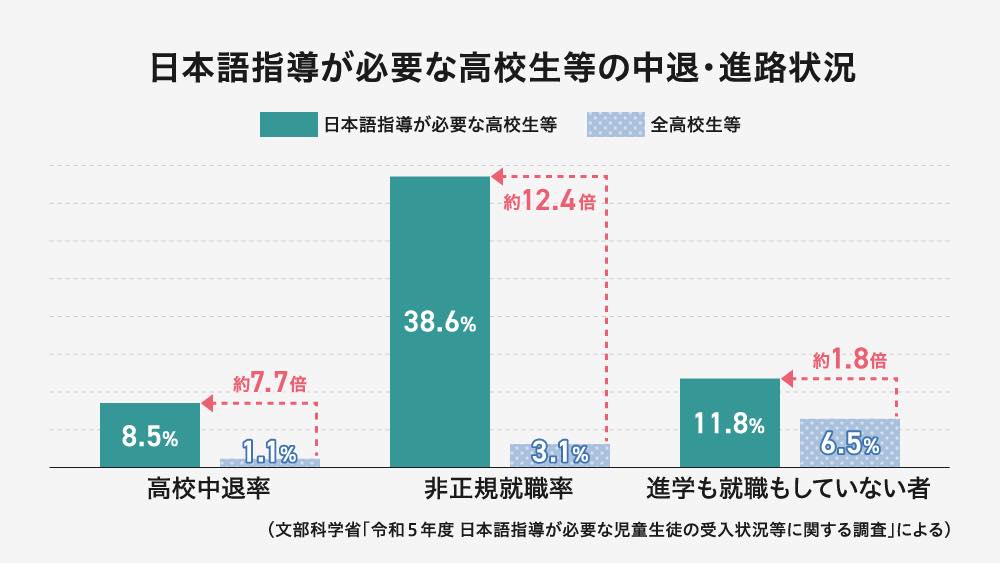

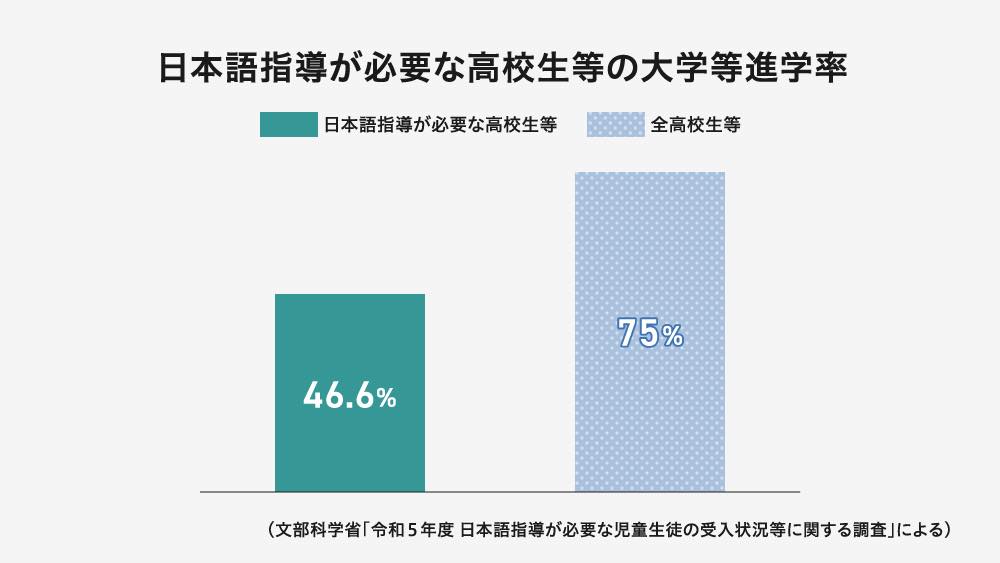

そういった状態が続くと子どもたちは孤立しやすくなりますし、メンタル面で苦しむことも考えられます。これまで以上に日本語指導を必要とする子どもたちが増えたことで、子どもたちが抱える困りごとも可視化されてきました。今後も外国ルーツの子どもたちが増えていくことを考えると、子どもたちの未来、ひいては日本社会にとっても非常に大きな影響を及ぼすと考えています。

今の日本は少子化と労働人口の減少という大きな課題を抱えていますから、外国ルーツの子どもたちに適切な日本語の習得支援を行うことで将来の可能性を広げることは、日本の未来の可能性を広げることにもつながると考えています。

――外国ルーツの子どもたちへの理解を深めたり、支援をしたりするために、わたしたち一人一人ができることはありますでしょうか。

神谷:まずは、外国ルーツの子どもたちに対して先入観を持たず、関心を持つことが大切ではないかと考えています。ウクライナ避難民の方を支援していた時にも感じたことですが、「避難民」という言葉から「脆弱で問題を抱えた存在」という見方を持たれがちだと思います。

しかし実際にお会いしてみると、強い意思を持ち、さまざまなスキル・能力を持つ方が多いという印象があります。外国ルーツの子どもたちに対しても関心を持って接してもらえれば、彼らに対する正しい理解が進むのではないかと思います。

また、意識的に「やさしい日本語」を使ったり、漢字にルビを振ったりすることは、外国ルーツの子どもたちの支援にもつながると考えています。例えば「通学」という言葉では分かりづらくても、「学校に行く」と表現すれば、理解ができる人も増えます。

外国ルーツの子どもの教育現場に直接関わる人は少ないかもしれませんが、普段から一人一人が少し意識するだけで、誰にとっても分かりやすい情報提供となり、外国ルーツの子どもたちを助けることにつながると思います。

外国ルーツの子どもたちの教育格差を解消するためにできること

- 外国ルーツの子どもたちや外国ルーツの方に対し、先入観を持たずに関心を持つ

- 身近に外国ルーツの人がいたら、自らコミュニケーションを取って相手のことを知る

- 地域の日本語教室にボランティアとして参加し、その体験と共に教室の存在を共有する

日本で日本語指導が必要な子どもたちが増えていることを知り、学校現場での課題や支援の方法について知りたいと考え、カラフルと日本財団に取材を行いました。

外国ルーツの子どもにとって、日本語や文化の壁は非常に大きいものです。地域の支援体制の不足により、子どもたちが十分な教育を受けられず、将来の可能性を狭めてしまうことは、あってはならないことだと強く感じました。

地域の日本語指導教室は各地に存在し、外国語ができなくても参加できるボランティアもあるそうです。興味を持った方は、近所に活動可能な場所がないか探してみませんか?

西尾市 公式サイト「日本語初期指導教室カラフル」(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。