未来のために何ができる?が見つかるメディア

誰にでも起こりうる「ひきこもり」。本当に必要な支援とは?

- 増加する「ひきこもり」当事者。原因は多様化し、複数の要因が絡み合っている場合が多い

- 誰でもひきこもりになる可能性がある

- ひきこもりの状態から抜け出すためには、周囲の愛情や安心できる居場所が必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

「ひきこもり」とは、学校や仕事に行かず、家族以外との交流もほとんどせずに、6カ月以上にわたって自宅にひきこもっている状態のことをいいます。

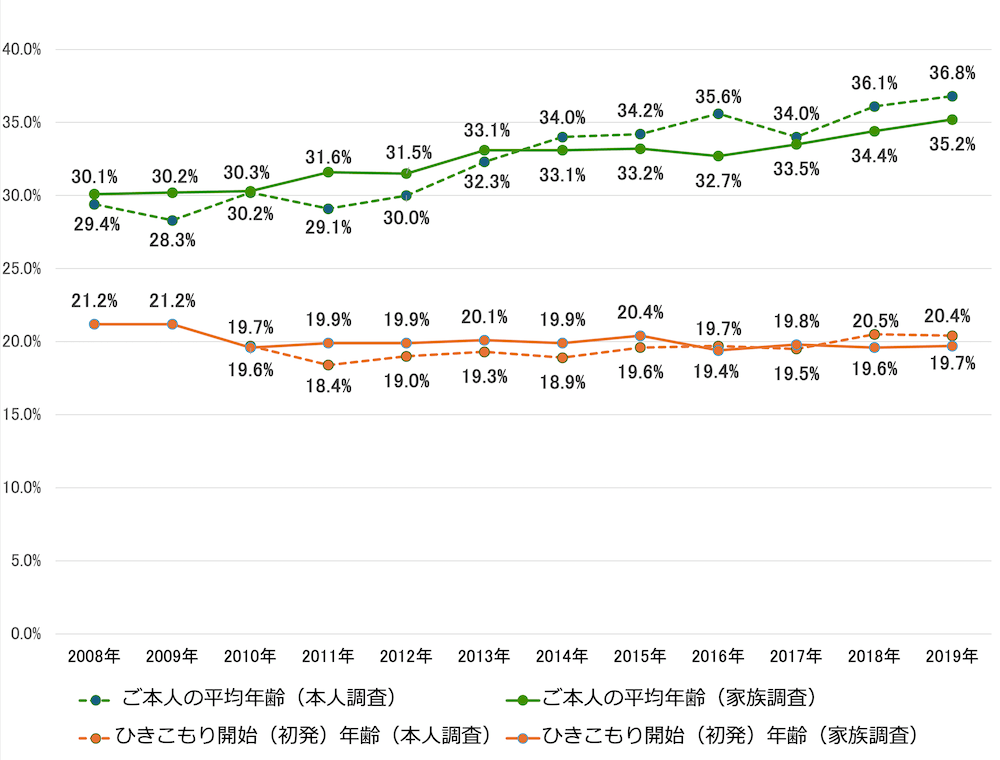

2023年に内閣府が発表した調査によると、15~64歳のひきこもり当事者の数は増加傾向にあり、推定で約146万人(50人に1人)に上ります。一方で、2019年の厚生労働省による資料では、ひきこもりが始まった年齢は20歳前後で変化がないことが分かっています。

そのきっかけは、不登校や職場での人間関係、病気、SNSやゲームなどのネット依存といった、さまざまな理由がありますが、複数の要因が絡み合っている場合も多く、単純なものではありません。

そのような背景から、厚生労働省ではひきこもり当事者やその家族に関わる支援者に向けて、支援のポイントなどをまとめた指針「ひきこもり支援ハンドブック~寄り添うための羅針盤~」(外部リンク)を初めて策定し、2025年1月に全自治体へ通知しました。

その中で、支援が目指す姿を、働くことや社会参加そのものではなく、自らの意思で生き方や社会との関わり方を決めることができるようになる「自律」と明記。そのことにより、支援の対象者を広く捉え、多様化するひきこもりの問題に焦点を当てているのも大きな特徴といえるでしょう。

宮城県仙台市に拠点を置く特定非営利活動法人 わたげの会(外部リンク)は、そんなひきこもり問題に20年以上にわたって取り組み続け、多くの当事者とその家族を支援し、社会復帰を後押ししてきました。今回は、理事長を務める秋田敦子(あきた・あつこ)さんに、多様化するひきこもり問題の現状と、当事者が自律を促すためのヒントを探るべくお話を伺いました。

ひきこもりを抜け出すためには、「親の愛情」を示すことが重要

――わたげの会を立ち上げた経緯を教えてください。

秋田さん(以下、敬称略):元々、学生の頃からボランティア活動に関心があり、老人介護施設や障害者施設を回ってお手伝いをしていました。社会人になり、結婚してからも、定期的にボランティア活動を続けていたんですが、仙台に引っ越してきてからは、さまざまな事情を抱えた人たちが集まれるサロンのような場所を運営するようになったんです。

お年寄りも障害のある方も関係なく集まって、コミュニケーションを交わす。また、それぞれに楽器や歌を練習し、年に1回のペースでコンサートも開くようになりました。すると、そのサロンに、ボランティアセンターの職員に連れられて、ふたりの若者がやって来たんです。彼らは学校にも通えず、ずっと家の中にこもっている。それが、ひきこもりの方々との出会いでした。

彼らは若いのに無気力で、とにかく自信がない。そんな彼らになんとか元気になってもらおうと思い、山菜採りに連れ出したり、お蕎麦を一緒に手作りして近所に振る舞ったりと、さまざまな体験をしてもらったんです。そんなことをしているうちにサロンに来る若者の数が増え、厚生労働省による「ひきこもりガイドライン」作成に呼ばれるようになり、やがては仙台市からも直々にひきこもり支援を応援してもらえるようになりました。

――具体的にはどのような支援をされているのでしょうか。

秋田:状況に応じてですが、ひきこもり当事者に会いに行く「訪問支援」や、個別の事情を伺い相談に乗る「個別面談」のほか、釣りやカラオケ、旅行などのアクティビティを通して社会を体験してもらったり、フットサルのようなチームスポーツを通して他者とのコミュニケーションについて学んでもらったりもしています。

また、学校に通えない人には「学習支援」、社会に出たいと考えている人には「就労支援」もしていて、実際に、連携している医療施設で働くようになった人たちも大勢いるんです。

それと、「家族支援」も重視しています。

――当事者だけではなく、家族の支援もですか?

秋田:そもそも、こういった場所に、ひきこもり当事者が自ら足を運ぶことはありません。自分のことを「俺はひきこもりなんだ」なんて認められる人はほとんどいませんから、支援なんて自分には関係ないと考えるのでしょう。だからこそ、家族の理解が鍵になります。

家族が「ひきこもりとは何か」をちゃんと理解して、正しい接し方ができるようになると、当事者が自ら部屋を出てくれるようになるんです。

――「正しい接し方」とは?

秋田:「ひきこもりを部屋から出す」というと、たいていの人が、無理やり部屋から引っ張り出すことを想像されますが、それは大きな間違いです。本当は彼らだってひきこもっていたいわけじゃないのに、力任せに扱われてしまったら傷つきますし、ますます部屋から出たくなってしまう。

大切なのは、親御さんが愛情を示して、彼らの笑顔を引き出すこと。例えば、ふだんのご飯をお子様ランチ風に盛り付けてあげたり、部屋のカーテンを新しいものと取り替えてみたり、ふかふかの布団を用意してあげたり——。どれも「部屋から出る」ことに直接結びつかないように見えるかもしれませんが、そうやって「あなたのことを気にかけているんだよ」と伝えることで、ひきこもりの人たちの自尊心を高めていくんです。

わたげの会で「人と関わることの楽しさ」を知った

親御さんにたちにひきこもる子どもに対して、優しくアプローチすることを勧めているわたげの会。実際、そういった対応により部屋の外に出て、わたげの会が運営する支援施設に通えるようになった当事者が大勢います。

彼らは一体どんな気持ちを抱えているのか? ひきこもり状態から抜け出し、現在は就職し結婚もしている筆田(ふでた)さんと、社会復帰を目指して支援を受けている山崎(やまざき)さんのおふたりにお話を伺いました。

――ひきこもりになるまでのことを教えてください。

筆田さん(以下、敬称略):大学を卒業したものの就職はせず、かといって大学院に進むわけでもバイトをするわけでもなく、そのままひきこもるようになりました。やりたいことが見つからなくて、そのまま……という感じだったと思います。

山崎さん(以下、敬称略):僕は高校3年の夏頃からひきこもるようになりました。ちょうど進路を決めるタイミングだったんですが、将来どうしていけばいいのか分からなくなり、学校にも行けなくなってしまったんです。

――わたげの会に通うようになってから、どのような変化がありましたか?

筆田:人を信頼できるようになりました。それまではどうしても「他人は怖い。社会は怖い。仕事は怖い」と思い込んでいたんですが、ここで同じような境遇の人やスタッフさんたちと触れ合う中で、人と関わることの楽しさを知ったんです。次第に、他人を怖がらなくなっていきました。

山崎:僕も人と関わることの楽しさを知りましたし、同時に、世の中には本当にさまざまな人がいるんだ、と知りました。ここには僕よりも年上の人たちが大勢いて、そういう人たちが何人も社会復帰していく姿を目の当たりにしたんです。だから、年齢にとらわれて焦る必要はないし、じっくりやりたいことを見つけてもいいのかもしれない、と思えるようになりました。

――やってみたいことは見つかりましたか。

山崎:はい。わたげの会のつながりで保育士の方のお話を聞く機会があったんですが、僕も小さな子どもたちと関わる仕事に就けたらいいな、と考えています。

――筆田さんはもう社会復帰されていますね。

筆田:そうですね。ここのスタッフの皆さんを見ていて、誰かを支援することって素晴らしいなと感じたんです。それもあって、大学の通信制度で学び直し、精神保健福祉士(※)の資格を取得しました。その後、いまの職場で正社員として採用してもらえたんです。

- ※ 精神保健福祉士は、さまざまな原因から心の中に病を抱える人々、さらにはその家族に、社会復帰・快適な日常生活を送るための支援を行う職業

――わたげの会による支援を受けて、もっとも良かったと思うことはなんですか。

筆田:やはり、仲間と出会えたことです。僕はもう卒業生という立場ですが、それでもつながりはあって、一緒に飲みに行ったりしています。もちろん、ひきこもらずに済むならそのほうがいい。ただ、僕はひきこもりだったおかげで、ここの仲間と出会えましたし、その出会いは自分にとって非常に価値のあるものだったと感じています。

山崎:僕も仲間の存在ですね。一足先に卒業していった人たちもよく遊びに来てくれて、社会のことや働くことについて教えてくれます。それは他では得難い時間だと感じています。

筆田:ここに来る人たちって、青春時代をうまく過ごせなかった人たちなんです。だから、心残りもある。でも、仲間と過ごす中でそれを取り戻せますし、社会復帰への足がかりも得られる。僕は結婚して、子どもも持てました。このまま人生を楽しみながら生きていけたらいいなと思います。

大事なのは、「自分で納得し、道を選択すること」

さまざまな理由で働きづらさを抱える就労困難者を支援する、日本財団が推し進める「WORK! DIVERSITY プロジェクト」。同プロジェクトの宮城県におけるモデル事業として、わたげの会は2024年4月に「らしくワークサポーター」(外部リンク)を立ち上げました。

その担当者である田山順也(たやま・じゅんや)さんはどのような思いを胸に、ひきこもり当事者の支援に携わっているのでしょうか。

――「らしくワークサポーター」で大切にしていることを教えてください。

田山さん(以下、敬称略):まずは「ご本人が納得して仕事を選べること」を大事にしています。もちろん、自分で選んだからといって、必ずしも成功するわけではありません。

しかし、自分が納得して選んだ結果の失敗であれば、その経験が成長へとつながり、自らの力でやり直すことができる人も多いんです。一方で、他者から勧められた道に進んでつまずいてしまうと、そのままドロップアウトしてしまいがちです。ですから、就労の際にはその道のりをちゃんと納得して歩んでもらいたいと思っています。

――ひきこもりになる人たちは、どんな気持ちを抱えているのでしょうか。

田山:以前、相談に来られた方がこう言っていました。

「みんなが普通にできることが、自分にはできない。目の前に崖があって、その向こうには普通の世界が広がっていて、そこに行くためにはガラスの橋を渡らなければいけない。だけど、それが怖い。みんなは平気で渡っていくのに、自分は割れたらどうしよう、落ちたら死んでしまう、取り返しがつかないじゃないか、と思ってしまう」と……。

それを聞いて、なるほどと思いました。いざ渡ってみたら大丈夫なことも多いけれど、そこに至るまでが不安で仕方ないんだろうな、と理解したんです。

――2024年7月からスタートしたらしくワークサポーターでは、現在(2025年5月)どれくらいの結果が出ていますか。

田山:これまでに27名の方が利用されていて、そのうちの6名がひきこもり当事者です。ひきこもりの方とその家族にとって、こういう就労支援というものは「ここに行けば、なんとかなるんじゃないか」という、希望に満ち溢れた場所なんです。

そして実際、なんとかなるんです。ひきこもりの方々はもう動けなくなっている状態なので、彼らの前に緩やかなステップを用意して、少しずつ進んでもらう。ですから、私たちのことをうまく利用して、社会復帰してもらえたらいいなと願っています。

「ひきこもり問題」は決して他人事ではない

わたげの会をきっかけに、社会復帰を目指すひきこもり当事者とその家族。彼らのことを「甘えているだけ」や「怠けている」とみなし、「ひきこもりは自己責任」と考える人も少なくありません。しかし、好き好んでひきこもる人はいないのではないでしょうか。

そんな偏見や誤解なくしていくためにどうすればよいのか。秋田さんは私たち一人ひとりにできることを教えてくれました。

――「ひきこもり」という言葉が周知され始めた1990年代と比べて、社会の変化はありましたか。

秋田:昔は、わが子がひきこもりになったら隠す親が多かった。どこか変な子なんじゃないか、と周囲に思われてしまうからです。でも、ひきこもりになる子たちはおかしいわけじゃないし、社会変化の激しい現代に至っては、誰もがひきこもりになる可能性だってあります。

そのような状況を改善するためにも、私は、ひきこもりの子たちと地域の人たちが交流できる場をたくさん設けてきました。結果、以前に比べて理解が進んできたと感じていますが、それでもひきこもる子どもに対し思い悩む親御さんは少なくありません。

そもそも、ひきこもりになる子というのは、非常に繊細なんです。他者とのコミュニケーションが苦手だから、置いてけぼりになってしまう。でも、適切に支援すれば社会に復帰することができますし、ここの卒業生の中には、結婚して自分の家庭を持って、毎年、子どもを連れて挨拶に来てくれる人もいます。

――わたげの会が大切な居場所になっているんですね。

秋田:そうだと思いますし、そうありたいです。きっと、第三の場所になっているんでしょうね。そういう場所があれば、生きる力を失わないだろうなと思います。

――社会問題にもなっているひきこもりの方々に対して、私たち一人一人にできることはなんでしょうか。

秋田:直接的に何かするというよりも、まずは「世の中で起こっている問題に目を向ける姿勢」が当たり前になってほしいと思います。ひきこもりに限らず、いまは誰もがネットの世界に夢中になって、他者と触れ合う機会が減っているんじゃないでしょうか。

仮に会社員として働いている人がいて、「俺はひきこもりとは違う」と自負していたとしても、誰とも触れ合わず、孤独な日々を過ごしているとしたら、それはひきこもりの人とあまり変わらないんじゃないかと思います。心が満たされていないわけですから……。

ですから、ひきこもりの問題を他人事と捉えるのではなく、自分にも近い問題なんだと受け止めて、考えてもらいたいですね。そうして、人と人とが関わることの大切さとしっかり向き合ってもらえたら、と思います。

ひきこもりで苦しむ人をなくすために、私たち一人一人ができること

- ひきこもりは誰でもなる可能性がある。自分ごととして捉え、「甘え」や「怠け」といった偏見を捨てる

- 身近にいたら、本人が焦らず、緩やかに前に進めるよう安心できる環境をつくる

- 失敗してもその経験が成長につながるため、重要なことは本人が納得した上で決めてもらうことが大切

「ひきこもり」という言葉にはどこか特殊な響きが漂います。しかし、孤独になりがちな現代社会において、誰もがひきこもり当事者と同じような苦しみを抱く可能性があることを学んだ取材でした。

だからこそ、ひきこもり問題は誰にとっても重要な問題といえます。自己責任に終わらせるのではなく、安心できる居場所を地域のみんなでつくっていく。それが、ひきこもり当事者のみならず、全ての人にとって生きやすい社会につながるのではないかと思いました。

撮影:永西永実

〈プロフィール〉

秋田敦子(あきた・あつこ)

学生時代に音楽を学び、その頃から、老人介護施設や障害者施設で音楽療法のボランティアに勤しむ。現在はNPO法人わたげの会を立ち上げ、ひきこもり当事者とその家族の支援に取り組んでいる。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。