未来のために何ができる?が見つかるメディア

食物アレルギー対応は命に関わる課題。災害時に誰もが安心して食料支援を受けられる仕組みづくり

- 災害時、食物アレルギーの人は食べられるものが限られ、食料不足や誤食のリスクが高まる

- NPO法人アレルギーを考える母の会では、災害時における食物アレルギー対応の推進に取り組んでいる

- 自助の重要性を知り、いざというときのために、食料を備えておくことが大切

取材:日本財団ジャーナル編集部

世界でも有数の災害大国、日本。被災時の避難生活で重要なのが食料の確保です。2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震、2024年の能登半島地震では、被災地に全国から食料や物資が届けられ、ボランティアによる炊き出しも行われました。

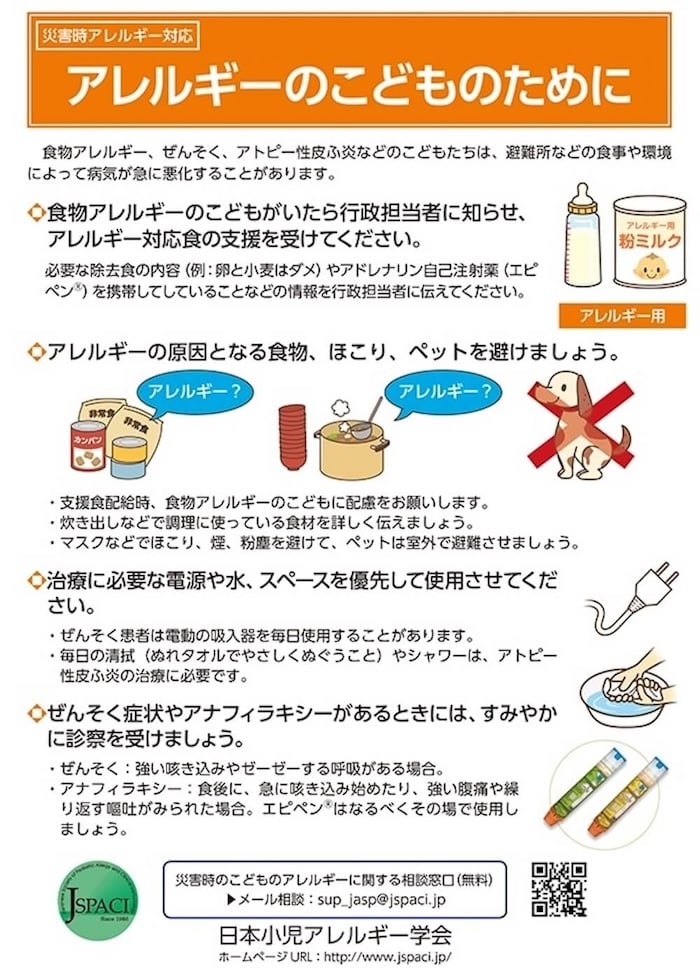

そんな中、見落とされがちなのが、食物アレルギーの人への対応です。食べられるものに制約があるため食事を確保することが難しくなるほか、食物アレルギーに対する理解不足や、それによる誤食のリスクなど、さまざまな問題に直面します。

そんな災害時における食物アレルギー問題を解決するべく活動しているのがNPO法人アレルギーを考える母の会です。1999年にアレルギーの子どもの母親たちによって設立され、年間400人を超える相談支援や、被災地に限っても約160回の研修会を実施し、アレルギー患者を支援するための研究、調査、仕組みづくりに取り組んでいます。

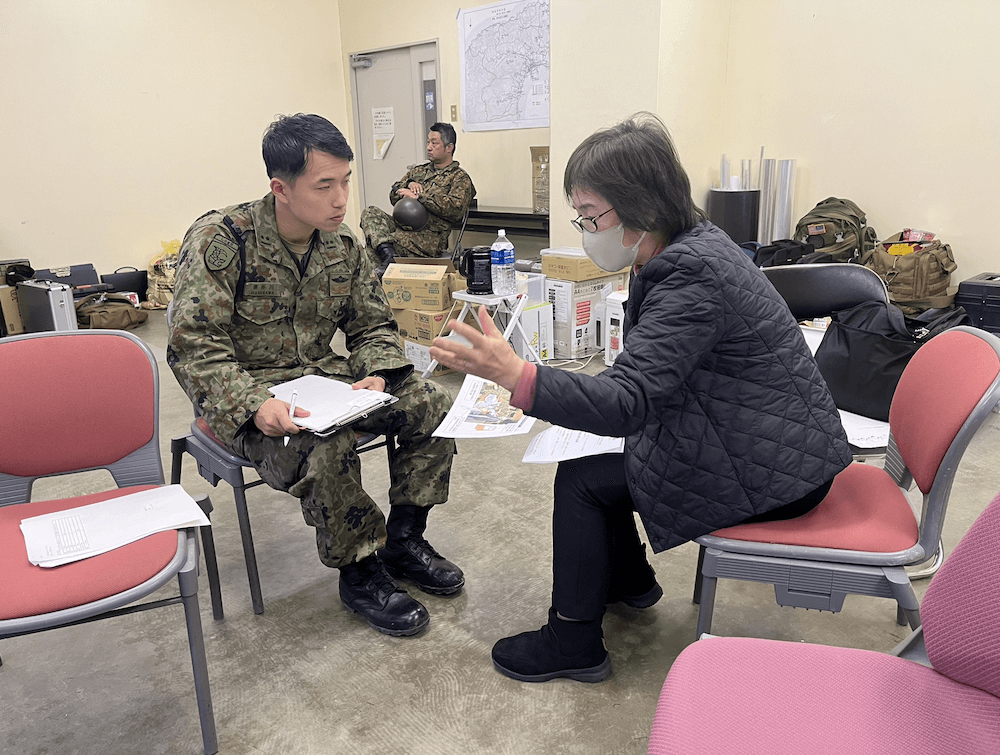

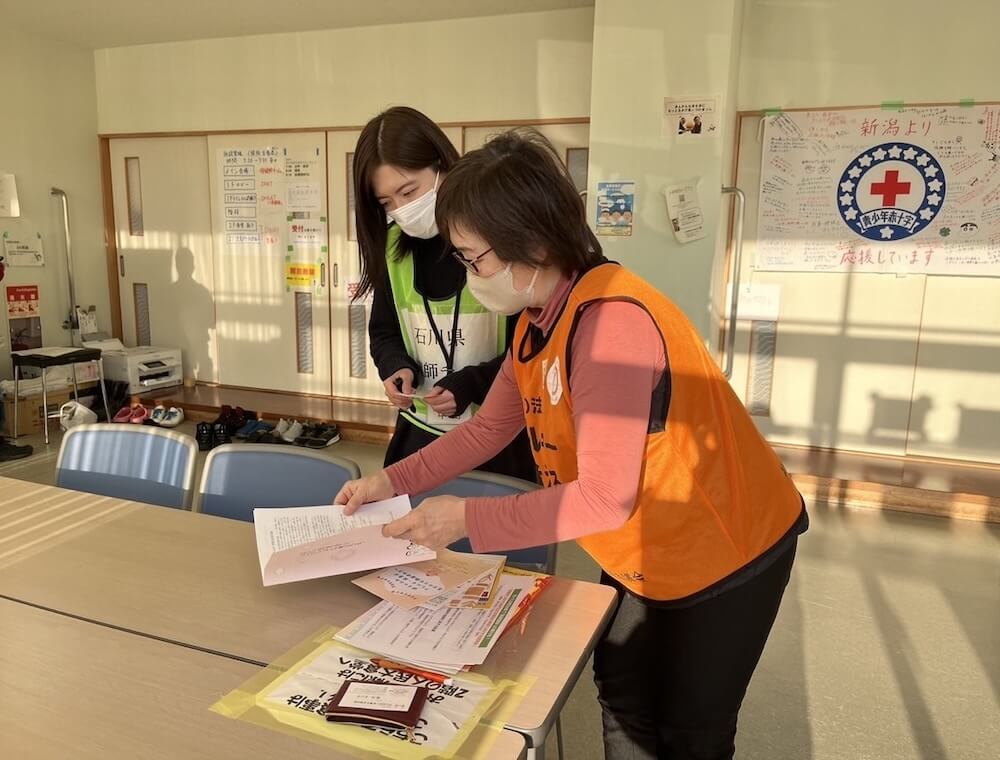

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、発生2週間後に現地入り。自治体や他のNPO団体と連携し、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎などアレルギー患者を支援してきました。

食物アレルギーは、当事者にとってときには命に関わる問題です。災害時において、誰もが安心、安全に食事を取ることができるようにするためには、どのような仕組みが必要なのでしょうか。

アレルギーを考える母の会で代表理事を務める園部まり子(そのべ・まりこ)さん、事務局長を務める長岡徹(ながおか・とおる)さんに、能登半島地震における支援状況を振り返っていただきつつお話を伺いました。

食べたくても食べられない。災害時、食物アレルギーを持つ人が直面する困難

――災害時、食物アレルギーの人はどのような問題を抱えるのでしょうか?

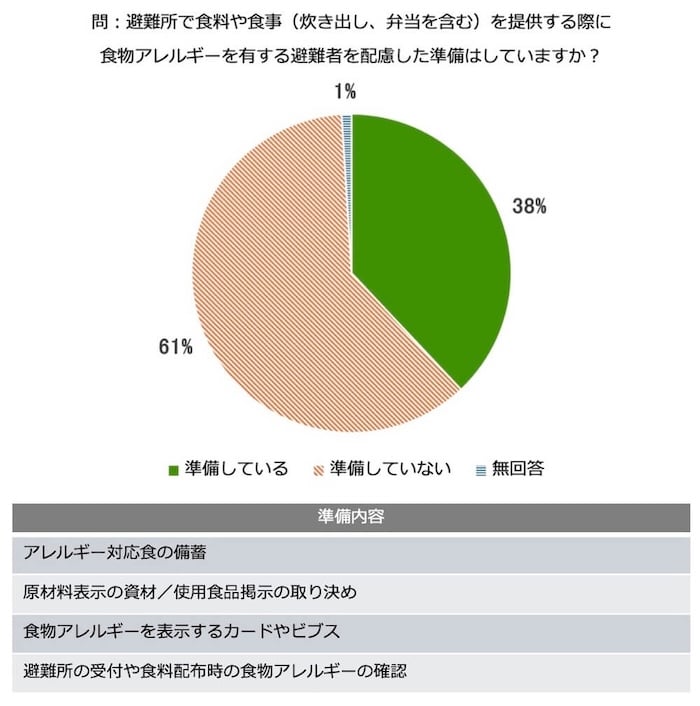

長岡:まず、アレルギー患者に対応した食事が届きにくいという問題が挙げられます。2013年に、内閣府が「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」を作成し、食物アレルギーの人の食料やミルクの備蓄、食事の配慮を各自治体に求めましたが、2020年、2021年に厚生労働科学研究が行った調査では、6割の避難所においてアレルギー対応食の備蓄がないことなどが分かっています。

――自衛隊の給食支援やボランティアによる炊き出しでも、食物アレルギーの人は問題に直面すると聞いています。

園部:提供された食事の原材料が表示されていないために、食物アレルギーの人が食べたくても食べられないという問題があります。「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」で、食事の原材料を表示するよう求めているにもかかわらずです。

能登半島地震で支援活動を行なった3市3町でアンケートを行ったところ、原材料を表示していたのは、6つの自治体のうち、2つの自治体にとどまっていました。

長岡:能登半島地震では、自衛隊以外にも外食事業者による食事の提供やボランティアによる炊き出しが行われました。とてもありがたいことなのですが、一方で、原材料の表示が徹底されておらず、食物アレルギーの人が食べられなかったこともあったと聞いています。

――自宅で避難生活を送っていた食物アレルギーを持つ人もいたかと思います。そういった方々が抱える問題は、また違ってくるのでしょうか。

長岡:アレルギーに関する相談窓口がどこに設置されているのか分からず、助けを求められなかった人や、「(食物アレルギーの)自分よりもっと大変な思いをしている人がいる」と思い、支援を求めなかった人もいました。

食物アレルギーの人への対策や方針は示されている一方、浮き彫りになった課題も

――お話を伺っていると、災害時の対策や方針は示されているものの自治体には浸透していないように感じます。

園部:そうですね。2011年の東日本大震災以降、国は多くの方針を定めてきました。しかし、まだ災害時に食物アレルギーの人々を支援するための体制や、情報伝達経路といった細かな部分の詰めが十分ではないと感じています。

長岡:能登半島地震で被災した自治体にアンケートを行ったところ、「被災直後、マニュアルを活用してアレルギー患者への対応を試みたが、内容の把握や人員の配置に関する打ち合わせが不十分だったため、対応できないことが多かった」という声や、「国の方針通りにアレルギー患者に配慮した備蓄を用意していたが、食物アレルギーの人の状況把握ができず、避難所の対応にバラつきが出てしまった」(いずれも要旨)という声がありました。

――国が決めた方針に沿って行動するために、解決するべき課題は多いのですね。

長岡:確かに課題は多いのですが、決して前に進んでいないわけではありません。これまで大きな災害が起きるたびに現地で活動し、自治体の声を聞いてきましたが、今回のように前向きな課題が挙がったことはありませんでした。

「食物アレルギーの人が炊き出しを食べないのはわがままだ」と考えられていた時代と比べると、食物アレルギーに対する理解や災害時の対応は少しずつ進んでいると肌で感じています。

自治体と個人、それぞれが災害に備えて万全を期すことが大切

――いつ起こるか予測できない災害に備えて、国や自治体はどのようなことに取り組めば良いと考えていますか。

園部:まずは避難所でのアレルギー対応食品の備蓄を進める、そして炊き出しを含む食事等の提供の際に原材料を記載するフォーマットを作っていただきたい。この2つを徹底するだけでも安心できる食事を提供する環境づくりが進むのではないでしょうか。

また物資の備蓄状況を自治体ごとに公表する(※)ことも大切です。備蓄状況の公表は、食物アレルギーの人にとどまらず、まだ物資を蓄えていない家庭の備蓄が進む良いきっかけになると思います。

長岡:災害時の情報伝達経路の見直しも重要だと考えます。能登半島地震では災害発生後、市町村から県に対して支援物資を要請する際の手順の複雑さが課題になりました。

窓口が一本化されず様式も異なっていたため、要請の集約がスムーズにできなかったと聞いています。被災後、国が策定した法律や方針を実行に移すのも、避難所を主体的に運営するのも市町村ですから、市町村が取り組みやすい環境をつくっていただきたいですね。

園部:災害時に食物アレルギーの人向けの自治体の相談窓口を設置することも忘れてはいけないと思います。被災時の相談先を明記したポスターやチラシを作成して、食物アレルギーの人が遠慮せずに自分のニーズを伝えられるよう取り組んでいただきたいと思います。

――一方で、食物アレルギーを持つ人やその家族が取り組めること、心掛けておくことはありますか。

園部:公助だけに頼るのではなく、自ら備蓄しておく「自助」も重要です。食品を少し多めに買い置きしておき、 古いものから使い使った分を買い足して、常に一定量の食品を家庭で備蓄している「ローリングストック」が有効ですね。

また避難生活で支援が必要なときに声を上げられるよう相談窓口を調べておく、そして災害時には遠慮することなく支援を求めてください。自分の命を守ることが、まずは大切です。

- ※ 2025年(令和7年)5月、災害対策基本法が改正され、自治体による年1回の備蓄状況の公表が義務付けられた

食物アレルギーを持つ人たちを取り残さないために、自分や周囲の人ができること

誰もがいつどんな有事が起こっても、安心、安全に食事を確保することができる社会を実現させるために、私たち一人一人に何ができるのでしょうか。園部さんと長岡さんにヒントをいただきました。

【1】食物アレルギーについて正しい情報を知る

食物アレルギーについて正しい情報を入手することが大切。2018年に厚生労働省が「アレルギーポータル」を開設。医療従事者に向けた情報や、一般向けの食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、喘息に関する動画を配信しているので、そこで正しい情報を入手する。また身近に食物アレルギーの人がいる場合は、「(アレルギーポータルといった)信頼できる情報を入手してほしい」と呼びかけてもらいたい

【2】違いを理解する心を持って、食物アレルギーに関する情報を広める

誰しも何かしらの課題を抱えながら生きている。食物アレルギーも一部の人だけの問題と捉えるのではなく、「もし自分だったら」と想像し、その人が当面する苦労を理解し、食物アレルギーに関する情報を自発的に得て、広めることが大切

編集後記

以前、被災地域に食料や物資を送った経験があります。しかし、その時は食物アレルギーを持つ人のことを考えて支援するという発想がありませんでした。この取材を通して、どんなときも「何らかの課題を抱えて困っている人がいる」ことを頭に置いてアクションを起こすことが大切だと感じました。

大規模な災害が増える昨今において、食物アレルギーを持つ人の対応策が全国に広がることを心から願います。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。