未来のために何ができる?が見つかるメディア

申請から採択まで何が大変? 日本財団助成金活用レポート:海を支える人づくり——長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

日本財団では、国内外の社会課題の解決に取り組む公益活動団体に対し、助成金を通じた支援を行っています。

その支援先の1つであるNPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会(外部リンク) は、洋上風力発電を中心に、人材育成や産業振興に取り組む団体です。

今回は、副理事長の 松尾博志(まつお・ひろし)さん に、団体の目標や、助成金を活用して取り組みたい課題、さらに申請時に意識したポイントについて伺いました。

洋上風力発電を支えるプロフェッショナルを育成

――長崎海洋産業クラスター形成推進協議会の活動内容について教えてください。

松尾さん(以下、敬称略):長崎海洋産業クラスター形成推進協議会は、洋上風力発電の人材育成と海洋産業の活性化に取り組んでいる、2014年に設立したNPO法人です。

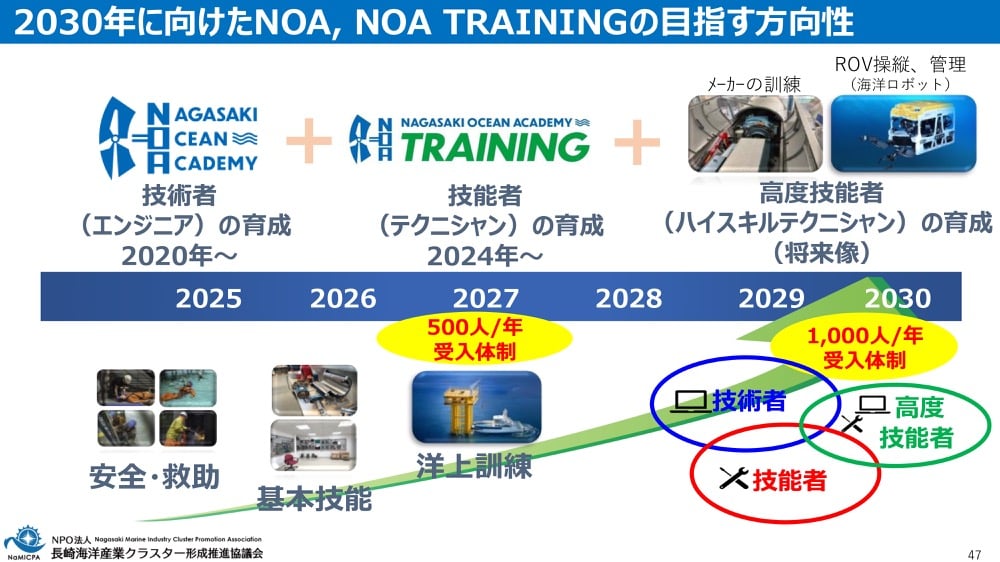

人材育成については、大きく分けて2つの事業があります。1つは2020年10月に開所した「長崎海洋アカデミー(NOA)」(外部リンク) で、こちらは主に陸上で、洋上風力発電の設計や施工管理などを行う技術者を育成しています。年間15〜20回ほど研修を行っていて、これまでに延べ1,100人以上の方が受講しています。

もう1つは、2024年11月に開所した訓練施設「NOA TRAINING」(外部リンク)です。こちらでは、実際に現場で洋上風力発電設備の建設やメンテナンスを行う技能者の育成を行っています。

このほか、環境省が進めている潮の流れを利用した発電機(潮流発電)の実証事業や、低コストで環境負荷を少なく風を観測することのできる浮体式風況観測装置を、国内で唯一開発しました。さらに、地域の漁協と協定を結び、海での実験を希望する企業と漁業者との間に立つ調整役も担っています。

――そもそも、洋上風力発電とはどのようなものでしょうか。

松尾:洋上、つまり海の上に風力発電機を設置し、風の力で電気を作る方法です。仕組み自体は陸上の風力発電とほとんど同じで、風が吹くと風車の羽が回転し、その回転力が中央にある発電機に伝わって電気を生み出します。

海上に設置する大きな理由は2つあります。1つは、陸上と違って広大なスペースを確保できるため、大型の風車を数多く設置できることです。もう1つは、海上にはビルや山といった障害物がなく、風が強く安定して吹くという点です。

陸上では地形や建物の影響で風が不規則になることもありますが、洋上では安定した風が得られるため、同じ規模の設備でも効率よく発電することができるんです。

環境への影響については現在も調査を続けているのですが、現時点では大きな影響は確認されていません。例えば、沖合では渡り鳥のルートでない限り、陸上ほど多くの鳥は見られません。また、魚には、何もない場所よりも身を隠せる構造物に集まる習性があります。そのため、風車の基礎部分に魚が集まり、結果として漁業者にとってもプラスになる「魚礁効果」が期待できます。

――現在、日本で稼働している洋上風力発電所はどのくらいあるのでしょうか。

松尾:長崎県五島市、秋田港、能代港、そして北海道の石狩湾で、合わせて55基が稼働しているほか、北九州の響灘(ひびきなだ)では25基の建設工事が進んでいます。さらに、風が強く採算の見込みが立ちやすい地域を中心に、全国各地で新たな工事が計画されています。

――洋上風力発電を担う人材の数は、十分なのでしょうか。

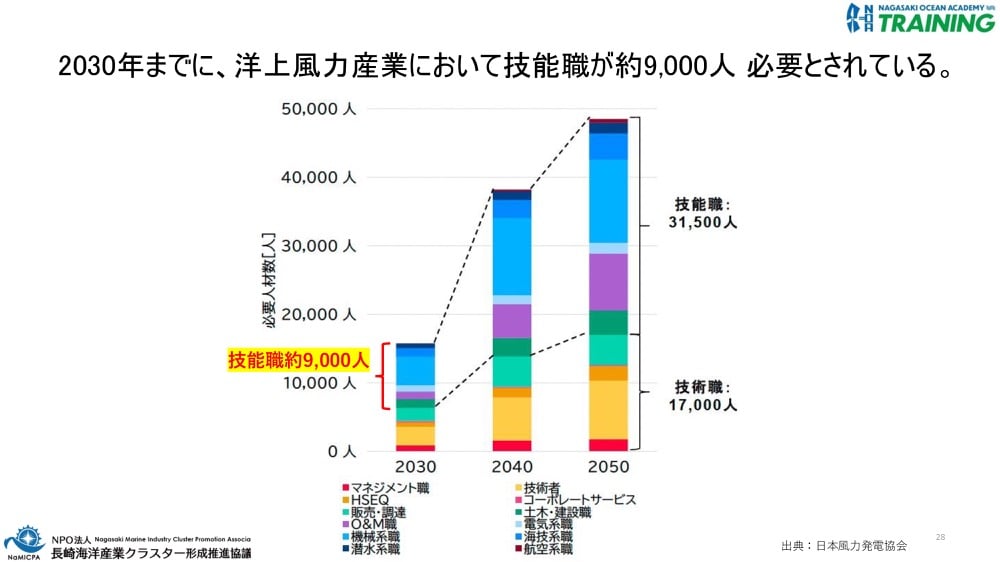

松尾:現在、技能者と技術者を合わせて全国で約5,000人いるといわれていますが、2030年までにおよそ1万6,000人、2050年までには約5万人が必要だと試算されており、現状の約10倍に当たります。全く足りていないのというのが現実です。

そのため、訓練施設で新たな人材を育成する以外にも、電気工事の経験者や、火力発電や原子力発電、石油プラント設計といった他分野からの転職者や配置転換の方も多く、土木系、船乗り、潜水士など、さまざまなバックグラウンドを持つ人が新しく参入しています。

――産官学公が一体となって活動しているとのことですが、具体的な事業例を教えてください。

松尾:例えば「長崎海洋アカデミー」は長崎大学キャンパス内の一室で開催しており、私たちNPO法人が運営を担っています。設立の際には、日本財団や長崎県から助成金をいただいたり、授業内容によっては大学の先生方にも講義をお願いしたりするなど、さまざまな関係機関と連携を取りながら進めてきました。

また、当時は洋上風力発電について日本語で体系的にまとめられた教材がなかったため、この分野の先進国であるオランダの「DOBアカデミー」からスライドの提供を受け、それを基に日本語の教材を開発しました。

――団体の活動を通して解決したい課題がありましたら教えてください。

松尾:やはり最も大きな課題は、地球温暖化への対応です。私たちは火力発電を減らし、洋上風力発電や潮流発電といった「海洋再生可能エネルギー」を増やすことを目指しています。特に日本は広大な排他的経済水域を持ち、海上では風が強いため、洋上風力発電は将来的に多くの電力を獲得できる可能性を秘めています。

地熱発電は安定的に発電できる特徴がありますが候補地が限られたり、温泉への影響が懸念されています。他の再生可能エネルギーと比べても、洋上風力発電はコスト面でも量の面でも有望だと考えています。日本の資産である「海」を活用して、クリーンな電気をつくることが私たちの最大の目標です。

また、地域経済の活性化も期待しています。私たちの拠点である長崎県はかつて造船業や重工業が盛んでしたが、現在は衰退傾向にあります。洋上風力発電で必要とされる技術の多くは造船業の技術と共通しているため、地元で培われてきた技術や、既存の技術者、サプライチェーン(製造・流通プロセス)を新しい洋上風力産業に活かしていくことを目指しています。

日本財団が目指す「海を有効活用した社会貢献」に賛同

――活動を続ける中で、資金面での課題はありましたか。

松尾:私たちの基本的な財源は、会員企業約100社からの年会費です。年間6万円で、合計約600万円になります。設立当初の2年間は長崎県からの補助金もあり、スタッフは私を含めて3〜4名程度だったため、活動費用はそれほどかかりませんでした。

しかし、大規模な訓練施設を建設したり、ヨーロッパから教材を導入して学校を開設したりするためには、会費だけでは当然足りません。日本財団の助成先として採択されたことで、新しい事業を始めつつ、なんとか頑張って取り組んでいるというのが実情です。

●助成金を受けるきっかけ

――日本財団の助成金制度はどのように知ったのでしょうか。

松尾:2015年、長崎の海洋産業を担う人材の育成を目的とした子ども向けイベントの開催に向け、日本財団が行っている「海と日本PROJECT」(外部リンク)への助成金申請を初めて行ったのがきっかけです。このスモールスタートから始まり、日本財団の担当者と一緒に事業をつくりあげていく中で、イベント運営の支援や、大学生向け研修など、継続的な協働関係が築かれていきました。

当初の子ども向け企画から徐々に大人向けの本格的な事業へと展開が広がり、2018年には「日本に本格的な洋上風力発電の技術者育成研修施設をつくりたい」という構想に関わることになりました。

――日本財団のポリシーに共感した点がありましたら教えてください。

松尾:海に囲まれた日本は、造船や海運、漁業など、海と共に発展してきた歴史があります。一方で、まだ十分に活用されていない海も存在します。日本財団の海洋関連事業が掲げる「使われていない海を有効活用して社会に貢献する」という考え方は、私たちの目指しているものとも一致していて、共感しています。

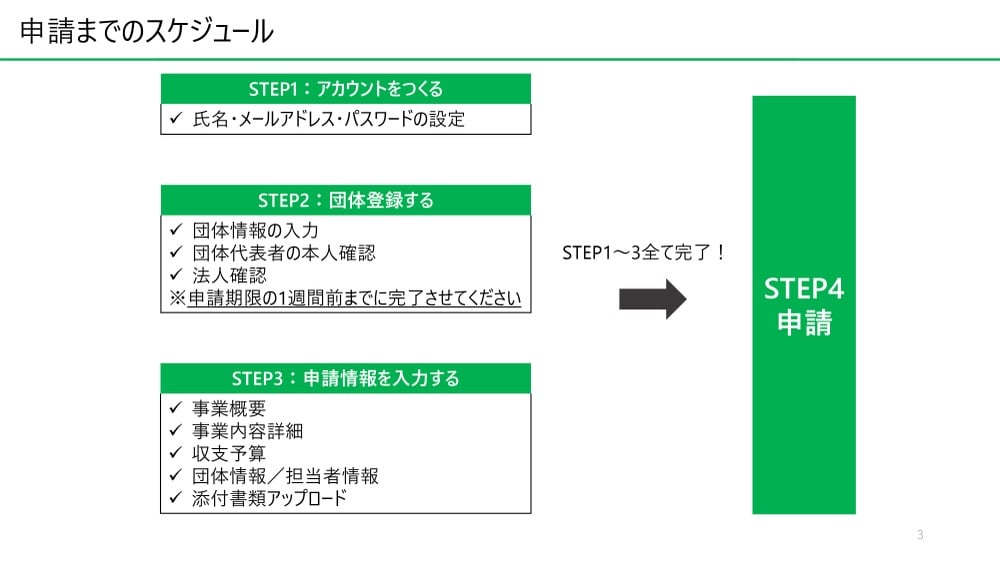

●申請から採択までの流れ

――助成金の申請にあたって準備したものや、書類作成をする上で苦労したこと、工夫した点などはありますか。

松尾:「NOA TRAINING」については、日本財団の担当者と2年近く話し合いながら準備を進めていきました。申請時はフォーマットに従い、年間の活動内容や期待される成果をまとめたExcel表や、事業概要を整理したPowerPoint資料を作成して提出しています。

必要事項はガイドブックにまとめられていますし、不明な点があれば、その都度、海洋事業部の担当者の方に確認しながら作成していたので、特に苦労はありませんでした。

――採択後の流れについて教えてください。

松尾:まず、事業計画に沿った資金の振り込み希望スケジュールの提出を求められます。特に、訓練施設のように数億円規模の費用がかかる大規模な建設プロジェクトの場合は、工事の進捗状況に合わせて資金を複数回に分けて振り込んでもらうよう相談することが可能です。

●助成金活用後の対応

――助成金を使用した後に必要な処理や、報告書の作成で意識した点などがありましたら教えてください。

松尾:現在受けている助成金は、最大で5年にわたる長期プロジェクトのため、頻繁に事務局の担当者の方とミーティングを行い、工事の進捗や受講生の状況などを報告しています。その際、必要に応じて予算変更の相談や申請も行っています。

担当者の方とコミュニケーションを取り、問題を解決しながらプロジェクトを進めているため、年度末に報告書を作成する際に特に悩むこともなく、これまでの経過をまとめる形で提出しています。

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、さらなる事業拡大へ

――助成金を活用して、特に効果を感じた部分はありますか。

松尾:大規模なプロジェクトを実現できたことはもちろんですが、ネットワークが広がったことも大きな収穫でした。海に関心を持つ学生の方が増えたり、さまざまな専門分野で活躍する方々とつながったりする中で、新しい事業のアイデアも生まれてきます。実際に動き出してみて初めて気づくことも多く、ありがたいと感じています。

――最後に、今後の展望や、目指す社会のあり方について教えてください。

松尾:「長崎海洋アカデミー」では、「オペレーション&メンテナンス」と「漁業共生」の2つのコースの増設を計画しています。また、「NOA TRAINING」では、現在行っている安全訓練に加えて、電気や機械の図面を見ながら組み立てるといった「技能訓練」の準備も進めています。まだ求められている訓練や教育の全てをカバーできているわけではないため、今後も訓練内容の幅を広げていく方針です。

さらに、海中作業や監視、モニタリングなどを行う水中ロボット「ROV」の操縦や管理ができる人材の育成も計画しています。ヨーロッパの洋上風力発電業界では既に主流の技術で、国内では職業潜水士の高齢化が進み、なり手が減っていることから、今後ますます必要となる技術だと考えています。今後、需要が高まれば、トレーナーの育成も必要になるでしょう。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、洋上風力発電が果たす役割は、日本だけでなく、長崎の地方創生にも大きく関わると思っています。

日本財団担当者から見たプロジェクトの魅力

日本財団は造船業をはじめ、海に関わるさまざまな分野(海事産業)に対する支援を発足当時から行っています。日本が国を挙げて2050年カーボンニュートラルを目指す中、海事産業も例外ではありません。日本財団は海事産業の脱炭素化を支援するためにいくつかのプロジェクトを展開しています。

例えば「日本財団ゼロエミッション船プロジェクト」(別タブで開く)として、船舶の燃料を従来の重油からCO2を排出しない水素に置き換えるための技術開発への支援を行っています。そして今回の「洋上風力発電人材育成プロジェクト」(別タブで開く)も、同様に脱炭素化の推進を念頭においた事業となっていますが、こちらは人材育成をその主眼としています。

昨今、産官学公が連携して日本における洋上風力発電導入を推進する中、「案件形成」には当初から注目や投資が集まっていたものの、実現に際して同じく必要不可欠であるはずの「人材育成」については十分な議論や検討、投資がなされていない状況でした。そこで、民の立場で公の仕事をする日本財団として、長崎海洋産業クラスター形成推進協議会さんと共に、先駆的に取り組み始めたという経緯です。現在では「人材育成」領域に対し、国による補助金や民間の参入事例も増えています。

今回松尾さまにお話しいただいた通り、この事業は最初から大規模に始まったのではなく、「海洋産業を担う人材を育成する」というテーマのもと、スモールスタートでさまざまな事業を展開する中で、次第に醸成された課題意識が、大きな形として具現化していったものです。

「海」と聞くと、あまり身近ではなく、ご自身の解決したい課題認識と遠いと感じられる方も多くいらっしゃるかもしれません。しかし、洋上風力のような海の新たな利活用のあり方は技術の進歩と共に今後も増えていくと確信しています。日本財団の助成事業にご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談・ご申請いただければと思います。

【日本財団からNPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会への助成額】

4億9,963万円(2024年度)

4億9,993万円(2023年度)

4億9,904万8千円(2022年度)

4億9,910万8千円(2021年度)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。