未来のために何ができる?が見つかるメディア

水中清掃とサンゴ再生で海を守る。ボランティアダイバーと地域の力が生み出す持続可能な海洋環境

- NPO法人海未来はきれいな海を未来につなぐために、ボランティアダイバーや市民と共に水中清掃、サンゴ再生、環境啓発に取り組む

- 海洋生物の約4分の1がサンゴに依存。その再生活動は、生物多様性と私たちの生活を守る要である

- 海洋ごみ問題の現状を知り、一人一人が「自分ごと」として行動する。そして、自然を大切にする意識やごみの正しい処理を徹底する

取材:日本財団ジャーナル編集部

2024年の環境省の発表(※)によると、日本から海に流れ出るプラスチックごみの量は、年間で推定1万3,000から3万1,000トンに上ります。

- ※ 出典:環境省「令和6年度検討結果日本の海洋プラスチックごみ流出量の推計」

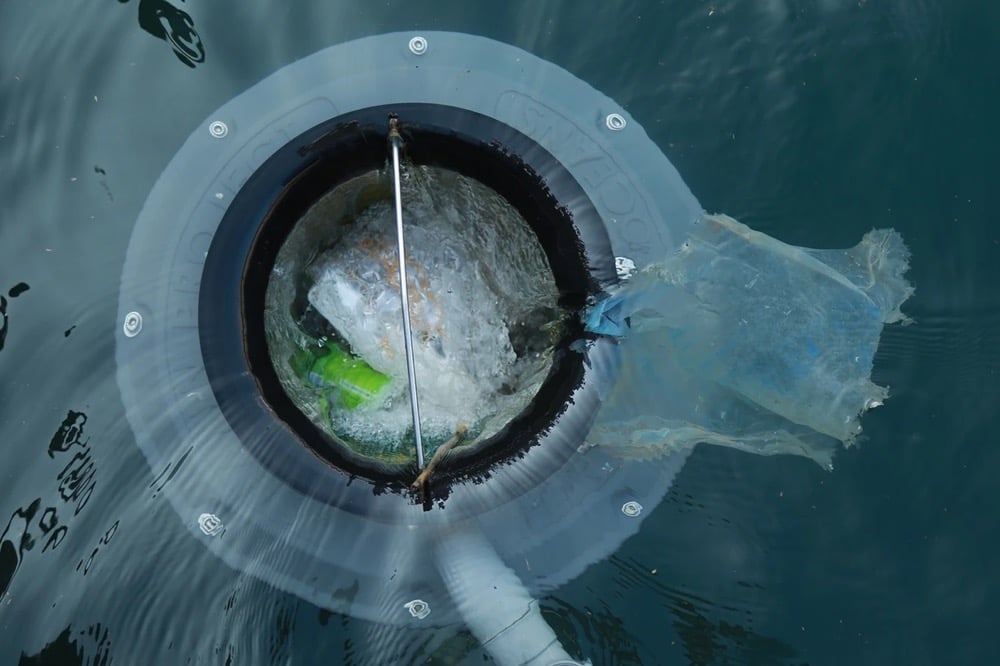

そんな海洋汚染により、サンゴをはじめとする海の生き物たちの生息環境が悪化する中、美しい海を守ることを目的に活動するのが、NPO法人海未来(外部リンク)です。関西を拠点に、海に沈むごみを回収する「水中清掃」のほか、水辺に漂流したごみの回収、研究機関と協力した「サンゴ再生」などに取り組んでいます。

本記事ではNPO法人海未来で事務局長を務める彦坂弘久(ひこさか・ひろひさ)さんに、同団体の活動内容や、多くの人に知ってほしい海のごみ問題について伺いました。

ボランティアのダイバーが取り組む、海の環境保全

――「海未来」とはどのような活動をしている団体なのかを教えてください。

彦坂さん(以下、敬称略):「大切な海や生物を守ること、きれいな海を未来につなぐこと」を目的に、ダイバーや地域住民の方と協力した水中と水辺の清掃、サンゴの再生、環境保全活動の普及・啓発などに取り組んでいます。

水中清掃は年間30回ほど実施しており、登録ボランティアダイバーは200名以上。そのほか、地域の方や子どもたちが参加できる活動として、水辺に投棄された廃棄物や漂着したごみを回収する活動も行っています。

こうした活動を通じて、海洋ごみの実態や環境保全の重要性を、社会に広く発信しています。

――「海未来」を立ち上げたきっかけを教えてください。

彦坂:もともと年間500名ほどが受講するダイビングスクールを運営していました。スクールでダイビングのライセンスを取得する主な目的は「美しい水中の景色を楽しみたい」というものですよね。

しかし実際に潜ってみると、コンビニ袋や生活ごみが漂い、投棄された廃棄ごみが沈んでいる場面に出会うことになります。こうした経験から、海をきれいに保ちたい、水中環境を守りたいという意識を持つダイバーが増えてきました。

彦坂:水中での清掃やサンゴの再生活動は、ダイビングのライセンスがなければできないことです。専門のダイバーを雇って実施しようとすると、一人につき1回10万円ほどの費用がかかり、多額の費用が必要となります。

そこで、環境保全に関心を持つダイバーの方々に、ボランティアとして参加いただき、水中清掃やサンゴの再生に取り組む場をつくろうと考えたのが、活動のきっかけです。

地域を巻き込むことで海洋ごみ問題を「自分ごと」に

――ダイバーだけでなく、地域の方や子どもと共に活動する理由を教えてください。

彦坂:海洋ごみの深刻さを知ってもらい、少しでも「自分ごと」として行動してほしいと思っているからです。私たちの活動は、世界的なごみの量から見れば、ほんのわずかな取り組みに過ぎないかもしれません。それでも、活動に参加していただき、少しでも現状を理解していただくことを大切にしています。

地上から見るときれいに見える海でも、多くのごみが沈んでいる場合がほとんど。その現実は、普段海を利用する方々にはなかなか見えません。ですから、ダイバーでない方は潜ることはできませんが、水中から引き上げたごみをロープで引っ張り上げる作業を、地上からサポートしてもらうことで実感していただいています。

――実際に参加された方の声や感想を教えてください。

彦坂:水面だけを見ればきれいに見える海でも、生活ごみが大量に沈んでいて、それを目の当たりにすることで衝撃を受けている方が多いですね。自転車やショッピングカートといった大型のごみが引き上げられることもあります。そうした場面では、近くを通る地域の方が足を止め、「一体何事か」と関心を示してくださることもあります。

2024年に大阪府岸和田市の海を清掃した際は、わずか1時間ほどの作業でバイク3台、自転車5台、ショッピングカート10台など累計65トンを引き上げました。水中から引き上げる作業も大人数で協力しなければ回収できません。

引き上げられたごみを目にすると、「自分の身近な場所でこんなことが起きているのは恥ずかしい」「申し訳ない気持ちになる」とおっしゃる地域の方の声も多く聞かれました。こうした驚きや気づきが、活動に参加した方々の意識を変え、環境への関心を高めるきっかけになることを願っています。

サンゴを守ることで海の恵みを未来へつなぐ

――サンゴが置かれている現状について教えてください。

彦坂:近年の気候変動の影響で、日本近海も亜熱帯化が進み、熱帯魚の姿が増える一方で、サンゴにとっては厳しい環境が続いています。

世界各地では、海水温の上昇の影響で、モルディブやグレートバリアリーフのサンゴが大規模に白化(※)し、死滅する事例も起きました。沖縄や石垣でも白化現象が見られ、仮死状態になっているサンゴが多くなってきました。

- ※ サンゴの「白化」とは、環境ストレスによってサンゴの生育に不可欠な共生藻類である「褐虫藻(かっちゅうそう)」が失われ、サンゴの白い骨格が透けて見える現象。白化した状態が続くと、サンゴは共生藻からの光合成生産物を受け取ることができず、壊滅してしまう

彦坂:日本全体では、環境によってサンゴが減少する場所もあれば、逆に増えている場所もあります。ただ、せっかく成長したサンゴも台風や波の影響で折れてしまうことで、そのまま死滅してしまうことがあるんです。

そこで私たちは、折れたサンゴを再び海底に固定し、再生につなげる活動を行っています。サンゴ礁は「海の森」ともいえる存在で、多くの生物の生息を支えています。その大切さを理解してもらうことも、活動の大きな目的の一つです。

――「海未来」が行っているサンゴの再生活動について詳しく教えてください。

彦坂:活動拠点である和歌山県の串本沿岸地域は、北緯33度30分という北にありながら、亜熱帯性の生物群集が豊富に見られる貴重な場所であることから、ラムサール条約(※)にも登録されています。

この地域には120種以上のサンゴが生息しており、それらを守るために私たちが行っているのは「修復」に近い作業。折れてしまったサンゴをワイヤーで固定し、死滅を防ぎながら定着を促します。

関西大学の研究チームが行う、サンゴの成長促進技術の研究にも協力しています。水力発電による微弱電流を流すことでサンゴの成長を促す再生手法で、こうした取り組みはインドネシアやモルディブでも行われており、串本でも簡易的な形で導入しています。

サンゴの再生活動は私たち「海未来」にとって水中清掃と並ぶ、生物多様性を守るための「もう一つの(活動の)柱」です。ごみを取り除くことと同時に、魚が住みやすい水中環境を整えることが、豊かな海を未来へつなぐために欠かせない取り組みだと考えています。

- ※ 「ラムサール条約」とは、1971年2月2日にイランのラムサールという都市で開催された国際会議で採択された、湿地に関する条約。正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」

――サンゴが減少して生態系が変化すると、海や私たちの生活にはどのような影響があると考えられますか。

彦坂:サンゴ礁の分布は、海全体の中で0.2パーセントにも満たないごく一部です。しかし、その限られた場所に海の生物全体の約4分の1が依存していると言われています。

サンゴ礁はプランクトンを育む場であり、また小さな魚の隠れ家として命を守る役割も担っています。サンゴ礁で小魚が育ち、その小魚を餌に少し大きな魚がやってくる。このような食物連鎖の基盤にサンゴが存在しているのです。

サンゴが失われれば、まずそこに生息していた小さな魚が姿を消します。するとそれを餌にしていた魚が生きていけなくなる。多様な生き物の隠れ場所を奪うことになり、生態系全体が崩れていくでしょう。

つまり、サンゴを守ることは海の生物多様性を守ることであり、私たちの生活に直結する海の恵みを未来へつなぐことでもあります。

「海未来」の活動をモデルに全国の海で活動が広がってほしい

――美しい海を守る活動を広げていく上で、どのような体制づくりや支援が必要だと考えていますか。

彦坂:私たちの活動の規模を拡大するよりも、各地で参加できる仲間を増やしていくことが重要だと考えています。

私たちは年間30回以上の清掃活動を行っていますが、実施できるのはダイバーが集まりやすい週末に限られるため、スケジュールはすぐに埋まってしまいます。1つの団体だけで、これを全国規模に広げることは現実的に困難です。

だからこそ、「自分たちの地域は自分たちで守る」という動きを広げていく必要があります。実際、高知県や三重県、鹿児島県など、全国各地のダイビングショップから、「自分たちの海でも同様の活動をしたい」という声が上がり始めているんです。

私たちの活動がそのモデルケースとなり、活動が広がっていくことが理想ですね。そのためには広報を強化し、活動を知ってもらうこと、そして新たに活動を始める地域への初期費用の支援など、資金面でのサポートも課題になってきます。

「人目につかなければ大丈夫」という意識が海やまちの汚染につながる

――活動を知った人たちには、どのような行動をとってほしいと考えていますか。

彦坂:学校への出張授業や講演でも伝えていますが、まず一番大切なのは日々の生活で「プラスチックごみを減らす意識を持つこと」です。プラスチックを使わない生活は現実的には難しく、今後もごみは増えていくと考えられます。

だからこそ、家庭での分別や、公園やコンビニでの適切な廃棄といった基本的な行動を徹底してほしい。日本のまちは海外から「きれい」と評価されることが増えましたが、海に関しては「沈めてしまえば見えない」という安易な意識が残っているのではないでしょうか。

冬場は水温が低く水中活動が難しいため、私たちはまちの清掃活動に参加しています。道端の見えにくい場所に捨てられた空き缶やたばこの吸い殻を目にすると、「人目につかなければ大丈夫」という意識が根底にあるのだと痛感します。

「見えないからこそ意識して守る」、その考え方を広げていくことが、未来の海を残すことにつながると考えています。

きれいな海と、そこで生きる生物を守るために私たち一人一人ができること

美しい海を未来に残すために、私たちにできることを、彦坂さんに教えてもらいました。

[1]見えない場所のごみを「自分ごと」に

海の中に沈むごみは、普段の生活からは見えない。けれど、私たちの何気ない行動が原因になることもある。適切なごみの処理を徹底したり、身近な公園や川の清掃に参加したり、日常での意識づけや体験を通して、海とのつながりを感じてみる

[2]サンゴを守ることは、海の命を守ること

サンゴは「海の森」と呼ばれ、多くの生き物のすみかになっている。サンゴを再生させる活動は、生物の多様性や海の恵みを未来につなぐ大切な取り組み。サンゴが置かれている現状について学ぶ、活動団体を知る、寄付をする、情報を広めるなど、まずは関心を持ってみる

[3]日常生活でも出来る小さな行動を積み重ねる

一人の行動は小さくても、多くの人が意識することで大きな力になる。買い物のときにエコバッグを使ってみる、使い捨て容器を使わないなど、「小さなことからコツコツと」という意識で、プラスチックごみを減らす行動が、やがて海を守る大きな活動につながっていく

ボランティアのダイバーたちが水中のごみを回収したり、サンゴの再生に携わったりしていることを知り、「海未来」さんに取材を申し込みました。

インタビューを通して、水中清掃の活動は決してダイバーや海辺に暮らす人々だけに関わるものではない、ということを強く感じました。海に沈むごみの多くは、私たちが日常生活で使い、処理しきれなかったものが姿を変えて流れ着いた結果。今回は、私たち全員がその当事者であるということを意識するきっかけになったと思います。

未来の生態系を守ることは、次の世代に安全で豊かな環境を残すことにつながります。水中清掃やサンゴ再生活動に直接参加できなくても、日常でのごみの分別やポイ捨てをしないといった基本的な行動が、未来の海を形づくっていきます。

「自分には関係ない」ではなく、「自分だからできる小さな一歩」を積み重ねていく必要があると感じました。

撮影:西木義和

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。