未来のために何ができる?が見つかるメディア

亡くなった赤ちゃんへの思いに寄り添う。死産、新生児死亡による「周産期喪失」に必要な支援とは?

- 妊娠中や出産直後に赤ちゃんを亡くす「流産や死産」は「社会に認められにくい悲嘆」であり、当事者の多くが孤立してしまう

- 死産や新生児死亡というような「周産期喪失(※1)」による悲嘆に対しては、精神的な支援である「グリーフケア」を行う施設が増えている。しかし流産に対しての「グリーフケア」はこれからの課題である

- 回復に決まった道筋はなく、カウンセリングや当事者同士の支え合いが力となり、社会全体での理解促進や、適切な制度を整備することが当事者への孤立防止につながる

取材:日本財団ジャーナル編集部

流産、死産(※2)、人工妊娠中絶などで、妊娠中や出産直後に赤ちゃんを亡くす経験をする人は、決して少なくありません。流産は妊娠の15〜20パーセントに起こるとされ、流産や死産を2回以上繰り返す状態を「不育症」と呼びます。

近年、妊娠年齢の高齢化に伴い、流死産や、それを繰り返す「不育症」の割合は増加しており、毎年妊娠する人のうち、数万人に「不育症」の可能性があるとされています。しかし、その悲しみや苦しさは、亡くなった赤ちゃんの存在を知る人が少ないこともあり、周囲から認められにくく、当事者は孤立しがちだといいます。

こうした当事者に向けて支援を行っているのが、岡山大学病院内にある「不妊・不育とこころの相談室」です。相談支援やカウンセリング、当事者同士の支え合いの場の提供など、包括的な支援を提供しています。

今回は、同相談室でセンター長を務める岡山大学教授の中塚幹也(なかつか・みきや)さんに、流死産を経験した方の実態、支援の現状や課題ついてお話を伺いました。

- ※ 1.「周産期喪失」とは、妊娠22週から、出生後7日未満までの期間を「周産期」といい、「周産期喪失」は、妊娠中や出産直後に赤ちゃんを亡くす喪失感や悲嘆の感情のことをいう

- ※ 2.妊娠21週までに妊娠が終わることを「流産」といい、妊娠22週以降に胎児が死亡することを「死産」という

社会に認められにくい悲嘆、周産期喪失の実態とその特徴

――まず、「周産期喪失」とはどのようなものか、教えてください。

中塚さん(以下、敬称略):英語の「ペリネイタル・ロス(Perinatal loss=周産期の喪失)」を日本語に当てた言葉で、死産、新生児の死亡など、妊娠中や出産から間もない時期に子どもを亡くすことであり、喪失感、悲嘆の感情を伴います。

亡くなった赤ちゃんを出産する死産の悲しみや負担が大きいことは想像しやすいかもしれませんが、妊娠初期の流産だから体への負担や悲しみが少ないわけでは決してなく、どの時期であっても当事者の方の喪失感や悲嘆に違いはありません。ただ、母親の体験については、妊娠週数の違いが関係してきます。

――妊娠週数によって、当事者の体験はどのように変わるのでしょうか。

中塚:例えば、妊娠初期の流産であれば、日本では麻酔をかけて子宮内を吸引するような手術が一般的です。つまり、眠っている間に赤ちゃんがいなくなってしまうことになります。

存在していた命が確かな実感を得る前に失われてしまう悲しみは「曖昧な喪失」と呼ばれ、似た例として挙げられるのが戦死です。死亡通知は届いたけれど遺体が見つからず、会って別れることができないので、なかなか心の整理ができない。それと同じようなことが起きやすいのです。

また、妊娠週数が進んだ状態では、通常の分娩と同じで、陣痛に耐えながら出産をし、赤ちゃんとのお別れを経験することになります。産声を上げない赤ちゃんと対面する直接的な喪失感と向き合うことになりますし、妊婦の身体的負担も大きくなります。

以前は、母親が悲しむだろうと、赤ちゃんとの対面を家族がさせないことも多くありました。このような場合は「曖昧な喪失」になってしまいます。

――周産期喪失は「社会に認められにくい悲嘆」と呼ばれますが、なぜそう呼ばれるのでしょうか。

中塚:亡くなった赤ちゃんの存在を知る人が限られていることが大きな要因です。妊娠を公表する前に流死産してしまった場合、その悲しみを分かち合える人がほとんどいません。

さらに、母親と周囲の人との実感の違いという問題もあります。生まれた子どもが亡くなったのであれば、家族や友人も悲しみますが、流死産の場合は夫や親ですら「赤ちゃんがいた」という実感が薄く、母親の悲嘆が軽視されがちなのです。

「人生で最も悲しかった体験」。当事者が抱える多重の困難

――流死産を経験したご本人でないと分からない困難がそこにはあるということですね。

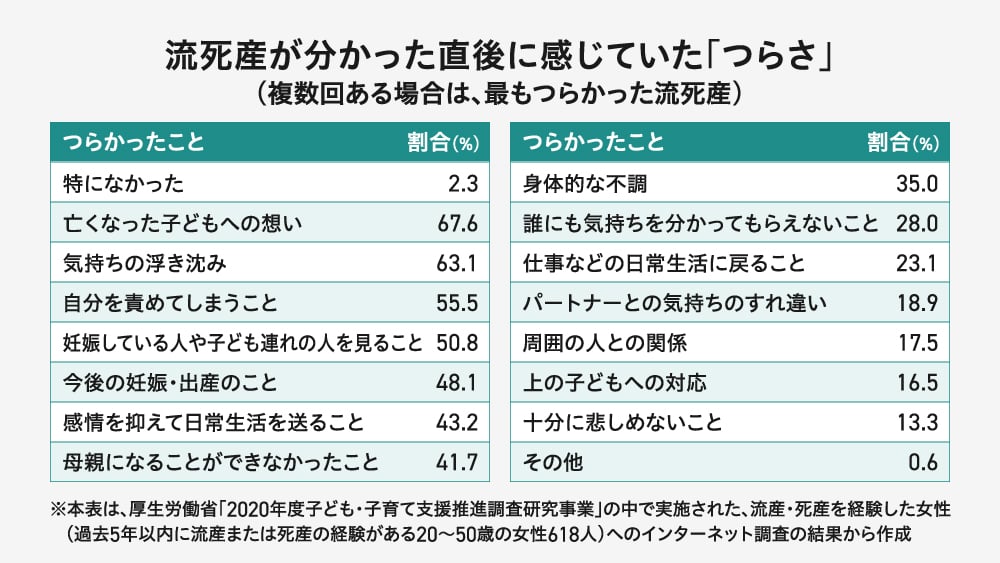

中塚:私たちの調査では、流死産を経験した方の多くが「人生で最も悲しかった体験」と回答しており、配偶者や親との死別に匹敵するくらい非常に深刻な心理的打撃だということが分かりました。

また、流産の手術には合併症(※)のリスクもあり、出血が止まらなかったり子宮が損傷したりする可能性や、麻酔による事故のリスクも完全にゼロではありません。

――周産期喪失の経験は夫婦関係にも影響を及ぼすのでしょうか。

中塚:流死産に伴う悲嘆からの回復におけるキーパーソンとなるのは夫で、その次が実母という結果でした。親しい人と喪失についての話ができると、うつや不安の状態が良くなる傾向があるんです。

ただ、ご本人と夫では流死産の受け止め方が違うこともありますし、夫が妻のためにと思うあまり、「悲しませないように」と亡くなった赤ちゃんに関する話をしないケースも多い。

また、忘れてはいけないのが夫も当事者の一人であるということ。自分も悲しいけれど、「まずは妻を助けないと」と、頑張り過ぎてしまう人もいます。女性よりも男性の方が周囲の人に悩みごとを打ち明けづらい傾向にあるので抱え込んでしまいやすく、そうして夫婦の心がすれ違ってしまうとますます苦しくなりますね。

――夫婦間以外の人間関係ではどういった課題があるのでしょうか。

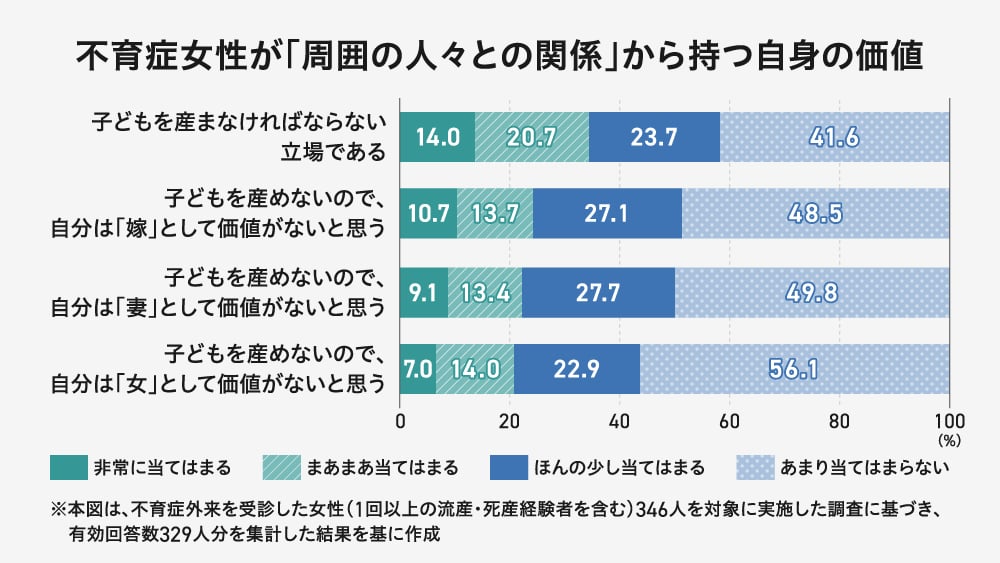

中塚:流死産の後には、周囲が良かれと思って「なかったことだと思って、早く忘れなさい」「次の妊娠に気持ちを切り替えよう」などと励ますケースはよくあります。次の妊娠がうまくいくかどうかの確信もないまま、実家や義理の家族から「次も頑張れ」と期待やプレッシャーをかけられても、女性の不安は消えず、さらに追い詰められてしまうこともあるんです。

そうした無理解が当事者の方の傷を深めてしまい、心のバランスを崩してしまったり、妻の方から「私といると夫が子どもを持つことができない」と離婚を切り出したりするケースも起こっています。このように、流死産の経験が日常生活に支障をきたすことは決してまれではありません。

不育症の場合も、適切な検査や治療ができれば7〜8割の方が無事にお子さんを持つことができることも、皆さんに知ってもらいたいですね。

- ※ 「合併症」とは、ある病気が原因となって起こる別の病気、あるいは、手術や検査などが元になって起こることがある病気のこと

不育症治療の負担と仕事との両立の課題

――流死産を繰り返した場合は、不育症の治療に取り組む方も多いと思います。そうした治療にはどのような負担があるのでしょうか。

中塚:まず、経済的な負担が存在します。不妊治療は保険適用となり、自治体独自の助成も拡大しつつありますが、不育症の診察では保険適用の部分は少なく、自費の検査や治療となると高額となることがあります。

また、数々の検査を重ねても原因が特定できないケースも多くあります。明確なリスク因子が見つけられれば治療方針も決まり、成功率も推測しやすくなります。

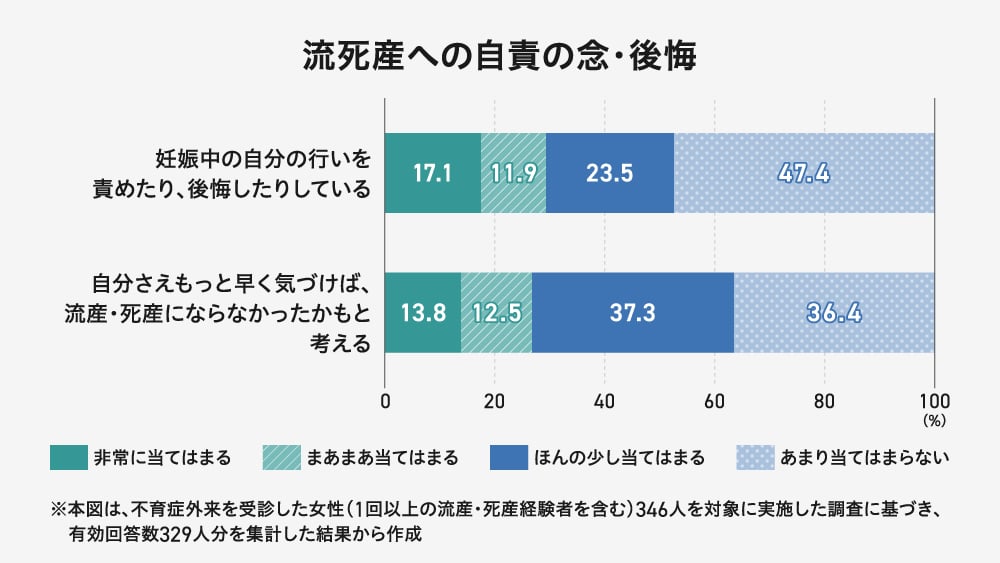

一方、原因が見つからず、「どこも悪くない」と言われた不育症の方の心境は複雑です。「そんなことはないよ」と説明しますが、「自分が動き過ぎたから流産したのでは」「体を冷やしたのが悪かったのでは」などと、自責感が強くなり、心理的負担となりやすいこともあります。そういうなかで流産を繰り返したり、死産を経験したりというのはさらなる心身の負担となります。

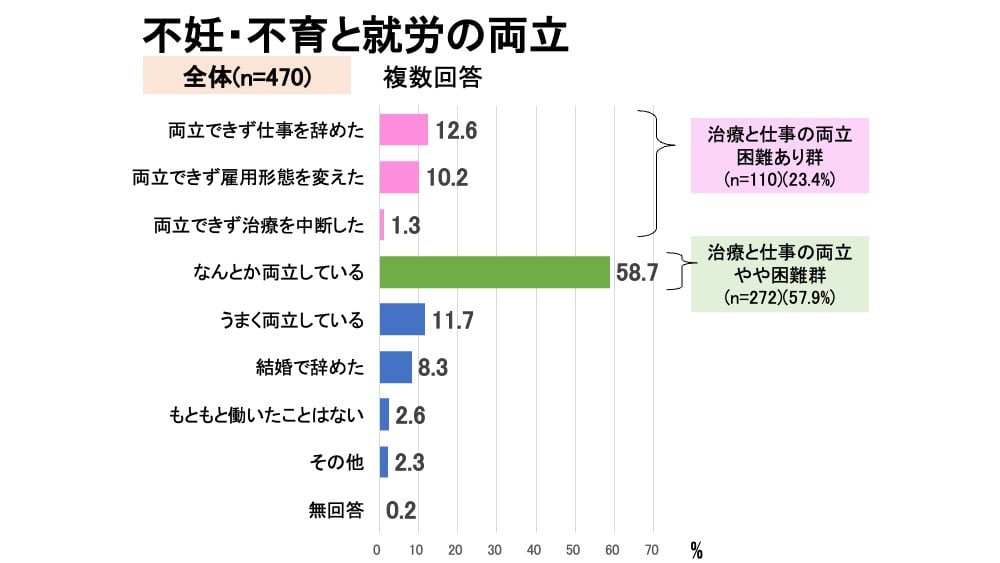

働いている方の場合、妊娠週数が早い段階では周囲に打ち明けにくいこともありますね。しかし、体調によっては、仕事を急に休まなければいけないこともある。そうした状況への理解が得られず、仕事を辞めたり、辞めなくても昇進に影響したという声も聞こえてきます。

個別相談や当事者間の支え合い、医療と心理が連携する包括的支援

――「不妊・不育とこころの相談室」はどのような支援を行っているのでしょうか。

中塚:私たちの相談室は、厚生労働省が各都道府県に不妊専門相談センターの設置を求めたことを受け、岡山県からの委託により2004年に設立されました。現在は、「メールや電話での相談」「対面での個別カウンセリング」「市民公開講座などによる啓発」、そして「ピアサポート(※)の場の提供」を中心に支援を行っています。

不妊カウンセラーや心理士による「個別カウンセリング」では、傾聴と共感を基本方針としています。多くの当事者が「話をよく聞いてもらえていない」と感じている場合もあるため、まずはしっかりと話を聞き、ご自身の気持ちを吐き出していただくことを大切にしています。

中塚:「個別カウンセリング」では医師による「医療情報の提供」も行います。検査結果の解釈や治療方針の説明、地域の医療機関の情報提供などを行います。

設立当初から重視してきたのは、当事者の立場に寄り添える多様な専門職が関わることです。医師からの言葉だけでは、どうしても距離を感じてしまう方が多いため、助産師や臨床心理士、看護師などがチームを組んでそれぞれの専門性を活かしながら対応しています。

――ピアサポートグループ「ママとたまごの会」について教えてください。

中塚:流産や死産を経験した方、不育症の方同士が集まって、お互いの思いや体験を分かち合う場です。最も大きな意義は、参加者が「自分は一人ぼっちではない」「自分と同じような経験をした人がいる」と実感できることだと思います。

流死産は日常生活では話題に出づらく、多くの当事者が孤立しています。だからこそ、同じ経験をした方と出会うことで孤独感が大きく軽減されます。治療により既に子どもを持っている方の体験談を聞くことで希望を見出すきっかけにもなります。

――相談室が岡山大学病院内にある利点を教えてください。

中塚:医療面と心理面の両方から包括的なケアを提供できることです。検査結果について疑問があれば即座に医学的な説明ができますし、必要に応じて適切な診療科を紹介することも可能です。

精神的に深刻な状況にある方については、院内の精神科と連携を図ることもできます。岡山大学病院の産科病棟では、周産期喪失を経験したカップルやご家族へのサポートであるグリーフケアを行っています。退院後はさらに、相談室での心理的支援に引き継ぐことが可能です。

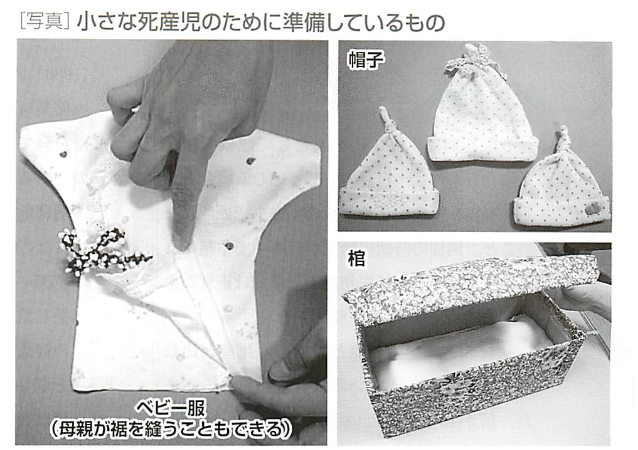

中塚:具体的にグリーフケアでは、亡くなった赤ちゃんのための小さな衣服や棺、手形や足形をとる色紙などの準備、また、家族の面会時間の確保など、赤ちゃんのためにできることをリスト化しています。また、赤ちゃんを抱いたり写真を撮ったりすることなど、このように赤ちゃんとお別れする家族に寄り添ったケアを実践しています。しかしグリーフケアでは「何をするか」ではなく、「どのようにカップルや家族の悲嘆をやわらげるか」が重要です。

こうした医学的なケアと心理的サポートを同時に提供できる体制が整っていることが大学病院内にある「不妊・不育とこころの相談室」の大きな強みだと思います。

- ※ 「ピアサポート」とは、同じ病気や立場にある、同じ課題に直面している仲間との支え合いのこと

教科書通りにならない回復。悲しみに寄り添う社会づくり

――長年の支援を通じて、当事者の回復についてどのようなことが分かってきましたか。

中塚:私たちの研究では、相談相手の数と精神的な回復の早さには相関関係があることが分かっています。誰にも話せない方はうつ状態が長引く傾向がありますが、心の中を話せる相手が多いほど症状が改善しやすいのです。

流産や死産をした母親が最も話したいと思っているのは、「亡くなった赤ちゃんのこと」であることも多いのです。しかし周囲はそういう話題を避けてしまう。その結果、母親の方は一番大切なことを語れない状況に追い込まれてしまいます。

「個別カウンセリング」では、そうした心の回復を支える役割を担います。そして、「ママとたまごの会」では、同じ経験をした方々とつながり、今度は支援する側、される側双方としての輪が広がる。そうやって一歩ずつ、悲しみが和らいでいくようです。

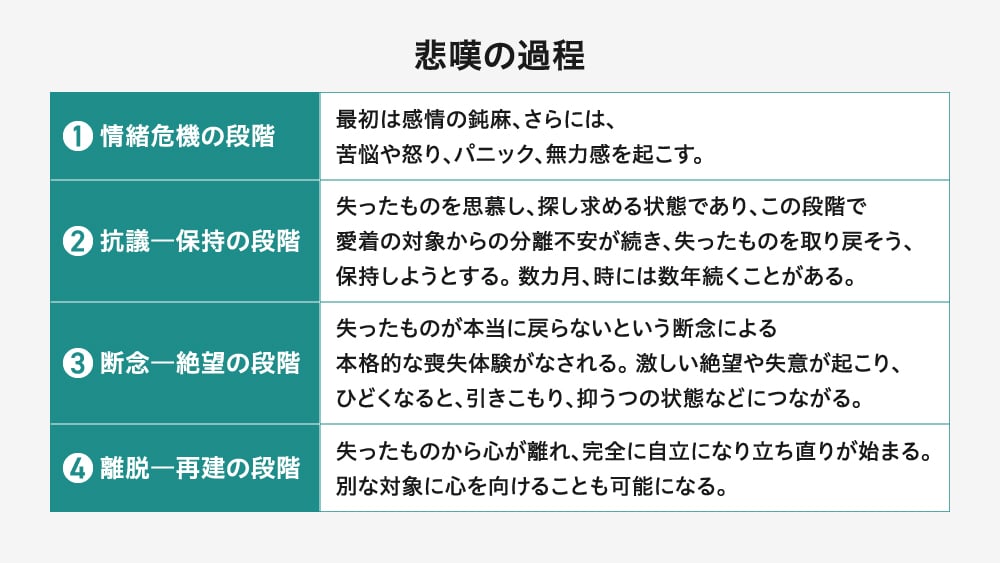

ただ、回復というものは、そんな教科書通りに進むものでもないんです。海外では、悲嘆に向き合う段階的回復モデルに従って、順序立てて回復が進むという考え方が提唱されています。しかし、日本ではそれとは異なる独特のパターンもある、というのが私の考えです。

――日本での回復パターンはどういう点が独特なのですか。

中塚:亡くなった子のことを忘れて前に進むのではなく、その存在を心の中にとどめながら、新しい日常を築く方も多いのが特徴です。これは「生まれ変わり」や「魂」といった観念を持つ文化的な背景が影響しており、決して病的なことではありません。その人なりの喪失への意味付けや、死への向き合い方の表れだと考えています。

一方で、次に生まれた子どもを「前の子の生まれ変わり」と捉えてしまって、子どもにある種の期待や先入観を背負わせて育ててしまう、というケースも存在します。支援する側も、日本独特の回復パターンを理解した上で、適切なケアを提供することが重要だと感じています。

――今後、社会全体として取り組むべき課題はどこにあるでしょうか。

中塚:近年、厚生労働省は不妊治療への支援を強化しており、体外受精でも保険適用になりました。しかし、不育症の検査や治療は自費のものも多く、経済的助成制度をはじめとする自治体間での支援格差も見られます。不育症への理解促進も含めて、全国で統一された支援体制を整備していく必要があります。

また、企業レベルでの制度整備も重要な課題です。不育症の方は頻繁な受診が必要になりますし、流産を繰り返すことで何度も休暇を取らざるを得ない場合もあります。現状ではこうした状況が離職につながったり、昇進や業務上の評価などに影響を与えたりしてしまうケースが見られます。制度的な配慮によって改善可能な問題であるはずです。

当事者が適切な情報に接し、適切なケアを受けられる体制を全国で整備していくことが、流産や死産で苦しむ方々の孤立を防ぐために不可欠ではないでしょうか。

流産や死産を経験した方を支えるために、私たち一人一人ができること

流産や死産を経験した方を支えるために、私たち一人一人ができることについて、中塚さんに3つのアドバイスをいただきました。

[1] 流産や死産について正しい知識を身に付ける

流死産は決して珍しい出来事ではなく、実際には多くの方が経験しているという事実を理解することが第一歩。話題に上りにくいため、見えていないだけである、と知っておくことが、当事者への理解と支援の基盤となる。流死産を繰り返していても、適切な検査や治療により、高率に子どもを持つことがでできることも重要な情報である

[2] 流産や死産妊娠中絶にまつわる話題を受け止める

当事者が流死産や周産期喪失のことを話そうとしているときは、助言や励ましではなく、受け止める姿勢が重要。思いやりのつもりで流産や死産の話題を避けてしまうと、当事者がより深い孤立感を抱く場合もある。無理に聞き出す必要はないが、「話を聞くからね」と声をかけるだけでも支えになる

[3]流産や死産への理解を広めることを応援する

流産や死産は多くの人が経験する可能性がある一方で、社会全体での理解が不足している。教育の中こうした内容が取り扱われるよう働きかけることや、市民公開講座で、流産や死産について知ってもらうことは、将来的な社会の意識変化を促す重要な取り組みとなる

編集部の家族に周産期喪失の経験者がいたことが、今回取材するきっかけになりました。流死産を経験した方々の実態が社会であまり知られていないことに気づき、当事者の声に耳を傾けたいと考えました。

最も印象的だったのは、当事者が亡くなった赤ちゃんのことを話したくても、周囲の配慮によって話題が避けられがちであるという現実。まずは身近な人の話を傾聴することから始めて、誰もが安心して悲しみを表現できる社会をつくっていくことができればと思います。

中塚幹也(なかつか・みきや)

医学博士。岡山大学学術研究院保健学域教授。。岡山県不妊専門相談センター「不妊・不育とこころの相談室」センター長。専門領域は生殖医学、産婦人科医として30年以上にわたり不妊・不育症治療に従事。流死産カップルの支援を行うほか、性別違和の悩みを持つ人のための専門機関である岡山大学ジェンダークリニックにて開設時より診療を行う。また、Yahoo!ニュースエキスパート「生殖とジェンダーの今」で発信をしている。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。