未来のために何ができる?が見つかるメディア

居場所のない若者への居場所づくりに取り組む。目指すのは「トー横」と「行政」の間にある存在

- 居場所がない若者たちがSNSや繁華街といった場所で犯罪に巻き込まれるケースが増えている

- 孤立している若者にとって気軽に安心して集えるような居場所、地域コミュニティーが必要

- 家族以外の大人が居場所のない若者たちとつながり、見守ることが重要。社会や地域全体で取り組む必要がある

取材:日本財団ジャーナル編集部

「居場所のない若者」という言葉を、耳にしたことはありますか?

文字通り、家庭や学校にも居場所がないと感じている若者のことですが、内閣府が発表した「令和4年版子供・若者白書」(外部リンク/PDF)によると、どこにも居場所がないと感じている子どもや若者は、全体の5.4パーセントに上ります。

そんな若者たちは繁華街に集う傾向があり、昨今では新宿駅の東宝ビル周辺のことを指す「トー横」や、大阪道頓堀のグリコサインの下にある「グリ下」と呼ばれる場所に、若者が集まっています。

こういった場所に集まった若者が、トラブルに巻き込まれたり、高額な報酬と引き換えに違法行為の実行者を募集する「闇バイト」など犯罪に手を染めたりするケースも少なくありません。

そんな若者たちを対象に、全国でも珍しい夜間の居場所を提供しているのが、東京都豊島区にある特定非営利活動法人サンカクシャ(外部リンク)が運営する「ヨルキチ」です。

代表を務めるのはホームレス支援、子どもたちへの学習支援などを経て、サンカクシャを立ち上げた荒井佑介(あらい・ゆうすけ)さんです。

荒井さんに居場所事業で大切にしていることを伺うと、「健全過ぎない場所、大人が過度に支援をしないこと」だといいます。その真意を伺いました。

親を頼れない若者に、昼だけでなく夜も居場所を提供

――まずはサンカクシャの活動から教えてください。

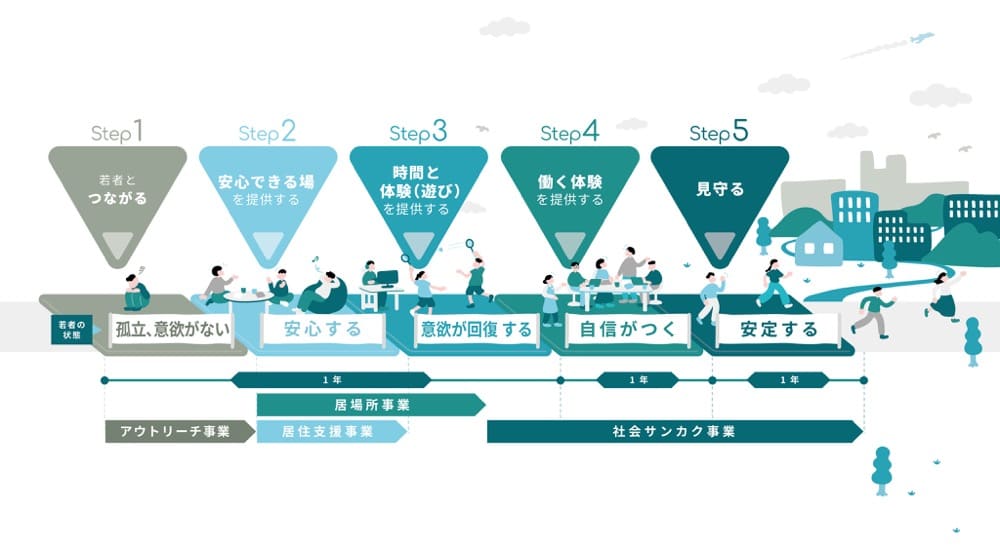

荒井さん(以下、敬称略):親から虐待を受けている、親とのつながりが切れているといった理由で、居場所のない若者たちに、「居場所」「住まい」「仕事」の3つのサポートを行っています。

具体的には「サンカクキチ」という居場所事業、シェアハウスを3拠点、個室を7部屋ほど借りての住まいの支援、地域の方から仕事の依頼を受け、若者に働く体験を積んでもらう「サンカククエスト」などのプログラム提供です。

――「ヨルキチ」は「サンカクキチ」で行われている、夜の居場所事業ということですね。

荒井:はい。毎月第2、第4金曜日の夜21時から翌朝5時まで、居場所のない若者のために開いている夜の居場所です。無料で夕食を提供してみんなで食べたり、ゲームをしたり、おしゃべりしたりしながら過ごします。

――「ヨルキチ」を開くようになったきっかけはなんでしょうか。

荒井:「ヨルキチ」を本格的に始める前から、昼間の居場所である「サンカクキチ」に来た若者から、「夜にさみしくなる」、「家に帰りたくない」と言われて、朝までゲームをしたり、話したりするということがしょっちゅうあったんです。それがきっかけですね。

――「居場所のない若者」という言葉をよく見聞きするようになってきましたが、どういう背景や課題を持っているのでしょうか。

荒井:「親からの虐待を受けている」「親とあまりうまくいっていない」といった若者が割合としては多いと思います。家族以外にほとんど接点がないという若者も多く、親が頼れなくなってしまうとどこにもつながれないということも課題だと考えています。

また義務教育が終了する15歳から25歳くらいまでの若者に対する行政の支援も不足していて、社会の中で孤立しやすい若者がいる現状もあります。

- ※ こちらの記事も参考に:児童養護施設出身のYouTuberが語る「児童虐待をなくすには?」(別タブで開く)

荒井:昔は地元の板金屋とか建築会社のおっちゃんが、そういった若者を引き取って、面倒を見るという文化があったと思うのですが、そういった地域コミュニティーは失われつつあります。

それに加えて、若者たちの周りにはSNSがあるため、SNSで人に頼ろうとした結果、悪い人たちにつながって、性被害に遭ったり、闇バイトに走ったりということが起きてしまうんです。

――実際、ここに集まっている若者にも、闇バイトをしていた人はいるのでしょうか。

荒井:いますね。まずは頼れる大人がいて、大人の目の届くところ場所につながってもらうことが大事だと思うので、否定することなく受け入れています。居場所があれば繫華街にも行かなくなりますし、犯罪に巻き込まれる可能性も低くなりますので……。

こういう支援の場につながって、闇バイトから抜け出せる人もいるのですが、一方で抜け出せない人も多いというのが現状です。闇バイトを一度すると、簡単に大金が稼げてしまうので、金銭感覚がおかしくなってしまって、なかなかそこから抜け出すのが難しいと思います。

一度高い生活レベルを経験しているので、ここでの生活に満足できなくて元の生活に戻ってしまうんですよね。

――確かに一般的な生活に戻るのは難しそうですね……。ちなみに、居場所のない若者が東京の「トー横」や大阪の「グリ下」に集まる若者も多いと聞きますが、どういった理由でそういった場所に集まるのでしょうか。

荒井:「トー横」という言葉がメディアで使われるようになる前と後では、背景がちょっと異なるんですよね。

もともと歌舞伎町界隈は、大都市の繁華街かつ、夜でも明るく、いつでも人がいる場所だったので、居場所のない若者が自然発生的に集まったのだと思います。

2020年前後に、「トー横」という言葉が使われ始めてからは、「トー横」が観光名所化してきています。コミュニティーのようなものもあり、SNSなどを通じて「トー横に集まる」ということに憧れている子が増えている印象があります。

ただ、今も昔も、また「トー横」や「グリ下」に限らず、繫華街に若者が集まってトラブルに巻き込まれるケースは多いので、若者がつながれる場は必要だと思っています。

健全過ぎない居場所が理想。「トー横」と「行政」の間の役割を目指す

――サンカクシャにつながった若者には、具体的にどういった支援を行うのでしょうか。

荒井:大体、一人あたり3年ほどかけて、徐々に自立していけるようなサポートを行っています。まず、家はあるけれど、家族とうまくいっていないというような若者には、サンカクキチやヨルキチを使ってもらいます。

そして今、私たちのところに持ち込まれる相談の中でとても多いのが、「そもそも、家がない。寝られる場所がない」という相談で、相談件数自体もとても増えています。そういうケースでは大体、緊急でホテルを手配して、シェアハウスが空いていれば翌日には入居してもらいます。

ただシェアハウスは常に埋まっているので、すでに入居している子に相部屋をお願いするといった対応で、なんとかスペースを確保している状況です。こうした住まいの需要は高く、住める場所を増やせれば救える若者はたくさんいます。ですが、常に資金との戦いがありますね。

――東京には空き家も多いですが、それを活用するというのは難しいのですか。

荒井:空き家を借りたこともありましたが、住める状態にしようとすると修繕費がかなりかかります。最近ではホテルの値段も高騰していて、一時的に宿泊してもらうのもなかなか大変です。

――少しやんちゃな若者が、居場所事業のような場所を利用するというのは、割とハードルが高いのかなと思うのですが、いかがでしょう。

荒井:そういう若者とつながるためにも、この場所を健全にし過ぎないように運営していこうと思っています。

健全ではない究極の場所が「トー横」で、その対極にあるのが「行政」だと思うのですが、「行政」のようになればなるほど若者は離れてしまうんです。ちゃんと維持していこうとすると、多くのルールが必要で、ルールを守れる人しか利用できなくなってしまいます。

最近のサンカクシャはスタッフが増えてきて、健全になってきてしまっているのが悩みです。

――組織が大きくなるときちんとしていかないと成り立たないし、かといってきちんとし過ぎると若者が離れてしまう……。難しいですね……。

荒井:そうなんですよ。スタッフが仕事を事務的にこなすだけではなく、素の自分や、自分のだめなところも含めて若者に見せていくべきだと思っていますし、それでも成り立つような場所にしたいです。

最近では大人ではなくて、若者たち自身が居場所をつくって、自主運営をしてもらう方がいいのかなとも考えています。

――若者と接する際に心がけていることはありますか。

荒井:支援をしようとせず、一緒にいる、ただ見守ることということがすごく大事で、意外とこれが、頭では分かっていても難しいなと思います。

トラブルはどうしても起こってしまいます。自傷行為や飛び降りようとする子もいます。でも、そんなときにスタッフが一生懸命対応すればするほど、どつぼにはまるということは、これまで何度も経験してきました。こういった居場所事業を行っている人はみんな経験していると思います。

「サンカクキチ」を利用している子に、「こんなことあったんだけど、どうすればいい?」って聞いたことがあって、その回答が面白くて、「なんもしなくていいんだよ。気を引きたいだけだから……。スタッフさんは対応し過ぎ(笑)」って言われたことがあります。

動じないということも、重要な対応なんだなって思うようになりました。

――そんなときでも、ただ見守るというのは難しいですね……。

荒井:難しいですよ(笑)。ただ、トラブルが続くと、ルールをちゃんと作ろうということになるんですが、それだとトラブルを起こす人を排除しようということになりかねないんです。それはやってはいけないと思っていますし、トラブルや問題を抱えている子でも受け入れる団体でありたいというのは常々思っていることです。

支援する大人より、ただ一緒にいる大人の存在が重要

――若者が居場所を見つけられるようにするために、私たち一人一人ができることはどんなことでしょうか。

荒井:ちょっと現実的な話になってしまうのですが、お手伝いを申し出ていただくのはありがたいです。ただ、現場は相当大変なので、こういう支援団体に寄付をしてくれるのが一番いいかなと思っています。

サンカクシャを通じた支援をお願いするとすれば、若者の現状を知ってもらうために、ぜひメールマガジンに登録していただけたらと思います。若者をめぐる課題は目に見えない部分、一見そんなに困っているように見えないところも多いので、メルマガを通して知っていただけたらうれしいです。

あとは、支援という形で身構えて何かをしようとするよりも、一緒に体を動かす、一緒にご飯を食べる、一緒にゲームをするというような形で、若者と普通に出会って、一緒にいられる接点が増えるといいのかなと思っています。サンカクシャとしても、そういった機会をつくっていきたいと思っています。

編集後記

居場所のない若者という言葉を耳にするようになりましたが、昔の居場所のない若者はどうしていたのかということが気になり、サンカクシャさんに取材を申し込みました。

荒井さんの話を聞いていて、以前は地域の消防団やお祭りなどが、自然と若者と地域の大人をつなげる場になっていたのではないかと感じました。

しかし、そういった場が失われつつある今、ごく自然につながりが生まれることはなかなかありません。地域の中でのつながりをどうつくっていくか、考えさせられた取材となりました。

撮影:佐藤潮

〈プロフィール〉

荒井佑介(あらい・ゆうすけ)

NPO法人サンカクシャ代表理事。2008年より、ホームレス支援や子どもの貧困問題に関わり始める。生活保護世帯を対象とする中学3年生の学習支援に長く関わっていたが、高校進学後に、中退、妊娠出産、進路就職でつまづく子どもを多く見たことから、2019年に特定非営利活動法人サンカクシャを立ち上げる。

非営利活動法人サンカクシャ 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。