未来のために何ができる?が見つかるメディア

教師の4人に3人が自己負担の経験があるって本当? 教師の働き方を改善するには

- 公立の小・中学校で働く教職員のうち、4人に3人は、教育に関わる諸経費の自腹の経験がある

- 教師の自腹は常態化しており、自腹を切っているという自覚がない教職員も多い

- 教育費予算を増やすと同時に、各学校にお金の使い方を管理する担当が必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

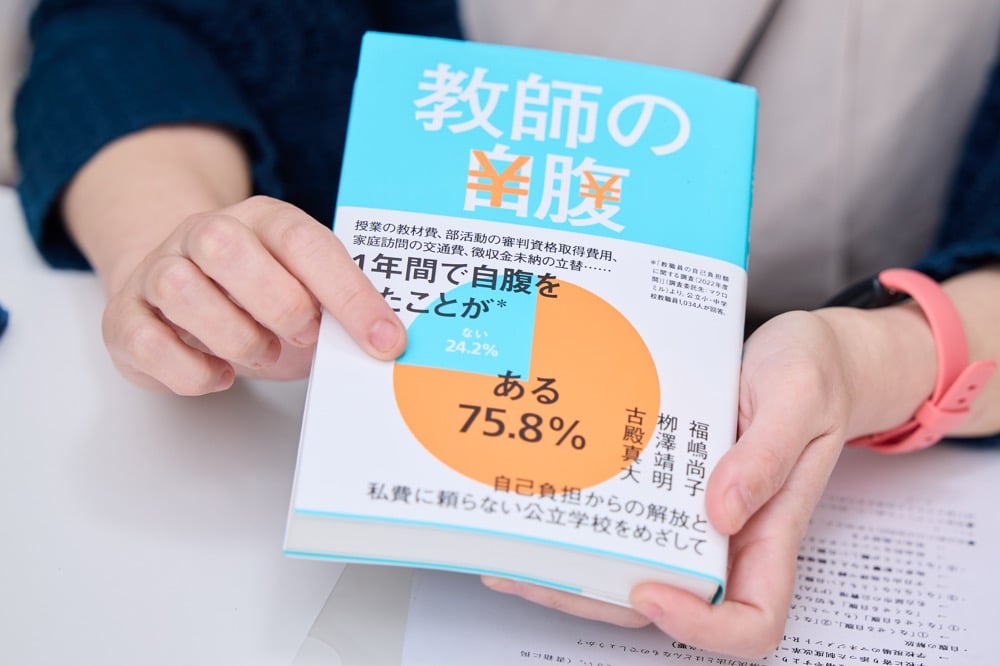

最近、“教師の自腹“というキーワードが注目を集めています。その大きなきっかけとなったのが、教育行政学者の福嶋尚子(ふくしま・しょうこ)さん、公立中学校事務職員の栁澤靖明(やなぎさわ・やすあき)さん、名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士後期課程院生の古殿真大(ふるどの・しんた)さんによる共著『教師の自腹』(外部リンク)です。

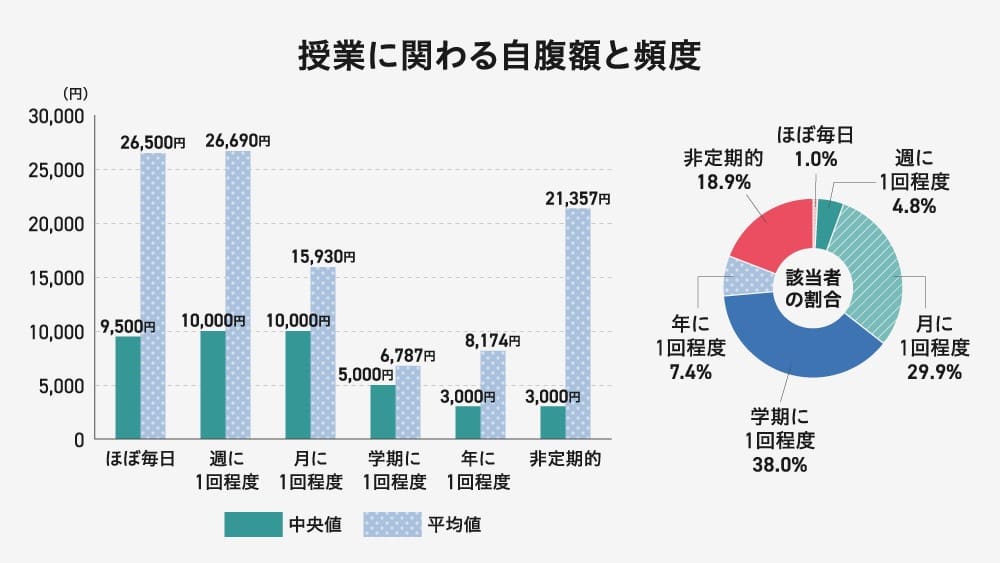

福嶋さんらは2023年に公立小中学校の教員や事務職員などを対象に、2022年度における自腹経験の有無や、その内容についてアンケート調査を行いました。その結果、回答者の4人に3人が「自腹を切った経験がある」と回答。その品目は、赤ペンやシールなどの消耗品から、修学旅行の下見にかかった費用まで多岐にわたるといいます。

この記事では、福嶋さん、栁澤さんに、教師が日常的に自己負担をしている状況や、長年変わらない構造的な原因について伺うと同時に、教職員の自腹をなくすために何ができるかを考えます。

学校現場には現金がない? 「教師の自腹」が生まれる背景とは

――『教師の自腹』を拝読し、アンケートに回答した1,034人のうち、75.8パーセントが「自腹経験がある」という結果に驚きました。

福嶋さん(以下、敬称略):そうですよね。学校関係者以外の方は「75.8パーセントも?」と驚かれるのですが、当事者たちからは「自腹を切っていない人が24.2パーセントもいるなんて信じられない」という声が多いんですよ。

ただし、これはあくまでも2022年度のデータなので十分とはいえません。他の年は自腹を切っていたかもしれないし、忘れてしまっているものや、そもそも自腹だと認識していない可能性もあります。

――教師の自腹には、より良い授業をするために積極的に負担している「積極的自腹」、状況に応じてやむを得ず負担している「消極的自腹」、自腹せざるを得なかったが納得がいかない「強迫的自腹」の大きく3つに分類されるとも書かれていました。一般企業では「経費」として精算されるものも自腹を切っているケースが多いとのことですが、これはなぜでしょうか。

栁澤さん(以下、敬称略):そもそも、学校現場には公費としての現金が基本的にないことに加え、立て替え払い制度が存在しないのが大きな要因です。

事前に教育委員会に申請してお金をもらう資金前渡制度はありますが、多くの自治体では引率旅費に伴う拝観料などと限定されていたり、手続きが煩雑だったりして、申請が下りるまでに時間もかかります。

それに、前々から必要だと分かっている経費ばかりではなく、急に必要になることや、ものによっては現場で実物を見て選びたいこともありますよね。そうなると「自腹でもいいか」となるのかもしれません。

栁澤:聞いた話ですが、ある寒い日に学校の外に出て授業を行った教員は、生徒たちのため、人数分のホッカイロを買って渡しました。これも自腹です。

どうしてこんなに簡単に自腹が切れるんだろうと考えたときに、多くの教職員は子どもたちに対して親心のような思いを抱いているのでは、と思い至りました。

自腹を切る、切らないではなく、子どもたちのためになるなら、より良い授業ができるならそれでいい、という感覚になってしまっているのではないでしょうか。

――子どもたちにとっては「優しい先生」ではありますね。

栁澤:そうですね、ある意味「優しさ」だといえると思います。でも、「A先生はホッカイロを買ってくれたのに、B先生は買ってくれなかった」というように、自腹が教員の評価につながってしまう可能性もあり、改めて深い問題だと思います。

ただ、僕たちは良かれと思って自腹を切っている教員を否定したいわけではありません。だからといって肯定することも、放っておくこともできない。だからこそ、書籍の最後の章では、「この現状を見直しませんか」という意味を込めて、「自己負担からの解放」と書きました。

「教師の自腹」を教師は自覚していない、保護者は知る機会すらない

――そもそも、なぜ「教師の自腹」問題に注目されたのでしょうか。

福嶋:私たちはこれまで、制服やランドセル、教材費、部活動費、修学旅行費など、学校にまつわる保護者の経済的負担を調査・研究し、問題提起を行ってきました。2019年にこの調査結果や研究結果をまとめた書籍『隠れ教育費』(外部リンク)を出版した時に、中学校の教員をしている大学時代の友人から届いたのが「保護者も大変だけど、教師の自腹もしんどいよ」というメッセージです。

改めて調査をしてみると、公立学校の運営を、保護者や教職員の自腹が支えていたと気付き、見て見ぬふりはできないと思ったんです。

福嶋:話を聞けば聞くほど、教師の自腹は常態化していますが、それ自体を疑問に思っていない教職員が多く、その事実を保護者は知りません。

そもそも、少しでも安い教材を選ぶ、必要なものだけを購入させるなど、保護者の負担を減らすことができるのは、学校の中にいる教職員だけです。その教職員が「自分が自腹を切って貢献しているのに、保護者がお金を使わないのはおかしい」という感覚になっているのではないか、と思い至りました。

保護者の負担を減らすためには、まずは教職員の自腹が当たり前になっている状況をなんとかしなければ変わらないのではないか、と……。

新任の教職員は、たとえ違和感を覚えたとしても、上司や先輩が「いいことをしている」ような雰囲気で自腹を切っていたら「おかしい」とは言いづらいでしょう。そこで、私たちが第三者の視点で明らかにすることで、教職員の方も声を上げたり、社会問題にしたりしやすくなるのでは、と考えたのです。

――一般企業で働いた経験があれば、「どうしてこんなに自腹を切らなければいけないんだろう?」と疑問に思うかもしれませんね。

栁澤:そうですね。学校には一般企業とは全く違う文化が根付いているので、さまざまな部分で驚かれると思います。例えば、学校の教職員用ロッカーには鍵がないこともありますが、あまり問題として捉えないこともあるんです。一般企業ではありえませんよね。でも、ずっと学校で働いている教職員にとってはそれが当たり前だから、なんとも思わない人もいます。

学校には非合理的に感じられる部分が多くあり、良くも悪くも「今ある環境でなんとかしよう」という考え方が染みついているのだと思います。

また、公費で保障されている費用がそもそも少ないため、それに収まらない分は自ずと保護者や教職員が負担しなければならなくなる。ときにはPTA会費が充てられるなんてこともあります。

学校には明確な経理担当者がいない。お金の使い方を管理するマネジメント職が必要

――特に印象に残っているエピソードや、本に掲載しきれなかったお話があれば教えてく

ださい。

福嶋:象徴的なのは給食費ですね。教職員にとって給食指導は職務の一環であり、ゆっくり休憩をしながら食事を取っているわけではありません。限られた時間内で子どもたちが配膳を済ませられるようにサポートし、食事中の安全も見守っているわけです。ですが、教師も給食費を支払っています。

だから、私は「教職員の給食費は無償になるべきではないか」と考えているのですが、当事者の多くは「自分たちも食べているのだから、自腹を切るのが当然だ」と思っている。

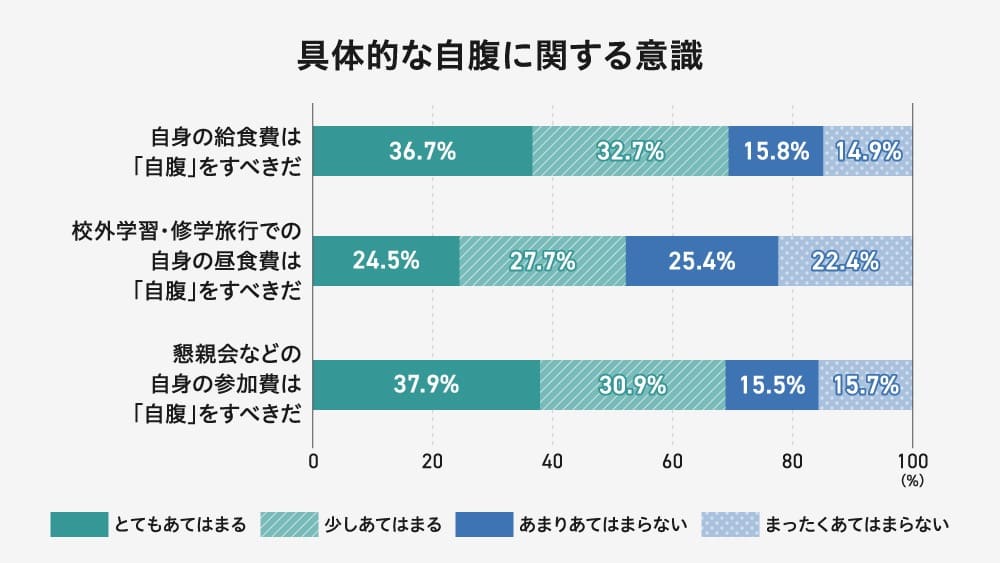

ところが、一般の方を対象に行った「教職員も給食費を払うべきか」というアンケート調査では4分の3が「自己負担する必要はない」と回答しているんです。改めて学校の中と外では認識に大きな違いがあることが分かりましたし、この問題もなんとかしたいなと思っているところです。

――本を読んだ方からはどんな声が寄せられていますか。

福嶋:自分の学校体験の中で「あれは、先生の自腹だったんだ!」という気づきがあったという声を多くいただきます。

ある教職員の方からは、今まで何の気なしに自腹を切ってきたけれど、本をきっかけに「今、自分は自腹を切っているな……」と思いながら物を買うようになったという声もありました。

ちょっとした変化かもしれませんが、「自腹を促されたらいやだな」とか「自腹をたくさん切っている=教育に熱心である、とは思われたくない」という感覚に結びついていたらうれしいですね。

――改めて、教師の自腹問題を解決することはできるのでしょうか。

栁澤:やはり教育現場で臨機応変な対応もできるよう、制度を改善することが最善策でしょう。ボールペン1本を買うにしても教育委員会に申請が必要で、それも3カ月後にようやく納品される、というケースもあるんです。

ここで教師や保護者の自腹に頼るのは簡単ですが、それをやめて「この状況はおかしい」と言い続けることも大切だと思います。

もう1つの解決策は、学校現場でのお金のマネジメントサイクルを確立することですね。授業に必要なものだけでなく、学校を運営する上で必要な費目を一緒に考え、あまりにも高価であれば代替策を提案したり、購入ルートやルールを考えたり、マネジメントができる人材が必要です。

――一般企業と違って、学校には経理がいないわけですね。

栁澤:そうなんです。事務職員はいますが、学校や教育活動全体を見て、どこにお金が必要かを考えられる人材が確立されていないと言っていいでしょう。

その役割を担うとしたら事務職員が中心になると思うので、僕自身も知見を広げて、マネジメントができる事務職員を増やすために活動をしているところです。

――最後に、教職員が働く環境を改善するためには、私たち一人一人にできることはありますか。

福嶋:この問題は学校の外側から発信し続けないと変わらないでしょう。そのためにも、教職員以外の方に、「教師の自腹」が存在することを知ってほしいですし、教職員が自腹を切ることを、決して「美しい行為」だとは思わないでほしいです。

それから、仕組みを変えることも重要ですよね。政府は教育費無償、給食費無償など家計の負担を減らす政策を進めていますが、それによってより良い授業ができるようになるわけでも、給食の質が良くなるわけでもありません。

私が提言しているのは、公立学校の予算を増やし、その中で教職員がその専門的力量を発揮して、教育活動を行える仕組みをつくること。それによって、保護者も余計な費用を使わずに済む可能性もあると考えています。

栁澤:ぜひ、友人などと「『教師の自腹』って知ってる?」と話題にしてもらえたらと思います。関心が広がれば、懇談会やPTAなどで話題になり、教職員の中にもムーブメントが起きるかもしれません。

編集後記

教師の労働環境について調べているうち、教師の自腹問題にたどり着き、取材の申し込みをしました。

書籍『教師の自腹』や取材を通して、筆者の学生時代にも「もしかしたら、あれは先生の自腹だったのでは……」と思い当たることがいくつもありました。働き方改革など、教職員の負担軽減に向けて、さまざまな取り組みがされていますが、今回の記事をきっかけに、教師の自腹に頼らない学校教育のあり方についても、考えてもらえたらうれしく思います。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

栁澤靖明(やなぎさわ・やすあき)

埼玉県公立中学校事務職員/「隠れ教育費」研究室チーフディレクター。日本教育事務学会理事。「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして現代社会へ情報を発信。研究関心は家庭の教育費負担・就学支援制度。具体的には「教育の機会均等と無償性」「子どもの権利」「PTA活動」などを研究している。著書に『本当の学校事務の話をしよう』(太郎次郎社エディタス)、『隠れ教育費』(同、共著)、『学校徴収金は絶対に減らせます。』(学事出版)など。

福嶋尚子(ふくしま・しょうこ)

千葉工業大学教育センター准教授/「隠れ教育費」研究室チーフアナリスト。教育行政学、教育法学。保護者の私費負担、学校財務、学校の物品面での教育条件整備が主な研究関心。主著に『隠れ教育費 公立小中学校でかかるお金を徹底検証』(太郎次郎社エディタス、2019年、栁澤靖明と共著。

「隠れ教育費」研究室 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。