未来のために何ができる?が見つかるメディア

「人工透析」の治療には、いくつもの選択肢がある。自分に合った治療法で、自分らしい生き方を!

- 日本の透析患者は34万人超。約97パーセントの患者が、週3回通院・1回4時間程度の治療法「通院血液透析」を選択している

- 生活スタイルへの影響が少ない治療法「在宅透析」の選択肢があるが、認知度が低い

- 自分に合った治療法を選ぶことができれば、「自分らしく治療と暮らす」生き方にたどり着く。そのためには透析の治療法を正しく広める必要がある

取材:日本財団ジャーナル編集部

腎臓の機能が慢性的に低下している状態を「慢性腎臓病」といいます。一般社団法人日本透析医学会が2024年に発表した調査(外部リンク)によると、機能が低下した腎臓に代わって、血液中の老廃物や不要な水分を人工的に取り除く「透析」を受けている人は、2023年末時点で34万人超に上ります。

また同調査によると、国内の透析患者の97パーセントが選択している通院血液透析は、週3回通院し1回4時間程度かけて行う必要があり、それまでの生活を大きく変えなければなりません。さらに、ほとんどの患者が生涯にわたって治療を継続する必要があるため、腎臓機能の低下や透析開始をきっかけにうつ状態になってしまう人も少なくありません。

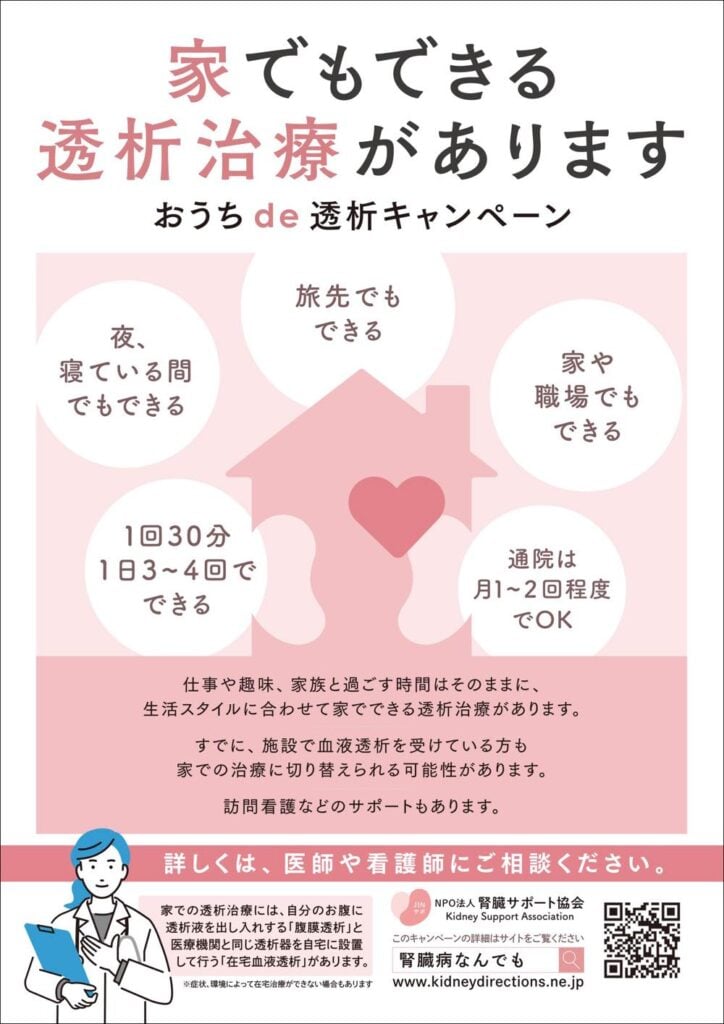

通院は月に1〜2回と少なく、自宅や職場などで行う透析治療という選択肢もありますが、日本ではまだあまり知られていなく、普及率が低いのが実情です。

今回はNPO法人腎臓サポート協会(外部リンク)の理事長である雁瀬美佐(がんせ・みさ)さんに、透析にはどんな治療法があるのか、それぞれの治療法の特長や、透析患者が自分らしく生きていくためにできることについて伺いました。

「透析大国」日本、患者数は34万人以上。在宅治療という知られざる選択肢

――透析とはどんな治療ですか。

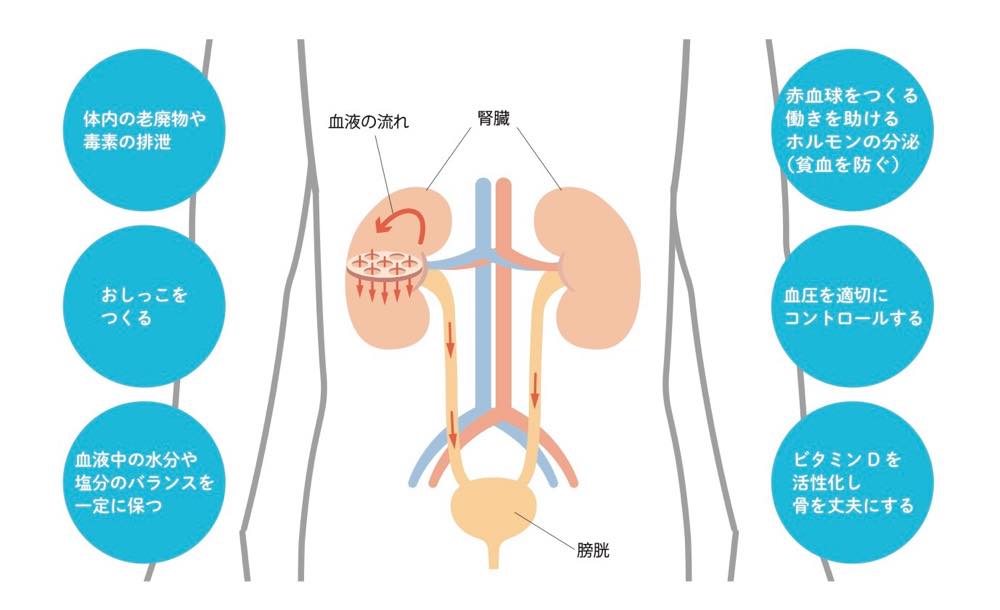

雁瀬さん(以下、敬称略):まず、腎臓の働きを説明します。腎臓は、血液中から老廃物を取り出し、尿として体の外に出す「ろ過装置」のような働きをしています。尿をつくること以外にも、体内の水分や電解質のバランスを調整したり、ホルモンを分泌して血圧をコントロールしたりと、健康維持に欠かせない大切な役割を担っています。

その腎臓の働きが弱くなってしまったときに、血液から体に不要なものを人工的に取り除く治療が「透析」です。

――日本で透析を受けている人はどのくらいいるのでしょうか。

雁瀬: 2023年12月末時点で34万3,508人います。腎臓が悪くなる原因で多いのは、糖尿病や高血圧などの生活習慣病です。老化も影響するため、透析を始める年代で最も多いのは70代ですが、30代や40代で透析が必要になる人も一定数います。

――腎臓の不調には自分でも気づけるのでしょうか。

雁瀬:慢性腎臓病の初期段階では、自覚症状はほとんどありません。腎臓の働きが弱くなると、手足のむくみや貧血、めまい、だるさ、息切れなどの症状を引き起こしますが、「調子が悪いな」と感じたときには、病気がかなり進行している場合が多いです。

日頃、尿が泡立っていたり、赤っぽい、あるいは黒っぽい血尿が出たり、夜間の頻尿があれば、腎臓の機能が低下している可能性があるので注意が必要だといわれています。尿にたんぱくや糖が出ているかは、市販の尿試験紙を使えば、家で尿を垂らすだけで気軽に検査をすることもできますが、年に1度の健康診断で、腎機能に問題ないか確認してください。

――慢性腎臓病になると、すぐに透析が必要ですか。

雁瀬:慢性腎臓病は1〜5段階に分けられる進行性の病気です。軽度であれば食事療法や適度な運動で病気の進行を遅らせていきます。透析が必要になるのは、ステージ5にあたる「末期腎不全」の状態からです。末期腎不全とは、腎臓の機能が著しく低下し、回復の見込みがほとんどないため、放置すれば命にも影響を及ぼす状態を指します。

――透析にはどんな方法があるのでしょうか。

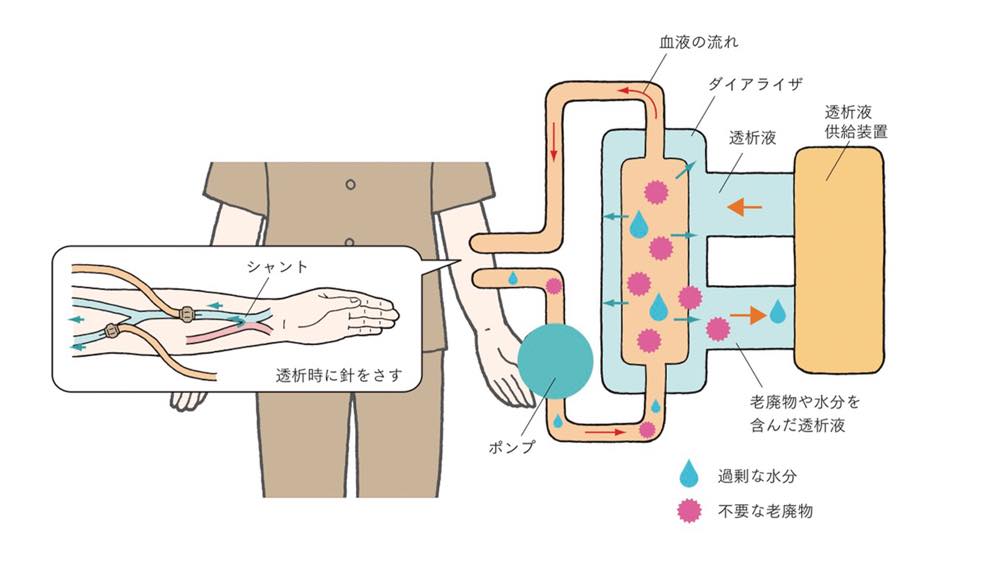

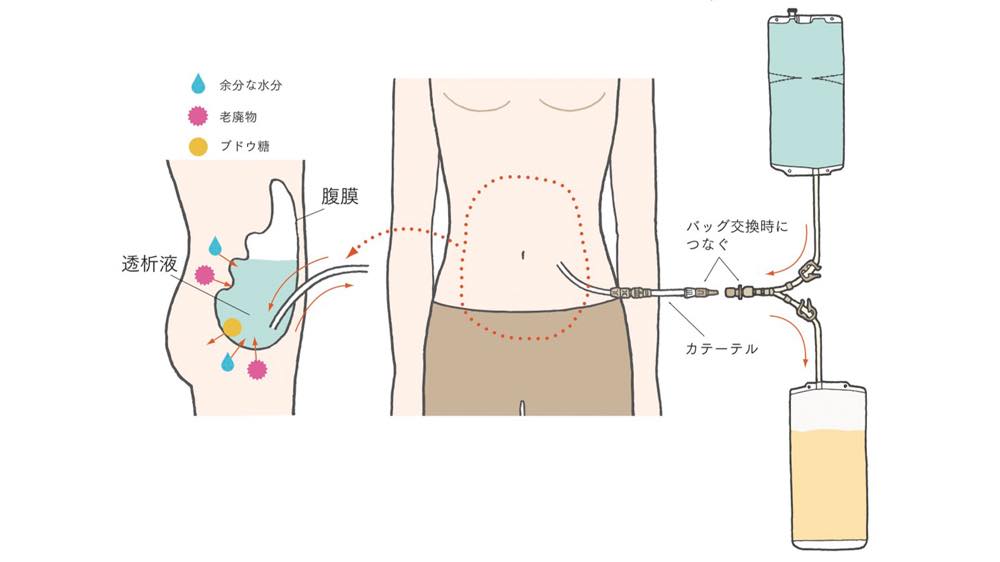

雁瀬:まず「血液透析」と「腹膜透析」の2つの方法があります。「血液透析」は、血液を体の外に取り出し、不要な水分や老廃物を機械で取り除いてから体内に戻す方法です。一方、「腹膜透析」は、お腹に埋め込んだ細いチューブから、お腹の中(腹膜)に透析液を注入し、一定時間貯めた後、老廃物を含んだ透析液を排出する方法です。

――まずは「血液透析」について、詳しくお聞かせください。

雁瀬:「血液透析」には、2つの方法があります。週3回通院し1回4時間程度かけて行う「通院血液透析」は、日常生活の制限が必要になるため大きな負担がかかりますが、日本では透析患者さんの97パーセントがこの方法を選択しています。

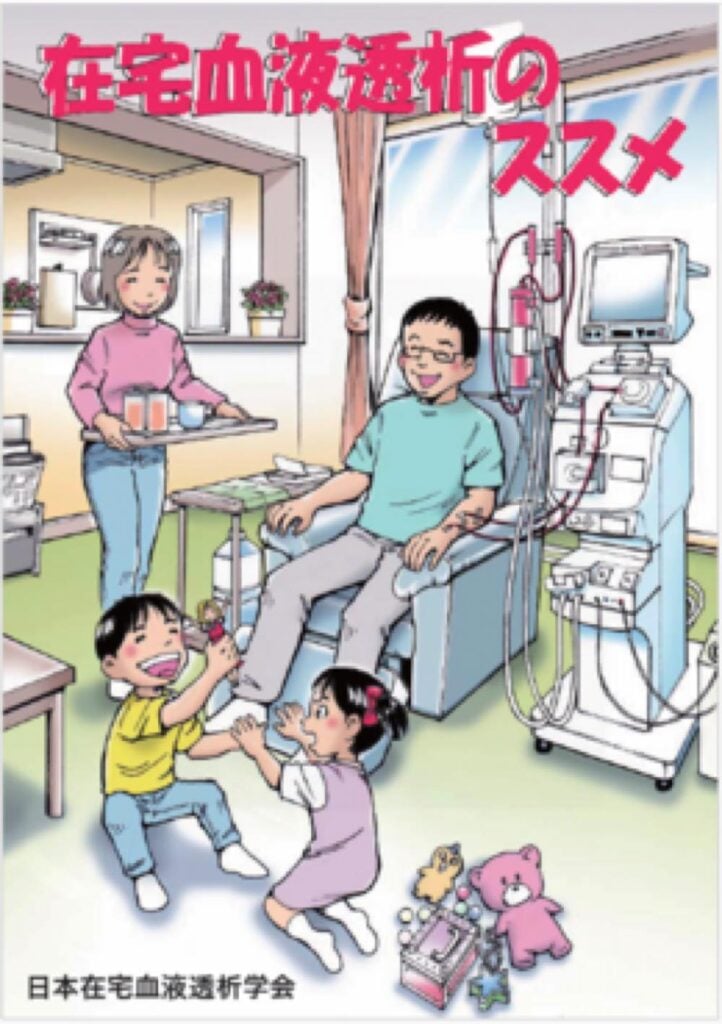

それから、あまり知られていませんが、「血液透析」には「在宅血液透析」という方法もあります。同じ透析機械を自宅に置いて行う「在宅血液透析」は、好きな時間にできますし、毎日行えば体も楽です。自宅のリビングで透析をしている患者さんは、「家族と一緒に過ごす時間が増えて生活が充実している」とおっしゃっていました。

――「在宅血液透析」だと生活スタイルを変えずにできそうですね。

雁瀬:「フルタイムで働きたいから」と、この治療法を選ぶ方もいますよ。デメリットは、介助する人が必要なので一人暮らしの方には難しいこと。それに、大量の水を使うので水道代がかかるということ。また電圧を上げる工事が必要な場合もあります。

ただ、自治体によっては助成金が出るところもありますし、通院にかかる体への負担、生活スタイルの変化などを考えると、メリットのほうが大きいのではないでしょうか。

――もう一つの「腹膜透析」はどんな治療法なのでしょうか。

雁瀬:「腹膜透析」は自宅や職場などで行うことができる治療法です。月1~2回の通院で済むのと、比較的体への負担が少ないことから、残っている腎臓の機能をより長く保つことができるのが特長です。

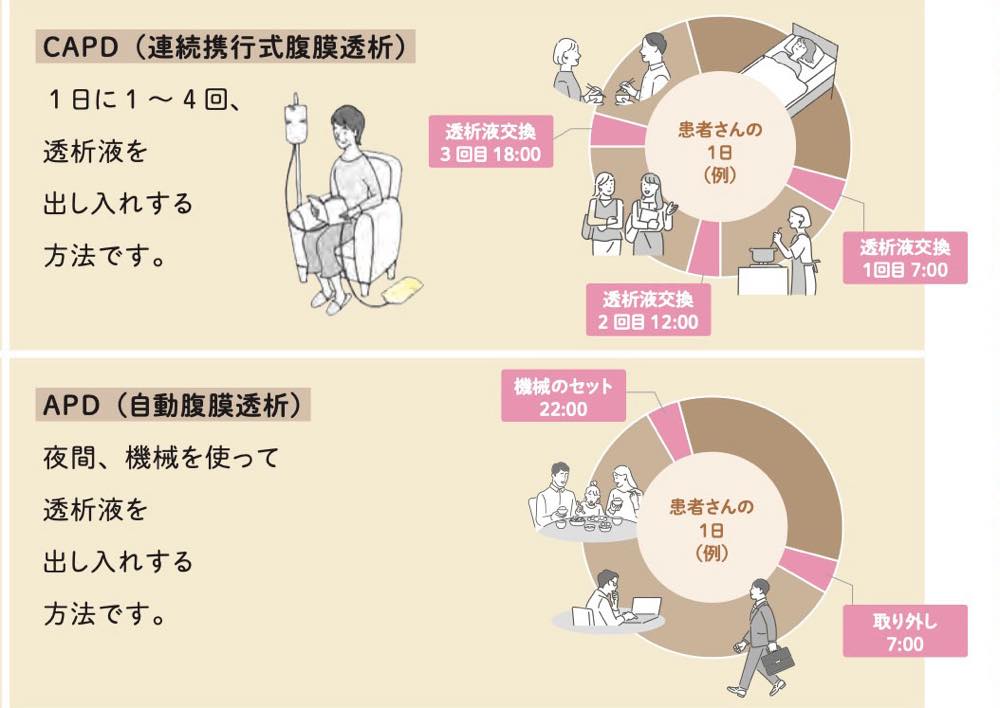

雁瀬:「腹膜透析」には、機械を使って寝ている間に自動的に透析を行う「自動腹膜透析(APD)」と、日中に3〜4回透析液バッグを交換する「連続携行式腹膜透析(CAPD)」という方法があります。

――「腹膜透析」もそれまでの生活スタイルを続けながら治療ができそうですね。

雁瀬:日中の透析液バッグ交換は1回30分程度なので、フルタイム勤務や学校に通っている方でも、休憩時間を使えば問題なく治療ができます。駅や空港、美術館や劇場にも医務室や多目的室があるので、自由な外出や旅も楽しめます。

働いているうちは「腹膜透析」で、定年退職してからは「通院血液透析」へ、さらに高齢となって通院がつらくなってきたらまた腹膜透析へと、ライフスタイルの変化に合わせて治療法を変えていく方もいます。「腹膜透析」と週1回の「血液透析」を併用するハイブリッド療法をしている人もいます。

――透析以外にも慢性腎臓病の治療法はありますか。

雁瀬:腎移植があります。健康な家族や配偶者などから2つある腎臓のうち1つを提供してもらう「生体腎移植」と、脳死後または心停止後の方から提供を受ける「献腎移植」の2種類です。移植後は免疫抑制剤(※)を服用し続けなければなりませんが、透析をせずに健康な人とほぼ同様の生活ができます。

しかし、ドナーを探すのは難しいです。生体腎移植は健康なドナーの体にメスを入れなければならないので、ためらう人もいます。献腎移植は日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)への登録が必要で、現在の平均待期期間は約15年の状況です。とはいえ、有効な治療法なのは間違いありません。

- ※ 移植された臓器は、受け取った人の免疫力により異物と認識され、臓器を攻撃しようとする拒絶反応が起こる。これを防ぐために、移植を受けた人は免疫の働きを抑える免疫抑制剤を服用する必要がある

透析治療は「通院一択」ではない。治療法にはいくつもの選択肢がある

――透析をしている人の97パーセントは通院での透析を選んでいるそうですが、なぜそれほど普及率に差があるのでしょうか。

雁瀬:患者さんがどの治療法を選ぶかは、医師からの説明が大きく影響しています。医師からまず通院での血液透析を説明されると、「みんなその方法でやっているのだから」と他の治療法をよく知らないまま選んでしまう人が多いんです。そもそも全ての治療法について、きちんと説明をしてくれない病院もあります。

というのも、血液透析を選ぶ人が97パーセントを占めているため、自施設でもそれしか実施していないという病院が多いんです。そうなると、実施していない治療法については説明しづらくなってしまう。また、病院の方針で腹膜透析を扱っていない場合や、在宅血液透析のメンテナンス体制まで整えられていない医療機関もあります。

だからこそ病院選びはとても大事ですし、透析を受ける患者さんには、あらかじめ通院以外の選択肢があることを知っておいてほしいと思います。

――通院での透析を始めることで身体的、精神的な負担を抱える人も多いのでしょうか。

雁瀬:それまでの生活スタイルが、治療によって変わることを余儀なくされることは、患者さんにとってかなり大きな負担ですよね。慢性腎臓病の患者さんは、うつ状態を経験する人が多く、うつ病の罹患率が高いといわれています。

医師から通院血液透析の説明を受けて「人生終わりだ……」と思う患者さんは少なくありません。一生続けなければならない治療なので、将来への不安も大きいのです。

「自分自身で治療法を選択する」ことで不安が軽減される

――不安を軽減するためにはどうすればよいのでしょうか。

雁瀬:腎臓サポート協会で実施した患者アンケート調査では、自分の好みや価値観をしっかり聞いてもらった上で、医師と相談しながら治療法を選べると、透析開始時の不安が軽減される傾向があることが分かりました。患者さんにとって心配なのは、趣味や仕事を続けられるか、生活がどのくらい変わるかなのです。

アメリカでは透析が必要になった患者さんに対して、まず「どこで治療をしたいのか」を聞くそうです。患者の意思を尊重することで、在宅での治療を選ぶ人が増えているといいます。

――「自分でこの治療法を選んだ」と思えることが大事なんですね。

雁瀬:実際、透析治療の違いによる効果に大きな差はありません。でも、納得して治療を始めるのと、不信感を持ちながら始めるのとでは、患者さんの心情は大きく変わります。

そこで大事なのは、医師とのコミュニケーションです。より良い医療を進めるためには、医師の言われた通りにする「お任せ医療」ではなく、患者自身も治療方針の決定に積極的に関わっていく「医療への患者参加」が重要視されています。

最近ではSDM(Shared Decision Making=共同意思決定)といって、医療者側がエビデンスを共有し、患者と共同して医療上の意思決定をする病院が増えています。

体験者のリアルな声が、他の患者の希望や勇気につながる

――透析患者の皆さんはどのように社会復帰しているのでしょうか。

雁瀬:透析をしながら働けるのかを心配される方も多いですが、透析導入後でもフルタイムで働いている方もいます。腹膜透析の患者さんは勤務時間中に透析液バッグの交換が必要なので、会社の医務室に交換用のスペースをつくってもらったり、会議室を30分使わせてもらったりと、皆さん周囲の方たちと上手にコミュニケーションを取りながら職場での理解を得ているようです。

透析は医療費が高額ですが、厚生労働省指定の「特定疾病」の1つに分類されており、公的な助成によって経済的な負担は軽減されます。また、透析患者は身体障害者手帳を申請することができ、提示することで受けられるサポートもあります。今は社会的な理解も得られやすくなっています。それを知るだけでも透析の不安は減らせると思います。

――腎臓サポート協会ではどんな活動をしているのでしょうか。

雁瀬:慢性腎臓病の重症化予防や適正な治療選択に関して、「腎臓病なんでもサイト」(外部リンク)の運営や、自宅でできる透析治療をご紹介する「おうちde 透析キャンペーン」(外部リンク)の実施、医療側と患者がSDMを進めるための啓発冊子「腎臓病 あなたに合った治療法を選ぶために」(外部リンク)の作成など、情報発信に力を入れています。

雁瀬:在宅での透析治療を選択しようと思っても、周りに経験者がいないのでよく分からない。そうした声にお応えして、協会では患者さんの体験談(外部リンク)をYouTubeで発信しています。

――動画を見ると、皆さんとてもアクティブに毎日を過ごされていて驚きました。

雁瀬:思う存分仕事をしたり、一人旅に出かけたり、趣味の釣りや園芸を楽しんだり、皆さん生き生きとしていますよね。80代で「夢は、腹膜透析でアメリカ大陸横断鉄道の旅をすること」と話す方もいるんです。その姿が、他の患者さんたちにとっての希望や勇気になってほしいなと思っています。

――透析患者の皆さんが過ごしやすい社会を実現するために、私たちにできることはありますか。

雁瀬:慢性腎臓病の人も、そうでない人も、まずは治療の選択肢がいくつもあることを知ってほしいですね。透析が必要になっても、人生終わりではありません。自分に合った治療法を選ぶことができれば、「自分らしく治療と暮らす」人生にたどり着くこともできます。

もし周りに透析をしている人がいれば、思いやりを持って接してもらえればと思います。週3回の通院血液透析をしている患者さんで、会社の理解はあるものの「早く帰ることに引け目を感じる」と話す人もいました。職場の人たちが快く送り出してあげたり、「何かあったら相談してね」と声をかけてあげたりすれば、病気を抱えている人たちがもっと生きやすい、優しい社会になっていくのではないでしょうか。

編集後記

私の知り合いにも通院で透析を受けている人がいます。時間的な制約があり大変そうだなと感じたのをきっかけに、透析がどんな治療なのか、患者さんにはどんな負担がかかるのかを知りたいと思うようになりました。

取材を通して、いくつもの治療法の中から自分に合ったものを選択できれば、その人らしい人生を歩むことができると分かり、透析に抱いていた「つらい治療」というイメージが変わりました。

自宅でできる透析があることが社会常識のように広まれば、自分らしい選択ができる患者の方がもっと増えていくのではないかと感じました。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。