未来のために何ができる?が見つかるメディア

全ての人が走る喜びを感じられる社会を目指す。スポーツ用義足を作るエンジニアの挑戦

- 遠藤さんは友人の病気をきっかけに、エンジニアとしてスポーツ用義足に関わるようになった

- 「義足で人類最速」を達成することで、社会の障害の捉え方が変わるはず

- 足を失った人へのリハビリの最終目標は「歩くこと」ではなく、「走ること」にしたい

取材:日本財団ジャーナル編集部

パラリンピックでの日本人選手の活躍で、注目が集まるパラスポーツ。パリ2024パラリンピックでは、日本代表選手団が合計41個のメダルを獲得しました。

一方で、パラリンピック以外のトピックが少ないことも事実です。スポーツ以前に、障害のある人々に対する支援もまだまだ十分とは言えません。

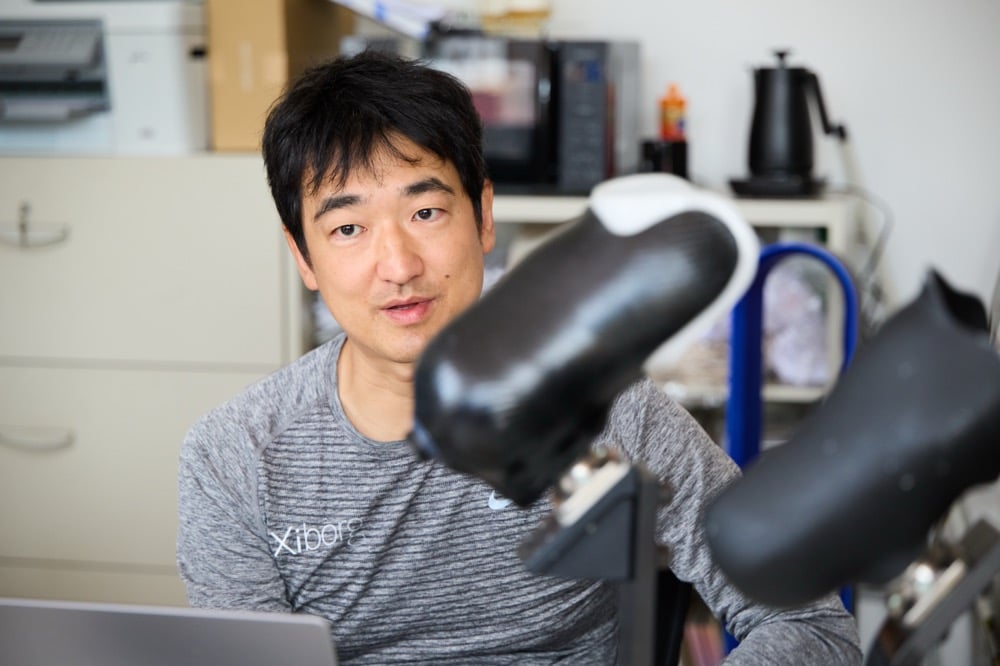

そこで今回は、トップアスリート用の義足の開発をはじめ、足を失った子どもへの義足の貸し出しやランニングの支援を行う、株式会社Xiborg(外部リンク)の代表取締役でエンジニアの遠藤謙(えんどう・けん)さんにお話しを伺います。

遠藤さんは「義足で人類最速が達成できれば、社会的にも意義がある」と考え、開発を続けています。

遠藤さんの掲げる「全ての人が走れる社会」を実現するための活動や、義足の開発に込められた思いについてお話しいただきました。

足を失うことは「障害」ではなく「未来の可能性に満ちている」ことと大学で学ぶ

――遠藤さんが義足を作ろうと思ったきっかけを教えてください。

遠藤さん(以下、敬称略):昔からロボットに興味があり、大学ではロボットの研究と製作を行っていました。当時はまだ義足のことを気にしたことがなく、「将来はエンジニアとしてものづくりができれば……」、という漠然とした考えしか持っていませんでした。

義足に興味を持ったのは、大学院生の時で、友人が病気で片足を失ったことがきっかけです。そこで、ロボットの技術を駆使して友人のために義足を作りたいと思い、2005年にアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)に留学しました。

ロボット義足の研究を行うメディアラボという研究室に入り、自身も義足で生活をしているヒュー・ハー教授に師事しました。知識だけでなく考え方や価値観などさまざまなことを学びましたね。

――価値観はどのように変化しましたか。

遠藤:留学の前までは障害のある方に対して、「かわいそう」という同情の気持ちがあったのですが、その考えが一気に覆りました。

MITはものづくりの文化が盛んで、新しい価値観を生み出そうとする意欲が高い場所なんです。私が所属していた研究室でも、足がないということに対して「障害」ではなく、「将来の可能性に満ちている」というポジティブな気持ちで捉えていました。

また、2008年に見た、義足の陸上選手、オスカー・ピストリウスがかっこよく走る姿も衝撃的でした。技術の発展とともにタイムが伸びていくのを目の当たりにして、今まで社会的弱者と思われていた方たちが、テクノロジーの進化によって逆転しうる可能性があるのだと気づいたんです。

ものづくりを通して、社会に大きな変化が起こり得ることの面白さにとても惹かれました。

――遠藤さんが開発しているスポーツ用義足について教えてください。

遠藤:代表的なものが、2016年に発表したアスリート向けの「Genesis(ジェネシス)」です。陸上選手の佐藤圭汰(さとう・けいた)選手、池田樹生(いけだ・みきお)選手、春田純(はるた・じゅん)選手の3名の走り方の平均値に合わせて、既存のスポーツ用義足を改良したものです。

遠藤:膝はあるが足首がない選手を想定し、後部が大きく湾曲しているのが特徴です。義足の選手は足首がないため、地面を蹴って足を前に出す動作ができません。そのため、義足が上から押された際に、できるだけ選手の理想的な角度で跳ね返るようなカーブが設計されています。

湾曲を大きくすればするほど大きくしなり、使いやすくなりますが、その分重量が増してしまいます。そのため、走り方や体型に合わせて、最適なカーブになるよう設計しました。

――アスリートだけでなく、一般用のスポーツ用義足も開発しているのでしょうか。

遠藤:はい。大人用と子ども用、それぞれ開発しています。特に子どものスポーツ用義足については、これまで高価なものばかりで購入できない方も多かったため、できるだけ安価にするためにさまざまな素材を試しました。

その中で一番安価で軽くて耐久性があるカーボンを使用して、1個10万円ほどの義足を開発しまして、現在はテスト販売をしています。これまでは安くても25万円ほどしていたので、私が調べた中では現在世界で最安値です。

できる限り多くの方にスポーツ用義足が行き届いて、全ての人に走る喜びを感じてほしいという願いから挑戦を続けています。

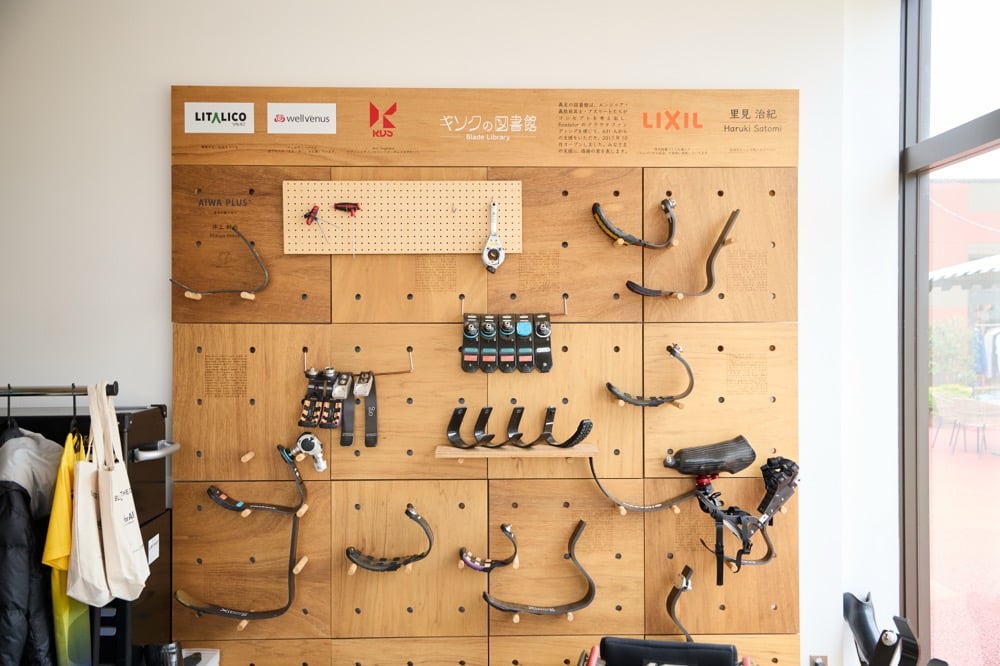

全ての人が走る喜びを感じられる社会の第一歩として「ギソクの図書館」を設立

――その思いを形にした取り組みの一つが「ギソクの図書館」(外部リンク)だと思います。こちらについても詳しく教えていただけますか。

遠藤:2017年に立ち上げた「ギソクの図書館」は、スケート靴を借りてその場で滑ることができるスケートリンクのように、競技用義足もその場で付け替えてすぐに走れるようにしたプロジェクトです。

義足の貸し出しのほか、義肢装具士が常駐するランニングクリニック「マンスリーラン」を毎月開催しています。それから、日本全国、ときには海外にも進出する「出張ブレードランニングクリニック」や、「競技用義足体験会」なども行っています。

遠藤:立ち上げのきっかけは、アスリートの佐藤圭太選手による「1人でもいいから自分のような義足の子が走れる環境をつくりたい」という一言です。

当時はオリンピックやパラリンピックの開催に伴い、アスリートを盛り上げようという社会的な風潮がありましたが、イベントなどで集まる子どもは健常者がほとんどでした。もちろん関心を持ってもらうことは良いことですが、集客を目的としたイベントでは、実際に障害があって困っている子どもを集めることは非常に困難でした。

また、スポーツ用義足は高価な上に保険適用外です。さらに毎年成長する子どもにとっては、身長や体重の変化に合わせて交換する必要があります。

そうした状況に違和感を感じていたところ、佐藤選手の一言が後押しとなり、当事者が集まって「走りたい」という思いを実現できる「ギソクの図書館」の立ち上げを決めました。

- ※ こちらの記事も参考に:手足を失った人の可能性を広げる「義肢装具」(別タブで開く)

――反響はいかがですか。

遠藤:設立当初からたくさんのお子さんやその親御さんにご参加していただいています。それに伴い、義足の改善や改良も重ねてきました。

スポーツ用義足はある程度の高さが必要なため、足が残っている部分が多い人や、まだ小さな子どもは履くことができませんでしたが、アダプターのような部品を開発して履けるようにしたり、軽量化を図ったりしました。今では、未就学児のような小さな子どもたちも利用できるようになっています。

子どもが障害を意識し始めるのは、保育園や幼稚園での集団生活が始まる頃なんです。そのときに、周りの子どもたちと変わらず楽しく生活してほしいと願う親御さんの気持ちをたくさん伺いました。

――遠藤さんが開発された義足によってパラアスリートの方に起こった変化を教えてください。

遠藤:私が、というよりも、世界中でいろんな技術が日々開発されており、そのおかげでパラリンピックの世界標準が上がっていると思います。ここ数年で選手が増え、どんどん世界最速記録が更新されています。

――義足のランナーが、陸上の世界最速記録を出すこともあるかもしれませんね。

遠藤:近い将来そのようなこともあると思っています。義足の技術は日々進化していますし、陸上の世界記録が義足ランナーによって塗り変えられてもおかしくないと思います。オリンピック、パラリンピックと分けるのではなく、陸上競技の中に「義足」というカテゴリーができて、新たに加わるんじゃないでしょうか。

――そうなった場合、社会にどのような変化が起こると思いますか。

遠藤:世の中には口には出さずとも、「障害者は健常者より劣るもの」という先入観を持つ人は少なくないと思うのですが、そのような考えが覆り、社会全体で障害者への認識が大きく変わると思いますし、それを期待しています。

例えば、視力が弱くて眼鏡をかけている人はたくさんいますが、それを「障害」と捉える人はほとんどいませんよね。でも、もし眼鏡がなければ、その人は今のような生活を送ることは難しいかもしれません。むしろ、眼鏡をかけることで、もともと視力が良い人以上のパフォーマンスを発揮することもあります。

義足も同じです。足を失ったからといって、それだけで「障害者」と見るのではなく、義足を使えば健常者と同じスタートラインに立てる。そういう社会であってほしいと願っています。

誰もが義足を使える社会を目指し、さまざまな専門分野と連携

――「全ての人が走れる社会」になるために、今後どのような変化が必要だと感じていますか。

遠藤:義足が社会インフラの一つになってほしいと思っています。マーケットが小さく、高価で購入が困難というのが現在の最大の課題で、できる限り私たちも安価な義足の開発に力を入れていますが、それにも限界があります。

特に子どもは成長に伴って何度も義足を入れ替える必要があります。サイズが変われば靴を変えるように、気軽に義足を使用できる環境を社会全体で整えてほしいですね。足を失って歩けない方全員が、不自由なく生活を送れるようになるという社会的意義は大きいはずです。

また、スポーツの視点を取り入れた医療やリハビリの導入も必要だと考えています。現在のリハビリでは、「歩けるようになること」が最終目標とされることが多いですが、スポーツは、体をより健全な状態へと導くアプローチです。むしろ「走ること」を目指した方が、結果として歩くときもより安全になると感じています。

まず義足が必要な方にしっかり行き渡ることが前提ですが、そのうえで医療機関などと連携し、誰もが義足を使いこなせる訓練を受けられる、そんな社会になってほしいと思っています。

――これまでお聞きしたような遠藤さんの活動について、社会に知ってもらうための取り組みを教えていただけますか。

遠藤:無理をしてまで世間に広く知ってもらうよりは、関連性の高いあらゆる市場を組み合わせて、ビジネスをつくり上げる方向性で考えています。例えば医療やスポーツ、発展途上国支援など、協力してビジネスのエコシステム(※)をつくり上げていきたいです。

ありがたいことに多くのメディアで取り扱っていただき、世の中に発信する機会には恵まれていました。一方で、発信した割にはあまり反響がなかったというのが正直な感想です。マーケットが小さい分、自分ごととして捉えてもらうことが難しいのだと思います。でも、これからもさまざまな機関と連携して活動を続けていきたいと思います。

- ※ 業種・業界の垣根を越え、共に連携することで共存・共栄する仕組み

社会的少数者を意識するために読者一人一人ができること

最後に、社会的少数者を意識するため、読者一人一人に何ができるかについて、遠藤さんにヒントをいただきました。

[1]「自分が楽しめる支援」を意識する

日本では支援となった途端、自分を犠牲にして取り組むべきという意識がセットになっている。それでは取り組み続けることが困難なため、お金や見返りを求めず、まずは楽しみながら学びや興味を深めていくことが第一歩

[2]社会的少数者に対する活動は拡大が難しいという現状を知り、少しでも関心を持つ

例えば、遠藤さんの例で言うと、義足の研究や広報については、さまざまなスキルが不可欠な上、莫大な費用がかかるため、取り組む人が少ない。パラスポーツのマーケットを広げることが難しい現状を、まずは知ってもらい、少しでも社会的少数者に関心を持つことが大切

今回の取材は、障害者支援の分野でユニークな活動をしている人にスポットライトを当てることで、この分野への関心を高められるのではないかと考えたことがきっかけでした。しかし遠藤さんは、「支援活動の拡大は容易ではない。市場規模の制約もあり、一般的なスポーツと比べて関心を集めにくい面もある」という、厳しい現実も素直に語ってくれました。

それでも、こうした課題があるからこそ、遠藤さんのような先駆者の存在は貴重です。私たちにできることは、まず遠藤さんの活動やパラスポーツに関心を持ち、理解を深めることから始まるのではないかと感じました。

義足技術の発達とともに、社会の認識がどう変化していくのか、これからも注目していきたいと思います。

撮影:十河英三郎

〈プロフィール〉

遠藤謙(えんどう・けん)

株式会社Xiborg 代表取締役社長。慶応義塾大学理工学研究科修士課程修了後、マサチューセッツ工科大学(MIT)博士課程に進学。メディアラボ バイオメカニクスグループにて、人間の身体能力の解析や下肢義足の研究開発に従事。2012年博士課程修了後、ソニーコンピュータサイエンス研究所研究員に就任。2014 年に株式会社 Xiborg を設立し、アスリート用義足の開発を行う。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。