未来のために何ができる?が見つかるメディア

申請から採択まで何が大変? 日本財団助成金活用レポート:子どもの育ちを支える——麦の子会

取材:日本財団ジャーナル編集部

日本財団では、国内外の社会課題の解決に取り組む公益活動団体に対し、助成金を通じた支援を行っています。

支援先の1つである社会福祉法人麦の子会(外部リンク)は、児童発達支援センター(※1)や放課後デイサービス(※2)をはじめ、発達に困難のある子どもの包括的支援を目的とした多様な事業を展開しています。

今回は、同団体統括部長の古家好恵(ふるや・よしえ)さん、里親支援事業担当の船木香(ふなき・かおり)さんに、活動目標や、助成金を活用して取り組みたい課題、さらに申請時に意識したポイントについて伺いました。

- ※ 1.「児童発達支援センター」とは、児童発達支援を行う他、施設の有する専門性を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる家族への援助・助言を合わせて行う地域の中核的な療育支援施設

- ※ 2.「放課後等デイサービス」とは、学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進、その他の便宜を供与すること

「障害のある子どもたちに幼児期からの支援を」と理念に設立

――「麦の子会」はどのような経緯で設立されたのでしょうか。

古家さん(以下、敬称略):理事長の北川聡子(きたがわ・さとこ)が学生時代に出会った、障害がある一人の青年がきっかけです。その青年には強い自傷・他害行為(※)があり、当時施設の職員が骨折してしまうほどでした。

北川はその激しさに驚く一方、彼の目の奥に純粋さや賢さを強く感じたといいます。そして、そのまなざしはまるで「あなたは信頼できる人間なのか、どうなんだ」と問いかけているようだったと言います。

- ※ 「自傷行為」とは自分を傷つける行動、「他害行為」とは他の人を傷つける行動のこと

古家:その日以来、北川は「重い障害があり、言葉を持たない人にも確かな意思や感情がある。それをどうにか感じ取りたい」と思うようになり、「幼児期からの支援が必要ではないか」と考えるようになったのです。

当時、札幌市には通園施設が一カ所しかなく、十分な支援の場がありませんでした。ならば自分たちでつくろうと、1983年に北川を含む学生4人で通園施設「麦の子学園」を立ち上げたのが麦の子会の始まりです。

――現在は、どのような活動をされていますか。

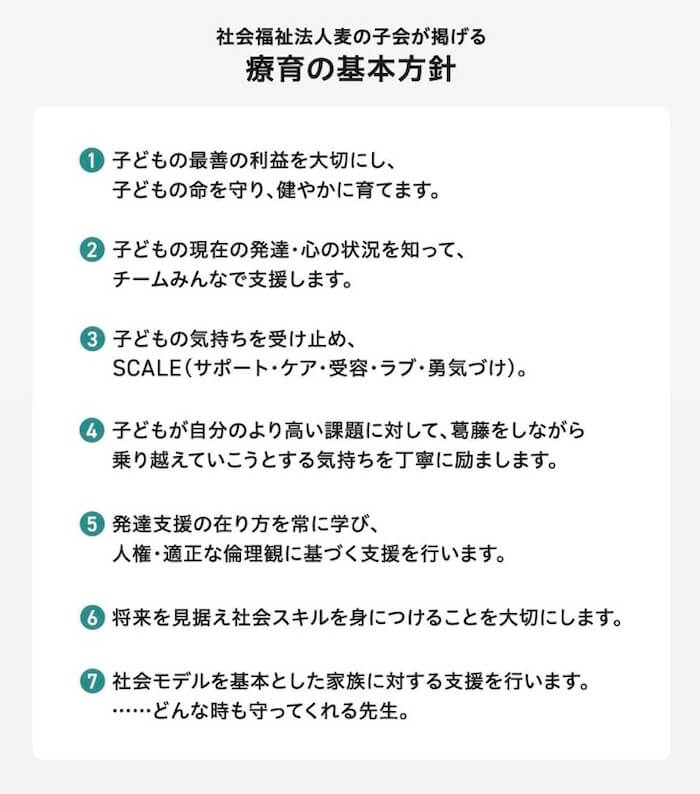

古家:まず 1つ目は発達支援・療育(※)事業です。麦の子会では、創立当初から「遊びの中で子どもが発達する」という考え方を大切にしてきました。特別な訓練を重ねるというより、人との関わり合いの中で成長していくことを重視しています。

1997年に札幌市が発達に心配がある子どもを支援する「さっぽ・こども広場」(外部リンク)を立ち上げたことをきっかけに、1歳半からの健診が始まりました。

これにより、麦の子会が運営する「むぎのこ児童発達支援センター」への紹介が増え、早期からの療育を受けられる体制が整いました。当初の定員は30名でしたが、希望者が年々増え、現在は47名を受け入れています。

- ※ 「療育」とは、発達に課題のある子どもに対して提供される、子ども一人一人の発達の状態や特性に応じて、できることを増やしたり、本来持っている力を引き出すための支援を行ったりしながら、社会的に自立するための発達を促す取り組みのこと

古家:2つ目は家族への支援です。私たちは子どもの養育(※1)だけでなく、保護者の心理的なサポートをとても重要だと考えています。

北川は、障害のある子どもを育てる保護者の気持ちを理解し、寄り添うことが必要だという考えから大学院で心理学を学びました。

お母さんのピアカウンセリング(※2)やペアレントトレーニング(※3)など、心理・相談支援を行っているほか、障害福祉サービス(※4)を活用した生活支援も行っています。

- ※ 1.「養育」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態のこと

- ※ 2.「ピアカウンセリング」とは、同じような立場や悩みを抱えた人たちが集まって、同じ仲間として相談し合い、仲間同士で支え合うことを目的としたカウンセリングのこと。

- ※ 3. 「ペアレントトレーニング」とは、知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)などの子どもを持つ家族を対象に、1960年代にアメリカで開発されたプログラム

- ※ 4. 「障害福祉サービス」とは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、生活や就労をサポートするための公的支援サービスのこと

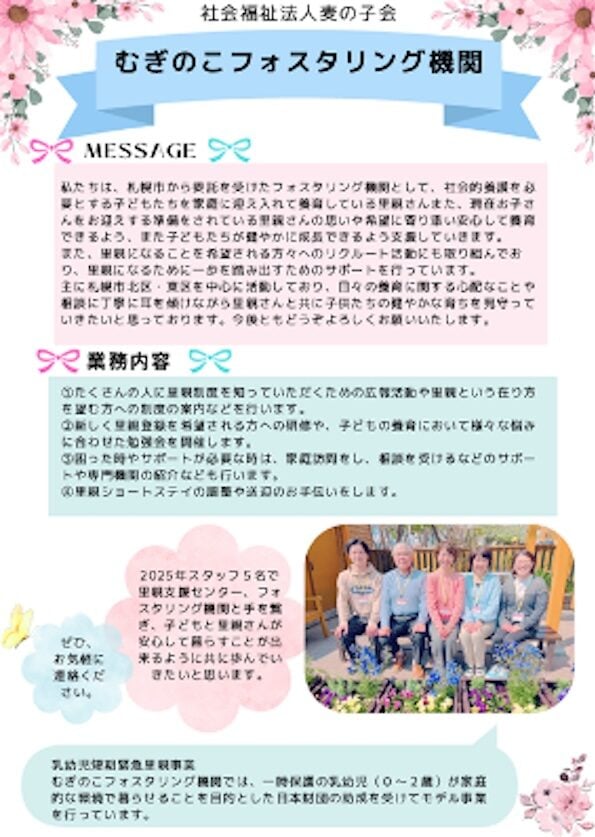

古家:3つ目は、近年特に力を入れている新しい事業、里親事業です。日本財団の助成を受け「乳幼児緊急里親事業」に取り組んでいます。虐待や親の病気などで緊急に保護が必要になった0から2歳の子どもを、できるだけ早く家庭的な環境で受け入れるためのものです。

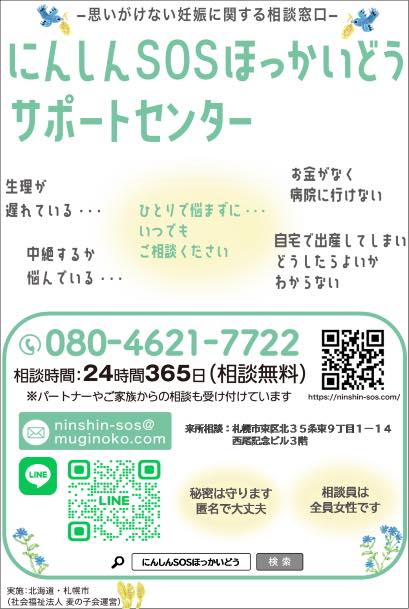

また、2020年からは予期しない妊娠や望まない妊娠などにより悩みや不安を抱えた妊産婦の方々が相談できる窓口として「にんしんSOSほっかいどうサポートセンター」(外部リンク)を運営しています。

さまざまな事情で緊急保護が必要になる子どもたち

――改めて、「里親事業」を始めた経緯を教えてください。

古家:きっかけは、2002年のことです。当時、「むぎのこ児童発達支援センター」に通っていた5歳の双子がいました。その子たちの担当ヘルパーさんが、母親からの虐待を発見し、通報しました。

結果として、双子は遠く離れた児童養護施設に入所することになったのですが、それを知ったセンターの子どもたちはとても悲しみました。職員が児童相談所に「なんとか地域に戻れる方法はありませんか」と相談したところ、「里親になって里子として受け入れる方法がある」と教えてもらいました。

そこで、北川理事長と私が実際に里親登録(※)をして、双子を受け入れたのです。この経験が、後に別の子どもを里子として受け入れることにつながりました。

- ※ 「里親登録」とは、一定の要件を満たした人が、相談・面接、研修の受講、自宅調査や審議を経て、登録することができる

――「乳幼児緊急里親事業」の必要性について、具体的な事例も踏まえて教えていただけますか。

船木さん(以下、敬称略):一番大きな理由は、0から2歳の乳幼児期が愛着形成(※)にとても大切な時期だということです。

幼い子どもにとって、家庭的な環境で特定の大人から抱っこや声かけを受けることが、安心感や発達に直結します。日々の積み重ねが愛着を育むので、この時期は特に家庭的な環境で過ごすことが望ましいとされています。

- ※ 「愛着形成」とは、子どもが保護者や保育者などの養育者との間に形成する心理的な絆のこと。子どもの安心感や信頼感の基盤となり、将来的に対人関係や自己肯定感を育む上でも影響を与えるとされる

船木:一方で、残念ながら緊急保護が必要になるケースもあります。2024年度も、病院から「やけどを負っている子どもに虐待の疑いがある」と通報があり、夜間に緊急保護した事例がありました。

また、母親が夜中にオーバードーズ(※)で倒れ、赤ちゃんが行き場を失ったケースもあります。こうした事態は昼夜を問わず突然起こるため、すぐに対応できる受け皿が欠かせません。

- ※ 「オーバードーズ」とは、医薬品を、決められた量を超えてたくさん飲んでしまうこと

船木:そのために「24時間体制で待機できる里親」、いわゆる緊急里親を確保することがとても重要です。現在いる里親さんはお仕事をしていない方が中心で、いつでも子どもを受け入れられるよう、日本財団の助成で待機料をお支払いしています。

さらに、どんな年齢の子が来てもいいように物品をあらかじめ揃え、病院へのお迎えや健診への同行、夜間に体調を崩したときの対応などは麦の子会が全面的にサポートをしています。

――緊急保護の対象になった子どもたちに、どのような変化が見られますか。

船木:保護された直後は表情が硬く、笑顔も少ないのですが、家庭的な環境で過ごすうちに人懐っこくなり、笑顔がどんどん増えていく様子を目にしてきました。

また、家庭だからこそ体験できることもあります。ある子は年末年始を里親さんの実家で過ごし、おじいちゃんやおばあちゃん、親戚と一緒に、温かい家族だんらんを経験しました。クリスマスやお正月、誕生日といった行事を祝ってもらえた子もいました。

――日本の里親制度(※)が抱える課題はありますか。

古家:里親の社会的地位の向上と役割の明確化だと思います。いまの日本では、里親家庭が、子どもが里子であることを周囲に公表しにくく、ひっそり養育せざるを得ない状況があります。

欧米では、里親は「社会的な養育の担当者」としてしっかり地位が確立されていますが、日本ではまだ「一般家庭の延長」というイメージが強い。これからは、福祉や児童相談所とパートナーシップを組む専門チームの一員として、里親を社会全体で尊重する文化を育てることが必要だと思います。

- ※ 「里親制度」とは、さまざまな事情で育てられない親の代わりに家庭で子どもを預かり養育する制度。里親と子どもに法的な親子関係はなく、実親が親権者。里親には、里親手当てや養育費が自治体から支給される

――里親を含めた子育て家庭に対して、社会で必要な取り組みについて教えてください。

古家:保護者が専門機関に「助けを求めること」への理解の促進です。日本では「子育ては家庭の中でするもの」という意識が根強く、助けを求めることがネガティブに捉えられる風潮があります。

でも、困ったときに専門機関に相談するのは弱さではありません。子育てで難しさを感じたら、里親だって「助けを求めてもいい」という社会的認識を広げていくことが必要だと思います。

子どもにとっては、親と離れて暮らすこと自体が大きなトラウマになり得ます。ですから、発達や愛着、トラウマの理解なしに養育を担うのは難しい。里親になる方には、基礎研修としてそうした学びを必須にすること、また里親同士がつながってサポートし合える場を整えることも、とても大切だと思います。

予算は常にギリギリ。助成金がなければ、緊急保護は難しかった

●助成金を受けるまでの課題

――経営や活動を進めるなかで、資金面で苦労されたことはありますか。

古家:1982年の設立当初は法人格がなく、いわゆる「無認可」の状態で13年間活動を続けていました。その当時は法人格がないと運営は非常に困難で、本当に資金繰りに苦労しました。

年に2回の新聞回収をしたり、教会をお借りして活動していましたので、全国の教会関係者にお願いして講演会を開いていただいたりして、運営資金をなんとか確保していました。それでも足りず、北川理事長の給料のほとんどが子どもたちの保育料に消えてしまうような状況で、持ち出しに近い形で運営していた時期もあります。

現在は事業の幅も広がりましたが、資金面の厳しさは変わっていません。運営費は2割を法人が負担していますので、社会貢献として取り組んでいる側面が大きいのです。繰越金もほとんどなく、常に余裕のない状態で運営しています。

――日本財団の助成金制度はどのようにして知ったのでしょうか。

古家:最初のきっかけは福祉車両(※)の助成事業でした。その後も、「子ども第三の居場所」(別タブで開く)事業をはじめ、麦の子会のさまざまな活動に共感していただき、助成をしていただく機会がありました。

日本財団が里親事業に力を入れ、乳幼児期の愛着形成の重要性を深く理解し、重視されていた点に共感し、申請を決めました。

- ※ 「福祉車両」とは、障害者や高齢者の地域生活を応援するための車両のこと。参考:日本財団「福祉車両配備」(別タブで開く)

●助成金の申請から採択されるまで

――申請までにどれくらいの時間を要しましたか。

船木:だいたい3カ月くらいでした。申請手続きの過程で困った時には、日本財団の担当者と細かく連絡を取り合いながら進められました。足りない点があればその都度教えてくださり、サポート体制が整っていたおかげで、スムーズに進めることができたと思います。

●助成金活用後の対応

――助成金を使用した後に必要な処理や、報告書の作成で意識した点などがありましたら教えてください。

船木:報告書を作成する上で「なぜ乳幼児緊急里親事業が必要なのか」について、できるだけ具体例や数字を交えて伝えるように意識しました。

また、乳幼児の視点を中心に、里親家庭で過ごした子どもたちの変化やエピソードを盛り込み、子どもたちの笑顔につながっていたことをしっかり伝えることを心がけました。

里親支援センター(※)として認可され、より充実したサービスの提供へ

――助成金を活用して良かった点について教えてください。

船木:家庭的な養育の機会を増やせたことです。緊急で保護が必要になった乳幼児が、家庭で過ごせる場を提供できました。

また、緊急受け入れ体制の充実にもつなげられました。研修会の実施や、緊急里親さんへの待機料、受け入れに必要な物品の準備に助成金を充てることができたおかげで、支援体制が整い、緊急時に乳幼児を受け入れられる里親を増やすことができました。

- ※ 「里親支援センター」とは、里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者、その養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設

――これからの展望や目標、目指す社会の在り方について教えてください。

古家:まずは里親支援センターの増設です。現在、札幌市内には市から委託された里親支援センターと、麦の子会を含めた民間の里親支援機関が2カ所あります。私たちは3カ所全てが市から委託されたセンターとなることを目指しています。

認定されれば、予算も確保され、里親の募集や支援といった責任ある役割を、より本格的に担うことができるようになります。

さらに、実親さんが里親制度について十分に認知しておらず、施設での養育を希望するケースもあります。子どもの愛着形成にとって家庭的な養育がいかに大切かを社会全体で伝え、将来的には、実親と里親で協力して子どもを育てる「共同養育」が当たり前の社会につながってほしいと願っています。

もう1つは、「にんしんSOSほっかいどうサポートセンター」の窓口の強化です。2020年の開設当初から望まない妊娠をされた方からの相談が増えていて、相談者のための宿泊施設も2カ所から4カ所に増設しました。

相談者の中には、出産を選んだものの、子どもを育てることが難しい方もいらっしゃいます。そうした子どもたちのために、特別養子縁組につなげることも検討しています。

日本財団担当者から見たプロジェクの魅力

最後に日本財団の事業担当者・吐師 朝美(はし・あすみ)さんから社会福祉法人麦の子会が取り組む「乳幼児緊急里親事業」の魅力について聞きました。

吐師さん:本事業の実施により、緊急時に受託可能な里親を確保し、家庭的な環境で子どもを一時的に預かることができるようになることで、札幌市内における家庭養育の推進と子どもの安心・安全が図られることが期待できます。

麦の子会においては、地域で多岐にわたって事業を展開されていることもあり、行政をはじめとした関係機関との連携がとれていたこと、また、乳幼児は家庭で育てることが児童福祉法(※)で原則となっており、乳幼児緊急里親事業はその実現に繋がる制度であることを評価し、ご支援することにも繋がりました。

本事業を通して、子どもたちが安心・安全であたたかい家庭で育つことを期待しています。

- ※ 「児童福祉法」とは、児童が良好な環境において生まれ、且つ、心身ともに健やかに育成されるよう、保育、母子保護、児童虐待防止対策を含むすべての児童の福祉を支援する法律

【日本財団から社会福祉法人麦の子会への助成額】

849万円(2025年度)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。