未来のために何ができる?が見つかるメディア

国立国会図書館の蔵書のデジタル化を障害者が担う。工賃向上につなげる就労支援の場づくり

- 「図書のデジタル化」という仕事により就労継続支援B型事業所(※)の利用者で工賃が月2万円から10万円超になる人も

- プロジェクトを通じ、障害者10名が一般就労を実現。新たな職域を切り拓いた

- 複数の障害者就労施設等が連携し大口の仕事を受注するモデル構築を通じて、より多くの障害者の工賃向上を目指す

- ※ 「就労継続支援B型事業所」とは、一般企業で働くことが難しい障害や難病のある人に就労の機会を提供するとともに、就労に関する知識や能力を向上するための訓練を行う支援事業者。雇用契約を結ばず自分のペースで働けるB型と、事業者と雇用契約を結ぶA型の2種類がある

取材:日本財団ジャーナル編集部

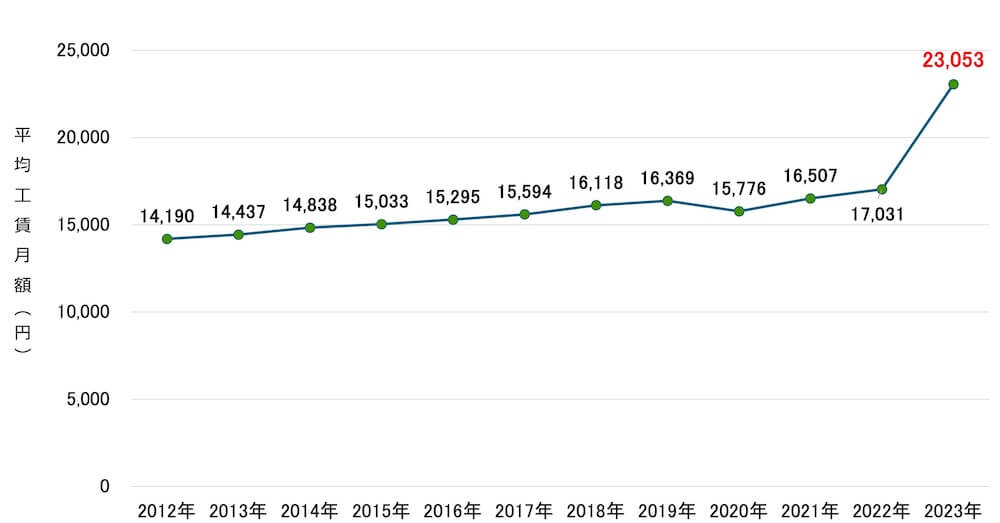

就労継続支援B型事業所を利用する障害者には、成果報酬として「工賃」が支払われます。厚生労働省の調査によると、令和5年(2023年)度の全国平均工賃は月額2万3,053円(※)と、経済的に自立するにはほど遠い水準なのが現状です。

- ※ 令和5年(2023年)度は、令和6年(2024年)度の報酬改定にて平均工賃月額の計算方法が変更となったことにより、前年度に比べて実績が大幅に増加

こうした現状を変えるべく、日本財団が取り組んでいるのが「日本財団はたらく障害者サポートプロジェクト」(別タブで開く)です。これまで障害者が担うことのできなかった分野で、就業を支援する活動の一環として、2021年から「国立国会図書館デジタル化プロジェクト」をスタートしました。

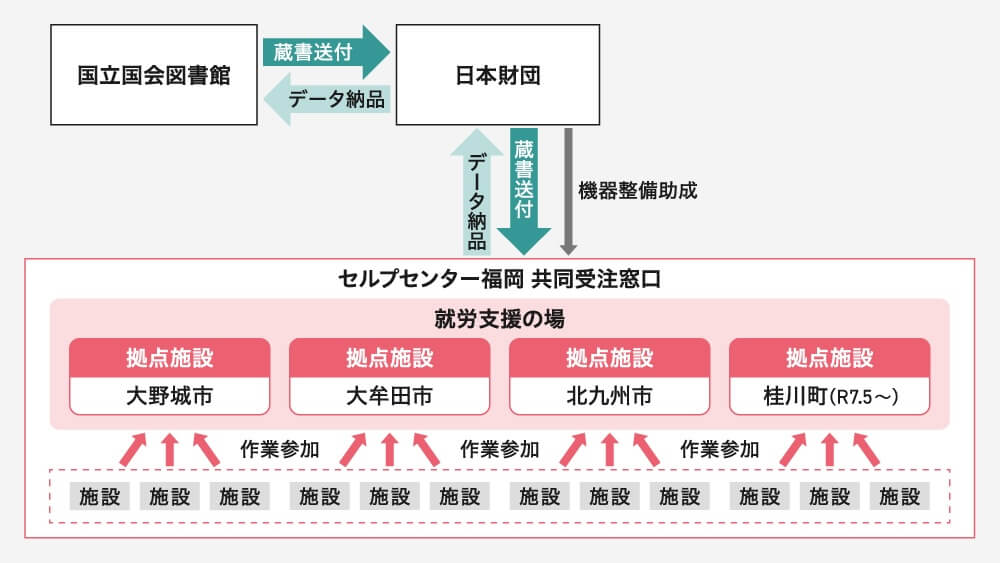

この取り組みは日本財団が国立国会図書館の蔵書デジタル化業務を請け負い、全国の障害者就労施設にその作業を供給するものです。2022年度は約3万冊をデジタル化し、従事する障害者の工賃・賃金の大幅上昇に加え、就業の可能性を広げることに成功しました。

本記事では、福岡県においてデジタル化作業を取りまとめる特定非営利活動法人セルプセンター福岡(外部リンク)の宮地博司(みやじ・ひろし)さんに実状を伺うとともに、実際の作業現場を訪問し、作業に従事する利用者の方たちにもインタビューを実施。また、当プロジェクトの担当者である日本財団公益事業部の村上智則(むらかみ・とものり)さんに、立ち上げの背景や障害者の自立を目指す今後のビジョンについて話を聞きました。

「できないだろう」を覆した、福岡での挑戦

「国立国会図書館デジタル化プロジェクト」では、現在全国13ヵ所の障害者就労施設で作業に取り組んでいます。参画しているB型事業所における目標は月額平均工賃7万円。今回訪問した福岡県にある拠点では、月額10万円を超える利用者も現れています。

本プロジェクトにおいて特徴的なのが、各事業所に作業を割り振り、進捗管理や納品の取りまとめなどを行う「就労支援の場」。複数の事業所が1つの作業場所に集まり、共同でデジタル化作業に取り組む体制です。セルプセンター福岡により現在、県内4ヵ所が運営されています。

福岡県内の拠点の立ち上げから現在までの歩みについて、セルプセンター福岡の宮地さんに伺いました。

――福岡県における国立国会図書館デジタル化プロジェクトへの参画は2022年、大野城市の「福岡県障がい者就労支援ホーム あけぼの園」から始まったそうですね。

宮地さん(以下、敬称略):はい。全国13ヵ所で取り組んでいるプロジェクトですから、1ヵ所でも失敗すると全体に影響します。そういう意味では、かなりのプレッシャーを感じながらのスタートでした。

プロジェクト開始から1カ月ほどは混乱もありましたね。デジタル化に関わる手順の全体像を完全には把握しきれておらず、我々職員の役割分担も十分ではなかったんです。その結果、ある工程には仕事が山積みなのに、ある工程には仕事がない……という状況が発生してしまって。

国立国会図書館に対して、週ごとのデータ納品計画を立てていたものの、初回納品は計画に対して30パーセント未満の達成率。周囲からも「大丈夫?」と心配されてしまうほどでした。

――混乱期を経て、作業をどのように軌道に乗せていったのでしょうか。

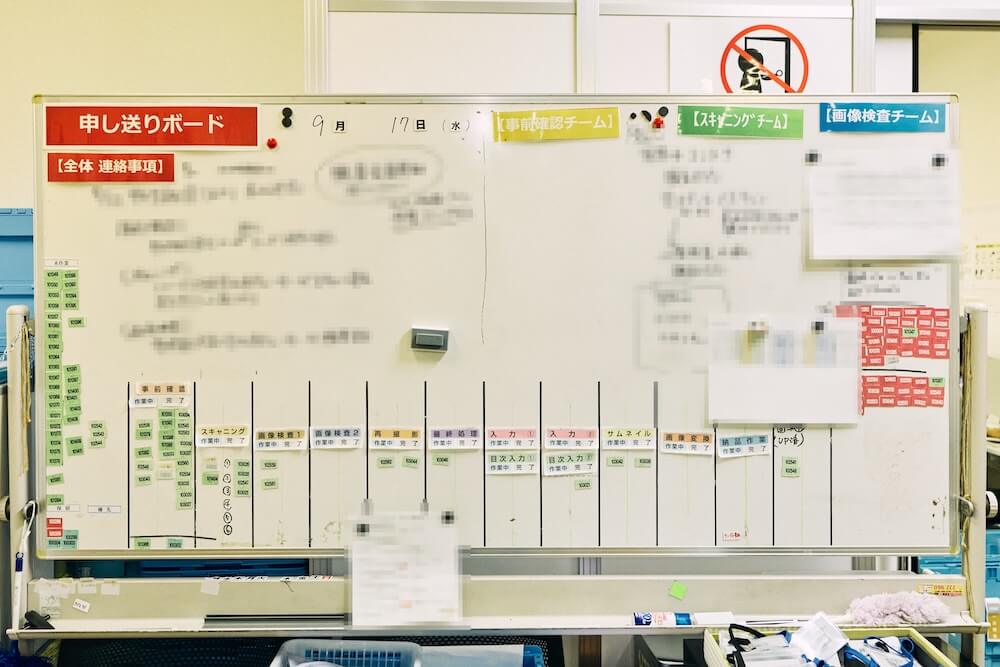

宮地:まずは当初の反省を踏まえ、ホワイトボードを使って作業の工程と進捗状況を「見える化」しました。その内容をもとに毎日朝礼を実施し、例えば「今日は5,000コマ(1コマ=2ページ)やらなくてはいけない」など、作業の課題感を全員で共有して「職員も利用者も一緒に頑張ろう」という雰囲気を醸成していくことにしたんです。

それが功を奏したのか、職員の進捗把握のために作ったホワイトボードを利用者の方も頻繁に見に行くようになったんです。責任を持って仕事の進み具合を気にしていただけるようになったことは思ってもない反応でした。

――あけぼの園にある共同作業場には、周辺地域の4つの事業所から利用者が集まり、デジタル化業務に当たっているそうですね。複数の事業所が集まることのメリットはどういう点にあるのでしょうか。

宮地:身体障害の方、知的障害の方、精神障害の方と、それぞれに得意な作業があります。現場からは、「多様性のある4事業所が協力するからレベルの高い仕事にも挑戦できるようになっているし、あらゆる障害特性の立場や視点で議論ができるようになった」という声が上がっています。

さらに、関わる職員が増えることでスキルも多様になります。実際、パソコンのプログラミングスキルのある職員が、画像検査の管理方法を提案してくれたこともありました。また、他施設の職員が「あの利用者さんにはこういう適性がありそうですね」と、新しい視点で人材を評価してくれることで、より一人一人の特性に合った配置ができるようになったと思います。

もちろん、複数の施設が集まると合意形成に時間がかかりますし、意見の違いも起こります。しかし、そうした課題を上回るメリットがあると感じています。

――全国13拠点で展開する中で、品質管理やノウハウ共有はどのように行っているのでしょうか。

宮地:オンラインの定例会議を毎週開いて、全国13ヵ所での進捗状況や事故防止策、ノウハウの共有を行っています。例えば本の破損が発生した場合、なぜそうなったかを全員で共有しますし、新たに参加した施設に対するベテラン施設からのアドバイスなども行われます。

失敗はあって当たり前ですから、大事なのはそれを隠さずに共有すること。同じミスを繰り返さず、失敗から学んで成長する文化が、このプロジェクトに根付いていると思います。

――このプロジェクトを通じて、障害者雇用について新たな発見や気づきはありましたか。

宮地:2023年に、前年度にデジタル化に携わった利用者の方を対象としたアンケートを実施しました。その中に「この仕事は難しいですか」という質問があり、我々職員は「難しい」という回答が多いのだろう、と予想していました。

しかし実際は「難しい」と答えた人は全体の15パーセント程度で、「普通」が43パーセント、「楽しい」が40パーセント。つまり「普通」と「楽しい」の合計が80パーセントを超えたのです。その結果を見て、利用者の皆さんが前向きに取り組んでいたことを実感しました。「難しい」というのは単なる思い込みで、「できる・できない」の線を我々職員側が勝手に引いていたのかもしれない、そう考えさせられました。

一冊一冊を丁寧に。デジタル化の現場で育まれる自信と成長

福岡県で「国立国会図書館デジタル化プロジェクト」を展開する4ヵ所のうち、今回の取材では前出の「あけぼの園」と北九州市の「インクルとばた」の2ヵ所を取材しました。どちらも、24時間365日、温度・湿度を厳密に管理された保管庫も設置され、国立国会図書館の貴重な蔵書を適切な環境で保管し、破損を防いでいます。

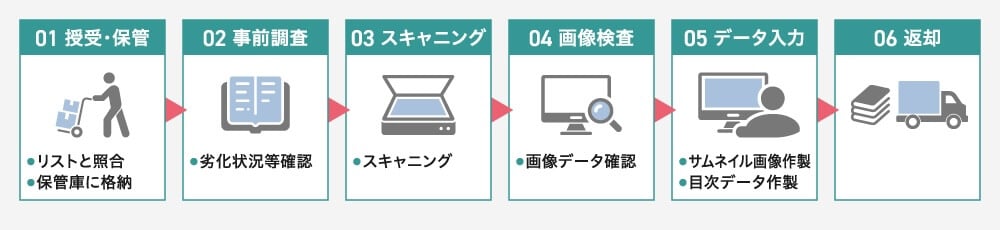

デジタル化の作業は大きく6つの工程に分かれています。

- 授受・保管

- 国立国会図書館から配送された蔵書を、リストと照らし合わせ、保管庫に格納します。

- 事前調査

- 破れがないか、汚れはどの程度か、付録はあるかなど、本の状態を一冊一冊確認して「カルテ」を作成。古い本の中には、すでに破損しているものもあるため、スキャニングに耐えられる状態かどうかを慎重に判断します。

- スキャニング

- 最初に、本のサイズや厚みに応じて撮影サイズの設定やスキャニング台の高さ調整を行います。その後、ガラス面と本が密着するように位置を合わせてスキャニングを行い、カラーチャートで色味をチェック。フットスイッチや画面のボタンクリックなど、操作方法は柔軟に設定可能で、利用者それぞれが使いやすい方法を選択できます。手作業による工程が多く、経験を重ねるほど利用者のスキルが高まっていくのも特徴です。

- 画像検査

- 画像データの不備を見落とさないよう、同じ検査項目を2回確認します。1次検査と2次検査はそれぞれ別の担当者が行い、ページ抜けや重複、ほこりやごみの付着、ピンボケなど、複数の確認ポイントを丁寧にチェックします。また、作業者の得意分野に応じて確認項目を分担するなど、多様な障害特性に配慮した仕組みを取り入れ、一人一人が力を発揮できるようにしています。

- データ入力

- スキャニングした書籍の情報を入力します。

- 返却

- スキャニングが終了した蔵書を国立国会図書館に返却します。

「あけぼの園」は先行拠点として、試行錯誤を経て確立したノウハウを後発拠点への研修や支援という形で継承しています。一方、「インクルとばた」は2025年7月からプロジェクトに参画しましたが、2023年より福岡県の行政文書デジタル化事業を手掛けており、A0サイズまで対応できるスキャナといった特殊機器を活用して図面などの大型文書のデジタル化も担っています。

では、実際に現場で働く利用者の方たちは、仕事についてどのように感じているのでしょうか。「あけぼの園拠点」でスキャニング作業を担当する河野(かわの)さんと、「インクルとばた拠点」で同じくスキャニング作業を担当する井上さんにお話を伺いました。

――まずは河野さんに伺います。どういうところに仕事のやりがいを感じますか。

河野さん(以下、敬称略):スキャニング作業と、画像検査でNGとされたものの撮り直しが私の担当業務です。NGとなった画像を見ることで、「これはダメなんだ」と知識を積むことができます。読む人の立場で考えると、ごみがあるような画像ですと「何これ?」と思うでしょう。だから読みやすい画像になるよう心がけています。

1日にできるだけ多くのコマ数を撮影し、撮り直しの数を減らすことを目標にしていて、それが達成できると楽しいし、やりがいを感じます。

――このプロジェクトに参加して、自分自身に変化はありましたか。

河野:以前の職場で嫌なことがあって働けなくなり、その後1年くらい引きこもりのような状態で、親との会話もあまりありませんでした。働くこと自体にも懸念を持っていましたが、このプロジェクトでは頑張れば頑張っただけ上達につながっていくので、少しずつ自信を取り戻すことができました。

最近は家族との会話も増え、一緒に出かけるようにもなっています。いずれ一般就労して自分の力でしっかり働き、プライベートを充実させたいという目標もできました。

――次に、井上さんに伺います。このプロジェクトに参加して良かったと感じる点はありますか。

井上さん(以下、敬称略):(複数の作業所から人が集まるため)いろんな障害のある人とコミュニケーションを取る機会が大きく増えました。みんなが目標に向かって頑張る姿を見ることで、自分もやる気が湧いてくるようになりました。

また、以前は月2万円から3万円くらいの収入でしたが、今は9万円から10万円くらいになりました。企業で働くような収入を得られることはとてもうれしいです。

――ご自身や生活に変化はありましたか。

井上:この職場では皆さんが優しい言葉で接してくださるので、その影響を受けて自分の話し方も優しい言葉遣いに変わったな、と感じています。現在71歳になりますが、75歳まで元気に働き続けることを目標にして、健康に気をつけながらこのプロジェクトにずっと関わり続けたいと思っています。

プロジェクトは就労支援の通過施設で、「一般就労を目指す場」

本プロジェクトを通じて、すでに障害者10名が一般就労を実現しています。利用者の方たちの変化や成長を見守ってきたセルプセンター福岡の宮地さんは、今後の展望をどのように考えているのでしょうか。

宮地:障害のある方は、難しいことにチャレンジする機会が少ないと感じています。しかしこのプロジェクトでは、国立国会図書館という日本を代表する機関の貴重な蔵書を扱う仕事に関わることができます。しかも自分がデジタル化した本が、もしかすると世界中の人から見られるものになるかもしれない。そうした経験ができたことが自信につながったのだと思います。

この就労支援の場は、いわば通過施設のようなものです。利用者の方々がここで経験を積み、自信をつけて一般企業への就職を目指していく、そういう場所でありたいと考えています。そのために、近隣企業を招いた見学会を毎年開催し、利用者の方たちの働きぶりを実際に見ていただく取り組みも行っています。

実証から全国へ。職域開拓が広げる障害者就労の可能性

ここまで福岡県での成功事例を見てきましたが、そもそも本プロジェクトはどのような経緯で始まり、どこに向かおうとしているのでしょうか。事業を担当する日本財団の村上智則さんに、プロジェクト立ち上げの背景と今後のビジョンについて話を聞きました。

――このプロジェクトは、どのような経緯で立ち上がったのでしょうか。

村上さん(以下、敬称略):日本財団は2016年度から、障害者の工賃向上を目指す「はたらく障害者サポートプロジェクト」に取り組んできました。全国32カ所でモデル施設を立ち上げ、どのような仕事であれば障害者の工賃を効果的に上げられるのか、試行錯誤を重ねてきたのです。

特に鳥取県と連携してつくった複数施設による共同作業場では、県平均の3倍の工賃を達成するなど、一定の成果を上げていました。

そうした取り組みを進めていた2020年、コロナ禍によって国立国会図書館が一時閉館を余儀なくされました。国内外の研究者が同館の所蔵する貴重な資料にアクセスできなくなるという事態が生じ、遠隔でも資料を閲覧できるデジタルアーカイブへの要請が高まりました。

国も蔵書の本格的なデジタル化の推進を決定し、2021年度から大規模な予算を確保しました。そこで日本財団としては、これまで障害者就労支援で培ってきたノウハウを活かして、この事業に障害者が参画できないかと考えたのです。

2021年度に、20万コマという小規模の仕事を国立国会図書館からいただき、東京都の障害者施設「東京コロニー」で実証実験を行いました。その結果、デジタル化に定評のある大手の一般企業も参入する中で、エラー率が低く、品質も高いという評価をいただきました。その結果を受け、2022年度から全国8ヵ所の障害者施設で本格的に本プロジェクトをスタートしました。

――このプロジェクトが障害者就労に対し、どのような意義をもたらしたとお考えでしょうか。

村上:大きく2つの意義があると考えています。1つ目は職域開拓です。プロジェクトが始まった当時は、デジタル化はまだ専門業者が行う分野でした。しかし障害者にもできると証明したことによって、仕事の可能性が大幅に広がりました。これはスキャニングに限らず、他の分野においても障害者にはさらに活かせる潜在力があるというメッセージを社会に向けて発信できたのではないかと思います。

2つ目は、障害者の経済的自立に対する道筋を示せたことです。我々が積極的に工賃向上の支援をしなくてはいけないのは、雇用契約を結ばずに作業に応じた工賃を受け取る「就労継続支援B型」作業所の利用者です。というのも、B型利用者の所得水準は非常に低く、平均で月額2万3,000円程度です。

世帯分離をして地域で自立した生活を送るためには、障害者年金と合わせて年間おおむね170万円程度必要とすると、少なくとも月額7万円程度の工賃がないと難しい。そういう中において、国立国会図書館の仕事は非常に高工賃で月額10万円を超える方も出てきています。

――今後の展望について教えてください。

村上:このプロジェクトも5年目となり、2021年度に1カ所で始めてから、2025年度は参加施設が13カ所に増えました。当初はデジタル化作業と親和性の高い印刷系の生産活動に従事する施設が中心でしたが、現在はさまざまなバックグランドを持つ施設に参加いただいています。

参加する障害者の方の障害種別や障害程度も広がり3障害(知的・身体・精神)、比較的重度の方にも取り組んでいただいています。AIの活用やDX推進に伴うペーパーレス化は社会的な潮流となっていますので、ニーズに応じた今後の展開について検討を進めています。

障害者の就労を社会で支えるために、私たち一人一人ができること

障害者就労支援において、社会全体や周囲の人たちに何ができるのかについて、宮地さんや村上さんに本取材で伺った3つのアドバイスをご紹介します。

[1] 障害者を特別視しない。分からないことは本人に聞いてみる

障害者への接し方や手伝い方に悩んだとき、本人に「どうしたらいいですか?」と尋ねるのが最も自然な関わり方。特別視し過ぎず、さりげなく声かけをすることが働きやすさを変えていく

[2]勝手に「できない」と線を引かず、可能性を信じる

「できる/できない」の線を勝手に引くのではなく、「どうすればできるか」という観点で工夫することを考える。ひと手間かければできることは数多い。障害者の可能性を信じていくことが重要

[3]障害者の方が作ったものやサービスを利用する

障害者施設が提供する製品やサービスを利用することは、工賃向上への直接的な支援になる。このプロジェクトで実現した高工賃は仕事があってこそ。需要を生み出すことが、経済的自立への道を開く

今回の取材を通じて、私たちのほうが障害者の方に対して「これはできないだろう」と線を引いていることが多いのではないか、という点に気づかされました。

支援する側が「障害者には難しいかもしれない」と想定していた仕事に、実際は当事者の多数が「楽しい」と感じながら前向きに取り組んでいる現実があり、丁寧な仕事ぶりや明確な目標を持って働く姿がありました。そして大きく伸びた工賃の実績は、経済的自立への確かな道筋を示しています。

適切な環境と機会さえあれば発揮できる力がある、という事実を目の当たりにし、目の前にいる人の可能性を信じて、挑戦の場を用意することの重要性を感じました。そういった積み重ねが、障害の有無に関係なく誰もが活躍できる社会につながっていくのではないでしょうか。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。