未来のために何ができる?が見つかるメディア

能登半島地震後のありのままの自然と海の変化に向き合い、「学ぶ楽しさ」を育む海洋教育

- 能登里海教育研究所は、石川県能登町を拠点に、学校教育における海洋教育のコーディネートを行う

- 2025年度は、能登半島地震で大きく変化した自然環境をテーマに教育プログラムを展開し、能登の海の価値を伝えている

- 子どもたちが身近な自然の変化について理解を深めることで、学ぶ楽しさを育み、復興への行動を後押しする

取材:日本財団ジャーナル編集部

豊かな海に囲まれた能登半島。2011年6月には日本で初めて「世界農業遺産」に認定され、地域には里山里海を大切にする昔ながらの暮らしが根づいています。そんな能登半島の先端部にある石川県能登町に、能登町と金沢大学などによって2014年に設立されたのが、一般社団法人能登里海教育研究所(以下、里海研)(外部リンク)です。

能登町は漁業が盛んで海とつながりが深く、町内の全小中学校で海洋教育が行われています。里海研は、その海洋教育における体験活動を軸にした授業のコーディネートを中心に活動を展開してきました。

しかし、2024年1月1日に発生した能登半島地震によって大きな被害を受け、日常の様相が一変。里海研では、被災地や二次避難先の子どもたちに対する授業の支援を行ってきました。

そして2025年度からは能登半島地震やその後の豪雨災害で大きく変化した自然環境をテーマにした「里海・里川復興教育プログラム」を実施。子どもたちが身近な自然環境の変化に対して理解を深めながら、学ぶ楽しさを育み、復興や地域づくりに向けた行動を後押しすることを目的としています。

今記事では、里海研で研究員を務める浦田慎(うらた・まこと)さんと、佐藤崇範(さとう・たかのり)さんのお二人に、同プログラムの内容とともに、子どもたちへの影響についてお話を伺います。

能登半島地震の後に生まれた「里海・里川復興教育プログラム」

――まずは「里海・里川復興教育プログラム」とはどういったものか、教えてください。

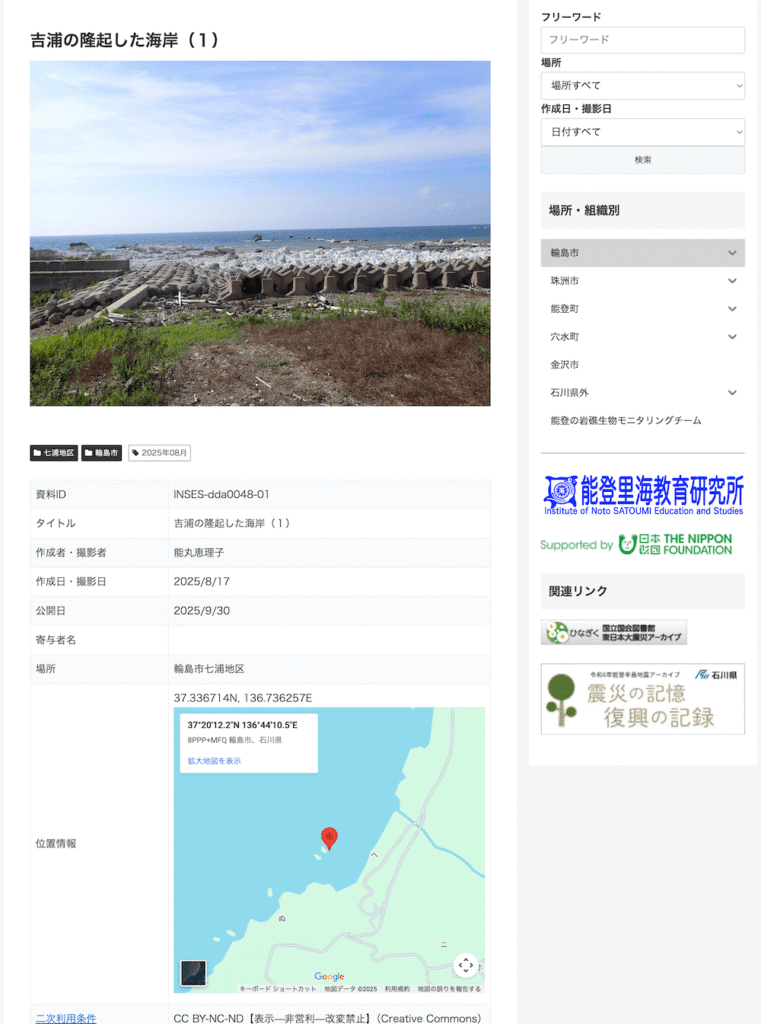

浦田さん(以下、敬称略):私たちは基本的に学校からの依頼を受けて動いているので、プログラムの内容も学校や先生が「何を子どもたちに学ばせたいか」によって変わってきます。例えば、「地震により隆起した海岸を見学したい」という要望があれば、その体験によって「子どもたちに何を伝えることができるか」を考えます。

もちろん、地震の影響で地形がこんなに変わってしまうんだということも伝えられますが、子どもたちの興味関心はもっと他のところにあったりもします。

例えば、見学する途中で干からびて死んでいる生き物を発見したら、「どうしてこんなところで死んでいるの?」と疑問に思う。それに対し、「この生き物は移動するのが苦手だから、海岸が隆起したときに海の水が引いていくのについていけなかったのかもしれないね」と説明をする。そうすると、その生き物の生態に関心を持ち、生物多様性や自然環境の価値について学びを深めていくことができます。

さらにそこから、漁業を生業とする人たちにもどんな影響が及んだのか、という話に広げることで、震災についてもより深く考えるきっかけになる。大切にしているのは、「能登の海の価値を伝える」こと。価値を理解していないと、復興に目が向きません。ただ「この場所は悲惨な目に遭いました」と話すだけでは、その先につながらないと思うんです。

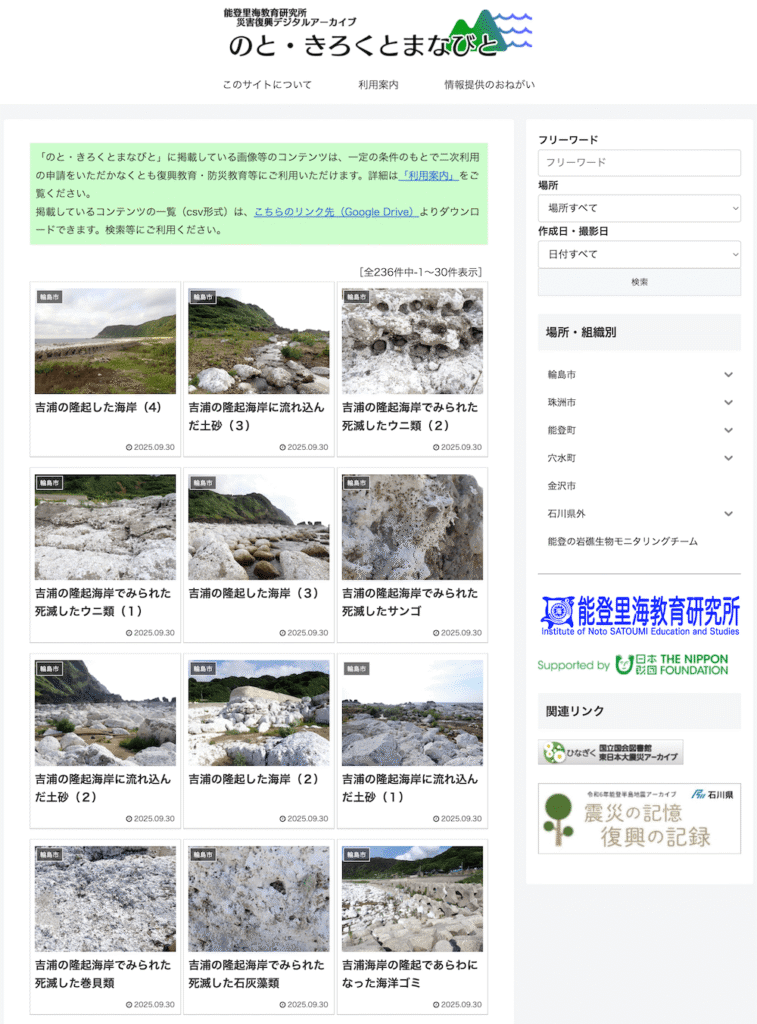

佐藤さん(以下、敬称略):それに加え、「記録を残す」ことにも力を入れており、里海研が運営する災害復興デジタルアーカイブ「のと・きろくとまなびと」(外部リンク)では、能登半島地震や奥能登豪雨の影響とその後の復興の記録を収集し、誰でも利用できるように公開しています。

例えば地震で隆起した海岸の被害状況や、その後整備されていく様子を振り返ることが可能です。全ての記録データに対して利用できる条件を示し、学校教育・社会教育などでの復興教育や防災教育に利用しやすくしています。

だから、学校の先生たちが授業の中で活用したいと思ったら、簡単な注意事項さえ守っていただければ申請不要でデータを使用することができるんです。

――「里海・里川復興教育プログラム」に対する子どもたちや先生方の反応はいかがですか?

佐藤:昨年(2024年)、里海研では小学生の子どもたちが地震による被害の大きかった黒島漁港を見学するためのサポートをしました。そこは土地が大きく隆起したんですが、場所によっては3メートルくらい隆起していて、港だったところが全て陸地になってしまいました。

そして、隆起したところには海岸に生えているような植物が生息し、干上がった土地には野原に生えているような草花が芽吹き始めているという、他では見られない現象が起きています。その光景を目にした子どもたちは、能登半島地震がどれだけ大きな災害だったのか、理解してくれたようです。

浦田:先生たちについては、「復興教育」といわれても具体的にどんなことを教えたらいいのか分からない、と困っている人が多い印象です。だから、私たちが一緒になって考えていくのですが、その過程でまずは先生たちが海や地形に関する学びを深めていく。そして、ご自身が面白いと感じたことを、子どもたちに伝えていく。

だから、この「里海・里川復興教育プログラム」は子どもたちだけでなく、学校の先生たちのためのプログラムでもあると考えています。

佐藤:このプログラムを通じて能登の海の価値を理解した子どもたちが、やがては復興のために自分にできることについて考えるようになる。そんな循環にも期待しています。

東日本大震災の後、海への気持ちが離れてしまった子どもたちが増えたという話をたびたび耳にしました。やはり恐怖心が生まれてしまったのでしょう。それは仕方ないことだとも思います。でも、能登半島地震後にそういうネガティブな気持ちを抱いた子どもが増えたかというと、私が予想していたよりもずっと少なかったのです。

里海研では 2024 年 9月から12月にかけて、能登町と珠洲市の小中学生 370 人を対象に海遊びに関するアンケート調査を行いました。その中で、「去年(2023 年)と比べて、海であそびたい気持ちは変わりましたか?」という質問に対し、全体の 79パーセントが「前年と同じ、または前年より遊びたい気持ちだった」という回答でした。

私たちにとって、それは非常に希望が持てる結果で、だからこそ、子どもたちに能登の海の価値をもっともっと伝えていかなければいけないと痛感したんです。

――能登を復興させるには、子どもたちの海離れを防ぐことが大事、ということですよね。

佐藤:そうです。もちろん、まだ怖がっている子を無理やり海に連れ出すようなことはしません。でも、能登の海に触れることで、自分たちのそばにはこんなに豊かな海が広がっていることを知ってもらいたい。そんな子どもたちが成長し、やがて能登を離れたとしても、「いつかは故郷である能登の海のために、何かしよう」と思ってくれるのではないか、と期待もしています。

能登の海と触れ合うことで、子どもたちは何を感じるのか

取材当日、能登町立小木小学校の6年生を対象に、「里海・里川復興教育プログラム」が行われました。引率の田中結香先生に連れられて「のと海洋ふれあいセンター」を訪れたのは9人の子どもたち。佐藤さんは彼らとともに海岸沿いを歩きながら、能登の海や地形について解説します。

子どもたちはみんな、強い関心を持っている様子で、震災の影響で変化があった能登の海を見つめます。ここでは「里海・里川復興教育プログラム」を体験した子どもたちに感想を聞きました。

――みなさん、能登の海は好きですか?

生徒:好きです。学校で海の勉強もしているので、よく遊びに行きます。

――この「里海・里川復興教育プログラム」に参加するのは何回目ですか?

生徒:海に出て勉強するのは小1の頃からやっていますが、この(里海研の)プログラムに参加するのは初めてでした。石を掘ったり、崖が層に分かれているところを見学したりするのがとても面白かったです。

――また海に来て勉強したいですか?

生徒:はい、またみんなで来て、海のことをもっと知りたいと思いました。

続いて、子どもたちとともに「里海・里川復興教育プログラム」に参加した田中先生にもお話しを伺いました。

――海に関する授業はどのように取り入れているのですか?

田中先生:理科や社会、総合の授業などで海に関わる単元があります。今日は理科の「大地のつくり」という単元で、里海研さんの協力を得ました。各教科等の指導内容と結びつけることでより学びが深まるところに、海に関する授業を取り入れています。

その中で、里海研さんに協力いただいて、年間の教育計画の中で海に関する授業ができそうなとき、子どもたちに能登の海について知ってもらっています。

――先生自身もこうして能登の海に触れることで学びを得られたりしますか?

田中先生:子どもたちにはなるべく本物に触れてもらいたいと思っていて、だからこうして実際の海を見に来たりしているんですが、私自身も感動しますし、大きな発見もあります。目で見て、手で触れて感じることが、理科の大切さだと考えているので、「里海・里川復興教育プログラム」は非常に良い機会だと思いますね。

豊かな海洋教育が受けられる――能登をそのモデルケースにしたい

「里海・里川復興教育プログラム」によって、能登の子どもたちに海の大切さ、そして復興の意義について伝える。そんな里海研の取り組みは少しずつ実を結び始めています。ここで最後に、主幹研究員の浦田さんに里海研が目指す未来像について伺います。

――能登里海教育研究所としての展望や目標を聞かせてください。

浦田:いまの能登は、少子高齢化がとても進んでいます。それが子どもたちの海離れにもつながってしまうんです。子どもが多かった時代は、近所のお兄さんお姉さんが小さな子たちを連れて、海で遊んでいました。ところがいまは、そういったお兄さんお姉さんたちとの交流や、そもそも人口自体が少なくなってしまったので、必然的に子どもたちが海へ遊びに行く機会も少なくなっている。それを補うためにも、学校の授業の中で海洋教育を行う意味は大きいと考えています。

また、能登は震災の影響で、若い世代の多くが外へ出て行ってしまった。能登の将来を担うキーパーソンである彼らが、この地を離れてしまっているんです。私はそんな現状に強い危機感を覚えていて、それを防ぐためにも、里海研を通して学校教育にアプローチしていきたいと考えています。

そのためにも、能登では非常に豊かな海洋教育が受けられることを証明したい。そうすれば、一度この地から離れた人がまた戻ってくるかもしれませんし、あるいは自然環境と密接につながる教育を求めて移住者がやってくるかもしれません。それが地域の持続性につながり、能登の復興や将来にもつながっていく。そんな未来を見据えて、里海研の活動を続けていきたいですね。

「子どもたちが海に親しむ」ために、私たち一人ひとりにできること

能登半島に限らず、海に囲まれた日本という国で暮らす私たちにとって、海は大きな恵みをもたらしてくれるとても大切な存在。だからこそ、この国の将来を担う子どもたちの海離れは防がなければいけない問題です。その問題解決のために身近な大人や社会全体でできることはあるのか。浦田さん、佐藤さんに教えてもらいました。

[1]子どもたちを海へ積極的に連れ出してあげる

海に一度も行ったことがない、というのは子どもにとって大事な体験の損失に。教科書から得られる知識だけではなく、実際に海と触れ合う機会を設けて、海への親しみを育む

[2]学校教育に野外体験を組み込む

家庭環境によっては親が我が子を海に連れ出すことが困難なケースも。機会を平等につくるために、学校教育の現場に海での野外授業を組み込んでもらえるよう、地域の人たちと力を合わせて提案してみる

[3]海に住む生き物を飼育する

海で暮らす生き物を飼育してみるのもおすすめ(※)。生き物への関心が高い子どもたちが、飼育体験を通して生き物たちの多様性を知り、海への関心を高めることにつながる

- ※ 公的に認められた漁師のための権利「漁業権」の侵害や、法律で禁止されている特定水産動物(アワビ、ナマコ、ウナギの稚魚)の採取に触れる恐れがある。また毒を持った危険な生物もいるため、各自治体や環境省のホームページなどで、取り扱いについて事前に確認する。また飼育方法についてもしっかり調べてから採取するよう心がける

能登半島地震によって、自然に対する子どもたちの見方にどのような変化があったのか。それを知るため、里海研へ取材を申し込みました。

取材を通して見えてきたのは子どもたちの気持ちだけではなく、海洋教育が災害からの復興にも大きく影響するということ。身近にある海や自然に触れることで地元への愛が育ち、その思いが地域を活性化させる力を育むのだと感じました。

取材で出会った小木小学校の生徒たちの海岸に隆起した地層に触れるときのキラキラした目、楽しそうな姿がとても印象的でした。里海研のような海洋教育への取り組みが、日本全国に広がり、過疎化で苦しむ地域が一つでも減ることを願います。

撮影:十河英三郎

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。