未来のために何ができる?が見つかるメディア

「儲からないけど、意義がある」に挑戦する人を増やしたい。非営利スタートアップに助成を行うSoilの取り組み

- NPO、小規模な社団法人、ボランティア団体など多くの非営利団体は資金不足に悩まされている

- 公益財団法人Soilでは非営利スタートアップに資金を助成し、活動を後押ししている

- 「利益はないけれど、意義がある」という活動に取り組む人を増やすには、成功事例が必要

取材:日本財団ジャーナル編集部

社会課題の解決に向けて活動する非営利団体の多くは、活動にあたり、資金面で大きな壁に直面します。たとえ、社会的意義が明確でも、ビジネス的なリターンが見込みづらい非営利の領域では、活動を継続するための支援が十分に行き届いていないのが現状です。

こうした状況の中、非営利スタートアップの創業初期に資金助成を行い、その成長を後押ししているのが、公益財団法人Soil(ソイル)(外部リンク)です。

今回は、Soil事務局長の細井広太郎(ほそい・ひろたろう)さんに、なぜ同法人が非営利組織への助成に取り組むのか、その背景や意義を伺いました。

また、「非営利でも意義のある活動」に挑戦する人々や企業はどうすれば増やせるのか、そうした人たちが長期的に活動を継続できる環境を整える方法などについても伺いました。

資金も仕組みも足りない。非営利団体が抱える大きな課題

――社会課題の現場を担う非営利団体は、資金面でどのような困難を抱えているのでしょうか。

細井さん(以下、敬称略):全般的に資金不足ではあるのですが、特に事業を拡大したり、組織を強化したりするために必要な資金が足りていない団体が多いと感じています。

背景にあるのは、そもそも寄付金が少ないこと。また、公民問わず助成金制度は存在するものの、そもそもの数が不足している上に、仮に採択されても、使途が制限されていて活動の幅を広げにくい、手続きが煩雑であまり使い勝手がよくないという声もよく聞きます。

――寄付が集まりにくいのは、そもそも日本に寄付文化が根付いていないことに加えて、課題そのものが身近に感じられにくいからということもあるのでしょうか。

細井:そうですね。「貧困」や「教育」といった、比較的分かりやすい分野には寄付金が集まりやすい傾向にありますが、あまり知られていない領域では、どうしても寄付を集めるのが難しくなります。

さらに、「自分が寄付したお金を、正しく使ってくれるんだろうか」「透明性は担保されるのか」という不安や抵抗感から寄付をためらう方も一定数いらっしゃいます。

- ※ こちらの記事も参考に:世界人助け指数ワースト2位。なぜ日本は寄付文化が広まらない?(別タブで開く)

――改めて、Soilを立ち上げた背景について教えてください。

細井:今お話したように、社会的に価値のある取り組みを行っているにもかかわらず、資金面での困難に直面し、結果として社会課題が解決されない、そんな状況を解決することを目的に2023年に立ち上げました。

創業者の久田哲史(ひさた・てつし)は、学生時代にデジタルマーケティング支援を行う株式会社Speee(スピー)(外部リンク)を立ち上げ、将来的に上場できると見込んだ段階で、自身の資産を個人のためではなく、社会のために使うことを決めていました。

上場後、さまざまな社会課題解決に取り組む団体の方々にお話を伺う中で、資金が不足していることと、その結果として課題は解決されず、取り組むプレーヤーも増えないという現実を知り、「事業のための資金からでなんとかできないか」と考えました。

久田はかつて「人間に生きる意味はない」と感じていた時期があり、そうした中でたどり着いたのが、「自分の人生に意義や価値を見出すには、社会を良くするために力を注ぐことが最も有意義だ」という結論でした。

――非営利団体の中でも、特にスタートアップへの助成に注力されたのはなぜでしょうか。

細井:久田がSpeeeを起業した2007年当時、「起業する」こと自体がまだマイナーな選択でした。しかし時代の流れとともに営利企業を取り巻く環境が整備され、良いアイデアがあれば資金調達ができ、成功事例も増えてきました。

一方で、世の中が複雜化する中、さまざまな社会課題が細分化され、取り残されている現状があります。こうした課題は営利企業の力だけでは解決が困難で、非営利活動への支援が不可欠だと感じていました。

また、社会課題解決への関心を持つ人々も増えています。そうした流れの中で、未解決の課題と資金をうまくつなぐことができれば、課題解決のスピードを加速できると考えたのです。

久田は、将来的には非営利活動への助成が当たり前になる時代が来ると見込んでおり、自分たちがその流れを促進する「土壌」になりたいという思いから、英語で土壌を意味する「Soil」という名前を付けました。

リターンを求めない「純粋」な助成で非営利団体を後押し

――Soilの助成制度について、具体的な仕組みや特徴を教えてください。

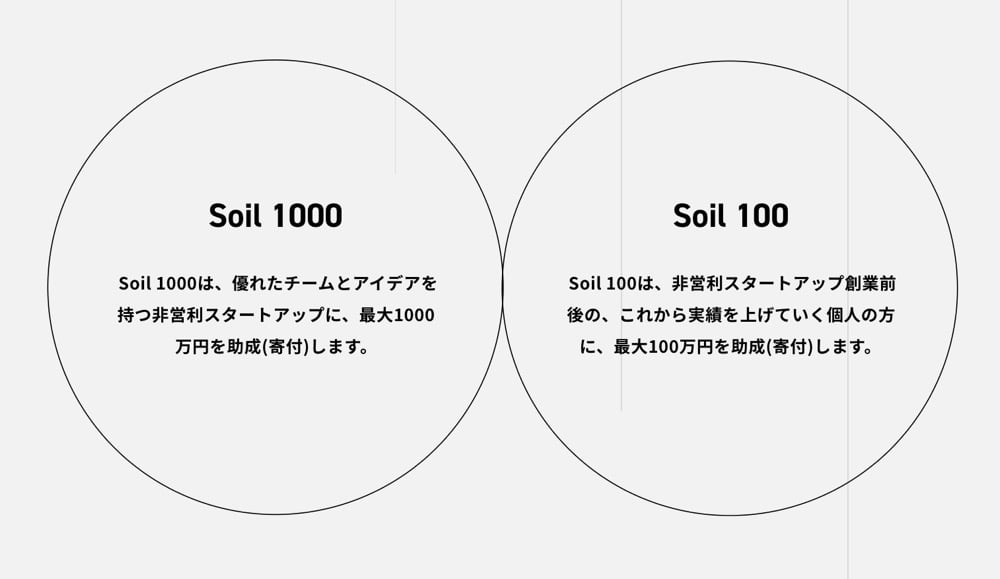

細井:主に「Soil 1000」と「Soil 100」という2つの助成プログラムを提供しています。

「Soil 1000」は、すでに一定の事業実績と存在感を持ち、次のフェーズに進むための資金を必要とする団体を対象に、最大1,000万円を助成するプログラムです。

一方「Soil 100」は、創業前後の個人や団体が主なターゲットで、これから創業したい人や設立したばかりの団体も対象としています。最大100万円の助成に加え、担当メンターによる定期面談や、3カ月間の事業計画策定支援・指導などを行い、立ち上げをサポートしています。

細井:他の助成制度との大きな違いは、純粋な「助成」であるという点です。支援した団体に対し、経済的なリターンを一切求めていません。さらに、使途の制限もできる限り設けず、本当に必要なことに使ってもらえるように配慮しています。

また、形式的な報告書作成や多数の書類提出も求めていません。必要な情報に限定して確認を行うことで、支援団体の負担を軽減しています。

2023年の創業以来、2年半で約2億円の助成金を提供しています。

――助成金はどこから出ているのでしょうか。

細井:主に3つの枠組みで成り立っています。久田の個人資産からの寄付、Soilに賛同する他の起業家の方々からの寄付、そして企業からの寄付です。

社会貢献に関心を持ちながらも、「どこに寄付すればいいか分からない」「どのように取り組めばいいか分からない」という方は実際に多くいらっしゃいます。今後も、共感してくださる個人や企業とのつながりを拡大していきたいと考えています。

――寄付者の方々は、非営利組織への助成に対して、どのような意図や価値を見出しているのでしょうか。

細井:寄付者の方々には、久田と同じように社会課題を解決するために起業された方が多く、自分たちの事業だけでは解決できない社会課題を応援したいという強い思いを持っています。

公益財団法人化する以前は、寄付者の方々にも支援先の審査にご参加いただいていましたが、「こんな課題があるなんて認識していなかった。知ることができて意義があった」という声が多く寄せられました。また、寄付にとどまらず「自社の事業とコラボレーションできないか」というご提案もいただきました。

寄付を通じて社会貢献ができること、そして、その寄付が社会的にリターンをもたらすことに、最大の期待や価値を感じてくださっているのだと思います。

――これまで助成した団体やプロジェクトの中で、特に社会的インパクトを感じた取り組みがあれば教えてください。

細井:例えば、児童相談所のDX支援(※1)を行う株式会社AiCAN(アイキャン※2)(外部リンク)があります。2016年に代表の方がAiCANの前身となるNPO法人を立ち上げましたが、資金不足から継続が困難になり、2020年に株式会社として再スタートを切りました。

それでも資金調達に苦戦をしていたのですが、Soil 1000の助成金をもとに自治体での実証実験を行い、実際に16つの自治体で採択されるに至りました。

この他にも、首都圏以外に住む女子高校生の進学支援を行う#YourChoiceProject(別タブで開く)、ソマリアなどでテロリストの社会復帰支援に取り組むNPO法人アクセプト・インターナショナル(別タブで開く)、司法の力でより良い社会に変えることを目的に公共訴訟を支える一般社団法人LEDGE(外部リンク)など、多様な分野で活動する団体に、国内外を問わず幅広く助成を行っています。

- ※ 1.デジタル技術で人々の生活をより良いものに変革するというデジタル・トランスフォーメーションの略。

- ※ 2.こちらの記事も参考に:社会課題解決も利益も追求する「インパクト投資」取り組む人を増やすには?(別タブで開く)

知る、発信する、関わる。「儲からないけど意義がある」活動を広げるためにできること

――いまの日本で、非営利団体が活動する上で、資金不足以外にするどんな課題がありますか。

細井:資金不足の他にも、人材不足が大きな課題です。プロボノ(※)として協力してくれる方は集まってもマネジメントがうまくいかない。そもそも人手が足りず、事業を次の段階に進めるのが難しい。そんな悩みを抱える団体は少なくありません。

「事業のコアになるような人材をどう集めるか」は多くの団体が直面している課題ではないでしょうか。

私たちとしても、資金の助成以外だけでなく、何かお手伝いができないかと考えているところです。例えば、以前、Soilの助成金を受けた団体を対象に懇親会を開催したのですが、「他の団体と交流する機会がないため、情報交換ができて良かった」という声を多くいただきました。

それぞれ活動している領域が違っていても、優れた取り組みやノウハウ、知見が共有できる場というものが必要だと思います。こうした交流の場が増えることで、新しいアイデアが生まれたり、コラボレーションができたりするといった相乗効果もあると思いますし、団体としての成長にもつながるのではないかと感じています。

- ※ 仕事で培ったスキルや経験を活かす社会貢献活動のことを指す。こちらの記事も参考に:仕事で培ったスキルで社会貢献ができる「プロボノ」が、社会に求められる理由(別タブで開く)

――社会課題解決に向けて、大手企業や営利企業による非営利団体支援の機運を醸成するには、どのような働きかけが必要だと考えますか。

細井:やはり「成功事例」を数多くつくることが最も重要だと考えています。素晴らしい活動をされている団体をご紹介するとともに、資金的なサポートによってどのような変化が生まれたのか、具体的な実例を示すことが不可欠です。また、関心を持ってくださった企業や経営者の方に、現場で活動に取り組まれている方々の思いや魅力に直接触れていただき、共感を深めていただく機会を積極的に創出することも大切です。

そうした取り組みを通じて、社会的な意義や資金提供に対する手応えを実感していただけるのではないでしょうか。

非営利でも社会のために活動したいという人が一歩踏み出すためにできること

最後に、細井さんに非営利で社会のために活動したいというアイデアや意欲はあるけれど、「何から始めていいか分からない」、「資金がない」、「利益が出ない」など、挑戦をあきらめている人が、一歩踏み出せるようになるためにできることを伺いました。

[1] まずは「小さいこと」から行動を始める

Soilが支援している団体も、最初は「同じような悩みをもっている人に相談する」「調べた課題を他人に共有する」「SNSで情報を発信する」など、小さなことから始めている。社会貢献というと大きなことを成し遂げたいと思いがちだが、小さな一歩でも「行動に移す」ことが重要で、そこから仲間が増えていく

[2] 実際にボランティアやプロボノとして非営利団体に関わってみる

情報収集だけでなく、実際に現場で活動することで、課題の実情や解決に向けた具体的なアプローチを体感できる

[3] 各団体が行っている助成金制度について調べる

各自治体や経済産業省など、多くの団体が助成金制度を設けている。まずは、どこがどういう条件で助成を行っているかを調べ、積極的に活用する。

助成団体がなぜ支援活動を始めたのか、その動機や設立の経緯に興味を持ち、取材の申し込みをしました。

「儲からないけど意義がある」。公益財団法人Soilのコンセプトであるこの言葉が示すように、社会的価値と経済的価値は必ずしも一致しません。しかし、団体の思いや背景を深く知ることで、その真の価値に気づくことができると思いました。

自分には関係ないと感じていた社会課題も、それを変えようと活動する人たちの思いに触れることで、身近で切実な問題として心に響くようになるかもしれない。そんなことを改めて実感した取材となりました。

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。