未来のために何ができる?が見つかるメディア

教員免許の有無にかかわらず、多様な人材を教室へ。教育格差のない社会を目指すNPOの挑戦

- 教職に就くには教員免許が必要だが、教職課程を修了する必要があるため、社会人には取得のハードルが高いのが現状

- Teach For Japanは制度を活用し、従来の教員養成課程を修了してなくても、教壇に立てるプログラムを提供

- 教育課題に対して悪者探しをやめ、「日本の教育を良くする」という当事者意識を持てば、教育格差のない社会は実現可能となる

取材:日本財団ジャーナル編集部

教職に就くためには、一般的に大学や大学院で教職課程を終了し、教育職員免許状(以下、教員免許)を取得しなければなりません。そのため社会人を経てから「教師になりたい」と思っても、通信制大学に通ったり、教員資格認定試験を受けたりしなければならないため、ハードルが高いのが現状です。

また、全日本教職員組合(外部リンク)によると、2025年は36都道府県で、3,662人の教師未配置が起きていることが明らかになりました。

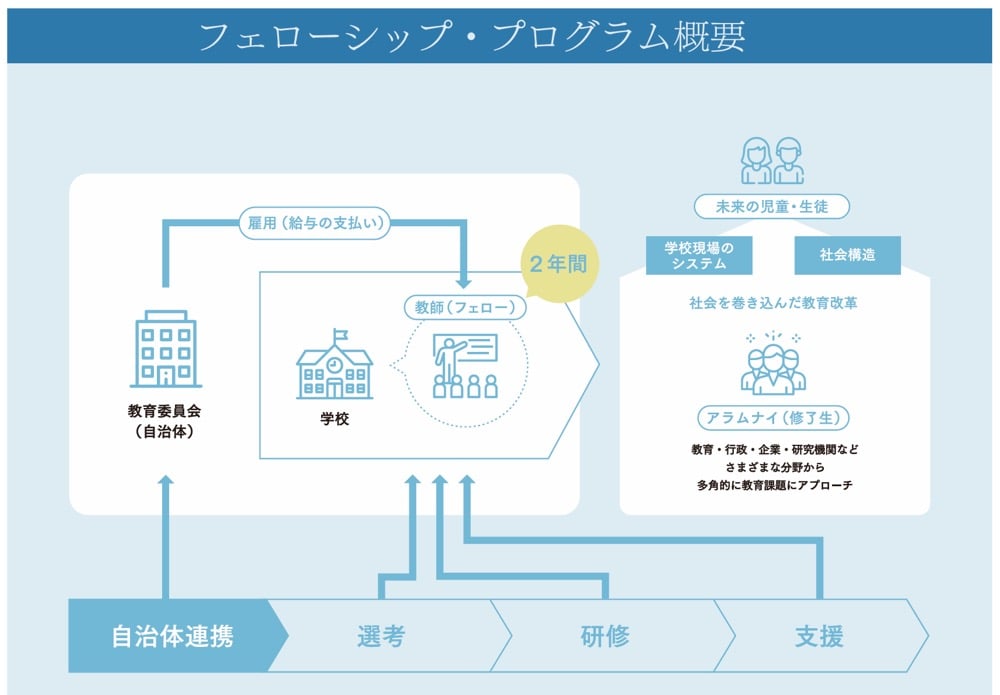

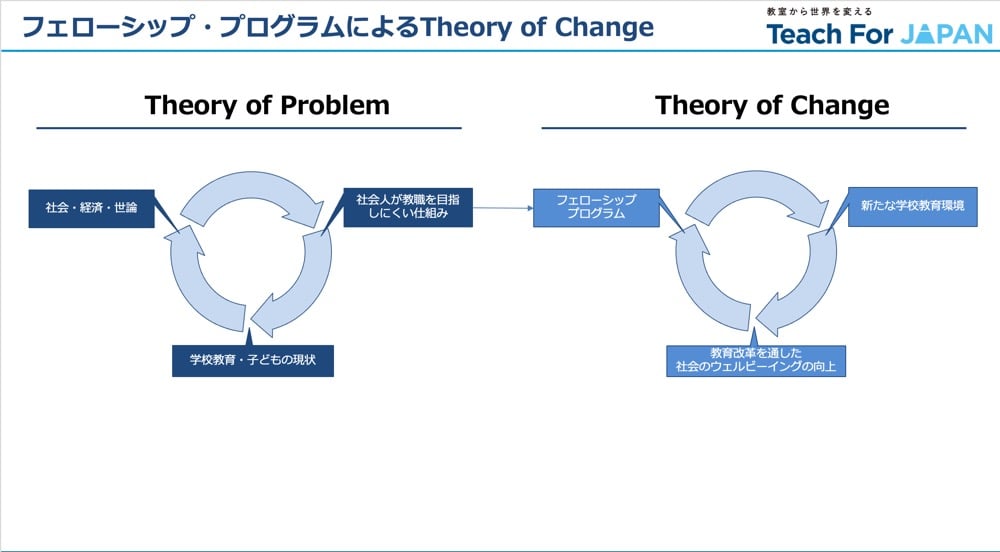

認定NPO法人Teach For Japan(外部リンク)では、「フェローシップ・プログラム」というものを提供しています。このプログラムは、教員免許の有無にかかわらず、特別免許状(※1)や臨時免許状(※2)といった既存の制度を積極的に活用することで、多様なバックグラウンドを持つ人材の教師参入を促進する仕組みです。

大学で教員免許を取得していない社会人経験者が教師として働くことができ、教師になれる機会の拡大を図っています。フェローシップ・プログラムを活用して入職し、プログラム期間に教師として務めながら、通信制の教職課程で教職単位を取得し、プログラム修了後は普通教員免許で教員を続ける方も多数います。

今回は、Teach For Japanの代表理事であり、CEOの中原健聡(なかはら・たけあき)さんに教員を取り巻く現状や、「フェローシップ・プログラム」についてお話しを伺いました。

- ※ 1.教員免許の一種で、教員免許状を持っていないが、優れた知識経験等を有する社会人などを教員として迎え入れることができるよう、各教育委員会が交付する教諭の免許状

- ※ 2.教員免許の一種で、普通免許状を有する者を採用することができない場合、各教育委員会が例外的に交付する免許状

大学進学以降のタイミングでも教員になることができるプログラム

――まず、Teach For Japanの「フェローシップ・プログラム」の仕組みから教えてください。

中原さん(以下、敬称略):普通教員免許の有無にかかわらず、2年間、教師として教壇に立てる仕組みです。Teach For Japanでは「フェロー」と呼んでいます。

具体的な流れとしては、教育を通して社会をより良くしたいと考え、主体的、自律的に学び続ける意思のある方を選考し、約6カ月から10カ月の赴任前研修を経たのち、自治体とのマッチングを行います。入職に際しては、フェロー個人と自治体が直接雇用を結び、さまざまな教員免許状を活用して、教員として教壇に立ってもらいます。

中原:教師になる方法というと、大学や大学院で教員免許を取得するのが一般的です。働きながら大学に通い、教員免許を取得することももちろん可能ですが、社会人大学進学率が、他の先進国に比べて低い水準である日本では、社会人になった後に教員免許を取得することはハードルが高い現状があります。

そこで「フェローシップ・プログラム」では、教育を通して社会をより良くしたいと考えている人が、我々の提供する研修を受講した後に、特別免許状や臨時免許状を活用することで、失職する期間なく円滑に転職して、教壇に立てる仕組みを構築しました。

少子化が加速している日本の人口動態を考えると、どの職種においても人材の移動がしやすい「流動性の高さ」が求められます。しかし、教師という職種においては、そうした流動性が低いため、多様なタイミングで教壇に立てる仕組みの構築が必要だと考えました。

――Teach For Japanを立ち上げたのは、教員不足を解消するためなのでしょうか。

中原:よくそのように誤解されるのですが、立ち上げの目的は「社会から教育格差をなくすこと」です。教員不足の解消は、「教育格差をなくす」という本来の目的に向かう過程で、取り組むべき課題の一つに過ぎません。

私たちは、公教育の機会は全て子どもに保障されるべきだと考えています。また、その機会によって、どんな境遇であれ、その子の「生きる力」が育まれる教育システムこそが、教育格差のない社会です。

その社会の実現のためにはさまざまな要素が関わりますが、もっとも大きな影響の一つが教師の存在だと考えています。子どもたちが公教育を通じて生きる力を育めるか、主体的に学ぶ力を高められるかといった重要な事柄は、どんな教師と出会うかによっても大きく左右されるからです。

もし、学校生活の中で困難な状況に陥ったとしても、その時の教師の対応次第ではそれを乗り越えられるでしょうし、より良い経験としてその後の人生に活かすこともできるはずです。逆に教師の対応が良くなければ学校への不信感が強まり、不登校になったり、孤立や孤独感を強めたりする可能性もあります。

――確かにおっしゃる通りですね。社会人から教師への転職はハードルが高く、大学時代に「教師になろう」と決意した人でないと教師になりにくいという話を聞いたことがあります。

中原:そうですね。基本的には18歳のタイミングで「教員免許を取るか取らないか」を決める必要があり、大学卒業後に教員免許を取る人は少数派です。

社会人経験の有無が、教師の指導力や教育の質に必ずしも直結するとは考えていませんが、教職員集団の児童生徒への見方・考え方が偏ることなく、社会の変化を捉えた上で、学校教育の多様性と包摂性を高めるためにも、多様なバックグラウンドがある人材で、教職員集団を構築することが重要だと思います。

例えば、10×10の答えは100ですが、その解の導き出し方や考え方は人によって異なります。多様な考え方があるのに、画一的なアプローチをしていてはベストとは言えません。

大切なのは、子どもの考え方がそれぞれ異なるという前提を持ち、授業設計ができる教職員集団を構築することです。教育活動において無意識の偏見に陥らないためには、さまざまな経験のある多様な人材が教育現場いることが望ましいと考えます。

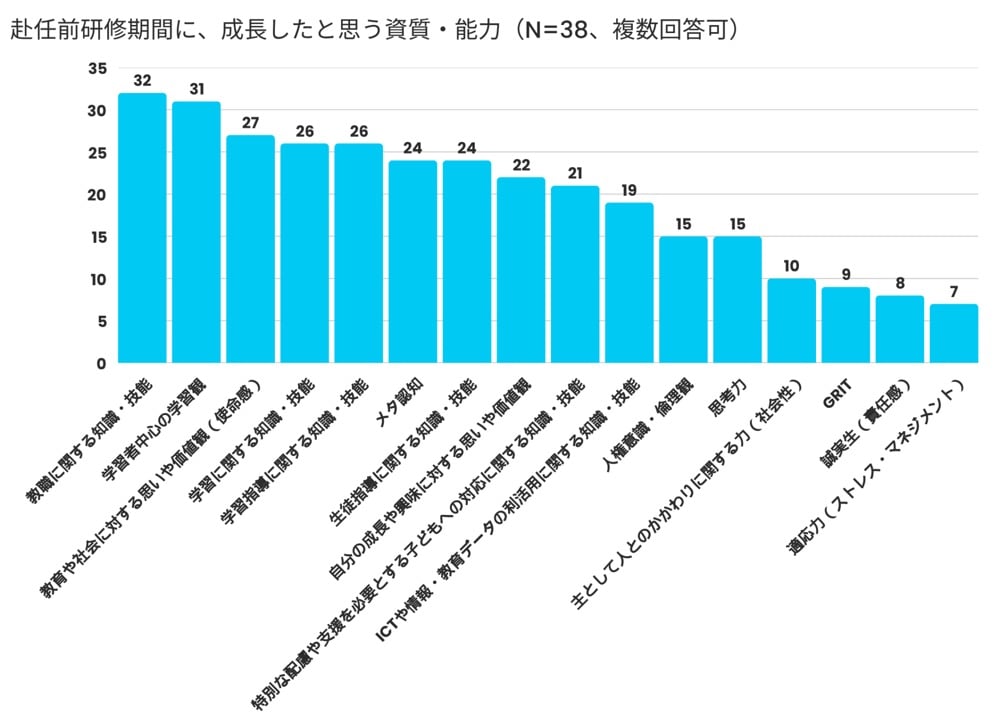

「フェローシップ・プログラム」では最大10カ月にも及ぶ赴任前研修があり、学校へ入職後も、2年間は研修を提供します。これからの時代を見据えた教師の資質や能力を、科学的知見を土台として構成したカリキュラムによって、育めるようにしています。

教師の授業の持ちコマ数が減り、病気による離職がゼロになった

――Teach For Japanのフェローが教育現場に入ったことで、起きた良い影響がありましたら、教えてください。

中原:現場からの声はさまざまですが、『フェローが子どもたちの視野や物事の考え方を広げてくれた』という評価をよくいただいています。

教育を通じてどのような社会を実現したいかというビジョンを持つフェローが、子どもたちと建設的な対話を重ねていることが要因だと考えていますが、同僚となる他の教師への影響も大きいと感じています。

フェローと接することで、既存の教師が「なぜ自分は教師になったのか?」といった自身の核となる部分を見つめ直すきっかけにもなっているようです。

――自治体との連携にも力を入れているとお聞きしました。インパクトが大きかった取り組みがあれば教えてください。

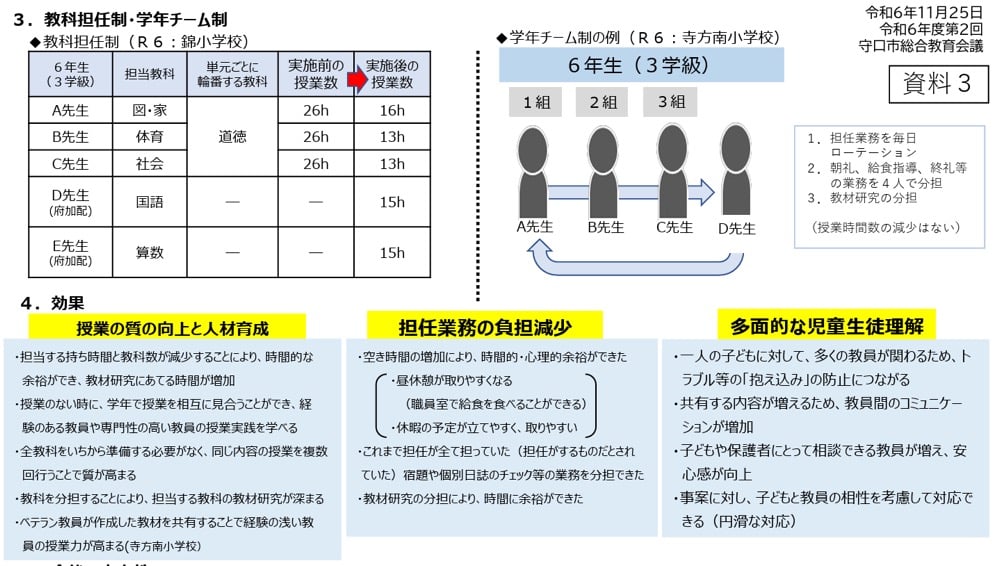

中原:我々の活動は「教員への入職の多軸化」であり、我々との連携を単なる教員の欠員補充と考えない自治体は、大きな変革を起こしています。その一例をご紹介すると、大阪府守口市は、我々のような民間セクターと連携し、教育政策を実行しているロールモデルです。

フェローシップ・プログラムによる新たな入職を活用し、小学校における教科担任制やチーム担任制を導入することで、小学校教師の担当授業のコマ数を減らし、この2年ほどは精神疾患を理由にした離職者をゼロにしています。

2023年7月に文部科学省が公表した、2022年度の学校教員統計の中間報告によると、授業を担当する公立教員の1週間の持ちコマ数の平均値は小学校で23.4コマですが、守口市はTFJとの連携を活用して教科担任制等を推進し、教員一人あたりの授業数を週13コマから16コマまで減らすことができました。

中原:重要な点は、労働時間を減らすことを目的にするのではなく、「より良い教育環境を実現し、子供と教師のウェルビーイング(※)を高める」ことを目的にして、そのために「一人あたりの授業コマ数を減らす」というアプローチを行ったことです。目先の労働時間の削減だけを考えると、教育の目的や目標を見失い、教師の主体性を削ぐリスクがあります。そうなれば、労働時間は削減しても、教育の質は高まらない可能性があります。

守口市は、単なる人手不足解消のために我々と連携するのではなく、より良い教育環境を実現するために連携することを同意した上で、一緒にアプローチをしてくれています。その結果、働き方改革とこれからの教育の在り方を両輪で実行されています。

このアプローチは、特別な教育予算ではなく、既存の予算内で実行されています。14万人都市の守口市でここまでできるわけですから、さまざまな自治体でも応用可能と考えています。

- ※ 身体的・精神的・社会的に良好な状態。特に、社会福祉が充実し満足できる生活状態にあること。こちらの記事も参考に:ウェルビーイング(well-being)研究者・前野隆司教授に聞く「人生100年時代」の幸せな生き方(別タブで開く)

悪者探しより、当事者として行動することが大切

――すべての子どもが素晴らしい教育を受けられる社会の実現のため、私たち一人一人ができることを教えてください。

中原:「今の社会がこんな状況なのは日本の教育が悪いからだ」というような、教育現場を悪者にするような意見を見たり聞いたりすることがあります。

ただ、現場では多くの人が課題解決に向けて懸命に取り組んでいます。学校現場が改善している実態も踏まえて議論しない批判は、現在、最前線で活動している方のモチベーションを下げるだけになります。

ですから、適切な実態と最新のデータを伴わない批判をして終わりではなく、課題解決につながる質の高い情報や、制度を工夫して運用している事例も把握して、建設的な意見を一人一人が発信することを願います。

「悪者探し」に終始したり、自身のポジショーントークをするのではなく、一人一人が「日本の教育を良くする」という当事者意識を持って”建設的に行動”することが、社会を変える大きな原動力となるはずです。

そしてもし何らかの形で教育にコミットしたいという方は、ぜひ私たちのプログラムに参加してもらえればと思います。

中原:「フェローシップ・プログラム」に参加しなくても、今いる立場や職場でも絶対にできることがあります。

例えば、地域で学校以外の学びの場所を提供しているフリースクールや、第三の居場所(※)と呼ばれている場所があります。そういったところと関わって、学校と補完し合うような形もあります。

実は民間企業で働いている人が学校に出向をすることも、制度上は可能です。一例ですが、今年から第一生命保険株式会社さまが私たちと協働し、教育現場に出向する社員の社内公募を実施する予定になっています。

教育現場への入り口を増やすことは、より良い教育が受けられる社会のための1つの条件だと思います。仕事をしながらでも学校や教育と携わる方法を模索して、ぜひ社会が一丸となってより良い公教育の実現に取り組んでいければと思います。

- ※ 家庭や学校以外の場所で、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供する取り組み

全ての子どもが、素晴らしい教育を受けられる世界の実現のために読者一人一人ができること

- 教育課題に対する悪者探しではなく、もう一歩踏み込んで、実際に活動している人を調べたり、意見を聞く

- 教員に興味がある人はTeach For Japanの「フェローシップ・プログラム」への参加を検討する

- 自分の地域のフリースクールや第三の居場所と呼ばれている場所を知り、関わってみる

教員不足の課題を知り、何か対策を行っている団体がいないか調べたときに、Teach For Japanの活動を知り、取材を申し込みました。

今回は社会人を経験した人が教員となる部分にフォーカスしてお話を伺いましたが、教員を経験した人が社会に出ていくことの影響についてもお聞きしました。「教育の当事者となることで、教育に対して他責思考になる人が減り、公教育分野の閉鎖的な状況も改善されるのではないでしょうか」とのことでした。

他者を責めるのではなく、自分にできることを探す。これからの社会を生きていく子どもたちに必要な力を、まずは大人が身につけなければいけないと感じました。

現在、全国の学校では地域全体で学校を支えようという流れが生まれており、保護者や地域の人が授業をサポートする形も増えてきています。ぜひご自身にできる関わり方を探してみてはいかがでしょうか。

〈プロフィール〉

中原健聡(なかはら・たけあき)

1987年生まれ。サッカー選手としてスペインでプレー後、「生きたいように生き続ける人であふれる社会の実現」をビジョンに教育分野で活動を開始。帰国後は大学で事務職員として勤めた後、Teach For Japanのフェローシップ・プログラムを通して公立小学校で勤務。プログラム修了後は札幌新陽高等学校で探究コースの立ち上げなど経営再建を担い、2019年よりTeach For JapanのCEOに就任。自治体や経済産業省の教育政策に関する委員会で委員としても活動している。

認定NPO法人Teach For Japan 公式サイト(外部リンク)

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。