未来のために何ができる?が見つかるメディア

【難病の子どもと家族、地域を紡ぐ】社会から孤立しないために、いま必要な支援とは

- 全国にいる難病児の数は25万人以上。そのうち約2万人が日常的に医療的ケアを必要とする

- 難病児の母親が言った「みんなの目線が怖い」という一言で気付いた支援の課題

- 「みんな同じ」という意識を持つことが、難病の子どもとその家族の孤立を防ぐ

取材:日本財団ジャーナル編集部

「難病児」と聞いて、何をイメージするだろうか。ほとんどの人は、「かわいそう」「大変そう」「苦労している」という単語と結びつけてしまうのではないかと思う。けれど、それは難病児とその家族に対する「知識がない」故のステレオタイプな見方だ。

もしも彼らと向き合い、少しでも力になりたいと考えるならば、まずは「正しく知ること」が不可欠。思い込みや先入観を捨て、難病児とその家族のリアルな姿に触れてみて、初めて彼らが必要とするものが見えてくるはずだ。

「もちろん、大変なこともありますが、彼らは“ふつう”なんです。私たちと何も変わらない」

力強くそう語るのは、日本財団で「難病の子どもとその家族を支えるプログラム」(別ウィンドウで開く)に携わる中嶋弓子(なかじま・ゆみこ)さん。これまでに何組もの難病児とその家族に出会ってきた中嶋さんの体験から、彼らの本当の姿に迫りたい。

「みんなの目線が怖い」難病児の親が漏らした一言

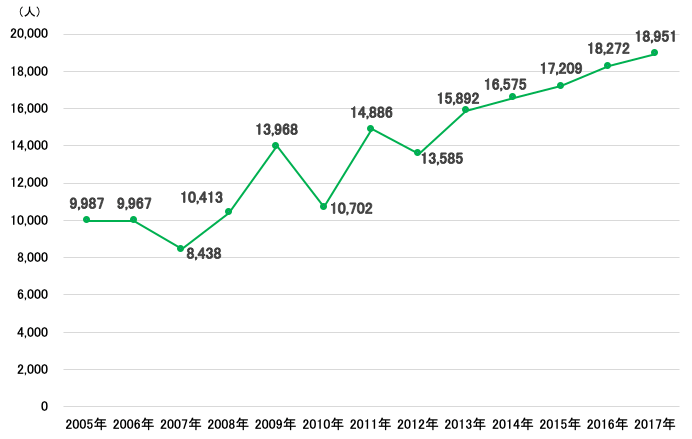

現在、日本には25万人もの難病児がいると言われている。そのうち、およそ2万人が日常的に医療的ケアを必要としながらも、自宅での生活を余儀なくされている。

図表:医療的ケア児数の推計値(0歳〜19歳)

「成人における『難病』のことを小児の分野では『小児慢性特定疾病(しょうにまんせいとくていしっぺい)』と言います。聞きなじみのあるものだと『小児がん』『糖尿病』『筋ジストロフィー』『ダウン症候群』などが難病指定されていますが、他の聞いたこともないような疾病も含むと、その数は762疾病にも上るんです。でも、疾患それぞれの実情はほとんど一般の方に知られていません」

知られていないということは、当事者が「存在しないもの」として扱われてしまうリスクもある。事実、身近に難病児がいない人からすれば、その実体は不確か。彼らがどんな生活を送っているのかも分からず、仮に想像したとしても前述の通り誤ったイメージに直結させてしまうこともあるだろう。

「難病児を育てているご家族の中には、話を聞きたいのに同じような境遇の人と出会えないという悩みを抱いている人も珍しくありません。いまはSNSがあるので当事者同士のつながりを求めて声を上げることも可能ではありますが、やはり、病気の子どもを育てていることを公開するのには勇気がいる。それを無理強いすることはできませんよね。結果として、ご家族の『孤独化』が加速しているんです」

中嶋さんが指摘するように、難病児と共に暮らす家族は孤立しがちだ。

「常に呼吸器や胃ろう(※)などの医療的ケアを必要とするお子さんを育てる場合、親御さんは数分置きに医療用チューブを交換するなどの看護をしなければいけません。すると夜もゆっくり眠れない。働きに出ることを諦めざるを得ない人もいます。難病の子どもとそのご家族のことを話題に出すと、『周りにはいない』『見かけたことがない』と言う人がいますが、決してそうではない。彼らは外に出たくても出られないだけで、私たちと同じ世界で生活しているんです」

- ※ 病気やけがなどの理由で口から食事を摂れない場合に、胃から直接栄養を摂取するための医療措置のこと

とはいえ、バリアフリーや多様性が謳われるようになり、社会が少しずつ前進しているのは確かだろう。難病児とその家族でも気兼ねなく楽しめる施設だって増えている。

しかし、そこにはまた別の問題が横たわっている。

「以前、難病児のご家族にバリアフリーのお店を紹介したことがあるんです。もっと気軽に遊びに出かけてもらいたいと思ってのことでした。すると、『みんなの目線が怖い』と言われてしまったんです。社会がいくらバリアフリーになったとしても、私たち周囲の人間が変わらない限り、彼らに窮屈な思いをさせてしまう。彼らが普段から偏見や差別にさらされていることを知り、衝撃を受けました」

誰もが何かしらの当事者であり、一人一人抱えている悩みは違う

元々は医療機器メーカーに勤務していた中嶋さんが、子どもの暮らしに寄り添う仕事がしたいと転職を決意したのは2014年のこと。縁あって日本財団への入職が決まり、2016年から難病児支援に携わるようになった。

自身の中にも根付いた偏見に気付きつつ、中嶋さんは難病児とその家族を取り巻く環境に目を向け続けた。そこで見えてきたのは、「圧倒的に不足している支援の実態」だ。

「日本は『世界で一番赤ちゃんが安全に生まれる国』(※)と呼ばれるほどの高い医療技術を持っています。例えば、臓器が未発達でペットボトルほどの重さしかない赤ちゃんの命ですら救えるくらいです。ただ、その後のケアに関する制度が整っていない。退院後に必要となる教育や福祉の支援が十分ではないんです。医療側から教育・福祉側へスムーズにブリッジすることが急務だと考えています」

- ※ 参考:ユニセフ「世界子供白書2017」

例えば、医療的ケアに対応できる看護師や教職員の不足。これにより、学校に通いたくても通えない子どもたちがいるのだ。

「さらにいうと、柔軟性も不足しているように思います。例えば、小児がんや心臓疾患のある子どもたちは、ときに長期入院することがあります。そうすると、復学したときにどうしても他の子どもと比べて学力の遅れが出てしまう。そして、それが原因で不登校になることもあります。それでもいまの日本では、本人が努力するしかありません。そうではなく、留年や通信教育をうまく活用できればいいのに」

加えて、家族への支援も不十分だという。難病児のケアは「家族の役割」という考え方が世間では根強いが、そうではなく、地域や自治体、あるいは周囲の人みんなでケアしてあげるべきだと中嶋さんは語る。

「みんなでケアしないと、どうしてもご家族だけが追い詰められてしまう。以前、難病の子どもとそのご家族のためのおもちゃセット(別ウィンドウで開く)を作った時、親御さんから『こうして子どもと遊べるなんて知らなかった』という声をいただきました。それだけ日々看護に追われている証拠ですよね。また、きょうだいの子たちも『自分は健康なんだから』と我慢していることが多い。彼らはヤングケアラー(※)なので、普段は大人に甘えられていないんです。以前、そういった子たちを招いたキャンプ事業に参加した時、思い切り甘えてきてとてもかわいかったですし、いつも我慢しているんだろうな、と感じました」

- ※ 慢性的な病気や障害、精神的な問題などを抱える家族の世話を行う18歳未満の子ども

中嶋さんはそうして知り合ったきょうだいの子どもたちと文通をしている。そこに綴られているのは、些細な出来事ばかり。それを読むたびに、中嶋さんは彼らが“ふつう”であることを実感するそうだ。

「難病児のご家族に大変なことがあるのは事実ですが、同時に“ふつう”でもあるんです。彼らのことを知らない人たちは、かわいそうだと思ったり、感動的な話を求めたりしますが、それは偏見。彼らだって楽しいときは笑うし、怒ったり泣いたり、おいしいものはおいしい。私たちと何も変わりません。その認識をもっと世の中に広めたいんです」

そのために中嶋さんが社会に願うことは、とてもシンプルだ。

「制度や支援体制を整える必要はありますが、大前提として人の気持ちが追いつかなければいけないと思います。『みんな同じ人なんだ』というマインドを醸成し、空気を変えていきたい。それが広がれば、必然的に制度を後押しすることにもつながるはず。そして、難病の子どもをケアするご家族には、申し訳なさを過度に感じてほしくないないんです。ご家族は言わなくていい場面でも『ありがとうございます』『ごめんなさい』と口にしがち。周囲に迷惑をかけていると思っているのかもしれません。でも、誰もが何かしらの当事者。だから、一人一人違っていて当たり前ですし、そこを申し訳ないなんて思う必要ないんですよ。堂々と前を向いて、お子さんと一緒にやってみたいこと、好きなことに臆せず飛び込んでほしいです」

撮影:永西永実

〈プロフィール〉

中嶋弓子(なかじま・ゆみこ)

幼少期をアメリカで過ごし、帰国後に留年や不登校、退学を経験。大学在学中はボランティアサークルを立ち上げ、フェアトレード商品の輸入販売や環境に配慮した学園祭づくり、不登校児支援プログラム等を企画。卒業後は、オリンパス株式会社で医療機器の営業や海外マーケティング業務に従事し、2014年より日本財団へ入職。現在は「難病の子どもと家族を支えるプログラム」を担当。

特集【難病の子どもと家族、地域を紡ぐ】

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。