未来のために何ができる?が見つかるメディア

【難病の子どもと家族、地域を紡ぐ】「病気や障害だから」という決めつけをなくしたい。“ふつう”の幸せを手にできる社会づくり

- 全国にいる難病児の数は25万人以上。そのうち約2万人が日常的に医療的ケアを必要とする

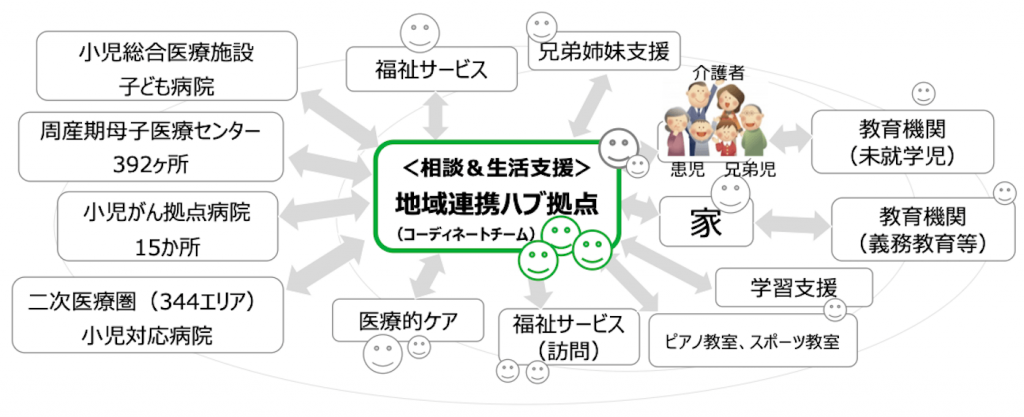

- 難病児支援で力を入れるのは医療、福祉、教育、市民がうまく連携できる仕組みづくり

- 「病気や障害があるからできない」という決めつけをなくし、可能性と選択肢が増える社会を目指す

取材:日本財団ジャーナル編集部

25万人超――。これは現在日本にいる難病児の数だ。そのうち約2万人は常に呼吸器や胃ろう(※)などの医療的ケアを必要とし、自宅で家族の看護を受けながら生活している。この数を決して少ないとは言えないだろう。

- ※ 病気やけがなどの理由で口から食事を取れない場合に、胃から直接栄養を摂取するための医療措置のこと

ところが、時折、私たちは彼らの存在を忘れてしまう。困難な病気を抱え寝たきりになっている子ども。睡眠不足のままケアに追われ、心身共に疲れ果てている両親。ヤングケアラー(※)として振る舞うあまり、大人に甘えることを忘れてしまったきょうだい。彼らは存在するのにもかかわらず、どこか遠い世界の人たちだと捉えてしまっている人も多いのではないだろうか。

けれど、それは間違いだ。難病児とその家族は私たちのすぐ身近で暮らす人たちであり、同じ世界の住人であることを忘れてはいけない。そして、私たちの手には彼らを支える可能性が眠っていることも。

- ※ 慢性的な病気や障害、精神的な問題などを抱える家族の世話を行う18歳未満の子ども

日本財団で「難病の子どもとその家族を支えるプログラム」(別ウィンドウで開く)を担当し、難病児とその家族の支援に取り組む、中嶋弓子(なかじま・ゆみこ)さんにお話を伺った。

目指すのは医療、福祉、教育、市民が連携できる社会

日本で子どもの難病(小児慢性特定疾病[しょうにまんせいとくていしっぺい])として指定されている疾病は762種類にも上る。聞きなじみのある「小児がん」「糖尿病」「筋ジストロフィー」「ダウン症候群」などの他、国内で数人しか存在しないような病もある。中には、名前が付けられていない、診断されていない疾病もあるという。

だからこそ、難病児を抱える親は孤立しやすい。自分と似た境遇の人が見つからない。どこにも仲間がいない。こんな思いをしているのは、世界中で自分一人なのではないか――。その胸中はひどく心細いものだろう。

また、日々のケアに追われる家族はどうしても気軽に外出することができない。感染症のリスクに怯え、車いすが通れるかを心配し、何よりも第三者からの「目線」を気にしてしまう。それが彼らの孤立に拍車を掛けていることは想像に難くない。

そんな現状を打破すべく活動しているのが日本財団(別ウィンドウで開く)だ。これまでにどんな取り組みをしてきたのか。中嶋さんは「まだまだ足りない」としつつも口を開く。

「主に、難病の子どもとご家族をケアするための施設整備に力を入れてきました。訪問診療や訪問看護、居宅介護、移動支援、相談支援など、さまざまな専門家とつながることができる地域密着型の拠点(別ウィンドウで開く)をつくったんです。代表的なものでいうと、東京都世田谷区の『もみじの家』、栃木県宇都宮市の『うりずん』、茨城県古河市の『Burano(ブラーノ)』、熊本県合志市の『ボンボン』、沖縄県那覇市の『kukuru(ククル)』などがあり、いずれもさまざまなご家族にご利用いただいています。2020年度までに30拠点に増やし、モデルとなる拠点を整備していく予定です」

難病児とその家族をサポートする地域との連携体制を整えたい。その想いで一歩ずつ前進してきたが、課題も見えてきたという。

「やはり、小児を在宅で看られる人材が不足しているのを痛感しました。医療、福祉、教育、市民がうまく連携できていないのが問題ですね。子どもはどんどん育って大きくなっていくので、大勢の人が連携して関わることが大事なのに、それができていません。また、『支援してもらえるだけありがたい』と考えて多くを望まない親御さんもいますが、もっともっと貪欲になってもいいはず。たとえ難病の子どもでも一流のものに触れて、可能性を伸ばす権利があります。体が動かなくたって心は自由なんです」

支援を受ける側の心構えとしてある、「してもらって、申し訳ない」という気持ち。中嶋さんは、「そんな風に感じる必要はないんです」と語気を強める。

一昔前は、「子どもは地域で育てるもの」という意識があった。ところが、隣近所との関係が希薄になるに連れて、そういった価値観も薄れていった。そうなったとき、どこにも逃げ場がないのが、子どもを育てる親だ。中嶋さんが目指す「連携」は、家族という枠組みを越えて大勢の人が集まり、一人の子どもを育てることにつながる。それが叶ったとき、孤立しがちな難病児の家族にも安寧が訪れるのではないだろうか。

「決めつけ」を捨て、選択肢を増やしていきたい

一方で確かな手応えも感じている。

「積極的に発信する若い支援者や、当事者のご家族も増えてきているように思います。それがきっかけとなって、点と点が線になってきているのでは、と。ただでさえ支援者が少ない領域なので、あらゆる方の協力が必要です。日本財団では助成先団体を集めた研修を毎年行っていますが、そこで知り合った支援者同士が県をまたいで協力し合っている様子が見られるようになりました。これは4年前には考えられなかったことです」

難病児とその家族を助けたい。たった一つの想いを胸に大勢の人が集まり、手を取り合う。中嶋さんが願った景色は、すぐ近くにありそうだ。

「さらに、私の会社員の友人や美容師さんがボランティアとして担当している事業に参加してくれた時、社会は変わってきているんだと感じました。これまで難病児と関わったことのないような人たちが、自然に巻き込まれていく。大それた使命感を掲げる必要なんてなくて、何となく面白そうだからという理由でいいんです。事業を考えるときも、自分が楽しいな、おいしいな、参加したいなと思えるような、お祭り的なノリを意識していて。難しいことを説くよりも、難病の子どももそのご家族も健常者も一緒になって楽しい時間を過ごすことが大切だと思っています」

難病児とその家族への支援の重要性に目を向け、ひたすら走ってきた中嶋さん。まいた種がちょっとずつ芽吹き始めているが、改めてどんな社会づくりをしていきたいと願っているのだろうか。

「まずは選択肢を増やしていきたいと思っているんです。難病児支援に限らず、どんな社会課題も『選択肢を増やし、どんな選択をしてもとがめられない空気』があれば、解決の方向に進めると信じていて。例えば、仮に難病の子どもと暮らすのがつらいのだとしたら、『子どもを施設に預けたい』と思っても構わない。それを頭ごなしに否定するのではなく、どうしてそう考えるようになったのかをちゃんと話を聞いた上で、一人一人の在り方を認めていきたいんです」

そのために必要なのは、「決めつけ」を捨てることだ。

「『お母さんなんだから、こうしなさい』と決めつけるのは乱暴なこと。誰だってラベリングされるのは嫌なはずなのに、なぜか難病の子どものご家族に対する決めつけは強く感じます。それをなくしていきたい。そのために心掛けているのが認定NPO法人うりずんの髙橋先生に教えていただいた『聴く、出向く、つなぐ』という言葉。反応が薄い子どもでも、数時間一緒に過ごすと見えてくるものがあります。看護に疲れている親御さんも同じ。一緒に過ごして、相手の話に耳を傾けてみる。それだけで当事者と支援者の境界線が薄れていくことに気付くはず。そもそも、『当事者』と『支援者』という言葉もしっくりきていなくて。いつかなくなればいいな、と思っています」

「今日は風が気持ちいいですね」。そんな声掛けで「境界線」をなくしていきたい

そして中嶋さんは、最後に大切なことを教えてくれた。それは「遠慮せずに聞く」ということだ。

病気や障害がある人を前にしたとき、健常者には「こんな質問をしたら、傷つけてしまうかもしれない…」という意識が芽生えてしまうことがある。本当は知りたいことがあるのに、遠慮して何も口にしない。その姿勢が距離を生み、逆に当事者を傷つけてしまうことにもつながるのだ。

「以前、ずっと目を開いたままで反応のないお子さんにお会いする機会がありました。そのとき、思い切って親御さんに『目は見えているんですか? 瞬きはしないんですか?』と尋ねてみたんです。すると親御さんはそれがうれしかったみたいで、一つ一つ丁寧に答えてくれました。そして、『分からないことがあれば、何でも聞いてくれて構わないのに』っておっしゃったんです。もちろん、遠慮してしまう気持ちは分かります。でも、質問じゃなくてもいい、こちらから『今日は風が気持ちいいですね』と声を掛ければ、見えない壁はなくなるんだと思います」

撮影:永西永実

〈プロフィール〉

中嶋弓子(なかじま・ゆみこ)

幼少期をアメリカで過ごし、帰国後に留年や不登校、退学を経験。大学在学中はボランティアサークルを立ち上げ、フェアトレード商品の輸入販売や環境に配慮した学園祭づくり、不登校児支援プログラム等を企画。卒業後は、オリンパス株式会社で医療機器の営業や海外マーケティング業務に従事し、2014年より日本財団へ入職。現在は「難病の子どもと家族を支える」プログラムを担当。

特集【難病の子どもと家族、地域を紡ぐ】

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。