未来のために何ができる?が見つかるメディア

生活環境を改善し命を守る。災害医療ACT研究所が目指す、安心できる避難所づくり

- 負傷の悪化や避難生活等の身体的・精神的負担による疾病で亡くなる「災害関連死」は、直接死を上回ることは稀ではない

- 災害医療ACT研究所では、災害保健医療向上のための研修や人材育成、避難所の環境改善に取り組んでいる

- 被災しても避難所でストレスの少ない生活を送ることができれば、もっとたくさんの命が救えるはず

取材:日本財団ジャーナル編集部

2021年は、東日本大震災から10年、熊本地震から5年といった、未曾有の被害をもたらした大震災の大きな節目となる年。連載「災害を風化させない」では、復旧・復興に取り組んできた人々のインタビューを中心に、今もなお活動を続ける人々の声を通して、災害に強いまちづくり、国づくりを考える。

今回は、災害現場の医療活動を総合的に研究し、実践する認定NPO法人災害医療ACT研究所(外部リンク)を取材。そのメンバーであり、宮城県・石巻赤十字病院災害医療研修センターの災害救護課に勤務する魚住拓也(うおずみ・たくや)さんに話を伺った。

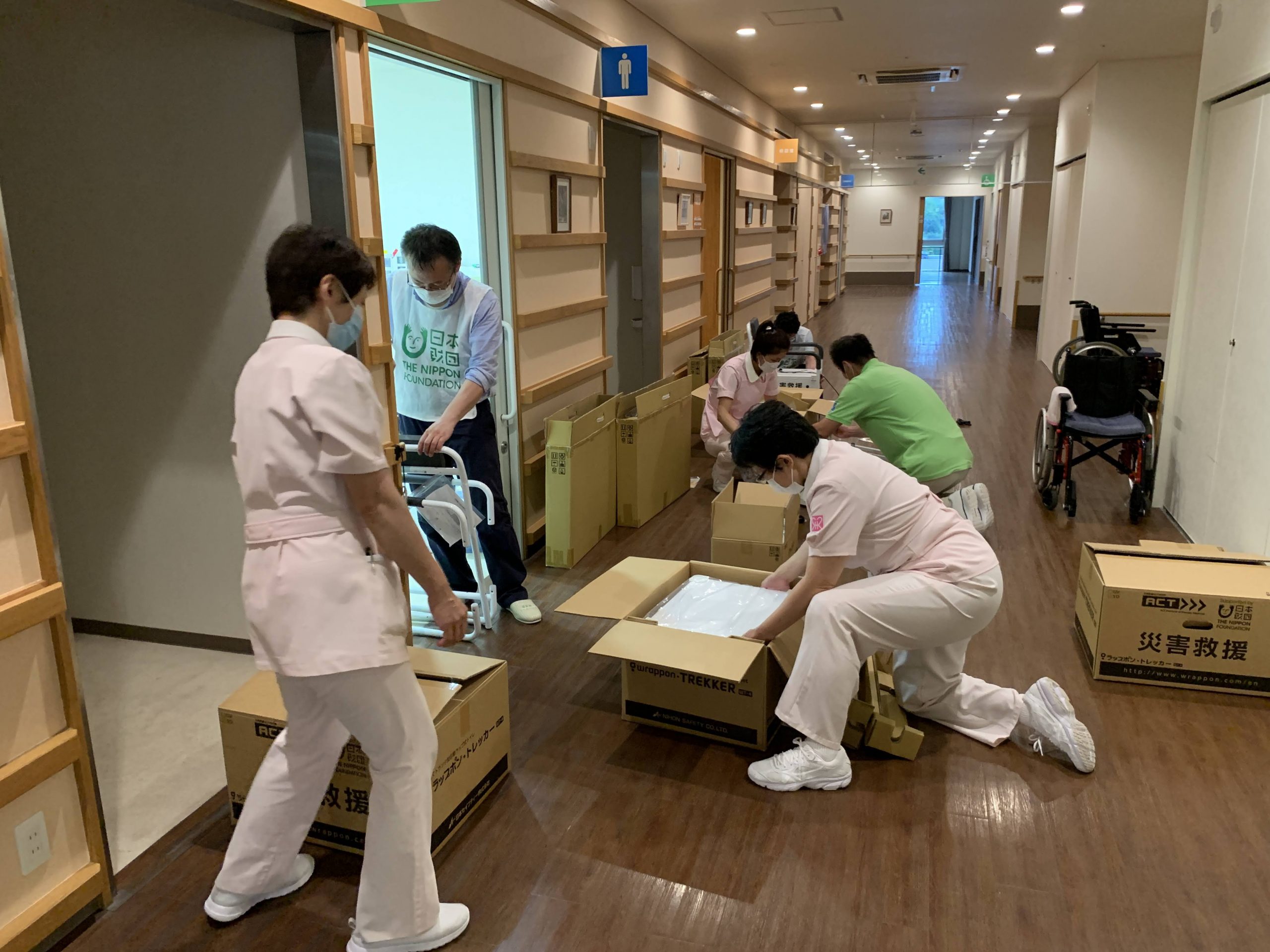

災害時は被災地へスタッフを派遣し支援活動を行い、平時は災害医療のための人材育成や調査・研究を行う災害医療ACT研究所。特に避難所生活での健康を左右するトイレ問題の改善に努め、避難所に自動ラップ式トイレ「ラップポン」(外部リンク)を設置し、感染症対策や被災者のストレスを軽減する活動に力を入れている。

災害関連死を減らすために

「『災害関連死』という言葉を知っていますか?これは、発災時に火災や津波、建物の倒壊などの災害に直接起因する事象によって亡くなるのではなく、災害による負傷の悪化や、避難生活などを続ける中で体調を崩し、病気を発症したり、持病が悪化したりするなど間接的な死因で亡くなることを言います。」

津波による被害が大きかった東日本大震災以外の地震や災害では、直接的な要因よりも災害関連死で亡くなる人の方が多くなる傾向にあると話す魚住さん。実際に2016年の熊本地震では、死者数270人のうち直接死者数は50人、災害関連死者数は220人にのぼった(※)。

- ※ 熊本県「平成28年熊本地震等に係る被害状況について【第288版】」平成31年3月13日16時30分発表

災害関連死で亡くなる理由の1つに避難所の生活環境を挙げる。

「原因はさまざまですが、条件の悪い生活環境でたまるストレス、水分や栄養不足による衰弱、長時間同じ姿勢でいることで起きるエコノミー症候群(※)など、多くが避難所生活に関わってくるのです。特に、不潔なトイレや栄養が不足しがちな冷たい食事、プライバシーがないことによるストレスの影響は大きいと考えます」

- ※ 食事や水分を十分に取らない状態で、同じ姿勢のまま足を動かさないでいると、血行不良が起こり血液が固まりやすくなる。その結果、血の固まり(血栓)が血管の中を流れ、肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがある

魚住さんは海外の避難所事情について教えてくれた。

「例えば、日本と同じように地震が多いイタリアでは、震災から2、3日経てば、パスタなど温かい食事やワインまで楽しむことができます。そのような民間による支援体制が普段から整っているのですね。アメリカでも発災時にすぐさま生活環境が整うようにしっかりと法律で定められています。ですが、日本の避難所の現状では肉体的にも精神的にも健康を保つことは難しいのではないでしょうか」

災害大国と言われる日本で、なぜこれほどまでに避難所で苦しむ人が多いのだろう。

魚住さんは、日本には、多くの国に設けられている自然災害や感染症の拡大といったさまざまな緊急事態に対応する専門機関がないこと、また避難所生活の実情があまり知られていないことを指摘する。

「90年前の避難所の写真を目にしたことがあるのですが、体育館のような広いところに畳が敷かれていて…。正直、いまの避難所の様子とあまり違いを感じませんでした。海外と比べたら布団文化とベッド文化という違いもあるかも知れませんが、災害関連死で亡くなる方が多い現状は変えていかなくてはなりません」

災害時におけるトイレの重要性

災害医療ACT研究所が設立されるきっかけとなった東日本大震災。被災地で支援活動を行なっていた魚住さんは、避難所でのトイレ問題を目の当たりにする。

「発災から数カ月が経ち、夏が近づきつつあった避難所で最も問題視されたのが衛生環境でした。特に仮設トイレの臭いがひどく不衛生ということに加え、避難所の外に設置されていたために足の不自由なお年寄りが使いづらかったり、夜になると段差が危なかったりといった問題が山積みでした」

そんな仮設トイレをできるだけ使わないようにと、水や食事を控える被災者の方も多く、脱水症状や尿路感染症、エコノミー症候群といった病気につながりかねない事態だったと、魚住さんは振り返る。

「そんな問題を抱えていたときに、倉庫で『ラップポン』という自動ラップ式トイレが保管されていると耳にしたんです。試しに避難所に設置してみたところ、トイレ問題を著しく改善することができました」

「ラップポン」とは、日本セイフティー株式会社が開発した「自動ラップ機構」を搭載したポータブルトイレ。設置はもちろん使い方も簡単で、専用の凝固剤を投入し排泄したらボタンを押すだけ。臭いも細菌も漏らさない特殊防臭フィルムで自動的にラップ(個包装)されるため、衛生面でも安心。燃えるごみとして処理できるので、後処理も手間がかからない。

「ラップポンを設置した後、避難所で暮らす方たちの表情が明るくなったのを覚えています」と魚住さん。

もともと介護や看護用に開発された「ラップポン」は2006年の発売以来、新潟県中越沖地震や東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、熊本豪雨といった数多くの被災地、避難所で活用されている。

水道が長期に渡ってストップし、仮設トイレが行き渡るのにも時間がかかる災害時。厚生労働省の資料によると、阪神淡路大震災時に上下水道が停止した期間は、上水道91日、下水道135日にも及んだ。また、名古屋大学エコトピア科学研究所の調査によると、東日本大震災のときに仮説トイレが設置されるまでにかかった日数は、3日以内が34パーセント、8日以内が49パーセントという結果に。

これらの数字を見るだけでも、災害時におけるトイレの重要性がよく分かる。「ラップポン」のような簡単に設置できる清潔なトイレがあれば、被災者のストレスも大きく軽減されるに違いない。

キーワドは「TKB」。被災者が健康と尊厳を保てる空間を

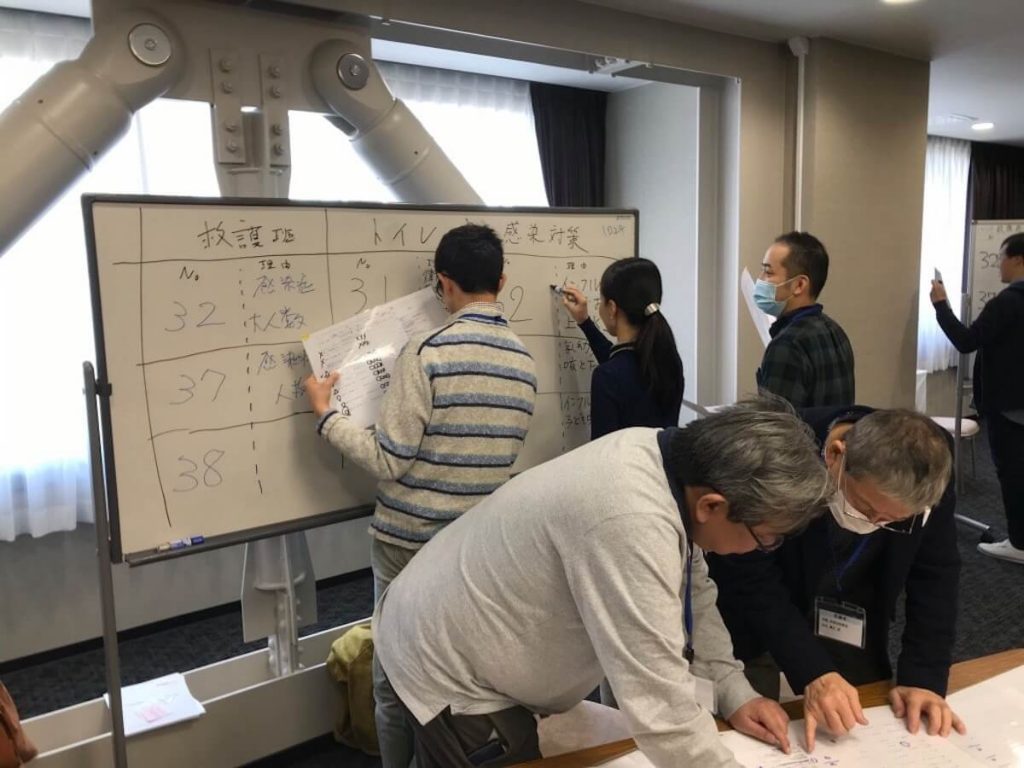

災害医療ACT研究所では、いつ起こるか分からない災害に備え、各自治体を対象に災害医療に関するコンサルティングや、大規模災害発生時を想定した「災害医療コーディネート研修」(外部リンク)を実施している。

「災害医療コーディネート研修は、災害対策本部の機能や役割を、実践的なシミュレーションを通して主体的に学ぶことができます」

研修は、全部で5つのステップに分かれている。

- 災害被害想定を地図に書き込み、都道府県で俯瞰して救護計画を立てる「災害想定俯瞰演習(MAPD)」

- 市区町村の避難所を評価する方法を学ぶ「避難所アセスメント演習(HAE)」

- 災害医療コーディネートチームとして、医療本部の運営に重要な技術である情報管理や、情報記録の方法について演習する「本部運営技術演習(KUGE)」

- 参加者で災害医療コーディネートチームをつくり、東日本大震災で発生した難題を解決する「本部運営体験ゲーム(HAG)」

- 仮想の被災地域を用い、被災地外から派遣される救護班の受け入れについて学ぶ「救護班調整演習(MAC)」

「試合」コースと名付けられたこの研修は、どのステップも本番を想定し、具体的かつ実践的なプログラムが組まれており、医療従事者の参加も多い。

「各地域の災害医療コーディネーターの方や医師、看護師、保健師の方などが受講されています。地域によって災害特性は異なりますので、内容も実施する地域に合わせてカスタマイズするようにしています」

また、災害医療ACT研究所では災害医療活動におけるリーダーの育成にも取り組んでいる。

「それぞれの地域に強力なリーダーがいて、皆さんがネットワークでつながっている。そういった体制ができると、より安心ですね。地域と地域で連携が取りやすくなり、大規模な災害時にも支え合うことができると考えています」

災害医療ACT研究所が設立されたのは、2012年の3月11日。東日本大震災からちょうど1年後だ。

2011年当時、大きな被害に見舞われた石巻市で唯一機能した石巻赤十字病院では、全国から集まった災害医療のスペシャリストたちが「石巻圏合同救護チーム」として活動し、次々に課題を解決していった。

そこで得た知見を財産とし、国内外で積極的に活かしたいという想いが、災害医療ACT研究所の立ち上げにつながった。

魚住さんに今後の目標について尋ねると「被災者の方が安心して過ごせる避難所づくりが目下の課題です。トイレはその一つであって、他に解決すべきポイントがいくつかあります」と返ってきた。

魚住さんの口から出たのは「TKB48」という言葉。 TKBは「トイレ」「キッチン」「ベッド」の略で、それらを「48時間以内」に設置することを目指しているという。

「清潔なトイレと、温かくて栄養のある食事の提供、安全な就寝環境を確保できるベッド。これらは避難所生活で災害関連死を出さないために必要なものです。災害医療ACT研究所の理事長である森野一真(もりの・かずま)の言葉でもあるのですが、日本に暮らしている以上、災害からは逃れることができません。しかし、被災しても避難所でストレスの少ない生活を送れるのなら、もっとたくさんの方の命が救えるはずです」

日本のどこにいても起こりうる災害。いざという時に安心できる避難所があるというのは、とても心強いものだ。

写真提供:災害医療ACT研究所

連載【災害を風化させない】

-

第1回 歴史的な一枚の写真が紡いだつながり。写真家・太田信子さんが撮り続ける理由

第1回 歴史的な一枚の写真が紡いだつながり。写真家・太田信子さんが撮り続ける理由

-

第2回 福島の子どもたちの夢を応援したい。CHANNEL SQUAREの平学さんが目指す本当の「復興」とは

第2回 福島の子どもたちの夢を応援したい。CHANNEL SQUAREの平学さんが目指す本当の「復興」とは

-

第3回 ナナメの関係で子どもたちの「向学心」を育む。宮城県女川町で学び場づくりに取り組む女川向学館の想い

第3回 ナナメの関係で子どもたちの「向学心」を育む。宮城県女川町で学び場づくりに取り組む女川向学館の想い

-

第4回 心に傷を負った子どもたちには息の長い支援が必要。キッズドアが被災地で学習支援を続けるわけ

第4回 心に傷を負った子どもたちには息の長い支援が必要。キッズドアが被災地で学習支援を続けるわけ

-

第5回 熊本の復興を支援する元サッカー日本代表・巻誠一郎さんが伝えたい、被災地の今、災害の教訓

第5回 熊本の復興を支援する元サッカー日本代表・巻誠一郎さんが伝えたい、被災地の今、災害の教訓

-

第6回 地域との協働で「子育て」と「働く」を支援。トイボックスが目指す、人と人がつながり、自分のままで生きられる優しい社会

第6回 地域との協働で「子育て」と「働く」を支援。トイボックスが目指す、人と人がつながり、自分のままで生きられる優しい社会

-

第7回 漁師が集い、地域住民が交流し、子どもたちの笑顔があふれる場所に。「番屋」が牽引する地域復興

第7回 漁師が集い、地域住民が交流し、子どもたちの笑顔があふれる場所に。「番屋」が牽引する地域復興

-

第8回 被災地で広がる子どもの教育・体験格差。塾や習い事に使える「クーポン」で復興を支え続ける

第8回 被災地で広がる子どもの教育・体験格差。塾や習い事に使える「クーポン」で復興を支え続ける

-

第9回 話しやすい「場づくり」で支援につなぐ。よか隊ネット熊本が大切にする被災者の声に寄り添う支援

第9回 話しやすい「場づくり」で支援につなぐ。よか隊ネット熊本が大切にする被災者の声に寄り添う支援

-

第10回 看護師として「精いっぱいできること」を。ボランティアナースの会「キャンナス」が大切にする被災者への寄り添い方

第10回 看護師として「精いっぱいできること」を。ボランティアナースの会「キャンナス」が大切にする被災者への寄り添い方

-

第11回 「遊び」を通して、支え合うことの大切さを伝える。防災ゲームの開発に秘めた菅原清香さんの想い

第11回 「遊び」を通して、支え合うことの大切さを伝える。防災ゲームの開発に秘めた菅原清香さんの想い

-

第12回 生活環境を改善し命を守る。災害医療ACT研究所が目指す、安心できる避難所づくり

第12回 生活環境を改善し命を守る。災害医療ACT研究所が目指す、安心できる避難所づくり

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。