未来のために何ができる?が見つかるメディア

【オリ・パラ今昔ものがたり】むかし、「ビルマ」という国があった…

執筆:佐野慎輔

南シナ海とインド洋に挟まれたインドシナ半島。その西側にミャンマー連邦共和国はある。日本では、ノーベル平和賞を受賞したアウン・サン・スー・チー氏が国家最高顧問として統治する国として知られている。

統一ミャンマーへの強い思い

半世紀にわたって君臨した軍事政権に代わり、スー・チー氏率いる国民民主連盟(NLD)が2015年の総選挙で勝利し、事実上のスー・チー政権が始まったのは 2016年。2020年11月、その信を問う総選挙が行われた。結果はNLDが上、下院の改選議席の8割を超える議席を獲得する圧勝だった。

ただ、NLD政権の施政が奏効した成果だとは言い難く、軍出身のテイン・セイン前政権下で年平均55億ドルあった外国投資認可額は年平均53億ドルに留まる。インフラ整備の遅れから、2014年に実質国民総生産(GDP)の成長率が8.2パーセントを記録し「最後のフロンティア」ともてはやされた勢いはもはや薄れている。そこに世界的な新型コロナウイルスの感染拡大。経済の柱である観光業にも暗い影が落ちた。

加えてイスラム系少数民族(一般には「ロヒンギャ」と知られ、ミャンマーの人たちは「ベンガリー」と呼ぶ)問題での対応の鈍さは、国際的な批判を招いて久しい。何より、スー・チー政権が最重要課題に置く少数民族和解による「統一ミャンマー」はいまだ実現できてはいない。

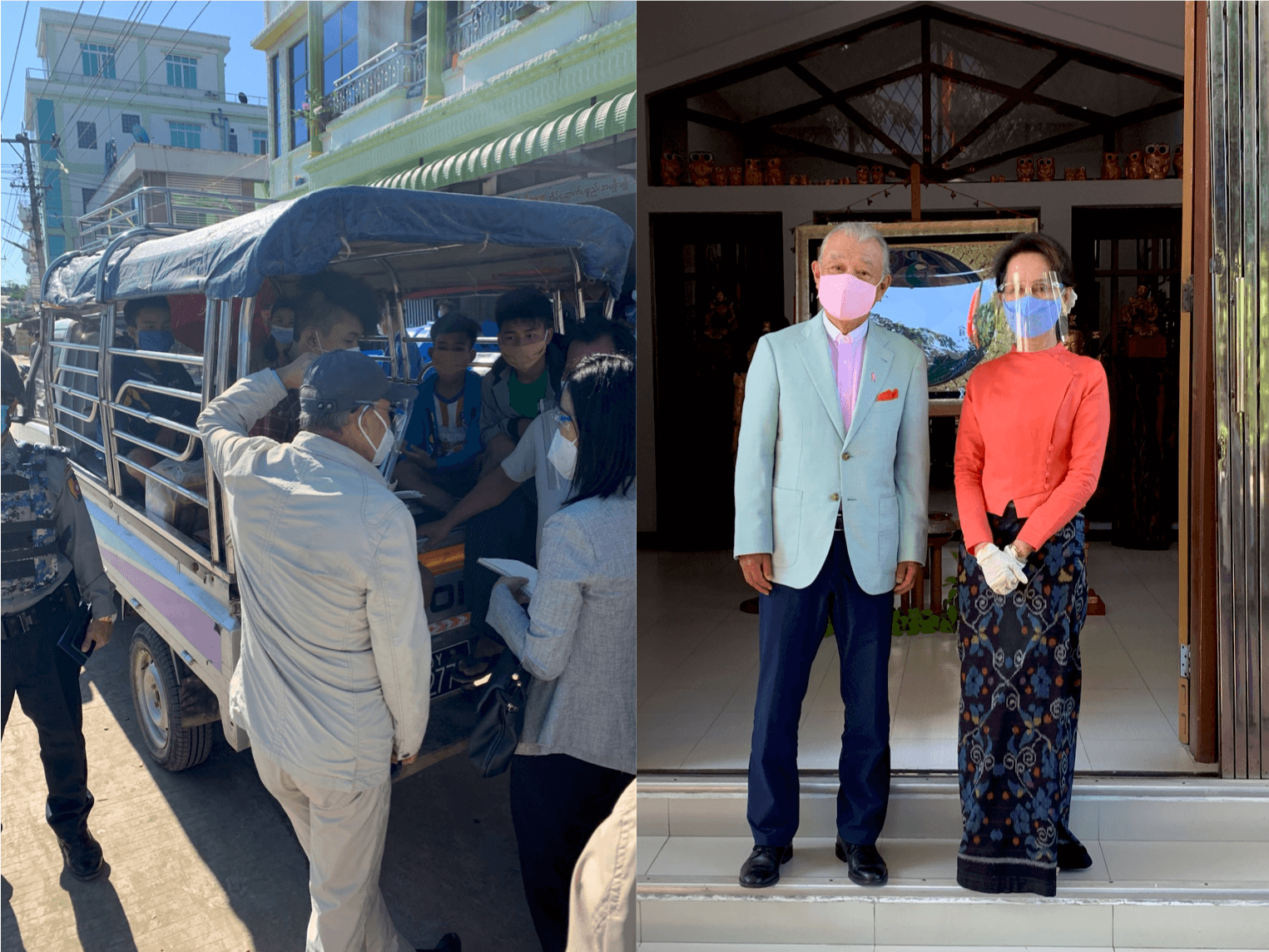

このミャンマーの政府、国軍と少数民族との和解に尽力しているのが日本財団の笹川陽平(ささかわ・ようへい)会長に他ならない。

日本財団の前身、日本船舶振興会時代の1976年から現地でのハンセン病制圧のための支援活動を開始。軍事政権下でも人道支援を続けてきた。活動を通した信頼関係は政府や国軍、少数民族武装勢力にも及び、その人脈の深さ、広がりから2013年にミャンマー国民和解担当日本政府代表に任命された。以降、130回あまりミャンマーに飛び、現地での交渉に臨んでいる。笹川会長主導で国軍と内戦状態にあった20の少数民族武装勢力のうち10組織との停戦、和解に漕ぎつけた。

武装勢力の暗躍、国軍との衝突も懸念された今回の総選挙は日本政府の選挙監視団団長として見守った。そして何と、帰国後2週間の隔離が終わるや否や、またミャンマーに取って返した。総選挙の際、戦闘状態にあるため投票が見送られた地域で、改めて「投票を行う」意志が示されたからだ。

日本政府代表の立場もあるが、80歳を超えての行動力は、「ミャンマー和平」への強い思いに裏打ちされているといっていい。

「ビルマ米」への恩義

なぜ、そこまでミャンマーにのめり込むのか? 不躾に聞いたことがある。

すると笹川会長は先代、笹川良一(ささかわ・りょういち)氏の言葉引いてこう話した。

「戦後すぐ、日本が食糧不足で苦しんでいた時、英国から独立したばかりのあの国が安くコメを輸出してくれました。親父は『あのビルマ米が日本を救ってくれた。今度は日本がその恩返しをしなきゃならん』と繰り返し言っていましたよ」

むかし、ミャンマーは「ビルマ」という名の国だった。正式には1948年、英国から独立して「ビルマ連邦共和国」を名乗った。連邦という通り、100ほどもある少数民族が寄せ集まるモザイク国家である。

第二次大戦下、日本軍はこの英領ビルマに進攻、北部インパール攻略を決行した。十分な補給体制もないまま兵士たちは飢餓に苦しみ、劣悪な環境も手伝い参戦した多くの日本兵が亡くなった。死屍累々(ししるいるい)、退路は「白骨街道」と呼ばれた。「史上最悪」と形容されるインパール作戦である。南部ではタイと結ぶ泰緬(たいめん)鉄道を建設。捕虜と共に地元民を動員し「枕木1本で、人1人が死んだ」と呼ばれた難工事を強行した。戦時下の異常事態ではあったが、ビルマとビルマの人々に多大な犠牲を与えたことは言うまでもない。

しかし、この国の人たちは寛容であった。戦後の日本を見捨てず、混乱のさなかに食糧を供給し、戦後賠償にも真っ先に応じて他のアジア諸国の寛容を引き出す役割を果たしてくれた。誇り高き国柄なのである。

ビルマの五輪参加と1964年聖火リレー

そのビルマが、初めてオリンピックに参加したのは独立直後の1948年、戦後初のロンドン大会である。日本はドイツと共に第二次大戦の責任を糾弾されて参加できなかった。この時アジア諸国で初参加したのは、他に韓国、パキスタン、シンガポールにセイロン。戦前、オリンピックに参加したアジアの国は1912年ストックホルム大会の日本を嚆矢(こうし)とし、1932年ロサンゼルス大会にフィリピンと共産化する以前の中華民国、1936年ベルリン大会でのアフガニスタンの参加に過ぎない。ロンドン大会に臨んだ国々の高揚が伝わってこよう。

その後、1952年ヘルシンキ大会には毛沢東(もうたくとう)が建国した中華人民共和国に英国統治下の香港、そしてインドネシア、タイ、ベトナムが初参加し、1956年メルボルン大会にはカンボジア。1964年東京大会ではマレージア、モンゴル、ネパールとアジアにオリンピックの輪が広がっていった。

アジアで初めて開催された東京大会では、オリンピックを象徴する聖火が初めてアジア各国・地域を巡った。1964年8月21日にオリンピアで採火された聖火をアテネに運び、ここから空路、主要都市をリレーしながら日本を目指す。アテネからイスタンブールに飛び、ベイルート、テヘラン、ラホール、ニューデリー、ラングーン(現ヤンゴン)からバンコク、マニラ、香港、台北と結んで米国統治下の沖縄に入る。そこから国内を南北、太平洋側と日本海側4コースに分けてリレーされ、10月10日、東京・国立競技場で聖火最終走者、坂井義則(さかい・よしのり)によって点火された。

この壮大な聖火リレーを“発案”したのは朝日新聞記者、矢田喜美雄(やだ・きみお)である。事件記者として国鉄総裁の下山定則(しもやま・さだのり)が死体で発見された「下山事件」を追い、他殺説を唱えたことで知られる一方、矢田は1936年ベルリン大会陸上走幅跳5位入賞のオリンピアンでもあった。矢田は東京招致が決まると、朝日新聞の同僚であり組織委員会事務総長となる田畑政治(たばた・まさじ)に構想を打ち明けた。聖火をイスタンブールから古代シルクロードをたどり、日本に運ぶ「東西文化の交流の道」を往くスケールの大きな思いだった。

大きいことが好きな田畑はすぐに乗った。しかし、当時はまだ中国との国交はなく、シルクロードを聖火が行くことは実現不可能。さまざまな検討を加え、実際に現地を自動車で走破し、決定したのが前記のルート。第二次大戦の戦場となった東南アジアに残る反日感情を和らげ、日本が真の平和国家となったことを世界にアピールする役割を担った。

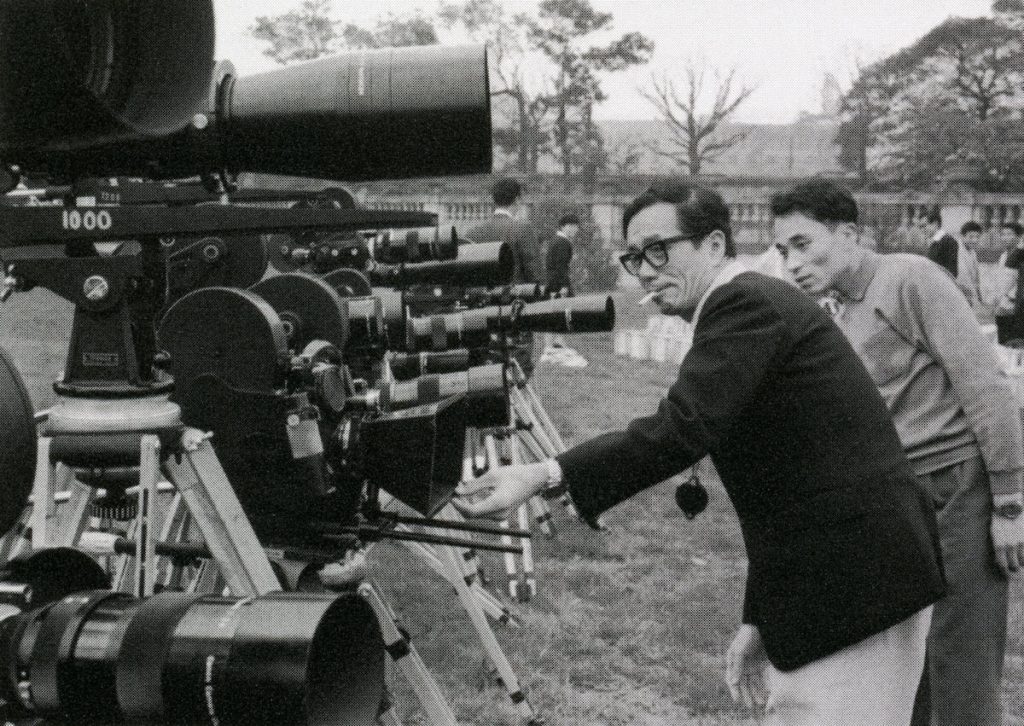

この頃、ビルマは2年前に起きた軍事クーデターで政情は不安定、人々の暮らしも厳しい状況にあった。それでも首都ラングーンでは聖火が温かく迎えられた。市川崑(いちかわ・こん)監督の大会記録映画『東京オリンピック』がそうした情景を捉えている。

親日国ビルマと「ビルマの竪琴」

ビルマは親日国として知られた。日本でもある年齢以上の人たちにとって、ビルマは特別な思いを抱く国であろう。それは多大な迷惑をかけた国に対する寛容さ、あるいはビルマ米に限らない。1964年に小学4年生の私は、国連のウ・タント事務総長の母国という憧れにも似た思いで見ていた。後年、日本財団の誘いでミャンマーを訪問。ウ・タント氏の故郷の村を訪れ、感慨に浸ったものだ。

そして、作家、竹山道雄(たけやま・みちお)の児童向け文学の名作『ビルマの竪琴』の影響を思う。

戦争末期のビルマ、いつも竪琴で部隊の合唱を伴奏していた水島(みずしま)上等兵。ある日、敵情視察に出て行方不明になる。終戦となり、収容所生活を送る兵士たちの前に、一人のビルマ僧が現れる。肩にインコを止まらせ、竪琴を持つ僧。日本人兵士の白骨を見て、霊を弔うために現地に残ることを決意した水島だった。僧は竪琴で「仰げば尊し」を奏でる。「いざ、さらば」と…。

水島の心情は日本人の琴線に触れた。そして「ビルマ」という名が刷り込まれた。この作品は1956年に映画化された。メガフォンを取ったのは若き市川崑である。市川は1985年にも再び映画『ビルマの竪琴』の監督を務めた。市川もまた、ビルマに魅せられた一人だったのかもしれない。

ビルマは1989年、軍事政権下で「ミャンマー連邦」となった。不安定な政情で経済状況は悪化、人々の苦難は続いた。

日本財団は2002年からミャンマー政府の要請に応え、学校建設を始めた。新しい国づくりは何より教育から、という理念のもと2018年2月現在、460校を建設した。

また農家への技術指導に始まり、生産物を出荷先の企業と結ぶことで収入向上を支援する。地方の居住者の健康を支えるため、日本古来の「置き薬」システムの導入を図り、現在は薬草を通じた産業振興を進めている。ハンセン病制圧に始まり、障害者支援に紛争被害者支援、そして生活向上支援である。ついでながら先年、「インパール平和資料館」の建設にもあたった。

北に中国、西ではインドと国境を接するミャンマーは地政学上、日本にとって重要な地域である。笹川会長は、日本政府を挙げた支援の必要性を訴える。

そこにスポーツ支援があってもいい。前回の東京オリンピックはビルマとしての参加だったが、2020大会にはミャンマーとして選手団が日本に来る。日本にとって、「どの国が」ということはないけれども、深い交流を持つ国との縁は大切にしたい。

いま2020大会のプロジェクトとして、途上国100カ国、1,000万人を対象とした日本のスポーツの国際貢献事業「Sports for Tomorrow」が進められている。官民連携した取り組みだが、これを機にミャンマーを含むオリンピックでまだメダルを獲ったことのない国・地域にもっとスポーツ支援の輪が広がればいいと思う。

〈プロフィール〉

佐野慎輔(さの・しんすけ)

日本財団アドバイザー、笹川スポーツ財団理事・上席特別研究員

尚美学園大学スポーツマネジメント学部教授、産経新聞客員論説委員

1954年、富山県生まれ。早大卒。産経新聞シドニー支局長、編集局次長兼運動部長、取締役サンケイスポーツ代表などを歴任。スポーツ記者歴30年、1994年リレハンメル冬季オリンピック以降、オリンピック・パラリンピック取材に関わってきた。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会メディア委員、ラグビーワールドカップ組織委員会顧問などを務めた。現在は日本オリンピックアカデミー理事、早大、立教大非常勤講師などを務める。東京運動記者クラブ会友。最近の著書に『嘉納治五郎』『金栗四三』『中村裕』『田畑政治』『日本オリンピック略史』など、共著には『オリンピック・パラリンピックを学ぶ』『JOAオリンピック小辞典』『スポーツと地域創生』『スポーツ・エクセレンス』など多数。笹川スポーツ財団の『オリンピック・パラリンピック 残しておきたい物語』『オリンピック・パラリンピック 歴史を刻んだ人びと』『オリンピック・パラリンピックのレガシー』『日本のスポーツとオリンピック・パラリンピックの歴史』の企画、執筆を担当した。

連載【オリ・パラ今昔ものがたり】

-

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

-

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

-

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

-

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

-

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

-

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

-

第7回 寄付で始まったオリンピック

第7回 寄付で始まったオリンピック

-

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

-

第9回 日本におけるスポーツボランティア

第9回 日本におけるスポーツボランティア

-

第10回 パラリンピックが未来を拓く

第10回 パラリンピックが未来を拓く

-

第11回 ブラックパワー・サリュート

第11回 ブラックパワー・サリュート

-

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

-

第13回 東京は「臭いまち」だった

第13回 東京は「臭いまち」だった

-

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

-

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

-

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

-

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

-

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

-

第19回 どう評価すればいいのか?

第19回 どう評価すればいいのか?

-

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

-

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。