未来のために何ができる?が見つかるメディア

【オリ・パラ今昔ものがたり】「スペインかぜ」とアントワープ大会

執筆:佐野慎輔

ちょうど100年前、1920年に開催されたオリンピック、第7回アントワープ大会を巡る話をしたい。

その頃、日本を含めた世界は今日とよく似た状況にあった。「スペインかぜ」の蔓延である。今年3月、世界保健機関(WHO)が新型コロナウイルス感染を「パンデミック(世界的流行)」と宣言したが、「スペインかぜ」は人類最悪のパンデミックと称される。

100年前に人類最悪のパンデミック

1918年春に始まった感染は夏から秋にかけての第2波、19年春の第3波を経てようやく終息に向かった。当時の世界の人口の3割にあたる5億人が感染し、実に4,500万人もの死者が出たとされる。ほぼ半年遅れで波を迎えた日本でも人口の半分2,300万人が感染し、45万人が亡くなったと推計されている。以上は、歴史人口学者の速水融著『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ 人類とウイルスの第一次世界戦争』(藤原書店・2006年刊)を参照した。

当時の新聞によれば、対策として講じられたのは「患者の隔離」「密集地の回避」「マスクの着用」そして「休校」や「イベントの中止」など、現在と何ら変わるところはない。

そうした中、なぜオリンピックがベルギーのアントワープで開催できたのだろう?

ベルギーは奇跡的に感染拡大を免れた国だったとされる。確たる傍証はないが、東洋文庫所蔵の内務省衛生局編『流行性感冒「スペイン風邪」大流行の記録』(2008年刊)には「白耳義(ベルギー)」の記述はない。わずかに「独逸(ドイツ)」の記載の中に「白」として書かれているにとどまる。フランス、スペイン、イタリア、オランダ、ポルトガルそして英国、米国など世界の国々を挙げて言及される中で、その名がないのは大きな影響のなかった証明となろうか…。

第一次大戦による影も落ちていた

この国にはむしろ、第一次世界大戦の影が落ちていた。知られている通り、戦争は1914年7月28日、当時のオーストリア領サラエボでオーストリア=ハンガリー帝国の皇太子がセルビア人の民族主義者に暗殺されたことが発端であった。オーストリアがセルビアに宣戦布告すると、セルビアの後ろ盾であるロシアが総動員令を出して混迷。同盟を結ぶオーストリア=ハンガリー帝国とドイツ帝国とが連携し、これに対立するロシア、フランス、英国など連合国が相次ぎ参戦した。そして両陣営の争いが欧州に戦火を広げた。

ベルギーは中立の立場にあったが、ドイツがこれを無視して侵攻。占領下におかれて国土を蹂躙(じゅうりん)されるなど大きな被害を出した。

1918年11月11日、戦は止んだ。その間、16年に開催が予定されていた第6回オリンピック、ベルリン大会は中止された。生活の全てをかけて調整していたマラソンの金栗四三(かなくり・しそう)は悲嘆の涙にくれた。

戦火の拡大は、国際オリンピック委員会(IOC)のありようを変えた。パリにあった本部を中立国スイスのローザンヌに移し、会長のピエール・ド・クーベルタンは志願してフランス軍に従軍した。陸軍士官学校で学んだ名門貴族としての矜持(きょうじ)か、反戦的と指摘されて著書が発禁されたことへの抵抗か、それとも「オリンピックによる平和」との理念が断たれた落胆だったか。1863年生まれ、50歳を超えての“反乱”であった。1916年には「IOCは軍人に率いられるべきではない」と信頼するゴドフロワ・ド・ブロネを会長代理に指名、終戦まで続いた。

平和と復興を背負わされたオリンピック

1919年3月、会長に復帰したクーベルタンはローザンヌにIOC委員を集め、中断されたオリンピックの再開と20年大会のアントワープ開催を決めた。大戦前にアントワープ開催が決まっていたが、戦争で荒廃したものの「スペインかぜ」の影響を受けなかった都市に、改めて復興の光を見たようだ。

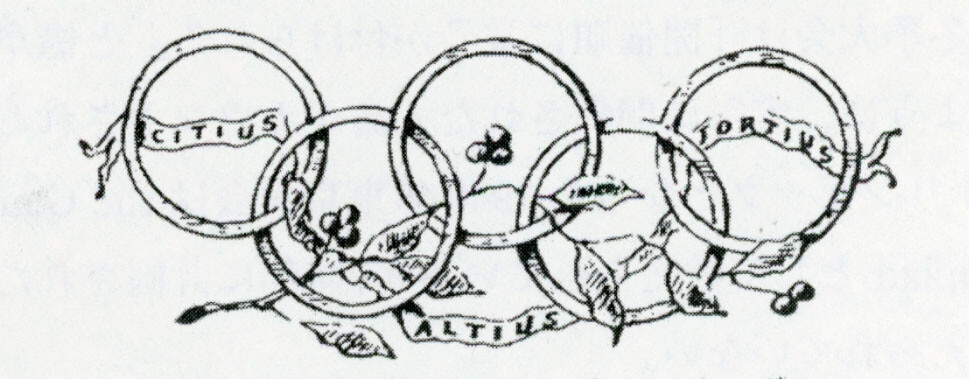

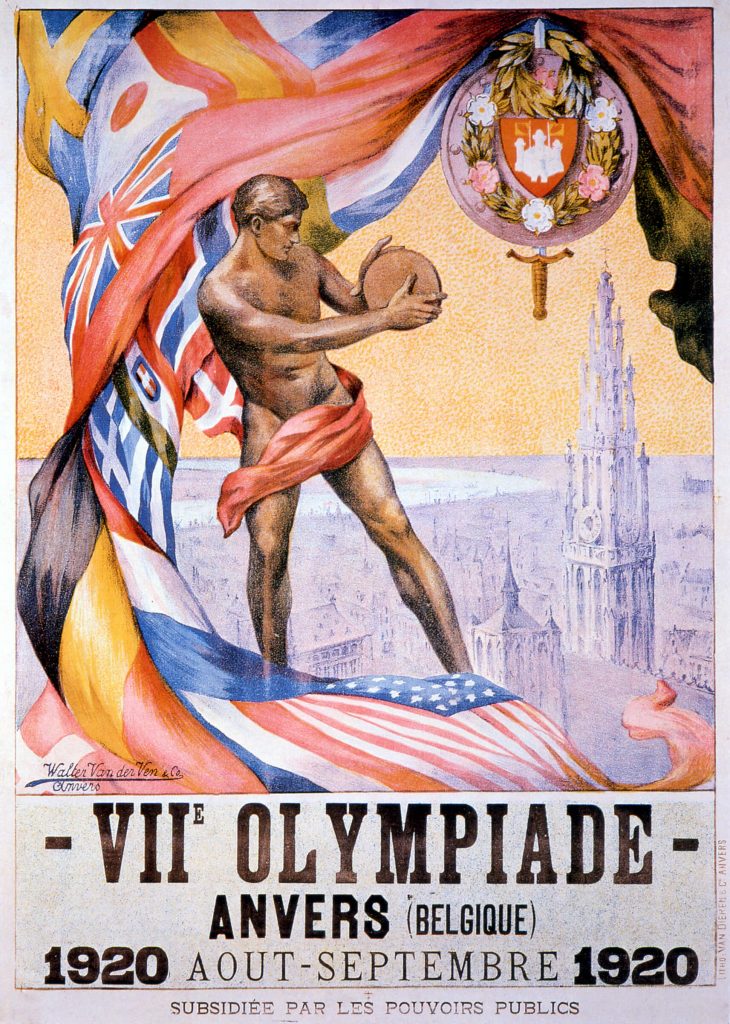

1920年8月14日、完成直後のオリンピック・スタジアムには当時史上最多29カ国から2607選手が集い、国王アルベールⅠ世が開会を宣言した。クーベルタンがデザインし、14年にパリの百貨店ボンマルシェで製作した白地に5色のつながる輪が描かれたオリンピック旗が披露された。そして史上初めて、ベルギーのフェンシング選手ヴィクトル・ボワンが選手宣誓。華麗な祝祭は「平和と復興」を世界に発信する象徴となった。

だからこそ「成功した大会」と言われる。しかしそれは一面に過ぎない。現実は準備期間はわずか1年、財政は困難を極め、競技場の多くは未完成。宣伝不足から観客も少なく盛り上がりに欠けた。ただ、IOCの思いだけが突出した大会ではあった。

さて、2021年7月開催予定の2020東京大会はどうなるのか?

世界的に状況が収まらなければ開幕は心もとない。もはや再度の延期は考えにくく、一日も早い平穏を待ち望みたい。

新型コロナウイルスとの闘いは日々続いている。医療現場は医療従事者の命を懸けた尽力に支えられ、政府や自治体の対策は当然、企業の協力もさらに必要となろう。日本財団では東京・お台場の「船の科学館」敷地などに中度感染者収容のための施設を用意し、運転資金も支援する。『STAY HOME』―外出自粛は不自由だが、われわれ個々人ができるせめてもの責務に他ならない。

〈プロフィール〉

佐野慎輔(さの・しんすけ)

日本財団アドバイザー、笹川スポーツ財団理事・上席特別研究員

尚美学園大学スポーツマネジメント学部教授、産経新聞客員論説委員

1954年、富山県生まれ。早大卒。産経新聞シドニー支局長、編集局次長兼運動部長、取締役サンケイスポーツ代表などを歴任。スポーツ記者歴30年、1994年リレハンメル冬季オリンピック以降、オリンピック・パラリンピック取材に関わってきた。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会メディア委員、ラグビーワールドカップ組織委員会顧問などを務めた。現在は日本オリンピックアカデミー理事、早大、立教大非常勤講師などを務める。東京運動記者クラブ会友。最近の著書に『嘉納治五郎』『金栗四三』『中村裕』『田畑政治』『日本オリンピック略史』など、共著には『オリンピック・パラリンピックを学ぶ』『JOAオリンピック小辞典』『スポーツと地域創生』『スポーツ・エクセレンス』など多数。笹川スポーツ財団の『オリンピック・パラリンピック 残しておきたい物語』『オリンピック・パラリンピック 歴史を刻んだ人びと』『オリンピック・パラリンピックのレガシー』『日本のスポーツとオリンピック・パラリンピックの歴史』の企画、執筆を担当した。

連載【オリ・パラ今昔ものがたり】

-

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

-

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

-

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

-

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

-

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

-

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

-

第7回 寄付で始まったオリンピック

第7回 寄付で始まったオリンピック

-

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

-

第9回 日本におけるスポーツボランティア

第9回 日本におけるスポーツボランティア

-

第10回 パラリンピックが未来を拓く

第10回 パラリンピックが未来を拓く

-

第11回 ブラックパワー・サリュート

第11回 ブラックパワー・サリュート

-

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

-

第13回 東京は「臭いまち」だった

第13回 東京は「臭いまち」だった

-

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

-

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

-

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

-

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

-

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

-

第19回 どう評価すればいいのか?

第19回 どう評価すればいいのか?

-

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

-

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。