未来のために何ができる?が見つかるメディア

【オリ・パラ今昔ものがたり】コロナ下の東京2020は何を残すのか…

執筆:佐野慎輔

2021年9月5日、パラリンピックの閉会式は「Harmonious Cacophony(調和する不協和音)」というコンセプトで実施された。その終わり、国立競技場大画面にはオリンピックに続いて「ARIGATO」の文字が映し出された。「多様性」を意味するレインボーカラーで描かれた「ARIGATO」に、東京2020大会を象徴させるねらいを思う。

「不協和音」と「調和」

その閉会式をテレビで眺めながら、私は複雑な思いにとらわれていた。新型コロナウイルス禍で生まれた「不協和音」は本当に「調和」が可能なのだろうかと。

異様な大会であった。何よりもコロナ禍での開催、そしてオリンピックもパラリンピックも無観客。この方法をとるしかなかったことは分かっていたし自分でもそう書いてきた。しかし、史上初めて観客の歓声や拍手のない競技会場の現実に直面すると、やはり違和感を覚えざるを得なかった。

「スポーツは楽しい」という原点を教えてくれたオリンピアン。パラリンピアンは人の持つ可能性を私たちに示してくれたことが救いである。障害のある選手たちの真摯なパフォーマンスを、次代を担う子どもたちに直接見せてあげたかったと思ったのは私一人ではあるまい。不協和音とみなされてきた障害者への理解が進み、共生社会という調和を目指す起点となってほしい。その意味でも東京2020大会は開催して良かったと思う。

一方でコロナ感染拡大への不安は常についてまわった。コロナ対策の遅れは人々の不安を掻き立て、組織委員会で相次いだ不祥事、不手際が不信感を増幅した。政府、組織委員会の言葉足らずの説明が追い打ちし、オリンピックも東京2020大会も負のイメージを背負わされた。開幕前はテレビのワイドショーやインターネットメディアの恰好の餌食となり、中止論が声高く叫ばれる中、奇妙な「正義」感が選手たちを匿名で発信されるSNS(会員制交流サイト)の生贄にした。

開幕直前までいや期間中も続いた不協和音に、開催を人気浮揚策にしたい政府与党と政策の不備をつき政争の具にしたい野党および一部メディアの政治的な思惑まで加わり、社会を分断しかねない事態まで想起させた。

ICTの進歩がもたらしたもの

背景に情報通信技術(ICT)の進化がある。伝統的なメディアの時代、情報・意見発信はメディア側からの働きかけに限られ、受け手側の意見の反映はひと呼吸もふた呼吸も遅れた。ところが、ICTの進化は誰もがメディアになる世の中を造り出した。ブログや動画投稿サービス、「Twitter」や「Facebook」「LINE」「Instagram」に代表されるSNSは双方向性を持ち、発信する側と受信する側との間で情報のやりとりが瞬時に可能となる。それらツールを通して私的な意見を公的に問いかけることも容易だ。自分の意見を拡散して社会を動かし、空気を造成できる世の中である。

東京2020大会は地球上で初めて、そうした世界と対峙した巨大イベントであった。コロナ禍による閉塞感のはけ口として、誹謗中傷が選手たちやボランティアにまで向かい精神的なケアが必要となる状況はその副産物と言えよう。選手たちにはSNSによる情報発信が許可され、本当は新たな交流のかたちが生まれることが期待されていたが…。

東京は何をめざしたのか

改めて考える。東京2020大会は何を目指し、何をやろうとしたのか。

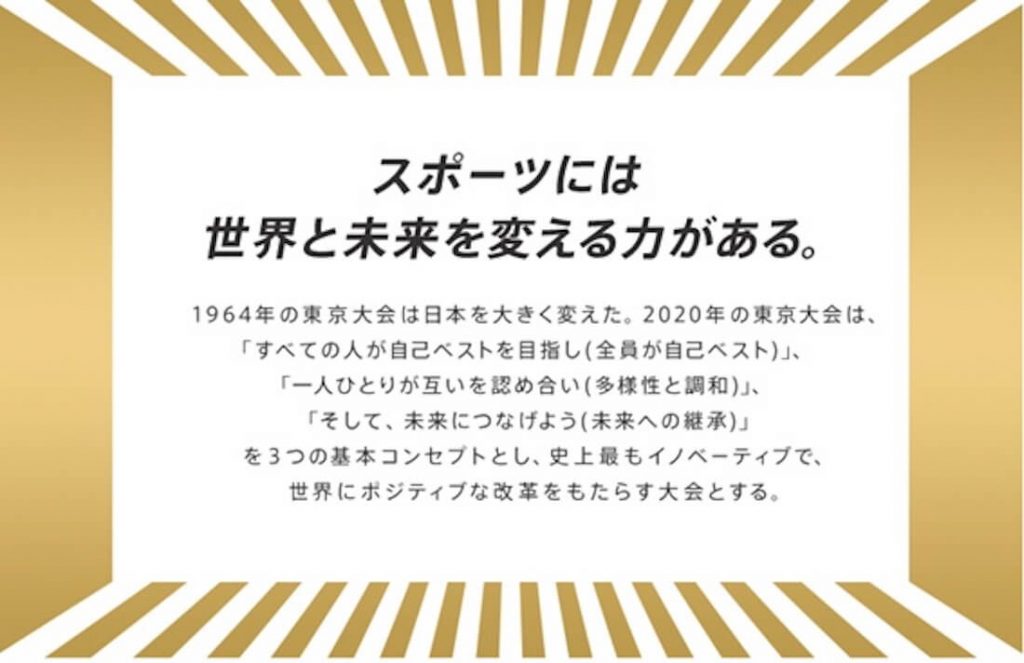

なかなか人口に膾炙(かいしゃ)することもなかったが、東京2020大会はビジョンをこう掲げた。

「全員が自己ベスト」は言うまでもない。選手たちはもちろん、大会に関わった最前線のスタッフや医療関係者、ボランティアのベスト対応があったからこそ、東京2020は「開催して良かった」に収斂(しゅうれん)された。

だが、コロナ対策はどうであったろう。感染拡大が進む前、1年延期が決まった頃から危機感を持った対策が打ち出されていたら、大会のありようはもっと変わっていたに違いない。少なくともオリンピックや選手たちまでに批判のベクトルが向くことにはならなかったはずだ。東京都と政府の行動の鈍さ、国際オリンピック委員会(IOC)や組織委員会の説明不足、拙さを改めて恨みに思う。

そのIOCをはじめ「この状況下、日本だから開催できた」と称賛する声は世界に少なくない。一方、日本ではいまもなお批判が渦巻く。それは開催国であるか否か、立ち位置の違いと言えるかもしれないが、なぜ人々はいまもなお開催への批判を持ち続けるのか、きちんと検証していかなければならない。

「ジェンダー平等」に歩みを進める

批判ともからむ「多様性と調和」は、どのように受け止められただろう。

世界経済フォーラムが2019年12月に発表した「世界ジェンダー・ギャップ指数」が話題になったのは、開幕まで半年となった2月。組織委員会の森喜朗(もり・よしろう)会長の女性蔑視ともとられる発言がきっかけだった。対象となった世界153カ国中121位。先進7カ国では断然最下位であり、106位の中国や108位韓国よりもさらに下位である。日本の現実が突きつけられた。

辞任した森氏に代わり、橋本聖子(はしもと・せいこ)五輪相が会長に就任。理事の枠が拡大されて新たに女性理事12人が加わり、理事の女性比率は42.2パーセントに引き上げられた。

しかし付け焼刃感は否めないまま、開閉会式の総合統括、佐々木宏(ささき・ひろし)氏の女性タレントの容姿を揶揄した発言が表面化。佐々木氏の思慮のなさと旧態依然の女性観、さらに1年前の組織内での発言が表面化するカバナンスの希薄さがあぶりだされて組織委員会は対応に追われた。ちなみに名誉のために言っておけば、スポーツ界で女性役員登用を強く推進したのは森氏である。

開幕直前にはオリンピック開会式の楽曲担当・小山田圭吾(おやまだ・けいご)氏のいじめ、演出担当・小林賢太郎(こばやし・けんたろう)氏のホロコーストの揶揄という過去の問題が掘り起こされ、組織委員会の人権問題に対する姿勢、認識が問われていく。

オリンピックの女性参加比率は過去最高の48.8パーセント。選手宣誓、選手団旗手は男女2人で行われ、日本選手団の男性旗手はベナン人の父を持つプロバスケットボールの八村塁(はちむら・るい)が務めた。そして聖火の最終点火者は、ハイチ人の父を持つプロテニスの大坂(おおさか)なおみ。全ては「多様化」を象徴する配置ではあったが取ってつけたような演出と見なされた。

そうした中で、橋本体制は4月、組織委員会内に「ジェンダー平等推進チーム」を設置。ジェンダー平等及び多様性と調和に関わる取り組みを始めた。オリンピック閉幕後の8月18日、チームが「東京2020D&Iアクション-誰もが生きやすい社会を目指して-」を発表したことは興味深い。「D&I」とはダイバーシティ(多様性)&インクルージョン(包括)を指し、共生社会実現に向けた行動を起こしていく始まりである。ある意味で苦肉な対応ではあったが、「D&Iアクション」が浸透していくことで日本にもたらされる効果は未来につながるだろう。

「SDGs」に舵を切った東京2020

「未来への継承」の視点から言えば東京2020は「持続可能な社会の実現」に向けて取り組んだ大会である。国際連合の「持続可能な開発目標(SDGs)」が底流にあり、IOCからの要請はあった。IOCは長く国連と同一歩調をとり、組織内に持続可能性を開発する担当部門を持つ。東京2020大会の取り組みがどこまで自発的であったか分からないが、「Be better, together(より良い未来へ、ともに進もう。)」との言葉のもと、5つの柱を立てて大会運営に反映させようと試みた。

- 気候変動(脱炭素社会の実現に向けて)

- 資源管理(資源を一切ムダにしない)

- 大気・水・緑・生物多様性等(自然共生都市の実現)

- 人権・労働・公正な事業慣行等(多様性の祝祭)

- 参加・協働・情報発信(パートナーシップによる大会づくり)

掲げられた内容は多岐に富む。都市鉱山からのメダル製作や再生プラスチックの表彰台は注目を集め、水素エネルギーを活用する選手村は未来社会のモデルと期待が膨らむ。電気自動車や燃料電池自動車の活用。「東京2020参画プログラム」には1億1,678万1,819人が参加し、小学生が大会マスコットを選んだ。スポーツ普及に向けた国際貢献活動「スポーツ・フォー・トゥモロー」には204カ国・地域の約1,246万人が参加、スポーツ文化の種を植えてきた。

取り組みが進めば、日本社会も変わっていくに違いない。しかし、廃棄物の削減や物資調達の基準はまだまだ国際基準とのギャップは大きく、環境保全団体からは大会で使用した木材、紙、水産物など調達基準について具体的な数値の開示を求められている。大会期間中、13万食に及ぶ弁当が廃棄され、マスクや医療ガウンなど500万円相当分が捨てられた。大会関係者の問題発言も含め、本当に「SDGs大会」と呼べるのか、疑問の声が上がるのは当然だろう。

検証と提言と

これから検証が始まる。取り組みは何ができて、何ができなかったのか。なぜ、できなかったのか。さまざまな角度から精緻な考証が求められる。IOCのバッハ会長や組織委員会の橋本会長は、「評価は歴史に委ねる」と話したが、まず組織委員会が検証、未来に提言しなければ意味をなさない。

組織委員会は時限組織である。いずれ解散される。ジェンダー平等やSDGs対策はどこが中心になっていくのか。日本財団は独自にSDGsやインクルーシブな社会実現に取り組み、一歩も二歩も先行する。そうした民間組織の知恵も活用し、ここで生まれた意識を醸成していきたい。その足場づくりは開催者の責務である。

〈プロフィール〉

佐野慎輔(さの・しんすけ)

日本財団アドバイザー、笹川スポーツ財団理事・上席特別研究員

尚美学園大学スポーツマネジメント学部教授、産経新聞客員論説委員

1954年、富山県生まれ。早大卒。産経新聞シドニー支局長、編集局次長兼運動部長、取締役サンケイスポーツ代表などを歴任。スポーツ記者歴30年、1994年リレハンメル冬季オリンピック以降、オリンピック・パラリンピック取材に関わってきた。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会メディア委員、ラグビーワールドカップ組織委員会顧問などを務めた。現在は日本オリンピックアカデミー理事、早大、立教大非常勤講師などを務める。東京運動記者クラブ会友。最近の著書に『嘉納治五郎』『金栗四三』『中村裕』『田畑政治』『日本オリンピック略史』など、共著には『オリンピック・パラリンピックを学ぶ』『JOAオリンピック小辞典』『スポーツと地域創生』『スポーツ・エクセレンス』など多数。笹川スポーツ財団の『オリンピック・パラリンピック 残しておきたい物語』『オリンピック・パラリンピック 歴史を刻んだ人びと』『オリンピック・パラリンピックのレガシー』『日本のスポーツとオリンピック・パラリンピックの歴史』の企画、執筆を担当した。

連載【オリ・パラ今昔ものがたり】

-

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

第1回 2020年大会延期と「新しい戦争」

-

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

第2回 過去に学ぶ、歴史を残す

-

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

第3回 「スペインかぜ」とアントワープ大会

-

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

第4回 パラリンピックとパラリンピックサポートセンター

-

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

第5回 障害者スポーツの先駆者、中村裕を思う

-

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

第6回 1964年パラリンピックのおくりもの

-

第7回 寄付で始まったオリンピック

第7回 寄付で始まったオリンピック

-

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

第8回 オリンピックボランティアの始まりは…

-

第9回 日本におけるスポーツボランティア

第9回 日本におけるスポーツボランティア

-

第10回 パラリンピックが未来を拓く

第10回 パラリンピックが未来を拓く

-

第11回 ブラックパワー・サリュート

第11回 ブラックパワー・サリュート

-

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

第12回 モハメッド・アリの存在と差別

-

第13回 東京は「臭いまち」だった

第13回 東京は「臭いまち」だった

-

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

第14回 むかし、「ビルマ」という国があった…

-

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

第15回 嘉納治五郎の教えが世界を変える

-

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

第16回 オリンピックは女性に優しくなかった

-

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

第17回 「祈りの場」としての東京2020大会

-

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

第18回 「ARIGATO」は誰に~選手が魂を吹き込んだ2020大会

-

第19回 どう評価すればいいのか?

第19回 どう評価すればいいのか?

-

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

第20回 パラリンピックの現在地と日本財団

-

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

第21回 コロナ下の東京2020は何を残すのか…

- ※ 掲載情報は記事作成当時のものとなります。